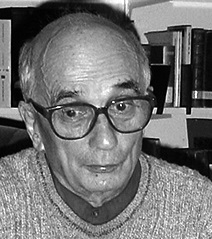

Si vous ne connaissez pas encore le frère Maurice, voici quelques éléments biographiques qui montrent comment une vie dominicaine peut être bien remplie !

Le fr. Maurice est né le 20 juin 1924 à Tarbes. Lors de ses études secondaires et des trois ans qu’il passe à l’école des Beaux-Arts (section de l’architecture), il participe à la Résistance, distribue les journaux clandestins, dont Témoignage chrétien, et s’engage dans les F. F. I. Il entre dans l’Ordre de saint Dominique et prend l’habit au couvent de Saint-Jacques le 22 septembre 1945.

Après son premier engagement, le 23 septembre 1946, il rejoint le couvent d’études d’Étiolles. Il est ordonné prêtre le 15 juin 1951 et termine ses études à l’université dominicaine de l’Angelicum à Rome. Il obtient les grandes universitaires de la licence et du lectorat en théologie.

À son retour en France, en 1954, il est assigné à Paris, au couvent de Saint-Dominique, siège des Éditions du Cerf. Le père Couturier étant mort en février 1954, le fr. Maurice prend avec le fr. Jean Capellades la direction de la revue L’Art sacré, qu’il conserve jusqu’à l’arrêt de la publication en 1969. Pendant cette période, il succède au père Carré comme aumônier de l’Union catholique du théâtre et de la musique. Il se lie d’amitié avec de nombreux artistes qui lui sont restés très attachés, dont le comédien Pierre Richard qui lui rend visite jusqu’à ses derniers jours. Avec les jeunes artistes, comédiens, musiciens, danseurs, il fonde à Belle-Île-en-Mer l’Arche de Noë, lieu de repos, de rencontre et de prière. Pour répondre à la demande pressante de ses amis, le fr. Maurice accepte vers 1958 d’enregistrer ses chansons bibliques et religieuses, son premier disque quarante-cinq tours. Graeme Allwright le soutient et l’aide à diffuser son message spirituel.

Sa rencontre avec Le Corbusier, « désireux de connaître et de comprendre le mystère chrétien à travers l’Église catholique », le marque profondément. Après avoir vécu quatre ans à l’Annonciation où il se lie d’amitié avec le père Festugière, le fr. Maurice s’installe à Saint-Jacques en 1975. C’est le fr. Maurice qui, en 1968, a conseillé à la province le choix de l’architecte Joseph Belmont pour la reconstruction du couvent. Le fr. Maurice aimait cette architecture rigoureuse et encourageait encore ses frères, ces derniers mois, dans la restauration des façades.

De 1969 à 1994, le fr. Maurice accomplit de nombreux voyages aux États-Unis, au Mexique, au Guatemala, en Inde, au Japon, en Espagne. Il donne des concerts, rencontre des civilisations et des spiritualités différentes. Diplômé en études orientales, initié au yoga et à la méditation zen, il publie de nombreux ouvrages, parmi lesquels, Sacré et secret, Le Corps et le Temple, Les Symboles bibliques (tous au Cerf), où se conjuguent exégèse biblique, théologie, philosophie et spiritualité. Il souligne les résonances entre tradition chrétienne, hindouisme et même chamanisme.

De 1989 à 1994, il est sous-maître des novices au couvent de Strasbourg, puis il revient à Saint-Jacques. Il ne quitte ni son violon, ni sa flûte, ni sa guitare. La peinture et le dessin sont, dit-il, sa respiration. Il juge son œuvre avec humour. Il expose en 2003 dans une galerie du Marais à Paris ; l’inventaire photographique de son œuvre est en cours. Durant l’année 2005, sa santé se dégrade ; il accepte d’entrer à la maison Marie-Thérèse où, malgré sa peine de se sentir diminué, il reste serein. Il s’éteint le 18 décembre 2006, entouré par ses frères et ses amis ; il repose au caveau conventuel du cimetière du Montparnasse. (présentation extraite du site http://www.dominicains.fr/)

(Revue Itinérance. No 2. Novembre 1986)

Si le Tout-Autre ne peut être nié, il apparaît, ou est apparu à la conscience humaine comme contradictoire, parfois absurde, irascible, jaloux, souvent terrible. N’est-ce pas plutôt l’homme qui, lorsqu’il se tourne vers le sacré, véhicule sa passion, ses excès, sa violence même bien intentionnée ? Lorsque l’être humain, de quelque civilisation qu’il soit, s’agenouille devant sa divinité d’élection, n’est-il aussi et encore ce fou dangereux qui veut aimer et sauver le monde à n’importe quel prix fût-ce celui des peurs et des violences ultimes ?

« Dieu » est un très gros mot qui dégage autant de chaleur que de lumière. Qu’on l’affirme ou qu’on le nie, qu’on le loue ou qu’on l’invective, Dieu est encore, pour bien des hommes d’aujourd’hui, l’objet, le sujet et la cause de mouvements de l’âme, d’émotions et de passions que la raison ne parvient pas à tempérer. Il dégage des fièvres de nature contradictoire. Au nom de Dieu on peut soigner les lépreux, veiller les mourants, s’immerger dans la misère pour être plus proche des plus pauvres. On peut pratiquer une non-violence héroïque mais tout aussi bien participer à la guérilla urbaine ou conduire à la mort des adolescents mystiquement surchauffés.

Prétendre nier scientifiquement Dieu est une entreprise aussi dénuée de sens que de croire que son existence apparaîtra nécessairement comme la conclusion d’un syllogisme. Foi et refus de la foi peuvent diamétralement s’opposer dans le cercle de la raison raisonnante ce Dieu, réduit aux dimensions de la lice qui enserre les joutes de l’esprit n’a rien à voir avec celui qui chevauche les nuées et qui ne révèle qu’une lueur de l’ardeur de sa nature cachée au cœur de la ténèbre.

Il existe pourtant d’autres refus de Dieu et certains nous touchent davantage. Quand une femme hurle à la mort devant le cadavre de son enfant, elle s’en prend facilement à Celui qui lui apparaît alors comme le Maître de l’Absurde : « Il n’existe pas ce dieu qui permet de telles choses. » Cette colère redonne paradoxalement, le temps d’un éclair, une vigueur nouvelle à la divinité que l’invective tentait d’effacer. Le Dieu que l’on dit violent ne s’offense pas d’un tel blasphème car le blasphème est une décharge d’énergie, un éclair de passion. Toute fulgurance en effet tient de l’amour et de la mort. Seul peut-être le Dieu violent est capable de comprendre et de recevoir ce cri de fauve touché au cœur. Peut-être l’homme apaisé, revenu de ses grandes douleurs, est-il en mesure de saisir que ce Dieu « de nuit et de vent », comme disaient les anciens Mexicains est en réalité, le tout-autre.

Toute autre est aussi la violence des hommes. Elle est l’irruption vitale, fracassante, dans l’ordre que l’esprit tente de maintenir. Certes la puissance d’agression fait partie de tout vivant et l’homme, pensait la philosophie ancienne, possède un irascible tout autant qu’un concupiscible. Colère et désir sont donc les coordonnées normales de son comportement. Mais il existe une différence entre l’animal et l’homme. L’animal n’utilise l’agression qu’en cas de nécessité, il lui donne aussi, en la ritualisant, la forme de la dissuasion. Dans les cas extrêmes il a recours à la fuite. Le déchaînement de la force peut être chez l’homme intempestif, il peut cracher d’un seul coup toutes les flammes de sa peur ou de sa rancœur. Tel n’est pas l’animal normal dans son environnement naturel. En un sens seul l’homme est vraiment violent car cette violence peut être un débordement, un accident de son esprit.

Dieu peut-il être, lui aussi, accidenté ?

Si l’on parle de Dieu en les termes admirables que l’hindouisme classique réserve à la Réalité suprême, au Brahman, on peut affirmer qu’il est Être, conscience et Béatitude. Un être pleinement étant n’a pas une partie de lui-même immergée dans les latences, les potentialités de sa nature, il est toujours en acte, à jamais dansant comme Shiva ou sans cesse au travail comme le Père Céleste éternellement laborieux que Jésus révèle au paralytique qu’il vient de guérir. Quant à la parfaite conscience, elle exclut les latences de l’inconscient et rend impossible l’irruption brutale des pulsions. Cette parfaite unité fait de la béatitude divine une « centrale de bonheur ».

Les traditions spirituelles théistes, cependant, nous montrent souvent des dieux ou un seul Dieu qui semblent entachés d’une violence de type humain. Avant d’évaluer le sens exact de l’anthropomorphisme, il est peut-être bon de jeter un regard sur quelques ensembles religieux qui peuvent nous fournir matière à réflexion. Les anciens Mexicains, les Grecs et la tradition judéo-chrétienne retiendront notre attention.

Quand les Espagnols, au seuil du Nouveau Monde s’approchèrent de Tenochtitlán, capitale du royaume aztèque, bâtie sur l’emplacement de l’actuel Mexico, ils furent écœurés par l’odeur de pourriture issue des sacrifices humains perpétrés sur les autels de la grande cité. Il semble, de fait, que les adorateurs du guerrier déifié Huitzilopochtli se soient laissés emporter par une folie mystique meurtrière. La quantité des victimes est déjà surprenante mais l’atroce raffinement de certains rituels l’est tout autant. Le culte de Xipe Tótec, dieu du printemps et de la régénération, était par exemple franchement hallucinant : il supposait l’écorchement d’un homme et la vestition d’un prêtre avec la dépouille du malheureux. Si l’on ajoute à cela que la guerre de conquête permanente entretenue par les aztèques avait aussi pour but de faire des prisonniers vite transformés en victimes rituelles, on doit convenir que cette « guerre fleurie » suscitait l’efflorescence du sadisme et d’une folie qu’explique mais ne justifie pas une certaine vision du monde. Cette démence fut d’ailleurs un facteur important de la décadence aztèque.

On comprend l’épouvante et la réaction violente de Cortés et de sa troupe, mais ceux qui se scandalisent feraient bien parfois d’examiner les pierres qui tombent dans leur propre jardin. Qu’aurait vu un Aztèque, déporté à Salamanque dans le spectacle de la crémation d’hérétiques, mal pensants, sorciers et autres pauvres diables religieusement incriminés et séculairement brûlés vifs ? Il eût sans doute été fort difficile de lui expliquer qu’il ne s’agissait pas là de sacrifices humains.

On aurait tort, pourtant, d’identifier la religion des anciens Mexicains au bain de sang des sacrifices aztèques. Les anciennes légendes disaient, par exemple, que les dieux, jadis, s’étaient offerts en sacrifice sur les montagnes de Teotihuacán, pour permettre la création d’un monde susceptible d’assurer la survie des hommes. On disait aussi que Quetzalcoate n’avait pas hésité à se percer le corps et, usant de son sang comme d’une semence, à féconder les cendres d’une humanité éteinte pour la ressusciter. L’admirable franciscain Bernardino de Sahagún disait des habitants de Tula : « Qu’ils étaient sages ces Toltèques qui savaient dialoguer avec leur cœur ». Il a su prendre les mesures pour sauvegarder le patrimoine spirituel du Mexique ancien. Ainsi a-t-on pu reconstituer de nos jours une admirable philosophie Nahuatl qui donne de la divinité suprême une autre image que celle d’un dieu ensanglanté par sa propre cruauté. Sur les ruines de Tula se dressent toujours quatre de ces monumentaux guerriers sans armes qui, les yeux fixés sur l’Étoile du matin, montent, pour toujours, la garde devant l’Absolu.

De retour vers l’ancien continent, on peut se demander si la foule des dieux européens présentait une dominante de violence et si, le cas échéant, a pu se dégager une idée moins agressive de la divinité.

On pense actuellement qu’existait, entre 6500 et 4000-3500 av. J.-C., une civilisation proto-européenne qui a survécu, en Crète, jusqu’à 1500 avant notre ère. Cette Europe ancienne couvrait un vaste territoire, de l’Ukraine à l’île de Minos, de l’Italie du Sud à l’Anatolie. Elle se concentrait, en particulier, dans la boucle du Danube. Sédentaire, agricole, pastorale, cette vaste communauté a développé des techniques et des arts de haut niveau. La poterie, très évoluée, portait des ébauches d’écriture. En 6000 av. J. -C. des maisons étaient construites en brique sur des fondations de pierre. L’apparition de la métallurgie au sein de cette communauté demeure un signe de développement précoce. Dans l’ordre spirituel, le culte se portait tout d’abord sur des divinités féminines, liées à la fécondité de la terre, capables de prendre des formes animales : oiseau, poisson ou serpent. Les dieux mâles illustraient les âges de la vie, enfance, maturité et vieillesse ; ils évoquaient aussi la puissance génésique et se liaient aussi volontiers à des images animales : taureau ou bélier. Cette civilisation semble avoir été pacifique, elle se désintéressait des armes offensives. Karanovo (Bulgarie) Vincâ (centre des Balkans) ou Cucuteni (Ukraine) furent par exemple des lieux importants de cette efflorescence.

Dès 4000 av. J. -C., cette civilisation a subi la pression conquérante de peuplades que l’on réunit sous le nom de Kourganes (il vaudrait mieux dire « des Kourganes » car ce terme désigne en russe le tumulus, mode de sépulture typique de ces ethnies). Ces envahisseurs trouvaient dans le cheval le pivot de leur culture et le véhicule de leur ambition conquérante. Des témoignages archéologiques permettent de situer vers 5000 ans avant la date de la domestication du cheval qui se présentera vite bridé, conduit par le mors et bien attelé à un char de nature offensive. En fait l’ensemble cheval / char / cocher / guerrier porteur d’une arme de jet va devenir le symbole de la puissance belliqueuse. Le guerrier s’imprègne du « mana » impétueux du cheval, il partage cette ardeur avec l’animal plus qu’il ne l’asservit. Le monde spirituel de ces groupes est dominé par des dieux mâles et guerriers de nature mobile (Plus tard les dieux hindous seront tous dotés de montures). À long terme, la chevalerie romaine ou féodale apparaît dans la ligne de cette spiritualité guerrière qui semble une des caractéristiques du monde indo-européen.

Longtemps, en Inde, Indra a brillé comme le roi des dieux. Héros par excellence, auteur de mille prouesses, ce prince des deva rassemblait toutes les qualités de la virilité conquérante. Modèle pour tout ce qui est aryen — le terme signifie « noble » — de nombreux hymnes du Veda entendent le louer mais aussi préciser le profil du Seigneur auquel revient de droit le râj c’est-à-dire le pouvoir et la gloire Indra est cependant un personnage à facettes multiples ; son armement, par exemple, est composite et quand on sait que les armes permettent d’identifier les dieux, la diversité de son équipement laisse entrevoir la faille qui privera le grand dieu du titre de parangon de toutes les vertus. Dieu du tonnerre à l’origine, Indra finit par brandir, comme Zeus, le foudre c’est-à-dire l’arme absolue de sa puissance éminente. Le pouvoir incontestable ne l’empêche pas pourtant de chercher l’aliment de sa puissance guerrière dans une potion magique, le soma. Cette boisson psychotropique avait pour effet d’induire chez le roi des dieux une fureur sacrée qui déterminait sa volonté comme le foudre armait son bras.

Indra a fini par inquiéter la conscience indienne au fur et à mesure que s’implantait en elle la valeur positive de la non-violence. Certes on admettait que cette attitude, l’ahimsâ, faisait partie du devoir, du dharma des hommes. Les dieux en étaient dispensés car dans leur lutte perpétuelle contre les asura, puissances des ténèbres, démons violents, la violence était justifiée. Seule leur impétuosité divine était en mesure de contrecarrer la puissance sauvage du mal. Pourtant la fureur d’Indra apparaissait souvent comme immodérée et en cela elle cessait d’être divine. Une belle histoire illustre allègrement cette préoccupation.

Dans le ciel des légendes indiennes les jumeaux nommés Ashvin assument la fonction de médecins des dieux et des hommes. Ils sont un peu tristes parce qu’Indra leur refuse d’avoir part au soma, l’ambroisie divine. Le récit nous les montre cheminant sur la terre et dispensant leurs bienfaits thérapeutiques aux humains. Ils rencontrent le sage Cyavâna qui souffre de sa décrépitude et, par la vertu d’un certain traitement, ils parviennent à lui rendre sa jeunesse. Or Cyavâna connaît la recette du soma et les deux jumeaux divins en réclament une part pour guérir leur complexe d’infériorité. Honnête mais inquiet, Cyavâna accède à leur désir. Indra descend alors du ciel, tonitruant et menaçant. Il invective le sage et les Ashvin, transgresseurs de l’interdiction qui protégeait son privilège de buveur de soma. Cyavâna, qui a plus d’un tour dans son sac, se hâte alors de faire apparaître Mada, un monstre furieux, l’image même de la folie. À Indra, stupéfait par cette vision d’épouvante, le sage déclare : « Tu es semblable à ce monstre lorsque tu t’enivres de soma : tu deviens, par ta violence, un fou dangereux. »

Ce conte est un jalon sur le cheminement de l’Inde qui la conduira à retirer aux dieux une fonction guerrière calquée sur ce qui peut être le comportement des conquérants de jadis. Shiva, Vishnu, Krishna ou la déesse Durgà connaîtront ainsi des épisodes belliqueux dans le cycle de leurs légendes mais seuls les Asuras ou les créatures possédées par ces démons en feront les frais. La lutte est devenue spirituelle et l’apparente violence est en fait une réaction positive : il s’agit en effet de sauver l’ordre cosmique.

Le visiteur de l’Inde est souvent rebuté par les manifestations terrifiantes des dieux : il se croit facilement environné par des démons grimaçants. À mieux considérer ce genre de manifestations on s’aperçoit que ces figures effrayantes ne sont que des épiphanies dramatiques (mûrti) de la divinité dont la nature transcendante demeure au-delà de ce tumulte. Ainsi, dans la Bhagavad Gîta, Krishna montre à son disciple Arjuna la forme effrayante de Vishnu pour lui révéler l’infinie puissance du Suprême Seigneur qui se tient éternellement en sa sereine et divine majesté.

La violence de la peur et la non-violence de la miséricorde forment donc un couple qui a pour but de conduire l’esprit à la certitude que le dieu est tout autre.

Les manifestations fracassantes du pouvoir des dieux ont trouvé leur correspondant occidental dans le panthéon grec que préside Zeus, ou Jupiter, qui tel Indra brandit le foudre pour signifier sa toute-puissance. Il dispose aussi de véritables chiennes policières. Erinys et ses redoutables compagnes, furies, pourchassent les assassins, les hantent et les affolent pour satisfaire leurs victimes qui, vengées, connaîtrons enfin le repos. Mais l’histoire du matricide Oreste va changer le visage de ces tortionnaires de basse justice. Oreste a tué sa mère criminelle sur l’ordre d’Apollon. Erinys le pousse dans un délire qui lui fait toucher le fond de la misère mais qui, paradoxalement, va aussi l’ancrer dans une certitude : il n’est pas de crime qui ne puisse être expié. Fort de cette espérance il se présente à Delphes devant Athéna pour affronter son jugement définitif. Il refuse de laisser Apollon endosser la responsabilité de son acte : il se confie dans la justice de celle qui est sortie tout droit de Zeus, dotée des armes de lumière. Cette déesse, en effet, n’a pas connu la gestation dans le ventre d’une femme : elle ne peut donc être sujette à l’hystérie féminine. En bon Grec, Apollon développera une thèse qui prétend que la femme n’a qu’un rôle secondaire dans la formation de l’enfant. Seul l’homme conçoit, la femme reçoit et développe. Il en conclut que le meurtre d’une mère n’est pas un crime contre l’auteur de ses jours. (Cet éclatant sophisme a fait rêver les psychanalystes.) Athéna, sans mère et vierge, absout donc Oreste et les Erinyes se convertiront, abandonnant l’hystérie qu’elles mettaient dans l’exercice de leur fonction. Ces surveillantes déchaînées vont devenir les bienveillantes, les Euménides. Toute cette histoire tourne autour de la notion de ménos qui est la force vitale de l’âme mais aussi le cœur, le courage qui peut développer une fureur agressive, guerrière.

Le monde grec craint la femme. Il croit que son désir sexuel et sa maternité peuvent développer une fureur sans mesure. Épouse elle est une mégère jalouse, mère elle peut devenir une véritable tigresse, amoureuse de son fils elle le castre. Seule la femme non couvée par une autre femme et Apollon, le dieu de la mesure, vont être capables de tempérer la fureur car la fureur, en soi, n’est pas mauvaise, elle est énergie contrôlable, utilisable dans un but positif. Furia, disait Cicéron, n’est pas insania. L’énergie combattante ne doit pas tomber dans la thanatomanie des états Amok. L’être humain peut être sauvé de ce péril et L’Arioste enverra Astolphe et son Hippogriffe dans la lune pour retrouver dans une fiole le bon sens perdu d’un Roland furieux au point de se laisser aller à un délire de massacre.

L’aventure spirituelle grecque a donc conduit les poètes à modeler des images divines exemptes de violence. La solution est typiquement hellénique : le sens de la mesure s’impose avec une force égale ou supérieure à l’antique destin qui, handicapé par sa cécité, pouvait conduire les hommes et les dieux à l’usage aveugle de leur force.

À l’aube de la Tradition judéo-chrétienne retentit le cantique de Moise qui loue Dieu d’avoir noyé dans la Mer Rouge les chevaux et les cavaliers lancés à la poursuite du peuple d’Israël: « Le Seigneur est un Guerrier Yahvé est son nom. » EX. 15.3.

L’ardeur belliqueuse de ce dieu, ses manifestations violentes, ses colères, sa dangereuse jalousie vont servir de thème à de nombreuses prédications prophétiques. Un oracle de Jérémie, par exemple, nous donne de la violence de Dieu une image d’autant plus terrifiante que sa colère se retourne contre son propre peuple, le royaume de Juda. Le souverain de ce pays vient d’envoyer des messagers au prophète. Il attend de lui une parole de réconfort, il espère même que Dieu interviendra pour chasser Nabuchodonosor, roi de Babylone, l’envahisseur de son pays. Mais Dieu va se répandre en menaces et invectives contre son peuple qu’il juge infidèle : « C’est moi-même qui combattrai contre vous, à main forte et à bras étendu, avec colère, courroux et grande fureur ; je frapperai les habitants de cette ville, hommes et bêtes, d’une affreuse peste. Ils mourront… ma colère va jaillir comme un feu. » Jér. 21.3-6,13

Et si Dieu traite ainsi son peuple, on peut imaginer le traitement qu’il réserve aux nations païennes. Le thème de la colère de Dieu le montre flamboyant de fureur, les narines fumantes. Les raisons de cette irritation sont le péché d’Israël, l’adultère de sa foi qui le détourne de son Seigneur, le ramène aux pièges de l’idolâtrie, en un mot le refus de son évolution religieuse. Cette colère est d’autant plus vive qu’elle a pour raison l’oubli de la Sainte Alliance contractée entre Dieu et son peuple. Dieu a mis tout son amour, sa hésed dans ce pacte et l’amour méprisé devient naturellement violent. Pourtant Dieu n’oublie pas sa hésed et sa jalousie même le prouve. Il ne peut effacer de sa mémoire ce peuple qu’il a fait naître, qu’il a porté jadis comme un enfant. Ainsi le rappelle Isaïe : « Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle nourrit, Cesse-t-elle de chérir le fils de ses entrailles ? Même s’il s’en trouvait une pour l’oublier moi je ne l’oublierai jamais ! Vois-donc, je t’ai gravé sur la paume de mes mains. » Is. 49.14-16

La poésie inspirée des porte-paroles du Dieu de la Bible développera plusieurs fois ce thème des « entrailles de la miséricorde » et le rependra même dans le cantique qui annonce la venue de Jésus, à l’aube du Nouveau Testament. Cette référence aux viscères maternels nous situe dans un monde tout autre que celui des Grecs. Là où Euripide voyait la source de la démesure violente, les prophètes d’Israël ont vu le symbole de la tendresse inaliénable de Dieu. La colère de Dieu apparaît alors au moment où le Seigneur décide de corriger son peuple. Un psaume chante : « Je visiterai avec des verges leur péché avec des coups leur méfait, mais sans retirer de lui mon amour sans faillir dans ma fidélité. » Ps. 88.33-34

La colère de Dieu n’est donc pas une passion aveugle. Le fléau qui s’incline vers le châtiment est celui d’une balance qui oscille entre la grâce et la rigueur. L’instrument pourtant est truqué en faveur de l’amour de Dieu qui pèse plus que les forces du mal. Ce thème demeurera au cœur de la spiritualité d’Israël et d’admirables textes de la Kabbale l’ont admirablement développé. Le livre de la Sagesse a longuement médité sur les mœurs de Dieu, il a mis en relief la nature proprement divine de sa patience. Réfléchissant sur la modération des châtiments infligés à des nations païennes, certains textes découvrent la raison profonde de ce qui pourrait sembler une faiblesse. Le Sage tient tout d’abord à écarter toute démission du comportement divin.

« Tu as tout disposé avec mesure, force et poids Ta grande force est toujours à ta disposition et qui résisterait à la vigueur de ton bras ? « Sag. 11.20-21

Mais la mesure n’est pas ici le juste milieu que la raison peut découvrir, c’est le pouvoir d’un créateur qui connaît le secret de toute chose et qui est du même coup capable de moduler sa force en vertu de cette science proprement divine.

« Juste tu conduis tout avec justice, et tu regardes comme indigne de ta puissance de condamner ce qui ne mérite pas d’être puni. C’est ta force qui est le principe de ta justice et ton empire sur toute chose te fait ménager tout. Tu montres ta force si l’on ne croit pas à ta souveraine puissance et tu confonds l’audace de ceux qui la connaissent ; mais disposant de ta force tu juges avec modération tu nous gouvernes avec de grands ménagements car tu n’as qu’à vouloir et ta puissance est là. » ibid. 12.1 5-18

La tradition prophétique conduira la conscience d’Israël à repousser la manifestation de la colère divine au « jour de Yahvé », situé à la fin des temps. En devenant ainsi une valeur eschatologique, la colère apparaît comme le point terminal de l’histoire. Elle relève déjà de l’au-delà. En deçà, c’est-à-dire dans le devenir historique de l’humanité, c’est le temps de la patience. Le souvenir de l’Alliance, la hésed est toujours active sans être pour cela une simple tolérance. Patience et passion sont deux termes proches. La passion de Dieu est l’ardeur même de son amour et la Passion du Christ deviendra l’irruption de ce feu dans le monde.

Un dieu passionné ? N’y a-t-il pas là une sorte d’anthropomorphisme qui pousse l’homme à se créer un dieu à sa propre image ? Un livre récent vient de reprendre cette question en tentant de faire une théocryptique de la colère, une quête de la face cachée de la violence divine : « Le fondement de l’anthropomorphisme biblique ne peut jamais, si la Bible est bien la parole de Dieu, se réduire à une initiative humaine imposant violemment et arbitrairement à Dieu des traits qui ne sauraient en aucun sens être les siens. Ce n’est pas l’homme qui parle le premier de Dieu en termes humains, mais Dieu : l’anthropomorphisme est d’origine divine. Dès lors, le plus grand danger n’est pas de le prendre au sérieux, mais de le prendre à la légère, d’oublier que cet anthropomorphisme se fonde en une anthropomorphose divine, sur l’initiative de Dieu prenant la forme ou les traits de l’homme pour aller vers l’homme et lui parler. » Jean-Louis Chrétien, La lueur du secret, Paris, L’Herne, 1985.

Ceci nous conduit à un autre livre de la Bible qui contient le récit d’une expérience personnelle de la violence de Dieu. Job apparaît dans la collection des livres bibliques comme une énigme. Celui que l’on disait juste se voit brutalement traité avec la plus grande rigueur par son Seigneur. Il va connaître toutes les formes de la souffrance physique et morale. L’angoisse qui s’empare de son âme prend la forme d’une question cruciale : Pourquoi ? Job ne manque pas d’amis qui se présentent, porteurs des réponses standardisées par une morale élémentaire : la bénédiction de Dieu identifiée à la santé, à la prospérité, est le fruit d’une vie juste. Job est maltraité parce qu’il a péché. Job oppose une résistance farouche à cette vision des choses mais au cœur de l’angoisse il se repose sur son Dieu : il pressent le sens de cette épreuve.

Mais l’angoisse est l’angoisse et pour garder le contact Job apostrophe Dieu. Cette provocation prend, aux yeux de tous, la forme d’un blasphème : il hurle : « Tu es un Dieu cruel. » L’épithète employé est, en hébreu, un terme que l’on applique à l’autruche que l’on disait capable d’abandonner ses petits dans le désert. Mais Job ne s’en tient pas à ce cri, il représente son Seigneur comme un fauve qui traque sa proie, qui l’épouvante, qui l’étouffe, qui semble s’être voué à sa destruction. Les tentatives de dialogue avec Dieu sont vouées à l’échec : il n y a pas de médiateur entre eux, pas d’avocat ou de substitut. Seul Satan, l’anti-médiateur, le spécialiste des ruptures semble se plaire à ce jeu de l’incommunication. Job entre alors au plus dense de la nuit de son âme et c’est dans cette profonde ténèbre que paraîtra, comme on a dit, la timide lueur du secret. Mais qu’il crie ou qu’il se taise, qu’il se rebiffe ou s’incline, Job ne cesse de se tenir devant Dieu. C’était là pour Israël la posture de la prière, une rectitude de l’âme que ne pouvait froisser ou courber aucune tourmente, aucune épreuve. La violence de Dieu se dissipe au vu de cette posture. Le « happy end » du livre de Job n’est qu’un pâle reflet du bonheur définitif que le sage a découvert au plus creux de la vague d’épreuves qui l’a submergé. Si, au terme de sa vie publique, de ses discours et de ses gestes prophétiques, le Christ a posé sur sa vie le sceau de l’authenticité, il l’a fait certainement dès l’instant où, à Gethsémani, il entrait dans le mystère de son Agonie. Mieux que le Bouc Émissaire qui emportait les péchés comme par magie, Jésus face à la passion violente du Père céleste a pu, par sa Passion, sauver l’homme de son péché radical, de cette faille d’angoisse qui, dès l’origine, affecte sa nature et le pousse à de redoutables usages de sa liberté. Le Christ crie son angoisse, se tait au cours de son procès pour hurler, en croix, son abandon. Dans cette ultime violence apparaît le visage d’un dieu passionné par l’aventure humaine, fidèle à son Alliance et plus que jamais capable de rappeler à l’homme : « Vois-donc : je t’ai gravé sur la paume de mes mains. »

Maurice Cocagnac