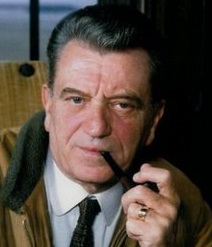

(Revue Question De. No 2. 1e trimestre 1974)

Extrait de « Ce que je crois », de Louis Pauwels (éditions Grasset). « Ce que je crois » a été écrit par Louis Pauwels comme le témoignage d’une vie en quête religieuse et un testament spirituel et moral aux abords de la maturité. Le chapitre ci-après est une adresse à des catholiques et des protestants sur la crise des Églises. Ce chapitre, de tonalité pamphlétaire, fait exception dans un ouvrage par ailleurs empreint de sérénité.

Un été, je campais dans les Causses, lieu désert. Je me blessai gravement au pied. J’étais avec ma femme et ma fille âgée de quatre ans. Dans la nuit, la fièvre me prit. Puis ma fille se mit à sangloter. On alluma la torche électrique. Elle pleurait en dormant. En dormant, elle ouvrit les yeux et dit : « J’ai mal au pied de papa. » Puis elle se rencogna sous son duvet, et longtemps, dans le rayon de la torche, nous vîmes couler des larmes de ses paupières closes.

Je n’appartiens pas à vos confessions. Mais, du fond des ténèbres extérieures, Monseigneur, Mesdames, Messieurs, j’ai mal à vos Églises.

Vous êtes ici, catholiques et protestants, qu’une communauté d’inquiétude rassemble. Des « remises en cause » ébranlent vos autels. Vous en souffrez. Il paraît que votre inquiétude prouve que vous êtes à droite. Ce que j’ai à dire n’a ni droite ni gauche. Si je heurte, songez, je vous prie, que je n’ai aucune leçon à donner, à qui que ce soit. Songez aussi que vous n’attendez de moi qu’un témoignage personnel, et du dehors.

Le discours des chrétiens est abondant aujourd’hui. Il occupe le siècle plus puissamment que durant ma jeunesse. Je vous suis reconnaissant d’inviter quelqu’un à faire un discours aux chrétiens.

Je voudrais exprimer mes doutes. J’écoute des prêches, je lis des livres, des articles, j’entends des propos courants. Généralement, tout cela me fait douter, chez beaucoup de chrétiens :

— de leur amour de la nature ;

— de leur amour de l’homme

— de leur amour de Dieu.

Je parlerai d’abord de la nature.

J’ai vu en Suisse un curé dans un arbre

J’ai vu, en Suisse, un curé dans un arbre. L’arbre était un chêne majestueux. Le curé, un petit mince, frémissait sur une branche. Il ameutait, en bas, des chevelus. On allait abattre le chêne pour construire des logements. Les chevelus conspuaient la société et le béton. Non loin, un bulldozer arrêté. Le conducteur casqué (le centurion) fumait une cigarette en attendant que l’inspiré descende et que jeunesse se passe. Le curé foudroyait, d’un regard messianique, les mâchoires de la machine. Il voyait le Léviathan. Les photographes photographiaient. Les journalistes notaient, pour composer des papiers pleins d’émotion écologique et christique.

Comme il en avait assez entendu, le conducteur mit les gaz. Il fallait bien qu’il gagne sa croûte, car il ne se nourrissait pas de glands.

Cette scène eût mérité l’immortalité en fresque édifiante. J’y songeais lors de la conférence des Nations unies sur l’environnement, à Stockholm, en juin 1972. Mille délégués de cent douze nations. Mais, aux abords, trente mille militants de la verdure. Ce fut la grande kermesse du néo-rousseauisme. Des chrétiens menaient le bal.

Vingt mille motos et autos de naturistes ajoutaient des vapeurs à l’air chargé de bons sentiments.

On entendait des homélies contre les cheminées.

« A bas les nations ! Vive la nature ! Mon drapeau est l’arc-en-ciel ! », criait un jeune homme qui s’était fait la tête du voile de Véronique. Moment d’élévation. Cependant, les spécialistes, en leur salle de conférence, considéraient :

— que les nuisances ne sont réductibles que par un surcroît d’expansion ;

— que le principal des pollutions vient des commodités quotidiennes : chauffage, transports, et que personne n’est disposé à y renoncer ;

— que les démunis d’Occident et, à plus forte raison, les pauvres du monde en retard réclament non de l’antipollution, mais de l’antirationnement.

Ces conclusions ne franchissaient pas les murs. Les trente mille « environneurs » de la conférence étaient venus pour faire honte à l’Amérique en particulier et au progrès en général. Ils ne voulaient pas qu’on touche à la nature. Ils réclamaient une révolution de la société et des cœurs, qui nous rendrait le paradis terrestre.

Je ne nie pas les dangers, ou plutôt les inconvénients de l’expansion. La surveillance est nécessaire. Elle est commencée depuis longtemps. Elle s’intensifie bien. Mais je crois que la pire pollution est celle des esprits qui cessent d’aimer le progrès. Pardonnez-moi de le rappeler : il fallut briser le barrage clérical pour faire passer le progrès. Je soupçonne vos Églises d’user du bon cœur rousseauiste et des nostalgies villageoises pour mener une croisade contre ce qui fut la foi de nos instituteurs : le bonheur des hommes par les succès de l’intelligence sur la nature.

A propos de Stockholm, notamment, tous les journalistes chrétiens, de droite ou de gauche, ont entonné des hymnes aux « équilibres naturels ». Cela me paraît suspect. Expliquons-nous.

Le savant constate que la nature a des facultés d’autorégulation. Il n’en dit pas plus. On ajoute que l’homme ne doit pas intervenir, ou qu’il en sera puni. Vous propagez cette idée. Elle vous paraît conforme à un idéal de pureté et d’amour de la Création. Pardonnez-moi encore : c’est une vieille idée fausse. Jadis, vous avez allumé beaucoup de bûchers en son nom. Elle ressuscite. On la présente au goût du jour, sous l’étiquette pimpante du sentiment écologique.

« Avez-vous oublié que vous étiez des dieux ? »

Je ne la partage pas. Je partage l’optimisme des ingénieurs planétaires soviétiques. Je trouve ces ingénieurs plus bibliques que le curé dans l’arbre. « Avez-vous oublié que vous étiez des dieux ? », demande la Bible. Il est vrai que nombre de chrétiens paraissent avoir oublié que l’homme est à l’image de Dieu, et que Dieu voulut l’homme pour roi de la Création. Ils ont laïcisé tout cela. Il leur reste une aiguille de tradition, mais perdue dans une botte de foin scientiste. Il ne faudrait pas les pousser beaucoup pour leur faire dire, en bons déterministes, que l’homme est un des mammifères produits par le hasard des mutations et les nécessités de la sélection. Comment ce mammifère, émanation du hasard et de la nécessité, au même titre que la baleine ou le grizzli, aurait-il le droit, en effet, de modifier l’environnement ?

De sorte que la théologie du Dieu jaloux et l’abaissement des idées sur la nature de l’homme se conjuguent curieusement chez mon curé suisse pour lui faire jouer les druides dans les chênes quand on veut construire des maisons.

L’idée des équilibres naturels intouchables (quelque chose de définitif dans les rapports du vivant) gouverne le sentiment écologique (non l’écologie elle-même, qui est une science, pas un sentiment). Cette idée plaît doublement aux chrétiens.

Parce qu’elle évoque la perfection de l’œuvre divine après les six jours. Parce qu’elle coïncide avec l’idéologie moderne dominante. Récupérer l’idéologie dominante est une occupation d’Église. « Il fallait bien que je les suive, j’étais leur chef » (Ledru-Rollin en 1848). Cette idéologie implique que, dans le processus évolutif, tout est dépendance du milieu. Les espèces répondent aux injonctions du milieu ou bien disparaissent. Cela fonde le déterminisme qui, de proche en proche, investit les conceptions de l’homme et de la société. L’homme est une dépendance des choses, des structures, du groupe. La société se conforme à des lois et à un sens de l’histoire, ou bien est condamnée. Obéissance ou punition. Le marxisme est un darwinisme socialisé. Mais il y a préséance : c’est Jésus qui, le premier, révéla les principes d’adaptation de l’espèce humaine. Ces principes sont socialistes. Que l’homme à genoux respecte donc

— les équilibres naturels voulus par le Père ;

— les conduites humaines voulues par le Fils.

Vous semez dans la Révélation des grains de fable moderniste. Craignez la vitalité des mauvaises herbes. Vous avez tort de mêler à vos fictions véritables des vérités fausses. Il est faux, par exemple, que tout s’explique, dans la Création, par la simple réponse du vivant au milieu qui l’environne.

Le vivant agit sur le milieu, avant que de réagir au milieu. Chez l’embryon, les nerfs moteurs sont actifs avant les nerfs sensoriels. Le naissant agit avant de recevoir. « Au commencement était l’action », découvre Faust. Dès qu’il apparaît, l’animal attaque le milieu. Il le mange, il le boit, il le fouille, il bâtit en lui, il lui pose des questions en l’explorant. La zoopsychologie actuelle reconnaît que le besoin d’explorer (comme de jouer) est un instinct aussi fondamental que le sexe ou la faim. En 1900, Baldwin et Morgan avaient décelé que la pulsion exploratrice rend compte de l’évolution au moins autant que la sélection naturelle. C’était supposer une volonté et une curiosité incluses et agissantes dans le vivant. On s’empressa d’oublier cela. Déterminisme d’abord. Cependant, la curiosité et le besoin d’aventure sont dans la souris, le chien, la mésange, l’homme. Ils engendrent des transformations du milieu. Ils peuvent aussi engendrer des transformations de l’espèce elle-même. Le progrès de l’évolution, ce n’est pas seulement la pression sélective du milieu, c’est aussi l’initiative provoquée par la pulsion exploratrice. (— Pourquoi conquérir l’Everest ? demandait-on à Mallory. Parce qu’il est là, répondait-il.) L’animal explorateur s’invente de nouveaux modes de vie, de nouvelles sources de nourriture. Il questionne son environnement, il le bouscule, il se l’approprie, il le plie à son aventurisme. Ce faisant, il se transforme lui-même en coursier, en grimpeur, en fouisseur, en nageur, en volant. La nouvelle école anglo-saxonne accorde à l’initiative une part de l’évolution. Elle considère que, dans une certaine mesure, le progrès des espèces est réalisé par les plus aventureux de leurs représentants. Pour une part, l’instinct d’exploration enjoint aux créatures : faites votre évolution vous-mêmes.

Qu’est-ce que votre distinction entre l’homme et la nature ?

Hardy, cité par Koestler, raconte que des mésanges bleues, en Angleterre, s’avisèrent que les bouteilles, posées le matin sur le seuil des maisons, contenaient quelque chose de blanc. Elles apprirent non seulement à décapsuler les bouteilles de lait, mais à découper le carton d’emballage. Et, bientôt, toutes les mésanges d’Europe firent de même.

Comme les mésanges ont appris à faire de la mésange avec du lait en boîte, nous-mêmes, conduits par la pulsion exploratrice que Dieu a mise dans ses créatures, nous faisons de l’homme avec toute la nature. Qu’est-ce que votre distinction entre l’homme et la nature ? La nature est une puissance qui attend que nous en fassions de l’homme.

En conquérant la nature, nous devenons coursiers (de plus en plus vite), oiseaux (de plus en plus haut), poissons (de plus en plus profond) et nous nous dotons de sens supplémentaires. C’est l’effet de notre intelligence et de notre volonté, excitées par le besoin d’exploration. Nous ne transgressons pas quelque loi de fixité. Dieu n’a pas interdit le lait pasteurisé aux mésanges. Il n’a pas non plus interdit à l’homme le pétrole ou l’énergie nucléaire. Le milieu a-t-il cessé de nous « agir » ? Rien ne nous interdit, tout nous presse, au contraire, d’agir sur lui.

Les homélies au nom des équilibres naturels me font toujours songer à une pieuse et riche Américaine. Elle voulut, par testament, que sa fortune fût employée à la construction d’une église. Elle précisa : pas de vitraux, il y a des colorants, de la chimie. Elle désirait que, dans son église, le jour pénétrât par du verre, tout simplement. « Du verre pur, écrivait-elle. Comme Dieu l’a fait. »

Je suis content d’entendre rire ceux qui se rappellent que le verre est un produit de l’industrie.

Tout de même, la vieille dame exprime un sentiment chrétien. Que la Création fut conçue parfaite. Et que Dieu aima toute la nature. Je ne partage pas ce sentiment.

Dieu fit des erreurs et des dégâts énormes. Les nôtres ne sont rien en comparaison. Vous pleurez sur le plancton, sur les flamants roses, sur les mouettes « emmazoutées », sur la mort des écrevisses de la Seine. Dieu, dans son immense bonté, engloutit les forêts, fit les déluges, les glaciations, secoua en tous sens la Terre. Dieu, dans sa charité infinie, a massacré d’un coup de pouce le premier roi de sa Création : le dinosaure. Vous qui pleurez la raréfaction des tigres, des cigognes, des goujons, avez-vous, dans votre admirable et insomniaque pitié, élevé un monument au diplodocus inconnu, qui mourut pour nous ? Cette négligence est significative. Il me semble que vous feriez mieux de penser comme moi : s’il y a Dieu, Dieu trouve bon que la nature soit pétrie pour faire de l’homme.

Il est dans notre nature d’être incités à l’acte. Nous sommes naturels en poursuivant par nous-mêmes l’évolution. Celle-ci ne s’arrête à nous que pour être continuée par nous. Nous sommes dans notre nature quand nous transformons la nature en homme. Baldwin et Morgan révélaient qu’une part des progrès du vivant vient du refus de l’adaptation passive. En nous, le refus d’adaptation au milieu constitue la forme élevée de l’évolution. En quelque sorte, son deuxième souffle.

Et enfin, notre milieu n’est pas clos, contrairement à ce qu’une théologie-couvercle enseigna jadis. Quand nous aurons épuisé ici-bas des énergies, nous capterons la force solaire et d’autres sources dans le cosmos. Quand notre esprit, croyant buter sur ses limites, sera tenté de déclarer forfait, il établira le contact avec des intelligences du dehors, qui le relanceront.

Mais quoi ! un faux sentiment de la nature et des rapports de l’homme avec la nature a relayé, chez beaucoup de chrétiens, une noble vision de l’homme et de la création. De l’infinité de l’homme et de Dieu, ils descendent au sentiment d’une nature finie, jalouse de sa finitude. Ah ! pardonnez ma vivacité : il m’arrive de penser que les Églises, vouées à la gloire de l’homme, en professant ce frileux amour de la nature manquent d’amour-propre.

Pardonnez-moi aussi, Monseigneur, une trivialité. Je discute beaucoup avec les humbles. En eux sont des fontaines vives. J’allai aux toilettes d’un grand restaurant et refis le monde avec Madame Pipi. C’était une grosse dame à chignon blanc. Elle dévida les niaiseries communes : les saisons qui se détraquent ; on vit comme des fous ; tout va mal ; on se demande jusqu’où ça ira. « Jusqu’à la fin du monde ? »

Alors, Monseigneur, le regard de Madame Pipi devint beau. Je découvris qu’elle avait des grands yeux noisette. Et elle me répondit, d’une voix plus grave qu’elle-même: « La fin du monde ? Ah ! non, monsieur, non. Ce n’est pas pour tout de suite, à mon avis. Il reste encore trop de choses à découvrir. L’Œuvre n’est pas finie. » Je voudrais une prière pour la dame du sous-sol.

Monseigneur, Mesdames, Messieurs, la crise des Églises chrétiennes n’intéresse pas seulement les prêtres et leurs fidèles, mais tous les hommes attachés à quelque philosophie des valeurs permanentes.

Je lis parfois que de grandes nouveautés objectives justifient cette crise. Je n’en crois rien. Il y a de mauvaises années pour la vigne. Nous ne sommes pas dans de bonnes années pour la foi. Vous en avez connu d’autres.

A la veille de la Révolution française, des prêtres, la langue collée au palais par la peur et la mode, n’articulaient plus que des demi-mots, n’ayant plus qu’une demi-foi. Certains, nous rapporte Chateaubriand, n’osaient plus en chaire prononcer le nom de Jésus-Christ. Ils parlaient du « législateur des chrétiens ». On n’est pas à la veille d’une révolution. Mais on y joue. En jouant, on pousse son tempérament. On renchérit sur ces prêtres qui avaient, du moins, l’excuse de se sentir le cou fragile.

Dieu contre la plus-value, Satan pour la libre entreprise

Je vois maintenant que, pour des abbés, les évangiles sont des notes politiques. Je lis que « chacun peut désormais, évangiles en mains, construire sa propre maquette de la société ». Les camarades apôtres ont donc seulement laissé un jeu pédagogique pour apprendre le socialisme.

Un congrès de prêtres avancés conclut que l’homme ne se définit par rien d’autre que son travail, sa classe sociale, ses choix politiques. Je me demandai, en conséquence, ce qui autorisait les congressistes à se définir comme chrétiens et prêtres. La question ne fut pas posée. Mais, quelques mois plus, tard, un curé de Belleville me fournit la réponse. La réponse est que la question ne se pose pas, la religion étant accessoire. Le curé déclara : « L’Église a trahi le Christ, mais elle m’a livré son message. Le culte n’est pas l’essentiel. Le fossé ne passe pas entre le croyant et l’incroyant, mais entre ceux qui ont choisi la lutte de classes et les autres. »

Que reste-t-il du religieux chez ce militant ? Deux déchets cléricaux. La prétention de gouverner les masses, hier sur les marches du trône, aujourd’hui aux sorties d’usines. Et la théologie du bien et du mal devenue une théologie des bonnes œuvres sociales : Dieu est contre la plus-value et le Diable pour la libre entreprise.

Je sais qu’il s’agit tout de même de vertus : la charité, le besoin de justice. Mais les vertus laïcisées ressemblent diablement (c’est le mot) à de la démagogie. Je sais aussi que ce curé de Belleville est un cas extrême. Je sais encore qu’il faut compter avec la bêtise, notion qui se perd. Mais enfin les Églises, me dit-on, veulent être de ce monde. « En pleine pâte pour le changer », lisais-je hier. Premièrement, on n’en demande pas tant : essayer de l’améliorer suffit. Deuxièmement, l’humanité retombant en enfance à chaque génération ; que les Églises continuent d’expliquer la parole de leur Initiateur : « Mon royaume n’est pas de ce monde. »

Je vois surtout l’Église s’efforcer de réoccuper tout le temporel. Au siècle dernier, ayant perdu depuis longtemps dans le monde le sens du mystère initiatique, elle n’avait plus guère pour prêtres que des hommes de puissance, non de connaissance. L’Église soutenait la richesse. C’était un parti. Le pouvoir s’étant déplacé, elle se veut parti des masses. Elle change son mode et son langage de recrutement. Mais, comme hier, elle s’adresse aux passions primaires plutôt qu’aux réalités intérieures. Elle fait monter la fièvre sociale. On serait en droit d’attendre des interprètes de Dieu moins de chaleur et plus de lumière.

Quand la charité devient de l’agitation sociale

La Fédération protestante de France, l’an passé, s’étant penchée sur la question, déclara notre société « inacceptable ». Au regard de l’homme spirituel qui observe du dehors, ce qui est inacceptable, c’est laisser entendre qu’un autre ordre politique et économique comblerait l’idéal évangélique. Je lus dans un hebdomadaire : « En revenant aux sources du christianisme, les Églises, fatalement, retrouvent leur fonction critique à l’égard du pouvoir en place. » Les Églises ont, en effet, une fonction critique. Mais c’est de fournir des exemples, c’est-à-dire des saints.

Quant aux sources du christianisme, elles n’enseignent pas que tel monde avilit, mais que le monde avilit. Les sources disent que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Le reste est du séculier. Dans le séculier, une Église concurrente, le marxisme, suscite un besoin de salut politico-idéologique. Les Églises répondent à un besoin de salut individuel. Qu’elles constatent que certaines formes sociales nuisent à l’homme, que la charité les incite à y remédier : il leur reste à dire nettement de quel homme il s’agit. Le sauveur politico-idéologique ne peut rien contre mes chagrins privés, mes souffrances intimes et ma mort. Que les Églises, au-delà de « leur fonction critique à l’égard du pouvoir en place », me parlent de leur fonction salvatrice à l’égard de l’homme qui est en place dans moi, je continuerai de les tenir pour des Églises.

Mais quand la charité devient de l’agitation sociale, quand la foi devient de la conscience révolutionnaire, quand l’espérance devient du messianisme révolutionnaire, on a tordu le cou aux vertus chrétiennes pour qu’elles regardent à gauche.

Que ce curé de Belleville veuille plus de justice sociale, oui. Il croit que le Manifeste du parti communiste (1848) est la solution. Moi, pas. Mais ma répulsion ne vient pas de là. Je ne lui reproche pas d’avoir une opinion politique. Je trouve horrible qu’il n’ait plus rien d’autre. Épictète, déjà, plaignait « les malheureux qui n’ont rien au-dessus de leur opinion ».

Je regarde avec épouvante, dans cet esprit, les ravages que fait la foi qui a perdu son âme. Devant ce chrétien dépossédé de sa plus haute part, je suis comme le juge de Chesterton qui, au lieu de condamner, laisse tomber les bras et le code, et dit ce qui s’impose : « Achetez une âme neuve ! Celle que vous avez ne suffirait pas à un chien malade. Achetez une âme neuve ! »

Ou mon oreille me trompe, ou, sur les lèvres des chrétiens, plus Dieu se tait, plus Jésus cause. Il me semble présentement que, le mutisme de Dieu étant quasi complet, Jésus lâche un torrent de discours et de chansons.

J’assiste à des cérémonies liturgiques : des baptêmes, des mariages, des enterrements. Souvent, je suis pénétré par le sacré. Si profondément, parfois, qu’une émotion au-dessus des choses humaines me porte aux larmes : cette mystérieuse tristesse, qui a le parfum de la grâce, et qui vient des choses essentielles… Mais je dois vous faire un aveu. N’y voyez pas de provocation. J’évite de porter les yeux sur le Christ. Je fuis ses images. Ce Christ-homme me gêne. Il me comprime. Il m’oppresse. Il me rétrécit. C’est peu dire que vous confier que je ne brûle pas d’amour pour lui.

J’ai frémi, lisant ceci sous la plume d’un ami, tant c’était moi : « Je n’ai jamais pu participer au culte de Marie, ni même, au fond, à celui du Christ. La Mère et le Fils de Dieu, oui. Les personnes de Marie et Jésus, non. Cette substitution idolâtrique de l’image à l’idée, que la tradition dénonça toujours comme péché majeur contre l’esprit, me touche à la façon vive et irrémédiable de ces fautes de goût qu’on sait sans remèdes, parce qu’on ne peut même pas les expliquer à leurs auteurs. »

L’idée alchimique d’un principe divin dans la matière vierge (la Mère de Dieu) et l’idée antique d’une présence divine dans l’homme (le Fils de Dieu), oui. La divine personne de Marie, la divine personne de Jésus, non.

Un remugle de larmes, de sang, de tombeau entrouvert, sur fond de prodiges indécis ; l’idolâtrie charnelle ; une piété sentimentale — tout cela fait, pour moi, une zone spongieuse qui me sépare de l’Esprit. Et pourtant l’Occident me serait inhabitable sans les clochers, sans vos mystiques, vos méditatifs, vos saints, vos vertueux. Pourtant, je me voudrais une deuxième vie cloîtrée.

Je vous montre mon codeur nu, insuffisant, contradictoire. Ne me détestez pas à cause de mes aveux. Je ne dis que ce que je suis, et ne me donne pas pour exemple, mais pour témoin. Acceptons-nous dans le Père, que je prie comme vous chaque jour. « … Et pardonnez-nous nos offenses, comme nous-mêmes pardonnons à ceux qui nous ont offensés. »

Puis-je, d’ailleurs, faire remarquer que le Pater ne lie pas à Jésus, et qu’on le trouve presque mot pour mot dans le Talmud, partie en hébreu : prière du matin, et partie en araméen : le Kaddish, ou sanctification du Nom ?

Je vais à Dieu sans Jésus

Je ne crois pas à la divinité de Jésus. Je ne crois pas à la réalité de sa naissance d’une vierge et du Saint-Esprit. Je ne crois pas à la réalité matérielle de l’Eucharistie. Je ne crois pas à la résurrection effective. Je ne crois pas qu’un Dieu fait homme ait eu besoin de mourir sur la croix, « abandonné », ni de ressusciter dans sa chair pour recouvrer l’éternité. Je vais à Dieu sans Jésus. Mon arithmétique intérieure est : je pose un et je retiens Dieu. Je ne crois pas même que le Sermon sur la Montagne apporte un enseignement nouveau et supérieur, par rapport à l’inspiration de la Torah, des Psaumes et des Prophètes, les contrastes n’étant qu’apparents et n’exprimant qu’une interprétation extrémiste et personnelle, dans la ligne des Esséniens. Pour moi, l’essentiel du Sermon est : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », qui est dans la loi de Moïse (Lévitique, XIX, 18) et le : « Toutes les choses que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le-leur aussi de même », qui est dans les propos d’Hillel l’Ancien, cinquante ans avant J.-C.

Cela dit, je ne suis pas non plus de religion juive. Je ne puis croire que le Créateur d’étoiles soit spécialement descendu dans notre région de la galactique pour rencontrer Abraham et traiter une alliance particulière avec cinq cents nomades dans le Sinaï.

Mais, si je ne crois pas au Christ, je crois en la sainteté d’un nommé Jésus. Et je crois aux symboles christiques. Je crois que ces symboles contiennent, en parts miraculeusement égales, des vérités humaines et métaphysiques. Je crois enfin à leurs exceptionnelles qualités de fertilisation de la vie spirituelle. Seulement, je n’ai jamais pu enfermer le concept métaphysique du Fils de Dieu dans une personne humaine divinisée.

Ne nous énervons pas sur ces débats dogmatiques. Le problème ne se pose plus ainsi. Du moins si j’en juge par le discours public de beaucoup de chrétiens. Il n’est plus guère question de la divinité de Jésus. Il est question d’un type socialement extra, qui fut redresseur de torts sous Pilate. La foi dans les mystères a disparu. Il ne reste qu’un nouvel illuminisme : révolution-révélation.

Les protestants, ces catholiques déshydratés

Je suis éloigné de vous. Cependant. parmi d’autres asiles de la vie spirituelle, l’Église des âmes, des sacrements et de la prière m’est chère, et ce qui l’avilit m’atteint. Je me demande comment a pu s’opérer une si rapide et si complète dégradation.

Quand l’histoire des religions s’est faite science, le profane a dévoré le sacré. Au lieu de hausser l’exégèse symbolique, on s’est resserré sur la lettre. Ce qui a conduit à relativiser les récits évangéliques. Mais, comme Jésus diminuait, la nouvelle théologie (celle d’un Karl Barth, par exemple) a voulu néanmoins qu’il occupât la première place. Elle a fondé une prédication qui ramène toute connaissance de Dieu à Jésus, mais dans un climat de « démythologie ». Quand Jésus se trouva à la fois dépouillé de sa divinisation et de sa symbolique, il ne resta plus grand-chose de l’idée de Dieu et du sentiment de transcendance. Un pasteur, malheureux dans son temple désacralisé, en impute la responsabilité majeure aux protestants. Les protestants (pardon à ceux qui sont ici) me sont toujours apparus comme des catholiques déshydratés. Ils sont aujourd’hui à la pointe d’une exégèse qui ramène Jésus à l’homme historique et qui interprète les évangiles en les actualisant dans notre époque (ce qui conduit, d’ailleurs, à interpréter aussi l’actualité, pour faire coïncider). Par ce double mouvement qui extériorise leur contenu, les livres saints ne nous livrent plus, pour jadis et aujourd’hui, que des paroles de morale politique. Et l’on en arrive à cette nouveauté : un christianisme areligieux. La chrétienté « avancée » se recommande bien de la parole : « Qui m’a vu, a vu le Père. » Mais, pour ce qui est du Père, le cœur n’y est pas. Difficile, il est vrai, de voir le Père à travers le camarade galiléen, un tiers Cartouche, un tiers Lénine, un tiers Mao. On finit par ne plus idolâtrer qu’un idéologue de la justice sociale, et — pourquoi pas? — un prophète de l’athéisme révolutionnaire.

Vous avez connu d’autres hérésies, me direz-vous. Du temps même de Jésus, les Zélotes ne regardaient en lui qu’un remueur providentiel qui chasserait l’occupant pour rétablir le royaume juif indépendant. Avaient-ils des yeux pour voir ? Je ne sais pas. Mais ils étaient « en pleine pâte », eux. Un néo-zélotisme, après deux mille ans de symbolique christique si souvent admirable, est-ce le renouveau, ou la fin ? Le fond de la question est là.

Les déclarations qui font le vide dans vos églises

Un singulier moine déclarait l’an passé : « Le christianisme, pour ne pas rester rêve philosophique ou poétique, doit devenir politique. »

Un jeune curé disait à Julien Green : « Dieu » (il voulait dire Jésus, Dieu n’étant plus qu’un mot pour un autre) n’est pour moi qu’un personnage historique. Mais quel personnage ! Il a mis le feu ! Jésus nous a laissé autre chose qu’une morale, mieux qu’une morale : une philosophie politique. »

De telles déclarations font le vide dans vos églises. Sous vos nefs désertées, je me dis que, de toutes les architectures publiques, l’architecture religieuse est la seule pour laquelle on ait vu trop grand.

Ces déclarations font le vide pour trois raisons.

La première : s’il ne s’agissait que d’un rêve, toutes les prières de toutes les âmes, depuis vingt siècles, ne furent qu’un vain bavardage intime, et tant de sainteté ne fut que leurre.

La seconde : on a dû se tromper au Golgotha. Il y a eu erreur sur la personne. Le vrai réfractaire, c’était Barabbas. Celui qui voulait que les sous circulent autrement, c’était Barabbas. Mais faisons avec ce qu’on a. Donc, Jésus, qui n’était ni réellement ni symboliquement fils de Dieu, était un idéologue. Il nous a laissé une philosophie politique. Seulement. c’est une philosophie politique qui a été sans effet pendant deux mille ans. Deux mille ans d’inefficacité, c’est tout de même beaucoup ! Comment admirerais-je la philosophie politique du camarade Jésus quand Marx et Lénine, avec la leur, n’ont mis que quelques années pour changer une partie du monde ?

La troisième raison : avez-vous remarqué, dans ces conditions, combien il devient facile d’être chrétien ? Il suffit de lire les journaux et de prendre parti. Mais savez-vous ce que cherchent quantité d’hommes ? Ils cherchent à être quelque chose qu’il est difficile d’être.

La religion n’est-elle qu’une sociologie en action ? Pour moi, comme pour quantité d’hommes, elle est une lumière fixe au-dessus de toute société et de toute action. Elle n’est pas ce qui fait l’histoire, mais ce qui nous empêche de nous défaire dans l’histoire. Elle est ce par quoi l’âme vivante tient le monde à distance, et dans cette distance s’appartient.

Les humbles, naguère, firent la gloire d’un tableau : l’Angélus de Millet. Je viens de lire : « La prière est à jeter aux poubelles de l’histoire ; ce n’est qu’un alibi de l’individualisme » (libelle de chrétiens engagés). Il faut, pour écrire cela, une grande ignorance des profondeurs humaines. Les humbles avaient de l’innocence, mais connaissaient la profondeur. S’il y a un tribunal céleste, l’innocence sera pardonnée, pas l’ignorance.

Cloches de l’angélus. Oui, la religion est ce quotidien battement de bronze pour nous rappeler : possède-toi ! Possède en toi ce qui est plus que toi, plus haut, plus pur. C’est la vérité de ton être. Elle a partie liée avec Dieu. Réunifie-toi dans la prière. Augmente-toi dans l’abandon au divin.

Les évangiles deviennent des manuels politiques

L’Église, en des temps dont je n’ai pas la nostalgie, tint lieu de tout, y compris la politique. Pour beaucoup, elle ne tient plus lieu de rien, sauf de politique. Ou plutôt, de sentiment politique vague. Un angélisme social dans un frisson contestataire. Un peu Rousseau, un peu Cabet. Un peu Tolstoï, un peu Trotski. Mi-Potemkine, mi-48. Un néo-scoutisme.

On a dit méchamment d’une patrouille scoute : ce sont des enfants déguisés en idiots, conduits par un idiot déguisé en enfant. Stockholm fut un jamboree des cheveux longs. Le psychodrame révolution s’est substitué au grand jeu. On met des signes de piste rouges pour conduire à gauche. Je vois des chrétiens déguisés en sans-culottes, conduits par des tacticiens politiques déguisés en chrétiens.

Enfin, quand les évangiles ne sont plus interprétés que comme manuel politique, je m’étonne que, jamais, chez vous, ne s’élève quelque voix pour rappeler ceci : on ne saurait recourir à un livre saint sans une lecture qui élève vers le sens intérieur caché. Ou bien il ne faut plus parler de livre saint, et ne plus parler de religion. La tradition exige cette lecture spécifique. Une lecture-élévation. Une lecture anagogique, c’est-à-dire qui, du sens littéral, monte vers le sens mystique. Le clerc trahit, il pèche contre l’esprit quand, dans un texte sacré, il prend les choses à la lettre et les mélange aux événements du siècle. Il tombe dans la superstition des évidences superficielles. Il est indigne. Il s’empare d’un dépôt qui ne lui a pas été confié.

Mais soyons réalistes. Comment parler de la voie anagogique à ce pasteur de banlieue qui proposait aux jeunes une soirée de catéchèse sous le titre : « Jésus et ses douze mecs » ? Et demandons-nous si les interprètes politiques du Nouveau Testament le lisent. Il se peut que le texte sacré soit pour eux sacré, en effet : qu’ils n’y touchent pas.

Tout cela annonce-t-il la révolution ? Certainement pas. Cela indique que le puritanisme s’est déplacé. Il est passé du sexe au social. Il demeure également hypocrite et dénué de sens spirituel. Le pouvoir, l’argent, les machines offusquent. On ne peut supporter que les hommes soient les hommes et que la société ne soit pas l’Utopie. A l’ère victorienne, on mettait des jupettes aux chevaux et aux pieds des pianos.

Votre Christ n’est pas né à Bethléem mais à Épinal

Tissot, graveur du XIXe siècle, s’était spécialisé dans l’illustration de l’histoire sainte, pour l’édification des demoiselles. On voit maintenant un Jésus justicier, héros de bandes dessinées. Mais le mot de Degas s’applique toujours : « Non, Monsieur Tissot, votre Christ n’est pas né à Bethléem, il est né à Épinal. »

Il n’y a aucune morale sans racines dans le fond de l’être, sans conscience de soi autonome, et sans le sentiment d’une transcendance. Aucune morale qui ne se fonde sur ce qui contredit carrément les idéologies de masse : un guide intérieur souverain ; le dépôt religieux, dans l’âme individuelle, du vrai et du bien. Le moralisme politico-social comme absolu : cette imposture. C’est avec cela que des Églises défaillantes feignent de rendre parlantes des âmes mortes.

Que l’être social soit tout, on le dit aujourd’hui. Des prêtres aussi le disent. Eh bien, on dit une fausseté. Ce n’est pas parce qu’une fausseté devient générale qu’elle devient une vérité.

La vie des Églises a toujours été un paradoxe, mais sublime parce que les Églises étaient la présence de l’éternel dans l’agitation du siècle. Elle risque maintenant d’apparaître comme une absurdité parce que les Églises ajoutent à l’agitation du siècle en cessant de témoigner de l’éternel.

De fait, que se passe-t-il ? Vos fidèles s’en vont. Les conversions et les vocations se raréfient. Et il y a un nouveau paradoxe : c’est que toutes les enquêtes révèlent la stabilité de la croyance en Dieu. Trois Français sur quatre déclarent que « l’existence de Dieu est certaine, très probable ou probable ». Mieux : la faim de Dieu se réveille. Huit étudiants américains sur dix expriment le besoin d’une foi religieuse. A l’Est, l’opposition intellectuelle puise sa pensée et son courage dans la foi.

Au lieu de morale politique, on attend de la morale. Au lieu de philosophie politique, on attend de la métaphysique. Au lieu de prêtres qui répètent en chaire ce qu’ils ont lu dans les journaux, on attend des âmes, des mystiques et des saints. Vos Églises essayent de se renouveler par un chemin à rebours des profonds besoins. Le sentiment général, ce n’est pas que Dieu est mort. C’est que vos Églises se sont mises en chômage.

Monseigneur, Mesdames, Messieurs, j’ai été incomplet, parfois grossier et sans doute injuste. A plusieurs reprises, j’ai entendu la droite m’applaudir, pour des raisons qui ne sont pas les miennes. Les chrétiens sont si divisés, et de manière si exaspérée, qu’il faut se méfier, maintenant, quand on vous parle : les oreilles ont des murs.

J’ai insulté de tout mon cœur le curé de Belleville. Il n’est pas parmi vous, ni ses semblables. Je lui demande, au-delà d’ici, son pardon. Laissez-moi descendre en moi-même avant que nous ne nous quittions. Celui qui méprise se surestime. Qui suis-je, pour régler en trois mots, le drame de certaines consciences chrétiennes ? Peut-être, chez le curé de Belleville, y a-t-il une pureté flamboyante qui ne m’éclaire pas ? Peut-être brûle-t-elle aussi pour moi, en dépit que j’en aie, dans la secrète communion des âmes ? La hauteur de la tragédie antique, c’est que personne n’a raison, et que personne n’a tort. La tragédie ne nous fait pas juges. Si elle se déroule à ciel ouvert, c’est que le juge est au-dessus de nous.

Je dirai, au risque de vous déplaire, que je comprends ce curé, dans une certaine mesure. Par folie de charité, il démolit son Église. Par folie d’espérance, il choit dans le messianisme politique. Il regarde, avec une joie douloureuse et sacrificielle, son Église s’effondrer sur lui, et il éprouve un mélange humain d’amour-haine. Il dit, après Hugo : « Pierre a toujours aidé César dans ses massacres. » Et : « Voilà mille ans que vous faites payer les émeraudes des tiares par ceux qui n’ont pas de souliers. » Il s’insurge contre cette Église branlante. En se « communisant », je pense qu’il fait un calcul stupide. Mais, s’il prie, peut-être prie-t-il pour que le temple se reconstruise à l’intérieur des âmes. Seulement (et ici, Monseigneur, Mesdames, Messieurs, je vous rejoins sans doute), quand le temple se reconstruit dans les âmes, les âmes découvrent qu’il leur faut une Église.