Cette partie est la deuxième du cours de la série THB (The Honest Broker) Comprendre la décarbonation. Vous pouvez trouver la première partie ici. Cette série répond aux demandes des lecteurs souhaitant des publications THB moins techniques, centrées sur la politique d’atténuation du climat [1]. J’écris ces textes de la même manière que j’avais enseigné l’énergie et le climat à des étudiants de niveau avancé. Comme toujours — questions, demandes, commentaires sont les bienvenus ! Le cours commence…

Considérons une baignoire. L’eau sort d’un robinet et remplit la baignoire. Si le drain est fermé et qu’il n’y a aucun autre moyen pour l’eau de s’écouler, laisser le robinet ouvert signifie que la baignoire débordera et inondera votre maison.

L’accumulation de dioxyde de carbone dans l’atmosphère peut être comparée à l’eau qui remplit une baignoire [2]. Nous émettons du dioxyde de carbone principalement par la combustion de combustibles fossiles — charbon, pétrole et gaz naturel. Le dioxyde de carbone reste longtemps dans l’atmosphère et s’y accumule, comme l’eau qui remplit une baignoire.

L’accumulation de dioxyde de carbone dans l’atmosphère est très bien comprise. Il existe cependant de longs débats sur la quantité supplémentaire de dioxyde de carbone pouvant être considérée comme « dangereuse », selon le langage de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992 (à laquelle les États-Unis sont signataires) [3]. Cela équivaut à débattre de la hauteur du bord de la baignoire et du moment où l’eau qui s’y accumule déborde et provoque une inondation dommageable dans la maison.

Au début des années 2000, la politique climatique se concentrait sur la stabilisation des concentrations de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, avec 280 parties par million (ppm) étant caractérisées comme le niveau préindustriel de référence. Différentes valeurs — 580 ppm, 450 ppm et même 350 ppm — ont été proposées comme la hauteur métaphorique du bord de la baignoire. Actuellement, le monde en est à environ 425 ppm.

|

FIGURE 1.1 Comprendre l’accumulation de dioxyde de carbone. AFFLUX : Émissions provenant de la combustion de combustibles fossiles d’environ 33 milliards de tonnes métriques de dioxyde de carbone par an. STOCK : Concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone d’environ 390 parties par million (ppm) aujourd’hui. Augmentation d’environ 2 ppm par an. ÉCOULEMENT : Élimination du carbone par les océans et les terres d’environ 16 milliards de tonnes métriques par an. Source : schéma de la baignoire tiré du chapitre 1 de The Climate Fix (2010), les chiffres du schéma correspondaient à l’époque. |

Il y a environ dix ans, la politique climatique a délaissé les concentrations comme indicateur politique pour se tourner vers les températures mondiales projetées en 2100, un changement que j’ai toujours jugé peu utile tant pour la science que pour la politique. L’Accord de Paris de 2015 a identifié 2 degrés Celsius comme le point où la baignoire métaphorique déborde, et a recommandé que le monde s’efforce aussi d’atteindre un objectif de 1,5 °C. Ces cibles de température ont été associées à des quantités correspondantes d’émissions cumulées de dioxyde de carbone — dans la métaphore de la baignoire, cela équivaut à la quantité d’eau que la baignoire peut contenir avant de déborder.

Il existe quelques complexités, comme le fait que les océans et les terres absorbent environ la moitié du dioxyde de carbone que nous émettons — cela revient à imaginer un petit drain ouvert au fond de la baignoire qui laisse s’échapper une partie de l’eau au fur et à mesure qu’elle se remplit.

La métaphore de la baignoire rend le défi de la réduction des émissions clair : afin d’éliminer la possibilité d’un débordement, la quantité d’eau qui remplit la baignoire doit être réduite pour être au moins égale à la quantité qui s’écoule par le petit drain. Cela arrêterait l’augmentation du niveau d’eau dans la baignoire.

Si nous voulons non seulement arrêter l’accumulation croissante de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, mais aussi ne pas dépendre des océans et des terres pour l’absorber, alors le robinet métaphorique doit être complètement fermé — c’est cela le zéro net [4].

Réduire le débit d’eau du robinet peut permettre de gagner un peu de temps avant que la baignoire ne déborde, mais tant que l’eau continue de s’y écouler, modifier le débit ne résout pas le problème fondamental : la baignoire finira par déborder et inonder la maison. C’est ce qui rend l’accumulation de dioxyde de carbone dans l’atmosphère un problème unique, comparé par exemple à la pollution atmosphérique classique.

Laissons la baignoire de côté et explorons les outils pratiques que nous disposons pour réduire les émissions de dioxyde de carbone, dans le cadre d’un objectif visant ultimement à atteindre le zéro net.

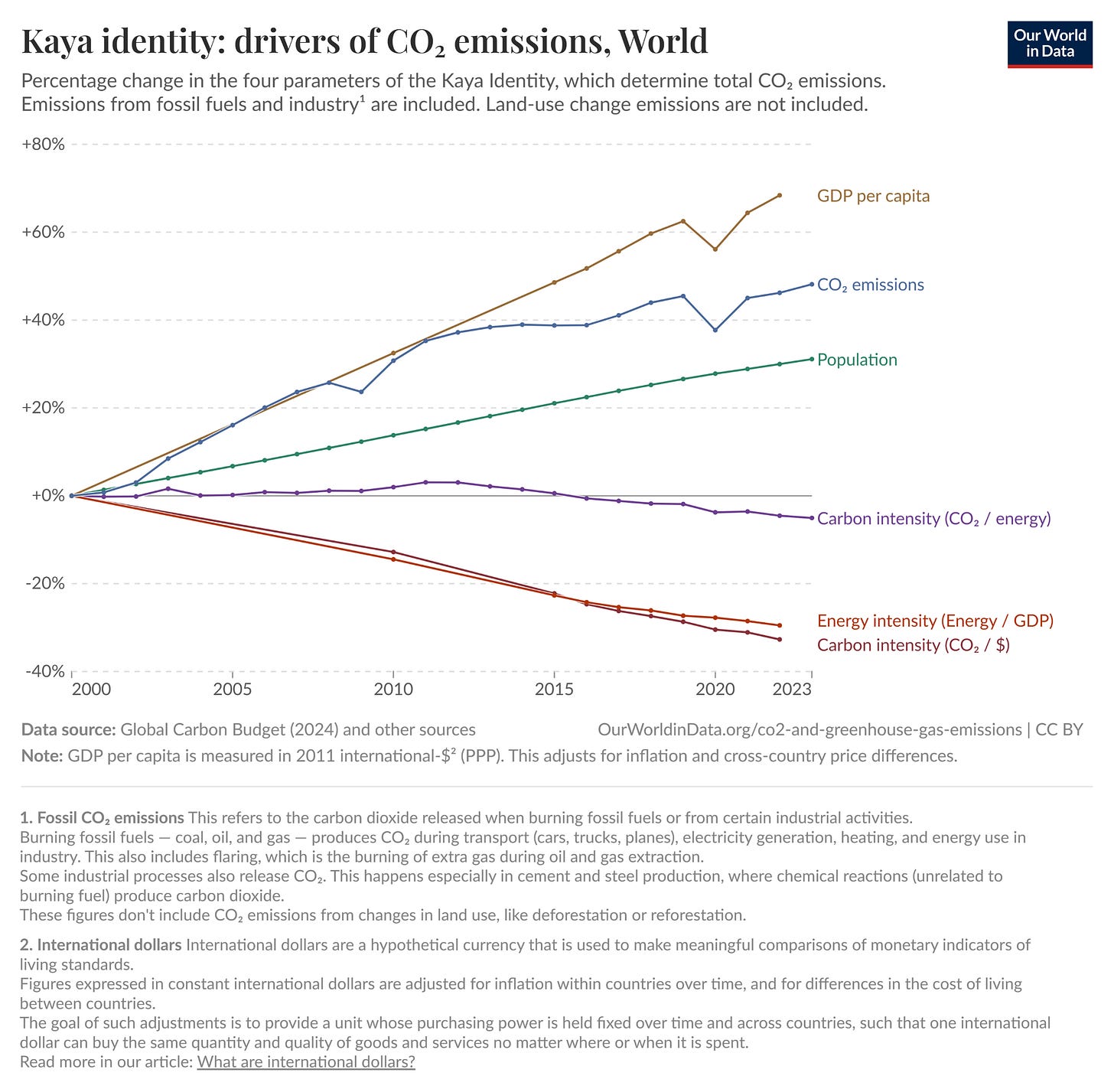

L’identité de Kaya offre un cadre extrêmement utile pour comprendre l’ensemble des options disponibles pour réduire les émissions.

Les quatre éléments de l’identité de Kaya sont :

• la population ;

• le PIB par habitant ;

• l’intensité énergétique de l’économie ;

• l’intensité carbonique de l’énergie.

Ensemble, ces quatre facteurs se combinent pour produire les émissions de dioxyde de carbone. Le graphique ci-dessous montre comment chacun des quatre éléments de l’identité de Kaya a évolué entre 2000 et 2023.

Cela nous conduit à une première vérité fondamentale sur la décarbonation :

• Pour que les émissions de dioxyde de carbone diminuent en termes absolus, la baisse des intensités énergétique et carbonique doit être supérieure à la combinaison de la croissance démographique et de l’augmentation du PIB par habitant. Plus simplement, le taux de diminution de l’intensité des émissions de l’économie doit être supérieur à la croissance du PIB.

|

Identité de Kaya : facteurs déterminants des émissions de CO2, Monde Variation en pourcentage des quatre paramètres de l’identité de Kaya, qui déterminent les émissions totales de CO2. Les émissions provenant des combustibles fossiles et de l’industrie sont incluses. Les émissions liées au changement d’affectation des terres ne sont pas incluses.

Source des données : Global Carbon Budget (2024) et autres sources Remarque : le PIB par habitant est mesuré en dollars internationaux de 2011 (PPA). Cela permet de tenir compte de l’inflation et des différences de prix entre les pays. 1. Émissions de CO2 fossiles Il s’agit du dioxyde de carbone libéré lors de la combustion de combustibles fossiles ou de certaines activités industrielles. La combustion de combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz) produit du CO2 lors du transport (voitures, camions, avions), de la production d’électricité, du chauffage et de la consommation d’énergie dans l’industrie. Cela inclut également l’embrassement, qui consiste à brûler le gaz excédentaire lors de l’extraction du pétrole et du gaz. Certains processus industriels libèrent également du CO2. C’est notamment le cas dans la production de ciment et d’acier, où des réactions chimiques (sans rapport avec la combustion de combustibles) produisent du dioxyde de carbone. Ces chiffres n’incluent pas les émissions de CO2 résultant des changements d’affectation des terres, comme la déforestation ou le reboisement. 2. Dollars internationaux Les dollars internationaux sont une monnaie hypothétique utilisée pour établir des comparaisons significatives entre les indicateurs monétaires du niveau de vie. Les chiffres exprimés en dollars internationaux constants sont ajustés en fonction de l’inflation dans les différents pays au fil du temps et des différences de coût de la vie entre les pays. L’objectif de ces ajustements est de fournir une unité dont le pouvoir d’achat reste fixe dans le temps et entre les pays, de sorte qu’un dollar international permette d’acheter la même quantité et la même qualité de biens et de services, quel que soit le lieu ou le moment où il est dépensé. Pour en savoir plus, consultez notre article : Que sont les dollars internationaux ? |

Bien que les émissions cumulées soient directement influencées par la population et la richesse, nous n’allons pas chercher à réduire l’humanité ni à provoquer délibérément une décroissance économique, même si ces vues marginales se retrouvent souvent dans les discussions autour des politiques climatiques.

Cela laisse les améliorations de l’intensité énergétique et de l’intensité carbonique comme seules options pour réduire les émissions. Permettez-moi d’insister sur ce point comme deuxième vérité fondamentale de la décarbonation :

• Pour contribuer à la réduction des émissions, toute politique d’atténuation proposée doit nécessairement avoir un effet sur l’intensité énergétique ou l’intensité carbonique. Il n’existe pas d’autres options.

Les améliorations de l’intensité énergétique proviennent de deux sources principales.

L’un des facteurs est le changement dans la composition de l’activité économique. Par exemple, imaginons une économie composée de deux aciéries fortement émettrices de carbone, chacune contribuant pour 1 000 $ au PIB. Si l’une des aciéries est fermée et remplacée par une banque beaucoup moins carbonée qui contribue également pour 1 000 $ au PIB, l’intensité énergétique de l’économie acier + banque sera bien inférieure à celle de l’économie acier + acier.

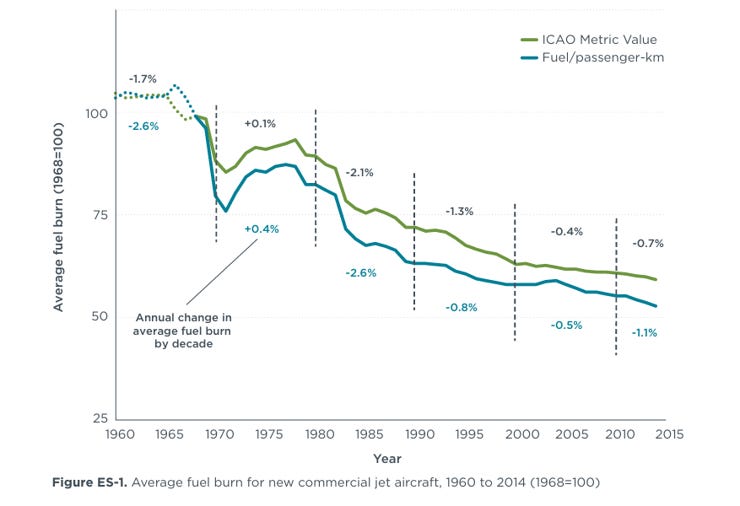

Un deuxième facteur d’amélioration de l’intensité énergétique est l’efficacité énergétique — obtenir le même, voire un meilleur rendement économique, avec moins d’énergie consommée. Ces gains d’efficacité peuvent provenir de changements dans la consommation d’énergie ou dans les technologies consommatrices d’énergie, et souvent des deux à la fois.

À titre d’exemple, le graphique ci-dessous montre l’amélioration significative de l’efficacité énergétique des avions à réaction entre 1960 et 2015. Cette amélioration signifie que chaque appareil peut assurer les mêmes services de transport, voire de meilleurs, tout en utilisant moins de carburant, réduisant les coûts, augmentant les bénéfices et contribuant à la croissance économique. Les gains d’efficacité ont donc du sens indépendamment des politiques climatiques.

Source : TheICCT 2021

Cependant, une conséquence des améliorations d’efficacité est souvent une utilisation accrue des technologies ou procédés plus efficaces. Le graphique ci-dessous montre le trafic aérien de passagers récent et projeté, qui devrait doubler au cours des 25 prochaines années. Les gains d’efficacité peuvent entraîner un effet rebond conduisant à une consommation d’énergie plus importante et à des émissions absolues plus élevées, même si l’économie se décarbone.

Source : ACI

Cela nous amène à la troisième et à la quatrième vérités fondamentales sur la décarbonation :

• Jusqu’à présent, la tendance à long terme de la décarbonation a été principalement portée par les améliorations de l’intensité énergétique.

• À l’avenir, d’un point de vue purement mathématique, si une décarbonation profonde doit se produire, d’importantes améliorations de l’intensité carbonique de l’énergie seront nécessaires.

Les améliorations de l’intensité carbonique de l’énergie proviennent de l’ajout de sources d’énergie à faibles émissions de carbone ou, plus significativement pour tendre vers le zéro net, de la réduction ou du remplacement de la consommation d’énergie provenant de sources fortement carbonées par des sources moins intensives.

Cela conduit à une cinquième conclusion fondamentale sur la décarbonation :

• L’ajout de sources d’énergie à faibles émissions ou sans carbone réduit l’intensité carbonique globale de l’énergie, mais ne réduit pas directement les émissions totales de dioxyde de carbone. Les réductions d’émissions résultent du retrait ou du remplacement de la consommation de combustibles fossiles.

Prenons le charbon. En valeur arrondie, le charbon est environ deux fois plus carboné que le gaz naturel. Pour la production d’électricité, le charbon et le gaz naturel sont fonctionnellement équivalents. Ainsi, l’intensité carbonique d’une centrale électrique au charbon peut être réduite (environ) de moitié en remplaçant la combustion du charbon par celle du gaz naturel.

L’intensité carbonique de cette centrale pourrait être réduite à presque zéro en remplaçant la combustion du charbon par de l’énergie nucléaire (ou, si l’on préfère, par de l’énergie solaire à grande échelle avec batteries).

On voit donc immédiatement que, si le gaz naturel permet des réductions d’émissions significatives dans la mesure où il remplace le charbon, il ne peut cependant pas mener à des émissions nulles — sauf si des technologies de capture du carbone à grande échelle deviennent viables sur le plan technologique et économique.

L’une des raisons pour lesquelles les spécialistes de l’atténuation se concentrent sur l’électrification — des voitures, du chauffage, des cuisinières, des navires, et plus encore — est que nous savons produire d’énormes quantités d’électricité avec de faibles émissions ou sans émissions de dioxyde de carbone.

Nous pouvons avoir une bonne idée de l’ampleur du défi que représente la réduction de l’intensité carbonique de l’énergie grâce à quelques chiffres simples : selon le Global Energy Monitor, il existe presque 2 500 centrales électriques au charbon en activité dans le monde, avec une capacité totale de production d’environ 2 200 gigawatts.

En valeur arrondie, pour remplacer cette capacité, il faudrait environ 1 000 nouvelles centrales nucléaires (chacune équipée de deux réacteurs AP-1000 d’une capacité de 1,1 GW).

Si le charbon est responsable d’environ 40 % des émissions totales de dioxyde de carbone (autre valeur arrondie), alors le remplacement du charbon par l’énergie nucléaire réduirait l’intensité carbonique mondiale de l’énergie de 40 % (vous pouvez remonter au graphique de décomposition de l’identité de Kaya ci-dessus pour estimer visuellement ce que cela représenterait).

Il existe aujourd’hui environ 400 centrales nucléaires en activité dans le monde — 1 000 nouvelles ne constituent donc pas un nombre déraisonnable, mais leur mise en service prendrait plusieurs décennies.

En résumé

Cet article a présenté cinq vérités fondamentales sur la décarbonation [5] :

1. Pour que les émissions de dioxyde de carbone diminuent en termes absolus, la baisse des intensités énergétique et carbonique doit être supérieure à la combinaison de la croissance démographique et de l’augmentation du PIB par habitant. Plus simplement, le taux de diminution de l’intensité des émissions de l’économie doit être supérieur à la croissance du PIB.

2. Pour contribuer à la réduction des émissions, toute politique d’atténuation proposée doit nécessairement avoir un effet sur l’intensité énergétique ou sur l’intensité carbonique. Il n’existe pas d’autres options.

3. Jusqu’à présent, la tendance à long terme de la décarbonation a été principalement portée par les améliorations de l’intensité énergétique.

4. À l’avenir, d’un point de vue purement mathématique, si une décarbonation profonde doit se produire, d’importantes améliorations de l’intensité carbonique de l’énergie seront nécessaires.

5. L’ajout d’une consommation d’énergie à faibles émissions ou sans carbone réduira l’intensité carbonique globale de l’énergie, mais ne réduira pas directement les émissions totales de dioxyde de carbone. Les réductions d’émissions résultent du retrait de la consommation de combustibles fossiles.

Texte original publié le 28 octobre 2025 : https://rogerpielkejr.substack.com/p/five-fundamental-truths-about-decarbonization

_______________________________

1 Je sais que de nombreux lecteurs de THB sont des experts du climat et de l’énergie. Cette série s’adresse au nombre beaucoup plus important de lecteurs de THB qui n’ont peut-être pas ce niveau d’expertise. Dites-moi dans les commentaires si cette série atteint son objectif.

2 Il existe bien sûr d’autres gaz à effet de serre, ainsi que d’importantes influences non liées aux gaz à effet de serre sur le système climatique. Dans cette série, je me concentre sur le dioxyde de carbone, qui devrait être le principal facteur de pression climatique d’origine humaine à l’échelle mondiale au cours de ce siècle. Par exemple, selon le scénario SSP2-4.5, Meinshausen et al., 2020, trouvent que 79 % du forçage radiatif total d’ici 2100 sera dû au dioxyde de carbone.

3 J’ai longtemps soutenu que les changements climatiques résultant des activités humaines constituent un problème de gestion des risques et que les gens parviendront à des jugements différents et irréconciliables sur les risques futurs possibles. Certains diront qu’il n’y a pas de risques, d’autres qu’ils sont apocalyptiques. Pour ma part, je me situe entre ces deux pôles : les risques sont réels et méritent d’être réduits. Une focalisation sur des politiques d’atténuation et d’adaptation « sans regret » nous permet de dépasser les débats sur les risques futurs.

4 Dans cette analogie, on peut assimiler la capture et le stockage du carbone à quelqu’un utilisant un seau pour retirer de l’eau de la baignoire au fur et à mesure qu’elle se remplit, et la déversant dans un autre réservoir, ralentissant ou arrêtant ainsi la montée du niveau d’eau dans la baignoire.

5 Les abonnés payants ont accès au texte intégral de The Climate Fix, qui propose une analyse beaucoup plus approfondie de la décarbonation.