(Revue Synthèses. No 140-141. Janvier-Février 1958)

On connaît l’extrême qualité d’attention que Roger Caillois (1913-1978) voue aux objets qu’il appréhende, son approche du Sacré, non certes à la manière de Georges Bataille dont la philosophie du sacré est, elle, liée au primat de l’expérience intérieure, mais bien plutôt ici par un entier regard, oui le regard de Caillois qui envahit, pénètre toutes les données, tous les aspects d’un même problème du sacré, en l’occurrence, celui des Jeux : ils nous communiquent, si nous méditons sur eux, cette sorte de ferveur ou mieux peut-être d’émoi intellectuel que nous apportent aussi la poésie et certains rêves.

Maurice Lambilliotte

La multitude et la variété infinies des jeux font d’abord désespérer de découvrir un principe de classement qui permette de les répartir tous entre un petit nombre de catégories bien définies. En outre, ils présentent tant d’aspects différents que de multiples points de vue sont possibles. Le vocabulaire courant montre assez à quel point l’esprit demeure hésitant et incertain : en fait, il emploie plusieurs classifications concurrentes. Opposer les jeux de cartes aux jeux d’adresse n’a pas de sens, ni opposer les jeux de société aux jeux du stade. Dans un cas, en effet, on choisit comme critère de répartition l’instrument du jeu; dans un autre, la qualité principale qu’il exige; dans un troisième, le nombre de joueurs et l’atmosphère de la partie; dans le dernier enfin, le lieu où l’épreuve est disputée. En outre, ce qui complique tout, on peut jouer à un même jeu seul ou à plusieurs. Un jeu déterminé peut mobiliser plusieurs qualités à la fois ou n’en nécessiter aucune.

En un même lieu, on peut jouer à des jeux fort différents : les chevaux de bois et le diabolo sont tous les deux des amusements de plein air : mais l’enfant qui jouit passivement du plaisir d’être entraîné par la rotation du manège, n’est pas dans le même état d’esprit que celui qui s’emploie de son mieux à rattraper correctement son diabolo. D’autre part, beaucoup de jeux se jouent sans instruments ni accessoires. A quoi s’ajoute qu’un même accessoire peut remplir des fonctions disparates suivant le jeu considéré. Les billes sont en général l’instrument d’un jeu d’adresse, mais l’un des joueurs peut essayer d’en deviner le nombre pair ou impair dans la main fermée de son adversaire: elles deviennent alors l’instrument d’un jeu de hasard.

Je m’arrête cependant sur cette dernière expression. Pour une fois, elle fait allusion au caractère fondamental d’une sorte bien déterminée de jeux. Que ce soit lors d’un pari ou à la loterie, à la roulette ou au baccara, il est clair que le joueur observe la même attitude. Il ne fait rien, il attend la décision du sort. Au contraire, le boxeur, le coureur à pied, le joueur d’échecs ou de marelle mettent tout en œuvre pour gagner. Peu importe que tantôt ces jeux soient athlétiques et tantôt intellectuels. L’attitude du joueur est la même : l’effort de vaincre un rival placé dans les mêmes conditions que soi. Il paraît ainsi justifié d’opposer les jeux de hasard et les jeux de compétition. Surtout, il devient tentant de rechercher s’il n’est pas possible de découvrir d’autres attitudes non moins fondamentales, qui fourniraient éventuellement les rubriques d’une classification raisonnée des jeux.

***

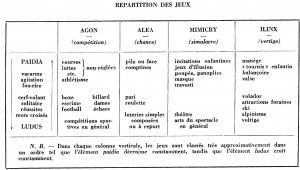

Après examen des différentes possibilités, je propose à cette fin une division en quatre rubriques principales selon que, dans les jeux considérés, prédomine le rôle de la compétition, du hasard, du simulacre ou du vertige. Je les appelle respectivement Agôn, Alea, Mimicry et Ilinx. Toutes quatre appartiennent bien au domaine des jeux : on joue au football ou aux billes ou à la loterie (alea), on joue au pirate ou on joue Néron ou Hamlet (mimicry), on joue à provoquer en soi, par un mouvement rapide de rotation ou de chute, un état organique de confusion et de désarroi (ilinx). Pourtant, ces désignations ne recouvrent pas encore en entier l’univers du jeu. Elles le distribuent en quadrants que gouverne chacun un principe original. Elles délimitent des secteurs qui rassemblent des jeux de même espèce. Mais à l’intérieur de ces secteurs, les différents jeux s’étagent dans le même ordre, selon une progression comparable. Aussi peut-on en même temps les ranger entre deux pôles antagonistes. A une extrémité règne, presque sans partage, un principe commun de divertissement, de turbulence, d’improvisation libre et d’épanouissement insouciant, par où se manifeste une certaine fantaisie incontrôlée qu’on peut désigner sous le nom de paidia. A l’extrémité opposée, cette exubérance espiègle et primesautière est presque entièrement absorbée, en tout cas disciplinée, par une tendance complémentaire, inverse à quelques égards, mais non à tous, de sa nature anarchique et capricieuse : un besoin croissant de la plier des conventions arbitraires, impératives et à dessein gênantes, de la contrarier toujours davantage en dressant devant elle des chicanes sans cesse plus embarrassantes, afin de lui rendre plus malaisé de parvenir au résultat désiré. Celui-ci demeure parfaitement inutile, quoiqu’il exige une somme constamment accrue d’efforts, de patience, d’adresse ou d’ingéniosité. Je nomme ludus cette seconde composante.

Il n’est pas dans mon intention, en recourant à ces dénominations étrangères, de constituer je ne sais quelle mythologie pédante, totalement dépourvue de sens. Mais, dans l’obligation de rassembler sous une même étiquette des manifestations disparates, il m’a paru que le moyen le plus économique d’y parvenir consistait à emprunter à telle ou telle autre langue le vocable à la fois le plus significatif et le plus compréhensif possible, afin d’éviter que chaque ensemble examiné ne se trouve uniformément marqué par la qualité particulière d’un des éléments qu’il réunit, ce qui ne manquerait pas d’arriver si le nom de celui-ci servait à désigner le groupe tout entier. Chacun du reste, au fur et à mesure que je tenterai d’établir la classification à laquelle je me suis arrêté, aura l’occasion de se rendre compte par lui-même de la nécessité où je me suis trouvé d’utiliser une nomenclature qui ne renvoie pas trop directement à l’expérience concrète, qu’elle est en partie destinée à distribuer selon un principe inédit.

Dans le même esprit, je me suis efforcé de meubler chaque rubrique avec les jeux en apparence les plus différents, afin de mieux faire ressortir leur parenté fondamentale. J’ai mêlé les jeux du corps et ceux de l’intelligence, ceux qui reposent sur la force à ceux qui font appel à l’adresse ou au calcul. Je n’ai pas non plus distingué, à l’intérieur de chaque classe, entre les jeux des enfants et ceux des adultes; et chaque fois que j’ai pu, j’ai recherché dans le monde animal des conduites homologues. Il s’agissait, ce faisant, de souligner le principe même de la classification proposée, qui aurait moins de portée si l’on n’apercevait pas avec évidence que les divisions qu’elle établit, correspondent à des impulsions essentielles et irréductibles.

a) Catégories fondamentales.

Agôn. — Tout un groupe de jeux apparaît comme compétition, c’est-à-dire comme un combat où l’égalité des chances est artificiellement créée pour que les antagonistes s’affrontent dans des conditions idéales, susceptibles de donner une valeur précise et incontestable au triomphe du vainqueur. Il s’agit donc chaque fois d’une rivalité qui porte sur une seule qualité (rapidité, endurance, vigueur, mémoire, adresse, ingéniosité), s’exerçant dans des limites définies et sans aucun secours extérieur, de telle façon que le gagnant apparaisse comme le meilleur dans une certaine catégorie d’exploits. Telle est la règle des épreuves sportives et la raison d’être de leurs multiples subdivisions, qu’elles opposent deux individus ou deux équipes (polo, tennis, football, boxe, escrime), ou qu’elles soient disputées entre un nombre indéterminé de concurrents (courses de toute espèce, concours de tir, golf, athlétisme). A la même classe appartiennent encore les jeux où les adversaires disposent au départ d’éléments exactement de même valeur et de même nombre. Le jeu de dames, les échecs, le billard en offrent des exemples parfaits. La recherche de l’égalité des chances au départ est si manifestement le principe essentiel de la rivalité qu’on la rétablit par un handicap entre des joueurs de classe différente, c’est-à-dire qu’à l’intérieur de l’égalité des chances d’abord établie, on ménage une inégalité seconde, proportionnelle à la force relative supposée des participants. Il est significatif qu’un tel usage existe aussi bien pour l’agôn de caractère musculaire (les rencontres sportives) que pour l’agôn du type le plus cérébral (les parties d’échecs, par exemple, où l’on fait avantage au joueur le plus faible d’un pion, d’un cavalier, d’une tour).

Si soigneusement qu’on essaie de la ménager, une égalité absolue ne semble pourtant pas entièrement réalisable. Quelquefois, comme aux dames ou aux échecs, le fait de jouer le premier procure un avantage, car cette priorité permet au joueur favorisé d’occuper des positions-clés ou d’imposer sa stratégie. A l’inverse, dans les jeux à enchères, qui déclare le dernier, profite des indications que lui fournissent les annonces de ses adversaires. De même, au croquet, sortir le dernier multiplie les ressources du joueur. Dans les rencontres sportives, l’exposition, le fait d’avoir le soleil de face ou de dos; le vent qui aide ou qui gêne l’un des deux camps; le fait, dans les courses disputées sur une piste fermée, de se trouver à l’intérieur ou à l’extérieur de la courbe, constituent le cas échéant autant d’atouts ou d’inconvénients dont l’influence n’est pas forcément négligeable. On annule ou on tempère ces inévitables déséquilibres par le tirage au sort de la situation initiale, ensuite par une stricte alternance de la position privilégiée.

Le ressort du jeu est pour chaque concurrent le désir de voir reconnue son excellence dans un domaine donné. C’est pourquoi la pratique de l’agôn suppose une attention soutenue, un entraînement approprié, des efforts assidus et la volonté de vaincre. Elle implique discipline et persévérance. Elle laisse le champion à ses seules ressources, l’invite à en tirer le meilleur parti possible, l’oblige enfin à s’en servir loyalement et dans les limites fixées, qui, égales pour tous, aboutissent en revanche à rendre indiscutable la supériorité du vainqueur. L’agôn se présente comme la forme pure du mérite personnel et sert à le manifester.

Hors du jeu ou à la limite du jeu, on retrouve l’esprit de l’agôn dans d’autres phénomènes culturels qui obéissent au même code : le duel, le tournoi, certains aspects constants et remarquables de la guerre dite courtoise.

En principe, il semblerait que les animaux dussent ignorer l’agôn, ne concevant ni limites, ni règles, et recherchant seulement dans un combat sans merci une brutale victoire. Il est clair que ni les courses de chevaux, ni les combats de coqs ne sauraient être invoqués : ce sont luttes où les hommes font s’affronter des bêtes dressées, suivant des normes qu’eux seuls ont fixées. Toutefois, à considérer certains faits, il semble que les animaux, déjà, ont le goût de s’opposer en des rencontres où, si la règle fait défaut, comme on doit s’y attendre, une limite du moins est implicitement convenue et spontanément respectée. C’est le cas, notamment, pour les jeunes chats, les jeunes chiens, les jeunes phoques et les oursons, qui prennent plaisir à se renverser en se gardant bien de se blesser.

Plus convaincante encore est l’habitude des bovidés qui, tête baissée, front à front, essaient de se faire reculer l’un l’autre. Les chevaux pratiquent le même genre de duel amical et en connaissent un autre : pour mesurer leur force, ils se dressent sur leurs pattes de derrière et se laissent tomber l’un sur l’autre avec une vigoureuse poussée oblique, de tout leur poids, afin de faire perdre l’équilibre à leur adversaire. De même, les observateurs ont signalé de nombreux jeux de poursuite, qui ont lieu après défi ou invitation. L’animal rejoint n’a rien à craindre de son vainqueur. Le cas le plus éloquent est sans doute celui des petits paons sauvages appelés « combattants ». Ils choisissent un champ de bataille « une place quelque peu élevée, dit Karl Groos [1], toujours humide et couverte de gazon ras, d’un diamètre d’un mètre et demi à deux mètres ». Des mâles s’y rassemblent quotidiennement. Le premier arrivé attend un adversaire et la lutte commence. Les champions tremblent et inclinent la tête à plusieurs reprises. Leurs plumes se hérissent. Ils se ruent l’un contre l’autre, le bec en avant, et frappent. Jamais il n’y a poursuite ou lutte en dehors de l’espace délimité pour le tournoi. C’est pourquoi, il me paraît légitime ici et pour les exemples précédents, d’évoquer le terme d’agôn : tant il est clair que le but des rencontres n’est pas pour chaque antagoniste de causer un dommage sérieux à son rival, mais de démontrer sa propre supériorité. Les hommes n’ajoutent que les raffinements de la règle.

Chez les enfants, dès que la personnalité s’affirme, et avant l’apparition des compétitions réglées, on constate la fréquence d’étranges défis, où les adversaires s’efforcent de prouver leur plus grande endurance. On les voit concourir à qui, le plus longtemps, fixera le soleil, résistera aux chatouillis, ne respirera pas, ne clignera pas des yeux. Parfois l’enjeu est plus grave, il s’agit de résister à la faim ou à la douleur, sous forme de fustigation, de pinçons, de piqûres, de brûlures. Alors, ces jeux d’ascétisme, comme on les a nommés, inaugurent des épreuves sévères. Ils anticipent sur les sévices et les brimades que doivent supporter les adolescents lors de l’initiation. On s’écarte d’autant de l’agôn, qui ne tarde pas à trouver ses formes parfaites, soit avec les jeux et sports de compétition proprement dits, soit avec les jeux et sports de prouesse (chasse, alpinisme, mots croisés, problèmes d’échecs), où les champions, sans s’affronter directement, ne cessent de participer à un immense concours diffus et incessant.

Alea. — C’est en latin le nom du jeu de dés. Je l’emprunte ici pour désigner tous jeux fondés, à l’exact opposé de l’agôn, sur une décision qui ne dépend pas du joueur, sur laquelle il ne saurait avoir la moindre prise, et où il s’agit par conséquent de gagner bien moins sur un adversaire que sur le destin. Pour mieux dire, le destin est le seul artisan de la victoire et celle-ci, quand il y a rivalité, signifie exclusivement que le vainqueur a été plus favorisé par le sort que le vaincu. Des exemples purs de cette catégorie de jeux sont fournis par les dés, la roulette, pile ou face, le baccara, la loterie. Ici, non seulement on ne cherche pas à éliminer l’injustice du hasard, mais c’est l’arbitraire pur de celui-ci qui constitue le ressort unique du jeu.

L’alea marque et révèle la faveur du destin. Le joueur y est entièrement passif, il n’y déploie pas ses qualités ou ses dispositions, les ressources de son adresse, de ses muscles, de son intelligence. Il ne fait qu’attendre, dans l’espoir et le tremblement, l’arrêt du sort. Il risque un enjeu. La justice — toujours recherchée, mais cette fois autrement, et qui tend à s’exercer là encore dans des conditions idéales — le récompense proportionnellement à son risque avec une rigoureuse exactitude. Toute l’application mise naguère à égaliser les chances des concurrents, est ici employée à équilibrer scrupuleusement le risque et le profit.

A l’inverse de l’agôn, l’alea nie le travail, la patience, l’habileté, la qualification; il élimine la valeur professionnelle, la régularité, l’entraînement. Il en abolit en un instant les résultats accumulés. Il est disgrâce totale ou faveur absolue. Il apporte au joueur heureux, infiniment plus que ne saurait lui procurer une vie de labeur, de discipline et de fatigue. Il apparaît comme une insolente et souveraine dérision du mérite. Il suppose de la part du joueur une attitude exactement opposée à celle dont il fait preuve dans l’agôn. Dans celui-ci, il ne compte que sur lui; dans l’alea, il compte sur tout, sur le plus léger indice, sur la moindre particularité extérieure qu’il tient aussitôt pour un signe ou un avertissement, sur chaque singularité qu’il aperçoit, — sur tout, excepté sur lui.

L’agôn est une revendication de la responsabilité personnelle, l’alea une démission de la volonté, un abandon au destin. Certains jeux comme les dominos, le jacquet, la plupart des jeux de cartes, combinent l’agôn et l’alea : le hasard préside à la composition des « mains » de chaque joueur et ceux-ci exploitent ensuite, de leur mieux et suivant leur force, le lot qu’un sort aveugle leur attribua. Dans un jeu comme le bridge, ce sont le savoir et le raisonnement qui constituent la défense propre du joueur et qui lui permettent de tirer le meilleur parti des cartes qu’il a reçues; dans un jeu du type du poker, ce sont plutôt des qualités de pénétration psychologique et de caractère.

En général, le rôle de l’argent est d’autant plus considérable que la part du hasard est plus grande et par conséquent la défense du joueur plus faible. La raison en apparaît clairement: l’alea n’a pas pour fonction de faire gagner de l’argent aux plus intelligents, mais tout au contraire d’abolir les supériorités naturelles ou acquises des individus, afin de mettre chacun sur un pied d’égalité absolue devant le verdict aveugle de la chance.

Comme le résultat de l’agôn est nécessairement incertain et doit se rapprocher paradoxalement de l’effet du hasard pur, étant donné que les chances des concurrents sont en principe les plus équilibrées possibles, il suit que toute rencontre qui possède les caractères d’une compétition réglée idéale peut faire l’objet de paris, c’est-à-dire d’aléas : ainsi les courses de chevaux ou de lévriers, les matches de football ou de la pelote basque, les combats de coqs. Il arrive même que le taux des enjeux varie sans cesse, durant la partie, selon les péripéties de l’agôn [2].

Les jeux de hasard apparaissent jeux humains par excellence. Les animaux connaissent les jeux de compétition, de simulacre et de vertige. K. Groos, notamment, apporte des exemples frappants pour chacune de ces catégories. En revanche, les animaux, trop engagés dans l’immédiat et trop esclaves de leurs impulsions, ne sauraient imaginer une puissance abstraite et insensible, au verdict de laquelle ils se soumettraient d’avance par jeu et sans réagir. Attendre passivement et délibérément la décision d’une fatalité, risquer sur elle un bien pour le multiplier proportionnellement aux chances de le perdre, est une attitude qui exige une possibilité de prévision, de représentation et de spéculation, dont seule est capable une réflexion objective et calculatrice. C’est peut-être dans la mesure où l’enfant reste proche de l’animal que les jeux de hasard n’ont pas pour lui l’importance qu’ils prennent pour l’adulte. Pour lui, jouer c’est agir. D’autre part, privé d’indépendance économique et sans argent qui lui appartienne, il ne trouve pas dans les jeux de hasard ce qui fait leur attrait principal. Ils sont impuissants à le faire frissonner. Certes, les billes sont pour lui une monnaie. Cependant pour les gagner, il compte sur son adresse plutôt que sur sa chance.

L’agôn et l’alea traduisent des attitudes opposées et en quelque sorte symétriques, mais ils obéissent tous deux à une même loi : la création artificielle entre les joueurs des conditions d’égalité pure que la réalité refuse aux hommes. Car rien dans la vie n’est clair, sinon précisément que tout y est trouble au départ, les chances comme les mérites. Le jeu, agôn ou alea, est donc une tentative pour substituer à la confusion normale de l’existence courante, des situations parfaites. Celles-ci sont telles que le rôle du mérite ou du hasard s’y montre net et indiscutable. Elles impliquent aussi que tous doivent jouir exactement des mêmes possibilités de prouver leur valeur ou, dans l’autre échelle, exactement des mêmes chances de recevoir une faveur. De l’une ou de l’autre façon, on s’évade du monde en le faisant autre. On peut aussi s’en évader en se faisant autre. C’est à quoi répond la mimicry.

Mimicry. — Tout jeu suppose l’acceptation temporaire, sinon d’une illusion (encore que ce dernier mot ne signifie pas autre chose qu’entrée en jeu : in-lusio), du moins d’un univers clos, conventionnel, et à certains égards, fictif. Le jeu peut consister, non pas à déployer une activité ou à subir un destin dans un milieu imaginaire, mais à devenir soi-même un personnage illusoire et à se conduire en conséquence. On se trouve alors en face d’une série variée de manifestations qui ont pour caractère commun de reposer sur le fait que le sujet joue à croire, à se faire croire ou à faire croire aux autres qu’il est un autre que lui-même. Il oublie, déguise, dépouille passagèrement sa personnalité pour en feindre une autre. Je choisis de désigner ces manifestations par le terme de mimicry, qui nomme en anglais le mimétisme, notamment des insectes, afin de souligner la nature fondamentale et élémentaire, quasi organique, de l’impulsion qui les suscite.

Le monde des insectes apparaît en face du monde humain comme la solution la plus divergente que fournisse la nature. Ce monde est opposé terme à terme à celui de l’homme, mais il est non moins élaboré, complexe et surprenant. Aussi me semble-t-il légitime de prendre ici en considération les phénomènes de mimétisme dont les insectes présentent les plus troublants exemples. En effet, à une conduite libre de l’homme, versatile, arbitraire, imparfaite et qui surtout aboutit à une œuvre extérieure, correspond chez l’animal, et plus particulièrement chez l’insecte, une modification organique, fixe, absolue qui marque l’espèce et qu’on voit infiniment et exactement reproduite de génération en génération chez des milliards d’individus : par exemple, les castes des fourmis et des termites en face de la lutte des classes, les dessins des ailes des papillons en face de l’histoire de la peinture. Pour peu qu’on admette cette hypothèse, sur la témérité de laquelle je ne nourris aucune illusion, l’inexplicable mimétisme des insectes fournit soudain une extraordinaire réplique au goût de l’homme de se déguiser, de se travestir, de porter un masque, de jouer un personnage. Seulement, cette fois, le masque, le travesti fait partie du corps, au lieu d’être un accessoire fabriqué. Mais, dans les deux cas, il sert exactement aux mêmes fins : changer l’apparence du porteur et faire peur aux autres [3].

Chez les vertébrés, la tendance à imiter se traduit d’abord par une contagion toute physique, quasi irrésistible, analogue à la contagion du bâillement, de la course, de la claudication, du sourire et surtout du mouvement. Hudson a cru pouvoir affirmer que spontanément un jeune animal « suit tout objet qui s’éloigne, fuit tout objet qui s’approche ». A ce point qu’un agneau sursaute et se sauve si sa mère se retourne et se dirige vers lui, sans la reconnaître, alors qu’il emboîte le pas à l’homme, au chien, au cheval qu’il voit s’éloigner. Contagion et imitation ne sont pas encore simulacre, mais elles le rendent possible et font naître l’idée, le goût de la mimique. Chez les oiseaux, cette tendance aboutit aux parades nuptiales, aux cérémonies et exhibitions vaniteuses auxquelles, suivant les cas, mâles ou femelles se livrent avec une rare application et un évident plaisir. Quant aux crabes oxyrhinques qui plantent sur leur carapace toute algue ou polype qu’ils peuvent saisir, leur aptitude au déguisement, quelle que soit l’explication qu’elle reçoive, ne laisse pas de place au doute.

Mimique et travesti sont ainsi les ressorts complémentaires de cette classe de jeux. Chez l’enfant, il s’agit d’abord d’imiter l’adulte. D’où le succès des panoplies et des jouets-miniatures qui reproduisent les outils, les engins, les armes, les machines dont se servent les grandes personnes. La fillette joue à la maman, à la cuisinière, à la blanchisseuse, à la repasseuse; le garçon feint d’être un soldat, un mousquetaire, un agent de police, un pirate, un cow-boy, un martien [4]. Il fait l’avion en étendant les bras et en faisant le bruit du moteur. Mais les conduites de mimicry débordent largement de l’enfance dans la vie adulte. Elles couvrent également tout divertissement auquel on se livre, masqué ou travesti, et qui consiste dans le fait même que le joueur est masqué ou travesti et dans ses conséquences. Enfin il est clair que la représentation théâtrale et l’interprétation dramatique entrent de droit dans ce groupe.

Le plaisir est d’être autre ou de se faire passer pour un autre. Mais, comme il s’agit d’un jeu, il n’est pas essentiellement question de tromper le spectateur. L’enfant qui joue au train peut bien refuser le baiser de son père en lui disant qu’on n’embrasse pas les locomotives, il ne cherche pas à lui faire croire qu’il est une vraie locomotive. Au Carnaval, le masque ne cherche pas à faire croire qu’il est un vrai marquis, un vrai toréador, un vrai Peau Rouge, il cherche à faire peur et à mettre à profit la licence ambiante, elle-même résultat du fait que le masque dissimule le personnage social et libère la personnalité véritable. L’acteur non plus ne cherche pas à faire croire qu’il est « pour de vrai » Lear ou Charles-Quint. Ce sont l’espion et le fugitif qui se déguisent pour tromper réellement, parce que, eux, ne jouent pas.

Activité, imagination, interprétation, la mimicry ne saurait guère avoir de rapport avec l’alea, qui impose au joueur l’immobilité et le frisson de l’attente, mais il n’est pas exclu qu’elle se compose avec l’agôn. Je ne pense pas aux concours de travestis où l’alliance est toute extérieure. Une complicité plus intime se laisse aisément déceler. Pour ceux qui n’y participent pas, tout agôn est un spectacle. Seulement c’est un spectacle qui, pour être valable, exclut le simulacre. Les grandes manifestations sportives n’en sont pas moins des occasions privilégiées de mimicry, pour peu qu’on se souvienne qu’ici le simulacre est transféré des acteurs aux spectateurs : ce ne sont pas les athlètes qui miment, mais bien les assistants. Déjà l’identification au champion, à elle seule, constitue une mimicry parente de celle qui fait que le lecteur se reconnaît dans le héros du roman, le spectateur dans le héros du film. Pour s’en convaincre, il n’est que de considérer la fonction parfaitement symétrique du champion et de la vedette sur laquelle j’aurai l’occasion de revenir de façon plus explicite. Les champions, triomphateurs de l’agôn, sont les vedettes des réunions sportives. Les vedettes, à l’inverse, sont les vainqueurs d’une compétition diffuse dont l’enjeu est la faveur populaire. Les uns et les autres reçoivent un courrier abondant, donnent des interviews à une presse avide, signent des autographes.

De fait, la course cycliste, le match de boxe ou de lutte, la partie de football, de tennis ou de polo constituent en soi des spectacles avec costumes, ouverture solennelle, liturgie appropriée, déroulement réglé. En un mot, ce sont des drames dont les différentes péripéties tiennent le public en haleine et aboutissent à un dénouement qui exalte les uns et déçoit les autres. La nature de ces spectacles demeure celle d’un agôn, mais ils apparaissent avec les caractères extérieurs d’une représentation. Les assistants ne se contentent pas d’encourager de la voix et du geste l’effort des athlètes de leur préférence, sinon à l’hippodrome celui des chevaux de leur choix. Une contagion physique les conduit à esquisser l’attitude des hommes ou des bêtes, pour les aider, à la manière dont on sait qu’un joueur de quilles incline son corps imperceptiblement dans la direction qu’il voudrait voir prendre à la lourde boule à la fin de son parcours. Dans ces conditions, outre le spectacle, prend naissance au sein du public, une compétition par mimicry, qui double l’agôn véritable du terrain ou de la piste.

A l’exception d’une seule, la mimicry présente toutes les caractéristiques du jeu : liberté, convention, suspension du réel, espace et temps délimités. Toutefois la soumission continue à des règles impératives et précises ne s’y laisse pas constater. On l’a vu : la dissimulation de la réalité, la simulation d’une réalité seconde en tiennent lieu. La mimicry est invention incessante. La règle du jeu est unique : elle consiste pour l’acteur à fasciner le spectateur, en évitant qu’une faute conduise celui-ci à refuser l’illusion; elle consiste pour le spectateur à se prêter à l’illusion sans récuser de prime abord le décor, le masque, l’artifice auquel on l’invite à ajouter foi, pour un temps donné, comme à un réel plus réel que le réel.

Ilinx. — Une dernière espèce de jeux rassemble ceux qui reposent sur la poursuite du vertige et qui consistent en une tentative de détruire pour un instant la stabilité de la perception et d’infliger à la conscience lucide une sorte de panique voluptueuse. Dans tous les cas, il s’agit d’accéder à une sorte de spasme, de transe ou d’étourdissement qui anéantit la réalité avec une souveraine brusquerie.

Le trouble que provoque un léger vertige est recherché pour lui-même depuis longtemps : je n’en citerai pour exemple que les exercices des derviches tourneurs et des voladores mexicains. Je les choisis à dessin, car les premiers se rattachent, pour la technique employée, à certains jeux enfantins, tandis que les seconds évoquent plutôt les ressources raffinées de l’acrobatie et de la haute voltige : ils touchent ainsi aux deux pôles des jeux de vertige. Les derviches recherchent l’extase en tournant sur eux-mêmes, selon un mouvement qu’accélèrent des battements de tambour toujours plus précipités. La panique et l’hypnose de la conscience est atteinte par le paroxysme d’une rotation frénétique contagieuse et partagée [5]. Au Mexique, les voladores — Huastèques ou Totonaques — se hissent au sommet d’un mât haut de vingt à trente mètres. De fausses ailes pendues à leurs poignets les déguisent en aigles. Ils s’attachent par la taille à l’extrémité d’une corde. Celle-ci passe ensuite entre leurs orteils de façon qu’ils puissent effectuer la descente entière la tête en bas et les bras écartés. Avant de parvenir au sol, ils font plusieurs tours complets, treize selon Torquemada, décrivant une spirale qui va s’élargissent. La cérémonie, qui comprend plusieurs vols et commence à midi, est volontiers interprétée comme une danse du soleil couchant, qu’accompagnent des oiseaux, morts divinisés. La fréquence des accidents a conduit les autorités mexicaines à interdire ce dangereux exercice [6].

Il est du reste assez peu nécessaire d’invoquer ces exemples rares et prestigieux. Chaque enfant connaît aussi bien, en tournant rapidement sur lui-même, le moyen d’accéder à un état centrifuge de fuite et d’échappée, où le corps ne retrouve qu’avec peine son assiette et la perception sa netteté. Il n’y a pas de doute que l’enfant ne le fasse par jeu et qu’il ne s’y complaise. Tel est le jeu de toton, où il pivote sur un talon le plus vite qu’il peut. D’une manière analogue, dans le jeu haïtien du maïs d’or, deux enfants se tiennent par la main, face à face, les bras tendus. Le corps raidi et incliné en arrière, les pieds joints et affrontés, ils tournent à perdre haleine pour le plaisir de tituber après l’arrêt. Crier à tue-tête, dévaler une pente, le toboggan, le manège, pourvu qu’il tourne assez vite, la balançoire, si elle s’élève assez haut, procurent des sensations analogues.

Des traitements physiques variés les provoquent : la voltige, la chute ou la projection dans l’espace, la rotation rapide, la glissade, la vitesse, l’accélération d’un mouvement rectiligne ou sa combinaison avec un mouvement giratoire. Mais il existe aussi un vertige d’ordre moral, un emportement qui saisit soudain l’individu. Ce vertige s’apparie volontiers avec le goût normalement réprimé du désordre et de la destruction. Il traduit des formes frustes et brutales de l’affirmation de la personnalité. Chez les enfants, on le constate notamment aux jeux de la main chaude, de pigeon-vole, de saute-mouton qui, tout à coup, se précipitent et tournent à la simple mêlée. Chez les adultes, rien de plus révélateur en ce domaine que l’étrange excitation qu’ils continuent à éprouver en fauchant d’une badine les hautes fleurs d’une prairie ou en faisant tomber en avalanche la neige d’un toit, ou encore que l’ivresse qu’ils apprennent à connaître dans les baraques foraines, par exemple en fracassant à grand bruit des monceaux de vaisselle de rebut.

Pour couvrir les diverses variétés d’un tel transport qui est en même temps un désarroi, tantôt organique, tantôt psychique, je propose le terme ilinx, nom grec de tourbillon d’eau, d’où dérive précisément, dans la même langue, le nom du vertige (ilingos).

Ce plaisir, lui non plus, n’est pas le privilège de l’homme. Il convient d’abord d’évoquer le tournis de certains mammifères, en particulier des moutons. Même s’il s’agit là d’une manifestation pathologique, elle est trop significative pour être passée sous silence. Au reste, les exemples dont le caractère de jeu ne fait aucun doute ne manquent pas. Les chiens tournent sur eux-mêmes pour attraper leur queue, jusqu’à ce qu’ils tombent. D’autres fois, ils sont pris d’une fièvre de courir qui ne les abandonne qu’épuisés. Les antilopes, les gazelles, les chevaux sauvages sont fréquemment saisis d’une panique qui ne correspond à aucun danger réel, ni même à la moindre apparence de péril, et qui traduit plutôt l’effet d’une impérieuse contagion et d’une complaisance immédiate à y céder [7]. Les rats d’eau se divertissent à rouler sur eux-mêmes, comme s’ils étaient entraînés par les remous du courant. Le cas des chamois est plus remarquable encore. Selon Karl Groos, ils montent sur les névés, et chacun prenant de l’élan, se laisse glisser à son tour le long d’une pente abrupte, pendant que les autres le regardent faire.

Le gibbon choisit une branche flexible, la courbe de son poids jusqu’à ce qu’elle se détende et le projette dans les airs. Il se rattrape comme il peut et recommence sans fin cet exercice inutile et inexplicable autrement que par sa séduction intime. Mais les oiseaux surtout sont amateurs de jeux de vertige. Ils se laissent choir, comme une pierre, d’une grande hauteur, et n’ouvrent leurs ailes qu’à quelques mètres du sol, donnant l’impression qu’ils vont s’y écraser. Puis ils remontent et de nouveau se laissent tomber. A la saison des amours, ils utilisent ce vol de prouesse pour séduire la femelle. Le faucon nocturne d’Amérique, décrit par Audubon, est un amateur virtuose de cette impressionnante acrobatie [8].

Les hommes, après le toton, le maïs d’or, la glissade, le manège et l’escarpolette de leur enfance, disposent d’abord des effets de l’ivresse et de nombreuses danses, depuis le tourbillon mondain, mais insidieux, de la valse, jusqu’à maintes gesticulations forcenées, trépidantes, convulsives. Ils tirent un plaisir du même ordre de la griserie provoquée par une extrême vitesse, telle qu’elle est ressentie, par exemple, en skis, à motocyclette ou dans une voiture découverte. Pour donner à cette sorte de sensations l’intensité et la brutalité capables d’étourdir les organismes adultes, on a dû inventer des machineries puissantes. Il ne faut donc pas s’étonner qu’on ait dû souvent attendre l’âge industriel pour voir le vertige devenir véritablement une catégorie du jeu. Il est désormais dispensé à une multitude avide par mille appareils implacables, installés sur les champs de foire et dans les parcs d’attractions.

Ces engins dépasseraient évidemment leur but, s’il ne s’agissait que d’affoler les organes de l’oreille interne, dont dépend le sens de l’équilibre. Mais c’est tout le corps qui se trouve soumis à des traitements tels que chacun les redouterait, s’il ne voyait pas les autres se bousculer pour les subir. De fait, il vaut la peine d’observer la sortie de ces machines à vertige. Elles rendent des êtres blêmes, chancelants, à la limite de la nausée. Ils viennent de pousser des hurlements d’effroi, ils ont eu le souffle coupé et ont ressenti l’affreuse impression, qu’à l’intérieur d’eux-mêmes, jusqu’à leurs organes avaient peur et se faisaient petits comme pour échapper à un horrible assaut. Pourtant la plupart, avant même de s’être rassérénés, se hâtent déjà au guichet pour acheter le droit d’éprouver encore une fois le même supplice, dont ils attendent une jouissance.

Il faut dire jouissance, car on hésite à nommer distraction un pareil transport, qui s’apparente plus au spasme qu’au divertissement. Il importe d’autre part de remarquer que la violence du choc ressenti est telle que les propriétaires des appareils s’efforcent, dans les cas extrêmes, d’appâter les naïfs par la gratuité de l’attraction. Ils annoncent mensongèrement que « cette fois encore », elle ne coûte rien, alors qu’il en est ainsi systématiquement. En revanche, on fait payer aux spectateurs leur privilège de considérer tranquillement du haut d’une galerie les affres des victimes consentantes ou surprises, exposées à des forces redoutables ou à d’étranges caprices.

Il serait téméraire de tirer des conclusions trop précises au sujet de cette curieuse et cruelle répartition des rôles. Celle-ci n’est pas caractéristique d’une sorte de jeux : elle se retrouve dans la boxe, le catch et dans les combats de gladiateurs. L’essentiel ici réside dans la poursuite de ce désarroi spécifique, de cette panique momentanée que définit le terme de vertige et des indubitables caractères de jeu qui s’y trouvent associés : liberté d’accepter ou de refuser l’épreuve, limites strictes et immuables, séparation d’avec le reste de la réalité. Que l’épreuve donne en outre matière à spectacle ne diminue pas, mais renforce sa nature de jeu.

b) De la turbulence à la règle.

Les règles sont inséparables du jeu sitôt que celui-ci acquiert ce que j’appellerai une existence institutionnelle. A partir de ce moment, elles font partie de sa nature. Ce sont elles qui le transforment en instrument de culture fécond et décisif. Mais il reste qu’à la source du jeu réside une liberté première, besoin de détente et tout ensemble distraction et fantaisie. Cette liberté en est le moteur indispensable et elle demeure à l’origine de ses formes les plus complexes et les plus strictement organisées. Pareille puissance primaire d’improvisation et d’allégresse, que je nomme paidia, se conjugue avec le goût de la difficulté gratuite, que je propose d’appeler ludus, pour aboutir aux différents jeux auxquels une vertu civilisatrice peut être attribuée sans exagération. Ils illustrent, en effet, les valeurs morales et intellectuelles d’une culture. Ils contribuent en outre à les préciser et à les développer.

J’ai choisi le terme de paidia parce qu’il a pour racine le nom de l’enfant et accessoirement par souci de ne pas déconcerter inutilement le lecteur en recourant à un terme emprunté à une langue des antipodes. Mais le sanscrit kredati et le chinois wan paraissent à la fois plus riches et plus révélateurs, par la variété et la nature de leurs significations annexes. Il est vrai qu’ils présentent aussi les inconvénients d’une trop grande richesse, entre autres un certain danger de confusion. Kredati désigne le jeu des adultes, des enfants et des animaux. Il s’applique plus spécialement à la gambade, c’est-à-dire aux mouvements brusques et capricieux provoqués par une surabondance de gaieté ou de vitalité. Il s’emploie également pour les relations érotiques illicites, pour le va-et-vient des vagues et pour toute chose qui ondule au gré du vent. Le mot wan est plus explicite encore, tant par ce qu’il nomme que par ce qu’il écarte, c’est-à-dire les jeux d’adresse, de compétition, de simulacre et de hasard. En revanche, il manifeste de nombreux développements de sens sur lesquels j’aurai l’occasion de revenir.

A la lumière de ces rapprochements et de ces exclusives sémantiques, quelles peuvent être l’extension et la signification du terme de paidia ? Je le définirai, quant à moi, comme le vocable qui embrasse les manifestations spontanées de l’instinct de jeu : le chat empêtré dans une pelote de laine, le chien qui s’ébroue, le nourrisson qui rit à son hochet, représentent les premiers exemples identifiables de cette sorte d’activité. Elle intervient dans toute exubérance heureuse que traduit une agitation immédiate et désordonnée, une récréation primesautière et détendue, volontiers excessive, dont le caractère impromptu et déréglé demeure l’essentiel, sinon l’unique raison d’être. De la galipette au gribouillis, de la chamaille au tintamarre, il ne manque pas d’illustrations parfaitement claires de semblables prurits de mouvements, de couleurs ou de bruits.

Ce besoin élémentaire d’agitation et de vacarme, apparaît d’abord comme impulsion de toucher à tout, de saisir, de goûter, de flairer, puis de laisser tomber tout objet accessible. Il devient volontiers goût de détruire ou de briser. Il explique le plaisir de couper sans fin du papier avec des ciseaux, de mettre de l’étoffe en charpie, de faire s’écrouler un assemblage, de traverser une file, d’apporter le désordre dans le jeu ou l’occupation des autres. Bientôt vient l’envie de mystifier ou de défier, en tirant la langue, en faisant des grimaces, en faisant semblant de toucher ou de jeter l’objet interdit. Il s’agit pour l’enfant de s’affirmer, de se sentir cause, de forcer les autres à lui prêter attention. De cette manière, K. Groos rapporte le cas d’un singe qui prenait plaisir à tirer la queue d’un chien qui cohabitait avec lui, chaque fois que celui-ci faisait mine de s’endormir. La joie primitive de détruire et de renverser a été notamment observée chez un singe capucin, par la sœur de C.J. Romanes, avec une précision de détails des plus significatives [9].

L’enfant ne s’en tient pas là. Il aime à jouer avec sa propre douleur, par exemple en agaçant de sa langue une dent malade. Il aime aussi qu’on lui fasse peur. Il recherche ainsi tantôt un mal physique, mais limité, gouverné, dont il est cause, tantôt une angoisse psychique, mais sollicitée par lui et qu’il fait cesser à son commandement. Ici et là sont déjà reconnaissables les aspects fondamentaux du jeu : activité volontaire, convenue, séparée et gouvernée.

Bientôt naît le goût d’inventer des règles et de s’y plier obstinément, quoi qu’il en coûte : l’enfant tient alors avec lui-même ou avec ses camarades toutes sortes de paris, qui sont, comme on l’a vu, les formes élémentaires de l’agôn, il marche à cloche-pieds, à reculons, en fermant les yeux, joue à qui, le plus longtemps, regardera le soleil, supportera une douleur ou demeurera dans une position pénible.

En général, les premières manifestations de la paidia n’ont pas de nom et ne sauraient en avoir, précisément parce qu’elles demeurent en deçà de toute stabilité, de tout signe distinctif, de toute existence nettement différenciée, qui permettrait au vocabulaire de consacrer leur autonomie par une dénomination spécifique. Mais aussitôt qu’apparaissent les conventions, les techniques, les ustensiles, apparaissent avec eux les premiers jeux déterminés : saute-mouton, cache-cache, le cerf-volant, le toton, la glissade, colin-maillard, la poupée. Ici, commencent à bifurquer les voies contradictoires de l’agôn, de l’alea, de la mimicry, de l’ilinx. Ici, intervient également le plaisir qu’on éprouve à résoudre une difficulté créée à dessein, arbitrairement définie, telle, enfin, que le fait d’en venir à bout n’apporte aucun autre avantage que le contentement intime de l’avoir résolue.

Ce ressort, qui est proprement le ludus, se laisse lui aussi déceler dans les différentes catégories de jeux, sauf dans ceux qui reposent intégralement sur une pure décision du sort. Il apparaît comme le complément et comme l’éducation de la paidia, qu’il discipline et qu’il enrichit. Il fournit l’occasion d’un entraînement et aboutit normalement à la conquête d’une habileté déterminée, à l’acquisition d’une maîtrise particulière, dans le maniement de tel ou tel appareil ou dans l’aptitude à découvrir une réponse satisfaisante à des problèmes d’ordre strictement conventionnel.

La différence avec l’agôn est que, dans le ludus, la tension et le talent du joueur s’exercent en dehors de tout sentiment explicite d’émulation ou de rivalité : on lutte contre l’obstacle et non contre un ou plusieurs concurrents. Sur le plan de l’habileté manuelle, on peut citer les jeux du genre du bilboquet, du diabolo ou du yoyo. Ces instruments simples utilisent volontiers les lois naturelles élémentaires; par exemple, la pesanteur et la rotation, dans le cas du yoyo, où il s’agit de transformer un mouvement rectiligne alternatif, en mouvement circulaire continu. Le cerf-volant repose à l’inverse sur l’exploitation d’une situation atmosphérique concrète. Grâce à lui, le joueur effectue à distance une sorte d’auscultation du ciel. Il projette sa présence au-delà des limites de son corps. De même, le jeu de colin-maillard offre l’occasion d’éprouver les ressources de la perception en se passant de la vue [10]. On aperçoit aisément que les possibilités du ludus sont quasi infinies.

Des appareils comme le solitaire ou la baguenaude appartiennent déjà, au sein de la même espèce, à un autre groupe de jeux : ils font un constant appel à l’esprit de calcul et de combinaison. Enfin les mots croisés, les récréations mathématiques, les anagrammes, vers olorimes et logogriphes de diverses sortes, la lecture active de romans policiers (j’entends en essayant d’identifier le coupable), les problèmes d’échecs ou de bridge, constituent, sans instruments, autant de variétés de la forme la plus répandue et la plus pure du ludus.

On constate toujours une situation de départ susceptible de se répéter indéfiniment, mais sur la base de laquelle des combinaisons toujours nouvelles peuvent se produire. Elles suscitent ainsi chez le joueur une émulation avec lui-même et elles lui permettent de constater les étapes d’un progrès dont il s’enorgueillit avec complaisance vis-à-vis de ceux qui partagent son goût. Le rapport du ludus avec l’agôn est manifeste. D’ailleurs, comme dans le cas des problèmes d’échecs ou de bridge, il peut arriver que ce soit le même jeu qui apparaisse tantôt comme agôn et tantôt comme ludus.

La combinaison de ludus et d’alea n’est pas moins fréquente : elle est notamment reconnaissable dans celles des « réussites », où l’ingéniosité des manœuvres influe tant soit peu sur le résultat, et dans les appareils à sous, où le joueur peut, dans une faible mesure, calculer l’impulsion donnée à la bille qui marque les points et en diriger le parcours. Il n’empêche que, dans ces deux exemples, le hasard décide pour l’essentiel. Cependant, le fait que le joueur n’est pas complètement désarmé et qu’il sait pouvoir compter, fût-ce pour une part minime, sur son adresse ou sur son talent, suffit ici à composer la nature du ludus avec celle de l’alea [11].

De même le ludus se compose volontiers avec la mimicry. Dans le cas le plus simple, il donne les jeux de constructions qui sont toujours jeux d’illusion, qu’il s’agisse des animaux fabriqués avec des tiges de mil par les enfants Dogons; des grues ou des automobiles construites en articulant les lames d’acier perforées et les poulies de quelque meccano; ou des modèles-réduits d’avion ou de bateau que les adultes ne dédaignent pas de bâtir méticuleusement. Mais c’est la représentation théâtrale qui, fournissant la conjonction essentielle, discipline la mimicry jusqu’à en faire un art riche de mille conventions diverses, de techniques raffinées, de ressources subtiles et complexes. Par cette heureuse complicité, le jeu montre en plein sa fécondité culturelle.

Au contraire, de la même façon qu’il ne saurait y avoir d’alliance entre la paidia qui est tumulte et exubérance, et l’alea qui est attente passive de la décision du sort, frisson immobile et muet, il ne saurait y en avoir davantage entre le ludus, qui est calcul et combinaison, et l’ilinx, qui est emportement pur. Le goût de la difficulté vaincue ne peut intervenir ici que pour combattre le vertige et l’empêcher de devenir désarroi ou panique. Il est alors école de maîtrise de soi, effort difficile pour conserver le sang-froid ou l’équilibre. Loin de se composer avec l’ilinx, il procure comme dans l’alpinisme et la haute voltige, la discipline propre à en neutraliser les dangereux effets.

***

Réduit à lui-même, le ludus, semble-t-il, demeure incomplet, sorte de pis-aller destiné à tromper l’ennui. Beaucoup ne s’y résignent qu’en attendant mieux, jusqu’à l’arrivée de partenaires qui leur permettent d’échanger ce plaisir sans écho pour un jeu disputé. Cependant, même dans le cas des jeux d’adresse ou de combinaison (réussites, puzzles, mots croisés), qui excluent l’intervention d’autrui ou qui la rendent indésirable, le ludus n’entretient pas moins chez le joueur l’espoir de réussir au prochain essai là où il vient d’échouer ou celui d’obtenir un nombre de points plus élevé que celui qu’il vient d’atteindre. De cette manière, l’influence de l’agôn se manifeste à nouveau.

En fait, elle colore l’atmosphère générale du plaisir pris à vaincre une difficulté arbitraire. En effet, si chacun de ces jeux est pratiqué par un solitaire et ne donne lieu en principe à aucune compétition, il est aisé à tout moment d’en faire un concours, doté ou non de prix, que les journaux, à l’occasion, ne se font pas faute d’organiser. Ce n’est pas, non plus, par hasard si les appareils à sous se trouvent dans les cafés, c’est-à-dire dans les endroits où l’usager peut grouper autour de lui un embryon de public.

Il est d’ailleurs un caractère du ludus qui s’explique, à mon avis, par la hantise de l’agôn qui ne cesse de peser sur lui : c’est qu’il est éminemment dépendant de la mode. Le yoyo, le bilboquet, le diabolo, la baguenaude sont apparus et disparus comme par magie. Ils ont bénéficié d’un engouement qui n’a pas laissé de traces et qu’un autre est venu bientôt remplacer. Pour être plus stable, la vogue des divertissements de nature intellectuelle n’est pas moins délimitée par le temps : le rébus, l’acrostiche, la charade ont eu leur heure. Il est probable que les mots croisés et le roman policier subiront le même sort. Un tel phénomène resterait énigmatique si le ludus constituait une distraction aussi individuelle qu’il paraît. En réalité, il baigne dans une ambiance de concours. Il ne se maintient que dans la mesure où la ferveur de quelques passionnés le transforme en un agôn virtuel. Quand celle-ci lui manque, il est impuissant à subsister par lui-même. En effet, il est in- suffisamment entretenu par l’esprit de compétition organisée, qui pourtant ne lui est pas essentiel; et il ne fournit la matière d’aucun spectacle capable d’attirer les foules. Il demeure flottant et diffus ou il risque de tourner à l’idée fixe pour le maniaque isolé qui s’y consacre absolument et qui, pour s’y adonner, néglige de plus en plus ses rapports avec autrui.

La civilisation industrielle a fait naître une forme particulière de ludus : le hobby, activité seconde, gratuite, entreprise et continuée pour le plaisir : collection, art d’agrément, joies du bricolage ou de la petite invention, en un mot toute occupation qui apparaît en premier lieu comme compensatrice de la mutilation de la personnalité entraînée par le travail à la chaîne, de nature automatique et parcellaire. On a constaté que le hobby prenait volontiers la forme de la construction par l’ouvrier, redevenu artisan, de modèles réduits, mais complets, des machines à la fabrication desquelles il est condamné à ne coopérer que par un même geste toujours répété, qui ne demande de sa part ni adresse ni intelligence. La revanche sur la réalité est ici évidente : elle est d’ailleurs positive et féconde. Elle répond à l’une des fonctions les plus hautes de l’instinct du jeu. Il n’est pas étonnant que la civilisation technicienne contribue à la développer, même à titre de contrepoids à ses aspects les plus rébarbatifs. Le hobby est à l’image des rares qualités qui en rendent possible le développement.

D’une façon générale, le ludus propose au désir primitif de s’ébattre et de se divertir des obstacles arbitraires perpétuellement renouvelés; il invente mille occasions et mille structures où trouvent à se satisfaire à la fois le désir de détente et le besoin dont l’homme ne semble pas pouvoir s’affranchir, d’utiliser en pure perte le savoir, l’application, l’adresse, l’intelligence dont il dispose, sans compter la maîtrise de soi, la capacité de résister à la souffrance, à la fatigue, à la panique ou à l’ivresse.

A ce titre, ce que j’appelle ludus représente dans le jeu l’élément dont la portée et la fécondité culturelles apparaissent comme les plus saisissantes. Il ne traduit pas une attitude psychologique aussi tranchée que l’agôn, l’alea, la mimicry ou l’ilinx, mais en disciplinant la paidia, il travaille indistinctement à donner aux catégories fondamentales du jeu leur pureté et leur excellence.

***

Le ludus n’est d’ailleurs pas la seule métamorphose concevable de la paidia. Une civilisation comme celle de la Chine classique inventa pour elle une destinée différente. Toute de sagesse et de circonspection, la culture chinoise est moins tournée vers l’innovation de parti-pris. Le besoin de progrès et l’esprit d’entreprise lui apparaissent volontiers comme une sorte de démangeaison sans fertilité décisive. Dans ces conditions, elle oriente naturellement la turbulence, le surcroît d’énergie de la paidia dans une direction mieux accordée à ses valeurs suprêmes. C’est ici le lieu de revenir au terme wan. Selon certains, il désignerait étymologiquement l’action de caresser indéfiniment un morceau de jade pour le polir, pour éprouver sa douceur ou pour accompagner une rêverie. Peut-être est-ce à cause de cette origine qu’il met en lumière un autre destin de la paidia. La réserve d’agitation libre qui la définit au départ semble en ce cas dérivée, non pas vers la prouesse, le calcul, la difficulté vaincue, mais vers le calme, la patience, le songe vain. Le caractère wan désigne essentiellement en effet toutes sortes d’occupations semi-machinales qui laissent l’esprit distrait et vagabond, certains jeux complexes qui l’apparentent au ludus, et en même temps la méditation nonchalante, la contemplation paresseuse.

Le tumulte, le vacarme sont désignés par l’expression jeou-nao, littéralement « ardent-désordre ». Composé avec ce même terme nao, le caractère wan évoque toute conduite exubérante et joyeuse. Mais il doit être composé avec ce caractère. Avec caractère tchouang (feindre), il signifie « s’amuser à faire semblant de… ». On voit qu’il coïncide assez exactement avec les différentes manifestations possibles de la paidia, sans qu’employé seul, il puisse désigner un genre de jeux particulier. Il n’est utilisé ni pour la compétition, ni pour les dés, ni pour l’interprétation dramatique. Autant dire qu’il exclut les diverses catégories des jeux que j’ai nommés institutionnels.

Des termes plus spécialisés désignent ceux-ci. Le caractère hsi correspond aux jeux de déguisement ou de simulacre : il couvre le domaine du théâtre et des arts du spectacle. Le caractère choua renvoie aux jeux d’adresse et d’habileté : mais il s’emploie aussi pour les joutes de plaisanteries et de quolibets, pour l’escrime, pour les exercices de perfectionnement dans un art difficile. Le caractère teou désigne la lutte proprement dite : les combats de coq, le duel. On l’emploie cependant pour les jeux de cartes. Enfin, le caractère tou, qui ne saurait en aucun cas s’appliquer à un jeu d’enfant, désigne les jeux de hasard, les risques, les paris, les ordalies. Il nomme aussi le blasphème, car tenter la chance est considéré comme un pari sacrilège contre la destinée [12].

Le vaste domaine sémantique du terme wan n’en apparaît que plus digne d’intérêt. Il inclut d’abord le jeu enfantin et toute variété de divertissement insouciant et frivole, que peuvent évoquer par exemple les verbes folâtrer, batifoler, badiner. Il est employé pour les pratiques sexuelles désinvoltes, anormales ou étranges. En même temps, il est utilisé pour les jeux qui demandent réflexion et qui interdisent la hâte, comme les échecs, le jeu de pions, le puzzle (Tai Kiao) et le jeu des neuf anneaux [13]. Il comprend aussi le plaisir d’apprécier la saveur d’un mets ou le bouquet d’un vin, le goût de collectionner des œuvres d’art, ou encore celui d’examiner, de manier avec volupté et même de façonner de menus bibelots, ce qui l’apparente à la catégorie occidentale du hobby, c’est-à-dire à la manie collectionneuse ou bricoleuse. Il évoque enfin la douceur paisible et reposante du clair de lune, le plaisir d’une partie de barque sur un lac limpide, la contemplation prolongée d’une cascade [14].

Ce dernier exemple montre déjà que le destin des cultures se lit également dans les jeux. Donner la préférence à l’agôn, à l’alea, à la mimicry ou à l’ilinx contribue à décider l’avenir d’une civilisation. De même, infléchir la réserve d’énergie disponible que représente la paidia vers l’invention ou vers la songerie, manifeste un choix, implicite sans doute, mais fondamental et d’indiscutable portée.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Revue CoÉvolution. No 13. Été 1983)

Approches de Roger Caillois par Dominique Autié éd. Privat, 1983.

A quelques mois près Roger Caillois aurait pu être un prestigieux parrain, français de surcroît, pour CoÉvolution. Mais il est mort en décembre 1978, alors que la première ébauche du projet de la revue commençait juste à apparaître sous mon stylo… Le pont que nous avons voulu lancer entre les formes de connaissances et d’expressions n’est-il pas en effet dans la droite ligne de l’œuvre et des recherches de l’auteur de L’homme et le sacré, Pierres réfléchies, Le mimétisme animal ou La dissymétrie, et de bien d’autres essais, recherches dominées par l’idée de « Sciences diagonales » l’affirmation d’analogies et de métaphores qui interpellent le scientifique ou le spécialiste « tout autant que le poète qui sommeille en chacun de nous » ?

Malgré l’excellente présentation qu’en a faite Marguerite Yourcenar lorsqu’elle prit sa succession l’Académie Française, l’œuvre de Caillois reste encore mal connue du grand public. Ce petit livre d’une lecture très aisée la présente selon une méthode (l’échiquier des interrogations et des hypothèses) inspirée de Caillois lui-même. Elle a en plus le mérite de faire partager non seulement une œuvre littéraire, mais la rencontre avec un homme dont l’itinéraire est « exemplaire de l’aventure scientifique et philosophique qui se joue à l’approche du XXIème siècle ».

G.B.

• Toutefois, avant de mettre en avant notre propre sélection, il nous semble indispensable de dire encore plus fermement quel état d’esprit doit présider à une telle lecture : nous nous trouvons confrontés, avec Roger Caillois, à un « édifice » qui offre sans doute moins de voies d’accès qu’il ne propose en fait de thèmes de réflexion. Combien d’amateurs de minéraux, de littérature fantastique ou d’histoire des religions m’ont dit leur parfaite ignorance des livres de Caillois concernant leur préoccupation favorite !

• Allaitée par les « sciences humaines » encore naissantes, harcelée par la confusion morale et idéologique de la guerre, aiguillonnée par les bonds spectaculaires de la science, la pensée de Caillois s’est fixée un cap, le rectifiant au besoin avec clairvoyance et probité, mais en donnant toujours le sentiment de se ménager une encablure d’avance sur le gros des régates. Non par sens indu de la prophétie, mais par une promptitude exceptionnelle dans les associations, les analogies ; les rapprochements qu’il établit entre les observations ou les évidences apparemment les plus éloignées.

• Mais n’oublions pas que nous sommes en train d’ouvrir un livre de sociologie, en 1938 :

« Au lieu de les éclairer l’une par l’autre, on a fait de l’histoire littéraire, de la mythographie, de la psychologie normale ou pathologique, etc., autant de provinces autonomes où l’on émiette arbitrairement l’unité de la vie de l’esprit et dont on confronte rarement les données, sinon pour le vain plaisir d’en tirer quelques identifications grossières et futiles, d’ordre si général qu’il devient difficile même de les nier. On sait assimiler couramment l’une à l’autre les pensées mythique, poétique, enfantine et morbide. Quelques déclarations de mystiques, quelques vues de poètes, quelques formules de MM. Lévy-Bruhl, Piaget ou Freud font l’affaire dans les meilleurs cas. »

[1] K. Groos : Les Jeux des Animaux, tract, franç., Paris, 1902, pp. 150-151.

[2] Par exemple, aux Iles Baléares pour la pelote, en Colombie et aux Antilles pour les combats de coqs. Il va de soi qu’il ne convient pas de tenir compte des prix en espèces que peuvent toucher jockeys ou propriétaires, coureurs, boxeurs, joueurs de football, ou tels athlètes qu’on voudra. Ces prix, si considérables qu’on les suppose, ne rentrent pas dans la catégorie de l’alea. Ils récompensent une victoire ardemment disputée. Cette récompense, qui va au mérite, n’a rien à voir avec la faveur du sort, résultat de la chance qui demeure le monopole incertain des parieurs. Elle en est même le contraire.

[3] On trouvera des exemples de mimiques terrifiantes des insectes (attitude spectrale de la mante, transe du Smerinthus oceltata) ou de morphologies dissimulantes dans mon étude intitulée « Mimétisme et psychasthénie légendaire », Le Mythe et l’Homme, Paris, 1938, pp. 101-143. Cette étude traite malheureusement du problème dans une perspective qui m’apparaît aujourd’hui des plus fantaisistes. Je ne ferai plus, en effet, du mimétisme, un trouble de la perception de l’espace et une tendance à retourner à l’inanimé, mais, comme je le propose ici, l’équivalent chez l’insecte, des jeux, de simulacre chez l’homme. Les exemples utilisés gardent, néanmoins, toute leur valeur.

[4] Comme on l’a justement remarqué, les panoplies des filles sont destinées à mimer des conduites proches, réalistes, domestiques, celles des garçons évoquent des activités lointaines, romanesques, inaccessibles ou même franchement irréelles.

[5] D. Depont et X. Coppolant : Les confréries religieuses musulmanes, Alger, 1887, pp. 156-159, 329-339.

[6] Description et photographies dans Helga Larsen, Notes on the volador and its associated ceremonies and superstitions, Ethnos vo. II, no 4, July 1937. pp. 179-192, et clans Guy stresser-Péan, « Les origines du volador et du comelagatoazte », Actes du XXVIIIIe Congrès International des Américanistes, Paris, 1947, pp. 327-334. Je reproduis dans le Dossier, p. 189 un fragment de la description procurée dans ce dernier travail.

[7] Karl Groos, op. cit., p. 208.

[8] Karl Groos, ibid., pp. 111, 116, 265-266.

[9] Observation citée par K. Groos, op, cit., pp. 88-89 et reproduite dans le Dossier p. 190.

[10] Kant en avait déjà fait la remarque. Voir Y. Hirn : Les Jeux d’Enfants, trad. franç., Paris, 1926, p. 63.

[11] Sur l’étonnant développement pris par les appareils à sous dans le monde moderne et sur les conduites fascinées ou obsessionnelles qu’ils provoquent, voir le Dossier p. 191.

[12] Le Chinois connaît en outre le terme yeou qui désigne les flâneries et les jeux de l’espace, en particulier le cerf-volant, et d’autre part les grandes randonnées de l’âme, les voyages mystiques des schamans, l’errance des fantômes et des damnés.

[13] Jeu analogue à la baguenaude : neuf anneaux forment une chaîne, ils sont engagés les uns dans les autres et traversés par une tringle attachée à un support. Le jeu consiste à les dégager. Avec de l’expérience, on y réussit, sans faire grande attention à une manipulation pourtant délicate et compliquée, toujours longue et où la moindre erreur oblige à tout reprendre.

[14] D’après les renseignements fournis par Duyvendak à Huizinga (Homo ludens, trad. franç., p. 64) une étude du Dr. Chou Ling, de précieuses indications de M. André d’Hormon et le Chinese-English Dictionary, de Herbert A. Giles, 2e édit., Londres, 1912, pp. 510-511 (hsi), 1250 (choua), 1453 (teou), 1452 (wan), 1487-1488 (tou), 1662-1663 (yeou).