Récemment, plusieurs lecteurs m’ont contacté pour me faire part de leurs demandes. L’une d’entre elles consistait à discuter de la politique d’atténuation du changement climatique en termes moins techniques, afin de la rendre plus accessible aux non-spécialistes. La deuxième demande visait à élargir ma discussion sur la faisabilité pratique d’une accélération de la décarbonation de l’économie mondiale, en mettant l’accent sur les opportunités.

Avec cette nouvelle série intitulée « Comprendre la décarbonation », j’espère répondre à ces deux demandes. Cette série sera axée sur l’aspect éducatif, et j’endosserai le rôle de professeur, ce qui m’est plutôt familier !

Attention : comme je l’ai dit à mes étudiants au fil des décennies, vous pouvez vous attendre à ce que je vous demande de faire votre part, c’est-à-dire de lire ce qui vous est proposé, de poser des questions et de lire plus que ce qui figure dans le programme ! Il n’y aura ni appel ni quiz, mais il pourrait y avoir occasionnellement des devoirs facultatifs.

Pour commencer, l’article d’aujourd’hui établit une terminologie et un contexte de base. Si quelque chose n’est pas clair ou si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à les poser. Je pense que cette nouvelle série durera un certain temps, car le sujet est à la fois fascinant et incroyablement complexe.

Commençons par une vue d’ensemble.

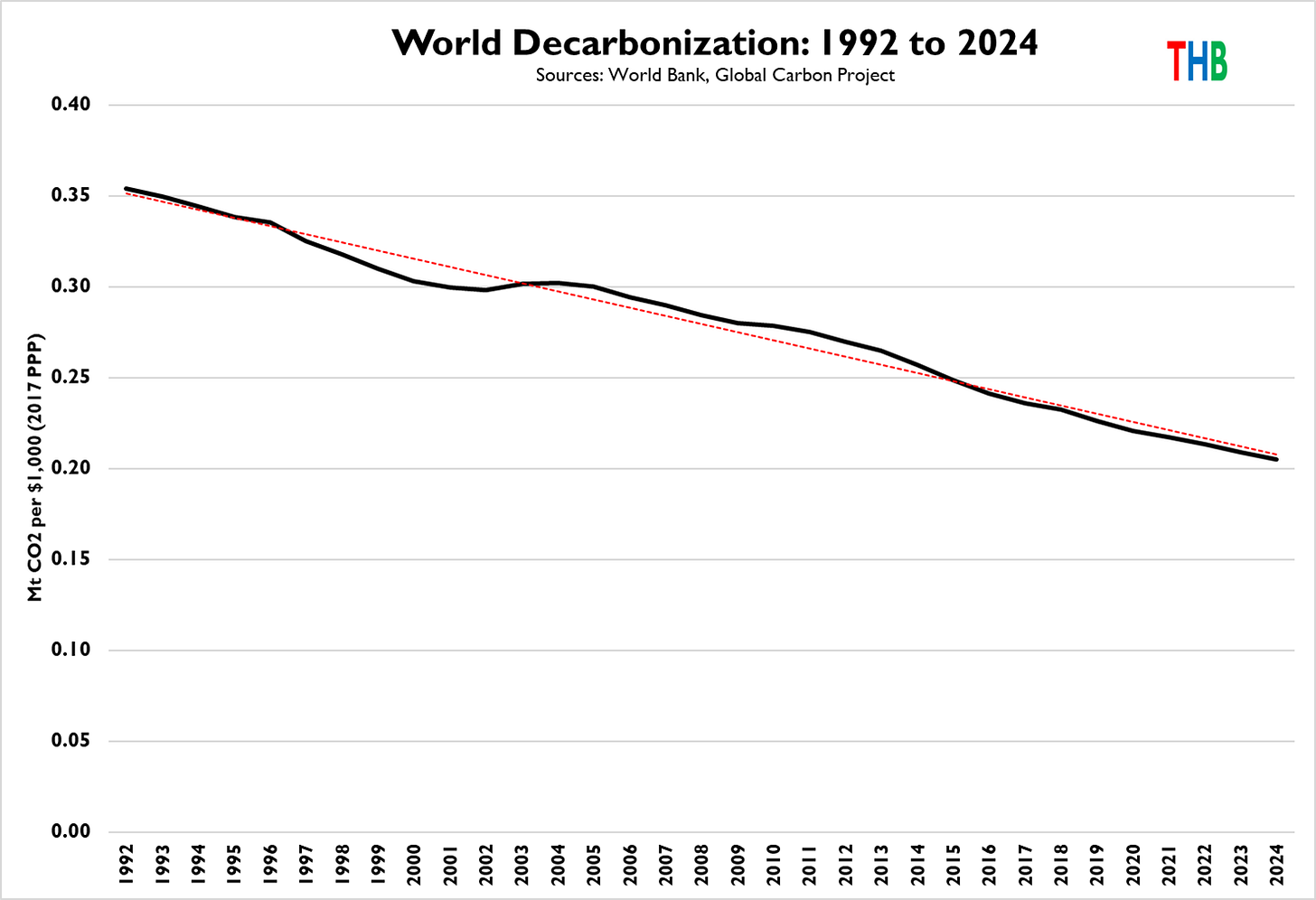

Le graphique ci-dessous montre la décarbonation de l’économie mondiale depuis 1992, année du Sommet de la Terre de Rio qui a vu l’adoption de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, jusqu’en 2024, dernière année pour laquelle des données sont disponibles.

La décarbonation de l’économie (émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB) est un indicateur bien plus significatif que les seules émissions, car il reconnaît explicitement la loi de fer de la politique climatique. Partout dans le monde, les populations souhaitent et attendent que la croissance économique se poursuive. Les politiques axées sur la réduction des émissions doivent donc s’inscrire dans ce contexte.

Il convient de noter qu’en tant qu’indicateur politique, la décarbonation de l’économie est explicitement contraire à la notion de décroissance qui est actuellement en vogue dans certains milieux de défenseurs du climat, en particulier parmi certains universitaires. La décroissance postule que nous pouvons réduire les émissions de dioxyde de carbone en limitant ou en réduisant intentionnellement la taille de l’économie. En effet, en rendant les gens matériellement moins aisés.

Cela n’arrivera pas.

Pour en savoir plus ! Vous trouverez ici des informations supplémentaires et des détails sur la décarbonation. Pour approfondir le sujet, consultez également les chapitres 3 et 4 de The Climate Fix.

Autre élément à noter concernant le graphique ci-dessus illustrant la décarbonation mondiale : la tendance est presque linéaire. En fait, cette ligne droite remonte aux années 1960, bien avant la mise en place de la politique climatique.

Cette tendance à long terme nous apprend deux choses importantes.

Premièrement, la décarbonation était déjà en cours bien avant que les décideurs politiques ne considèrent la réduction des émissions comme un objectif politique. Il se passe donc quelque chose dans l’économie mondiale qui entraîne la décarbonation, bien au-delà de la politique climatique. En fait, comme nous le verrons au fil de cette série, la décarbonation est un effet secondaire bienvenu des changements intentionnels apportés à l’économie qui nous rendent plus riches et réduisent l’impact de la consommation d’énergie sur l’environnement mondial.

La décarbonation est une bonne chose, ou, plus précisément, la conséquence de la poursuite de bonnes choses. Nous explorerons cette dynamique sous-estimée plus en profondeur dans cette série.

Deuxièmement, depuis le début de l’ère de la politique climatique en 1992, il y a très peu de preuves d’une accélération du rythme de décarbonation à long terme. Pour atteindre les objectifs de décarbonation profonde, d’un simple point de vue mathématique, cette tendance linéaire historique devra nécessairement s’infléchir à la baisse. En d’autres termes, il faudra qu’il y ait un point d’inflexion à l’avenir, car il n’y en a pas encore eu.

Est-ce possible ? Que faudrait-il pour cela ? À quelle vitesse cette courbe pourrait-elle ? Nous explorerons ensemble ces questions.

Examinons maintenant la courbe mondiale de décarbonation en détail.

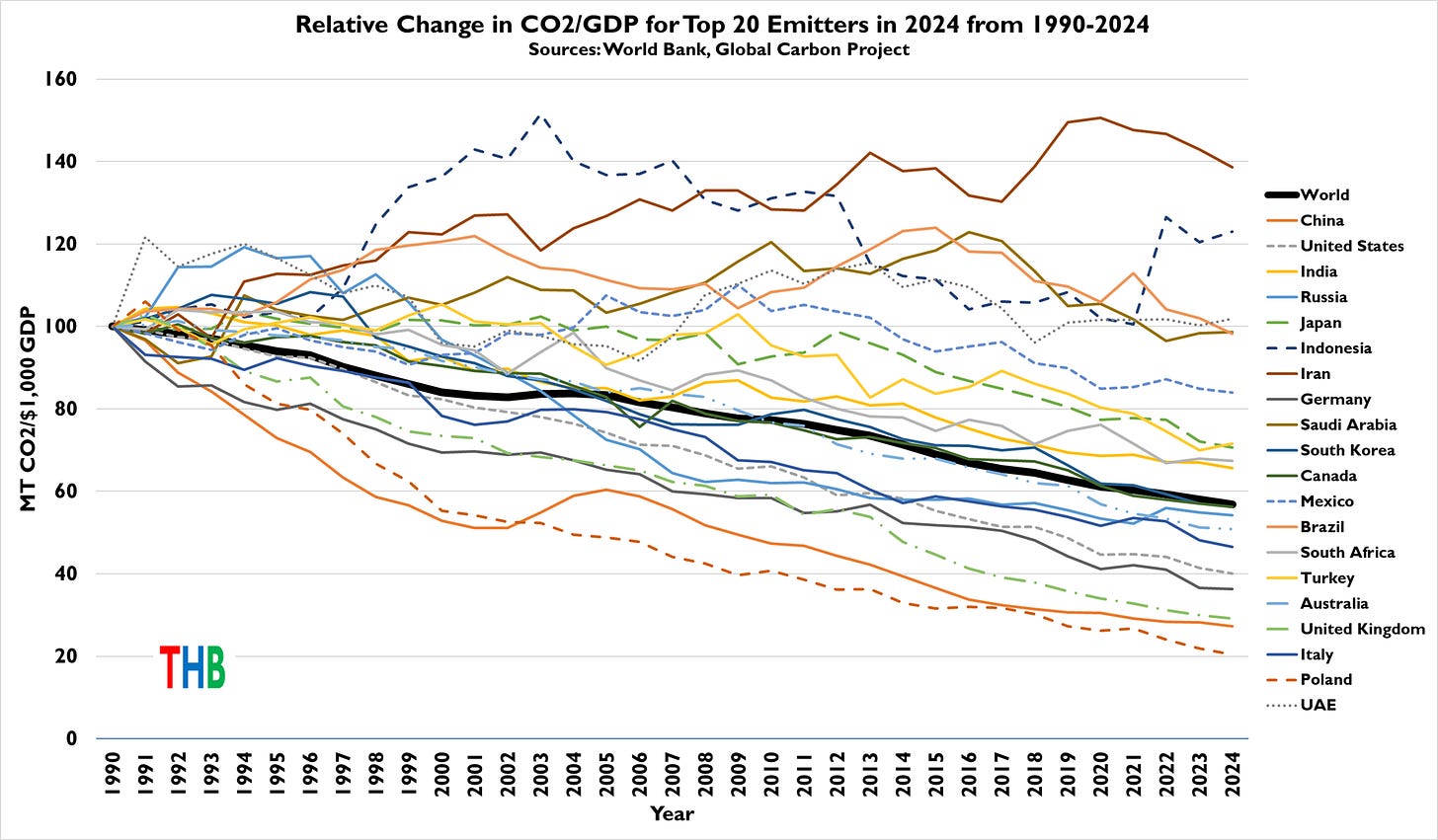

Le graphique ci-dessous montre la série chronologique de la décarbonation mondiale ainsi que les tendances en matière de décarbonation pour les 20 pays les plus émetteurs de dioxyde de carbone (en 2024), exprimées en variation relative par rapport à 1990 (fixée à 100 pour chaque pays).

Il y a plus de dix ans, j’ai publié des études détaillées sur la décarbonation au Japon, au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis. Au fur et à mesure que cette série avancera, n’hésitez pas à me faire savoir s’il y a des pays que vous aimeriez voir THB explorer en profondeur à l’aide des données les plus récentes.

Vous pouvez constater qu’il existe de grandes variations dans la décarbonation globale par pays, allant d’une augmentation de 40 % (Iran) à une réduction de 80 % (Pologne) sur 35 ans. Ces différences reflètent des points de départ différents, des économies énergétiques différentes, des composantes différentes de la croissance économique, des politiques énergétiques nationales et internationales différentes, et bien d’autres facteurs encore.

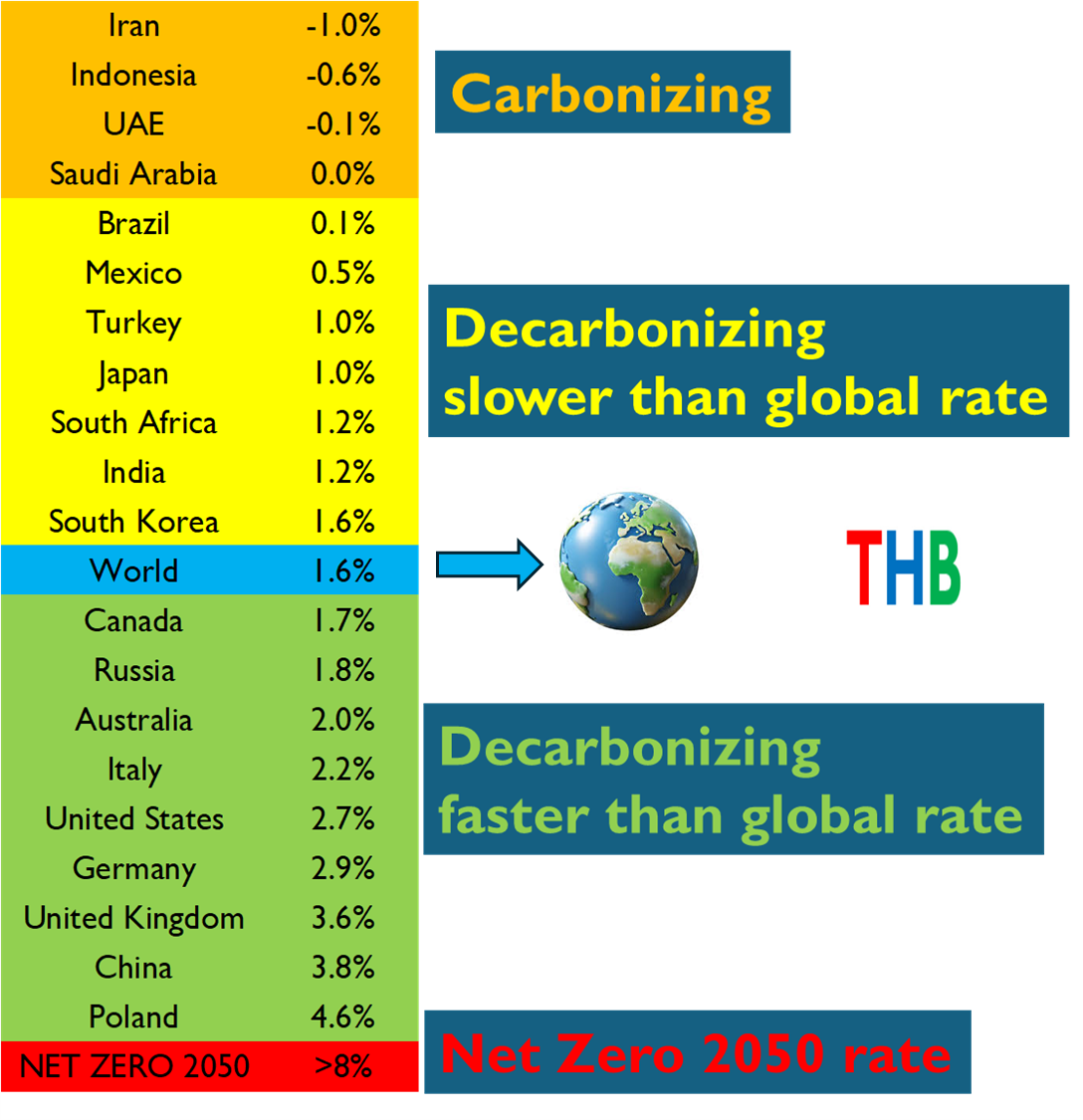

Le tableau ci-dessous résume, à partir du graphique précédent, le taux annuel de décarbonation de 1990 à 2024 pour chacun des 20 pays. Les valeurs négatives signifient que le pays se carbonise (le CO2 par PIB a augmenté) et les valeurs positives signifient que le pays s’est décarboné (le CO2 par PIB a diminué).

J’ai également indiqué en rouge au bas du tableau le taux de décarbonation mondiale implicite correspondant à un objectif de décarbonation profonde pour 2050 (en supposant ici, à titre d’exemple, une réduction de 80 % des émissions par rapport à 2024). Comme vous pouvez le constater, aucun pays ne s’est jamais approché, même de loin, de ce taux de décarbonation implicite.

Chaque jour qui passe fait grimper ce taux implicite, repoussant encore plus loin dans le futur la possibilité d’atteindre la neutralité carbone.

Quelle serait une date réaliste pour atteindre la neutralité carbone, si le monde prenait réellement cet objectif au sérieux ? Nous explorerons également cette question.

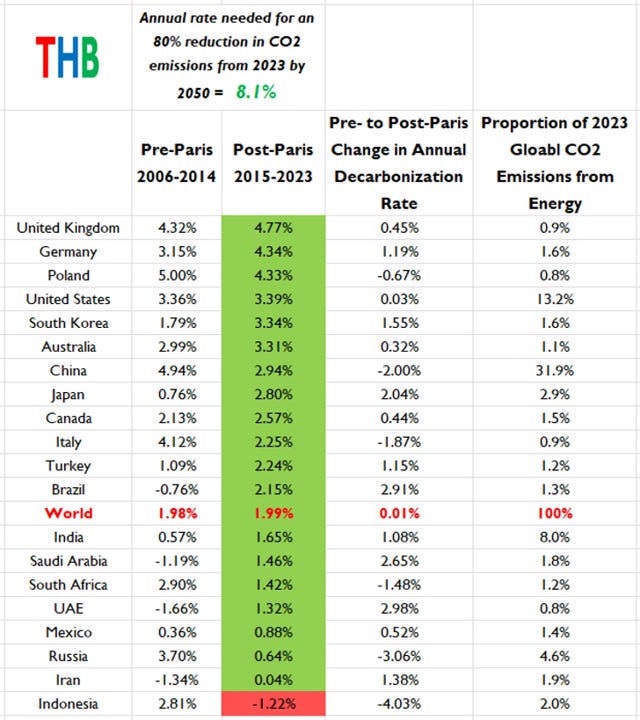

Le tableau ci-dessous examine les taux de décarbonation sous un autre angle : il compare les 8 années précédant l’accord de Paris aux 8 années qui ont suivi. Cette comparaison montre quels pays ont accéléré leur décarbonation après 2015. Comme vous pouvez le constater, il n’y a pas eu d’accélération de la décarbonation mondiale au cours des 8 années qui ont suivi l’accord de Paris.

Source : THB, août 2024.

Quoi que l’Accord de Paris ait accompli, l’accélération du rythme de la décarbonation mondiale ne fait pas partie de ses conséquences. Levez la main si vous aviez placé les Émirats arabes unis en tête du classement pour avoir mené l’accélération de la décarbonation mondiale après l’accord de Paris ! Attendez-vous à d’autres surprises au fur et à mesure que cette série se poursuit et que nous examinons attentivement les données et quelques calculs simples.

Je pense que cette série sera active ici chez THB pendant un certain temps, car il y a beaucoup à couvrir !

Parmi les questions que je prévois d’aborder :

-

-

Qu’est-ce qui explique les points d’inflexion historiques de certains pays en matière de taux de décarbonation ?

-

Comment chacun des éléments de l’identité de Kaya (population, économie, intensité énergétique, intensité carbone) influe-t-il sur les perspectives d’accélération de la décarbonation ?

-

Pourquoi la décarbonation s’est-elle produite en arrière-plan avant même la mise en place de politiques climatiques ?

-

À quelle vitesse un pays ou le monde peut-il réellement décarboner, dans le monde réel par rapport aux modèles ?

-

Pouvons-nous évaluer les propositions de politiques d’atténuation et leur mise en œuvre ultérieure sur la base de taux de décarbonation prévisionnels plausibles ?

-

Quelles mesures concrètes faudrait-il prendre dans le monde réel pour rester « dans la tendance » à l’avenir en ce qui concerne le taux mondial de décarbonation ? Qu’est-ce qui pourrait le ralentir ? L’accélérer ?

-

Quel serait le degré de changement climatique attendu si l’on restait « dans la tendance » ?

-

Faites-moi part de vos questions pour les ajouter à cette liste !

Dans le cadre de la « série de cours », j’envisage également d’organiser des « heures de bureau » en personne via un flux en direct, pour les abonnés payants, afin de discuter de la série et de poser des questions. Faites-moi savoir si cela vous intéresse. Si l’intérêt est suffisant, je serais heureux d’ajouter cela au programme.

Texte original publié le 16 octobre 2025 : https://rogerpielkejr.substack.com/p/understanding-decarbonization

___________________________

Roger Pielke Jr. fait partie du corps professoral de l’Université du Colorado depuis 2001. Il est professeur au sein du programme d’études environnementales et membre du Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences (CIRES). Ses recherches portent sur la science, l’innovation et la politique, et en 2011, il a commencé à s’intéresser à la gouvernance des organisations sportives.

En 2012, Roger a reçu un doctorat honorifique de l’Université de Linköping, en Suède. En 2006, il s’est vu décerner à Munich, en Allemagne, le prix Eduard Brückner pour ses réalisations exceptionnelles dans la recherche interdisciplinaire sur le climat.

Au CIRES, il a été directeur du Center for Science and Technology Policy Research de 2001 à 2007. Avant de rejoindre l’Université du Colorado, de 1993 à 2001, il a travaillé comme chercheur au National Center for Atmospheric Research.

Roger occupe également des postes universitaires à l’Université Macquarie de Sydney (Australie) et à la London School of Economics. Il est auteur, coauteur ou coéditeur de sept ouvrages, dont The Honest Broker: Making Sense of Science in Policy and Politics publié par Cambridge University Press (2007). Son ouvrage le plus récent est The Climate Fix: What Scientists and Politicians Won’t Tell You About Global Warming (2010), publié chez Basic Books.