(Revue 3e Millénaire. No 6 ancienne série. Janvier-Février 1983)

L’inspiration, l’intuition, l’illumination qui jaillissent dans les cerveaux ne sont pas toujours des idées de génie. Elles peuvent être aussi génératrices de cauchemars, même lorsque les esprits qui les font naitre sont ceux de Léonard de Vinci ou Albrecht Mirer ! L’obsession de mieux faire vivre ses contemporains a tracassé plus d’un homme. De là sont nés des systèmes politiques meurtriers (voir notre n° 4, l’article d’Aimé Michel) et aussi des projets de villes « ou tout était étudié pour le bonheur de l’homme ». Quelle angoisse ! Bien avant nos cités de béton, la notion d’une vie citadine organisée était déjà née quelques fois, comme les Réductions du Paraguay ; elles ont été édifiées et des hommes ont dû y vivre. Pauvres hommes, frères de nos contemporains contraints eux aussi de vivre dans ces cités dortoirs qui fleurissent si bien en France et dont le procès n’est plus à faire.

Les systèmes urbains créés par l’utopie, sous la dominante de l’ordre dans son sens le plus général, se transcrivent sous la forme de schémas géométriques très rigides : ils sont d’autant plus exploitables dans certaines réalisations urbaines, qu’ils paraissent simples et facilement codifiables ; l’histoire de l’utopie dévoile un grand nombre de codes et de formules que les Architectes et urbanistes n’ont pas cessé d’utiliser.

La création intellectuelle de l’espace ne vise pas à la connaissance de propriétés contenues dans les choses, mais à l’expérimentation de systèmes intellectuels nous permettant d’agir sur le monde extérieur. Le concept d’ordre puisé dans l’utopie aura comme fonction de limiter le champ d’action de ces systèmes et de restreindre le monde extérieur sur lequel ils agissent, aux hommes seuls.

Voici d’ailleurs ce qu’écrivait un disciple de Fourier, Victor Considérant dans son ouvrage « Destinées sociales » (pp. 484 à 498) : « Nous avons devant nous en regardant le Phalanstère, le corps central au milieu duquel s’élève la Tour d’ordre ; les deux ailes qui tombent perpendiculairement sur le centre et forment la grande cour d’honneur, où s’exécutent les parades et manœuvres industrielles.

» Au point central du palais s’élève et domine la Tour d’ordre : c’est là que sont placés l’observatoire, le carillon, le télégraphe, l’horloge, les pigeons de correspondance, la vigie de nuit ; c’est là que flotte au vent le drapeau de la Phalange. La Tour d’ordre est le centre de direction et de mouvement des opérations industrielles du canton ; elle commande ses manœuvres avec ses pavillons, ses signaux, ses lunettes et ses porte-voix comme un général d’armée placé sur un haut mamelon.

» Et résumons la description précédente en disant que dans la construction sociétaire tout est prévu et pourvu, organisé et combiné. »

Dans les limites modestes de cet article nous essaierons de dégager progressivement du mythe et de la dualité espace profane / espace sacré la notion d’ordre que l’on rencontrera systématiquement dans toutes les utopies. Réflexions d’un architecte cet article se terminera par deux exemples de systèmes urbains se référant à l’utopie. Les architectes humanistes de la Renaissance reprennent dans leur traité d’urbanisme l’ordre utopique, ce sera notre premier exemple. Dans le second les jésuites au Paraguay nous montreront une réalisation de cet u-topos, non-lieu, sur terre.

Utopie et mythe

Dans la Grèce antique, les liens qui unissaient le citoyen à la ville étaient uniquement du ressort politique et non résidentiel. Le discours urbain était essentiellement un discours politique, « la cité est une association morale qui a pour base, non seulement la communauté d’origine, mais aussi l’identité des lois, la similitude des mœurs et des façons de penser » (Roland Martin. L’Urbanisme dans la Grèce antique). Quant aux problèmes relatifs aux conditions matérielles de la ville, il faudra attendre Aristote pour qu’ils soient l’objet d’une recherche systématique. Essayons de définir les différentes étapes de l’organisation urbaine ; l’installation de la ville répondant aux mythes, nous définissons l’urbanisme théologique ; répondant au politique (le mot polis désigne alors tantôt le cadre politique où s’incarne ce groupement, tantôt l’habitat lui-même), l’urbanisme devient alors l’objet de réflexions purement spéculatives et sert de caution à l’organisation politique de la cité idéale. L’utopie côtoie le discours politique et le mythe ; l’identité de certains thèmes que nous retrouvons de l’un à l’autre nous amène à analyser dans le mythe les oppositions ordre-désordre, sacré-profane (oppositions que l’on retrouvera dans l’utopie sous la forme ordre-désordre, juste-mauvais).

L’espace sacré est une rupture et une ouverture

L’espace sacré n’existe que par référence à l’espace profane : l’homme religieux ne vit pas dans un espace homogène. L’espace sacré participe à la correspondance du cosmos et de la terre. Privilégié entre tous les espaces, il est rupture et ouverture. Rupture par rapport à l’espace profane, ouverture vers le transcendant. Le symbole de l’axis mundi comme lieu de rencontre entre le ciel et la terre prend ses racines dans les mondes inférieurs, royaume du profane. Le cosmos est essentiellement une création, une transformation du chaos. Le Grand Architecte, le Premier Moteur participent à la victoire de l’ordre. Toute création, c’est-à-dire toute construction ou fabrication, en ayant comme modèle exemplaire la cosmologie, réitère cette victoire et devient cosmique [1]. « La Création du monde devient l’archétype de tout geste créateur » (Mircea Eliade.). Les quatre parties de l’intérieur de l’église byzantine symbolisent les quatre directions cardinales, la mesure est à ce titre une création. Sacraliser l’espace, c’est marquer une rupture, affirmer le passage du rituel au formel ; le symbole du pont et de la porte étroite le signifie. Il y a une rupture, puisque deux extrêmes, ouverture car passage.

Les mythes de fondation

La cité doit être fixée dans le temps et l’espace, et ceci en la rendant conforme au modèle ab initio d’une façon définitive. Les cités des sociétés traditionnelles sont solidement enchainées sur les mythes de fondation qui justifient à leur tour les castes et les catégories socio-professionnelles. Le système social ainsi produit ne doit sa solidité qu’à celle du mythe. Que le mythe soit oublié, que les attaches au cosmos disparaissent, la société est livrée au flot du devenir et s’éteint.

Le mythe et l’utopie

L’utopie de Platon repose sur tout un ensemble mythique qui a été rebrassé le long des siècles. Nous pouvons en tirer deux éléments principaux. D’une part la notion des périodes successives et antithétiques du monde : chez l’élève de Socrate la régression est subie par tous les hommes à un moment donné de la révolution céleste (« Ces périodes cosmiques entretiendront, dans certain millénarisme, l’espoir d’un renouveau bienheureux de l’humanité » (L. Gernet) ; d’autre part l’existence d’un monde qui est au-delà des temps, symétrique à celui qui est au-delà de notre espace ; les âmes en disponibilité sont prêtes pour les réincarnations. C’est par ces deux constantes que nous pouvons faire la liaison avec l’utopie ou tout au moins la continuité profonde du mythe et de l’utopie. La persistance des représentations géographiques imaginaires, la notion de pays situés aux extrémités du monde, à l’un ou à l’autre des quatre points cardinaux, des pays où l’on ne peut accéder que par un hasard extraordinaire (les utopies commencent, pour la plupart, par un naufrage, le récit lui-même est une mort et une renaissance, comme l’auteur qui a vu, et peut-être trouvé, son propre salut dans la création de cette utopie) ; c’est ce que l’on retrouve dans l’utopie et le mythe : il y a identité profonde entre la représentation du pays des dieux, du pays des morts, de l’âge d’or et de Utopia. L. Gernet remarque que les habitants des mondes lointains et idéaux sont des justes qui ne connaissent pas les heurts de la société réelle vivant au sein de l’abondance et de l’oisiveté. La nostalgie et le rêve de ces pays lointains transforment le récit en une utopie.

Chez Platon, elle possède un temps qui relève de celui du rêve ; elle commande et rappelle le passé dans un cycle nostalgique. Son désir effréné d’exorciser l’avenir en le débarrassant de tout inconnu nous ramène plus durement sur la terre, augmente notre masse jusqu’à nous fondre avec le sol et nous nous posons la question : « Et si le rêve après tout, était plus réel que la réalité ? s’il était notre désir d’une surréalité ? » Ce soupçon s’introduit dans toutes les utopies et fait écrire à Gide : « C’est par la porte étroite de l’utopie qu’on entre dans la réalité bienfaisante. » L’utopie révèle aussi une prophétie, elle navigue toujours entre le plus et le moins ; elle décrit, annonce pour que les choses arrivent, et aussi pour que d’autres n’arrivent pas. Elle se pose en censeur, établit ses lois, en fait des concepts si rigides qu’elle en a éliminé les mesures humaines du temps et de l’espace et a produit à son propre compte l’espace et le temps concentriques. A l’encontre de l’espace sacré qui ne se démit que par son opposition au profane, l’espace utopique est entièrement utopique, l’ordre y est entier. La mer qui entoure l’île de thomas More n’est pas le royaume de Cupidon, c’est le lieu limite de l’ordre et de rien, c’est-à-dire la raison. L’utopie relève d’une certaine pureté de l’ordre. Le désordre a servi à la conception de l’utopie, et s’en est effacé de lui-même à sa création. L’utopie n’exprime pas seulement la notion du temps et de l’espace dans l’ordre opposé à l’Être relatif du devenir, à l’imperfection, au mal, à la mort ; elle est en équilibre entre la raison et rien ; c’est pour cela qu’une prison est aussi une utopie.

L’ordre de l’espace sacré

Le monde n’est pas homogène, les dieux ont créé un territoire sacré et toute création humaine devra retrouver l’acte premier, c’est-à-dire divin. Les dieux se sont manifestés et ont créé des lieux sacrés, le but de l’homme sera de les retrouver, puisque tout se correspond dans l’Univers. La liaison de l’homme au Cosmos, c’est déjà définir au-delà de l’analogie entre le ciel et la terre la communication entre la totalité et l’homme.

Cette communication se définit par un espace et un temps privilégiés, c’est la sacralisation de l’espace et du temps. En occupant un territoire étranger, l’homme le transforme symboliquement en cosmos par la création qui est une répétition de la Création divine, en défrichant les terres sauvages, il répète l’acte des dieux qui avaient organisé le chaos en cosmos. C’est la création d’un espace sacré, la volonté de vivre dans un espace réel ; « Une création implique surabondance de réalité » (Mircea Eliade). Retrouver l’acte créateur, c’est retrouver aussi le temps premier, réitérer la perfection des commencements pour revivre dans ce temps immaculé ; chaque nouvelle année est une nouvelle création, la renaissance est une naissance ; le temps cyclique est la sacralisation du temps, il est répétable, récupérable à l’infini ; le temps et l’espace sacralisés interdisent à l’homme de se laisser emporter par les torrents inconnus des expériences subjectives. La mort du dragon, c’est l’acte de création des dieux qui organisent le chaos, la trace de la puissance divine dans la boue amorphe du grand désordre. La création d’une ville est une victoire des dieux sur les terres arides, désordonnées, incompréhensibles. « Toute destruction de la ville est une victoire du désordre, un retour au temps d’avant la Création » (Mircea Eliade. Le Sacré et le Profane.).

Le sacré dévoile les structures les plus profondes du monde ; il s’agit de lire dans le « Grand Livre de la Nature », de découvrir le chiffre.

Nous pensons que l’importance attribuée au nombre par l’école pythagoricienne trouve ses aboutissements logiques dans les systèmes urbains sur le concept de mesure.

Un texte d’Aristote rappelle que, « comme le disent les pythagoriciens, le tout et toutes choses sont délimités par le nombre trois, car la fin, le milieu et le commencement caractérisent le nombre du tout et c’est cela qui définit la triade ». Affirmation banale et répétée sous diverses formes par les pythagoriciens : il y avait à Delphes trois Muses qui portaient le nom de la corde la plus aigüe de la lyre, de la plus grave et de celle qui donne un son intermédiaire. La triade est, dans ces conditions, ce qui unit un extrême à l’autre au moyen d’un intermédiaire, ce qui est somme toute, un peu le rôle de « la ville » dans la constitution de Clisthène l’Athénien. « Les pythagoriciens, dit Plutarque, appelaient la triade Dicé : en effet comme il y a un excès dans l’injustice qu’on commet et une infériorité dans celle qu’on subit, la justice se trouve réalisée entre l’excès et l’infériorité par l’égalité » (De Iside, 75, 381 b). C’est cette idée de mesure que l’on rencontre chez Platon et Aristote. La disposition et le rôle de la ville se situent entre deux extrêmes. La mesure assimilée à l’ordre doit permettre ce fragile équilibre.

L’ordre et l’utopie

« Utopia » est créée selon un procédé typique de toute construction utopique. Dans ce livre Thomas More dénonce les injustices dont il a été témoin en tant que chancelier. L’égoïsme, la recherche avide de l’intérêt personnel sont à la base de cette société corrompue. Le nouveau principe de la société idéale s’appuiera sur l’intérêt général, les intérêts personnels n’existeront plus. « A partir de ce centre dynamique et toujours animée par ce postulat, la réflexion construit et déduit, livrée alors à une logique interne » (Roger Mucchielli. Le Mythe de la Cité idéale). Ce centre dynamique est un leitmotiv que l’on retrouve dans toutes les utopies. C’est le vaccin de la maladie qui a conduit la société à cet état moribond. Retrouver les structures réelles de la société est un danger pour l’équilibre de la société idéale. Par déduction, l’utopien ne connait ni l’absurde, ni le tragique. L’utopie s’enroule sur elle-même selon la mathématique de l’auteur, véritable horloger, qui lui donnera comme ressort l’ordre.

Tous les utopistes revendiquent au nom de la pureté, pour le corps, l’âme, la vie sociale et l’organisation politique. Platon cherche à retrouver la pureté des anciens Grecs Le mot cosmos dont on usait pour désigner l’« Univers », « le Monde entier », signifiait aussi « Bel ordre, arrangement convenable ». C’est en ce sens que l’employait Homère. « Univers » et « bel ordre » étaient donc termes synonymes et le mot Cosmos les confondait dans la même conception.

A l’analogie primitive de l’homme et du Cosmos se sont substituées les analogies de structure et d’ordre. Le nombre, élaboré par le concept d’ordre et d’harmonie, sera dispensé de toute influence humaine et servira à son tour de justification à toute harmonie. La cité étant le microcosme, la taxis, ou l’ordre des choses dans la cité doit répondre à l’ordre supérieur du Cosmos.

L’ordre dans la cité se manifeste par :

— la paix intérieure et la concorde,

— l’harmonie. Il s’agit là d’un ordre métaphysique. C’est l’ordre de la musique, l’harmonie de la cité ayant des affinités avec l’harmonie des sons. Les Muses (qui possèdent l’art de la musique) veillent sur la cité qui doit fuir tout ce qui est faux au sens musical,

— la mesure. C’est-à-dire, « rien de trop » (adage grec que l’on retrouvera encore dans la définition de la beauté. Tout ce qui est enlevé ou rajouté à une chose belle la détruira par la même occasion). La laideur n’a pas de mesure.

L’utopie sert toujours l’architecte

« Alors la ville ne sera plus conçue comme un ensemble minéral de rues, de places, de maisons banales ou de monuments essentiels, mais comme un organisme quasi vivant, complexe et délicat qui, non seulement reflète un équilibre des forces sociales précaires mais qui, aussi, du fait de son existence physique, conditionne cet équilibre et le remet perpétuellement en question » [2]. L’utopie refuse catégoriquement cette remise en question et fige la structure spatiale pour que la structure sociale se stratifie (dans ce schéma est incluse, bien entendu, toute extension dans l’espace) ; c’est partir du postulat selon lequel les hommes peuvent changer suivant l’organisation de l’espace dans lequel ils vivent : l’organisation idéale enfante ainsi la société idéale. L’utopie est devenue un réservoir inépuisable de modèles urbains, dans lequel l’urbanisme n’a pas cessé de puiser. Aristote, le premier qui ait posé les problèmes pratiques de la ville, associait étroitement le régime politique à la structure de la ville.

« Quant aux sites fortifiés, ils ne conviennent pas également à tout état ; ainsi, les acropoles conviennent aux régimes oligarchiques ; les plaines aux démocraties ; les aristocraties ne recherchent ni les unes ni les autres, mais préfèrent une pluralité de positions fortifiées. » Ensuite Aristote déconseille le damier d’Hippodamos pour la sécurité militaire, bien que cette « disposition des habitations privées (soit) considérée comme plus agréable et plus commode pour les diverses activités si le site a été bien tracé » (Aristote. La Politique, 1330 a, b).

Aujourd’hui on peut dire du plan en échiquier: « c’est évidemment le système idéal pour l’administration » [3]. Nous pensons que cela n’est pas si évident, et que l’auteur se range dans la lignée de Thomas More en associant un schéma spatial particulier à l’Administration. Le déséquilibre des forces sociales dans les pays colonisés a permis aux colons de choisir leurs modèles urbains parmi les utopies ; ils en ont tiré des schémas très stricts qu’ils ont imposés le plus souvent. Pour que ce schéma ne subisse aucune déformation, il doit faire partie intégrante de l’idéal politique ou religieux mis en place. Le plan de la Réduction du Paraguay est commandé par l’Eglise et les services publics qui lui sont juxtaposés ; le régime politique instauré par les jésuites est une théocratie qui est, selon l’abbé Raynal, « le meilleur de tous les gouvernements s’il était possible qu’il se maintînt dans la pureté » [4]. Au gouvernement idéal est associé le plan de la Réduction. Quand les visiteurs (pour la plupart des jésuites) quittent la « peuplade » et décrivent les autres missions et villes qu’ils traversent, ils associent avec une facilité déconcertante le désordre du schéma urbain au « mauvais » régime politique. Les rues tracées au cordeau deviennent un label du bonheur. L’utopie s’accomplit.

L’image de la ville comme idéogramme

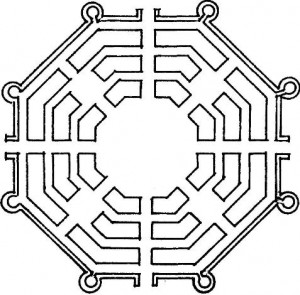

L’image de la ville utopique devient un idéogramme, et inversement, tout idéogramme de ville est utopique au même titre que « le modèle urbain ».

Hiéroglyphes tracés derrière tout nom de localité. (b est une forme stylisée de signe a).

Hiéroglyphes tracés derrière tout nom de localité. (b est une forme stylisée de signe a).

La Jérusalem céleste

L’image de Jérusalem, projection sur la terre de la Jérusalem céleste va devenir comme celle de son prototype idéal, un cercle parfait, parfois même une série de cercles concentriques. Dans la Mappa Mundi d’Hereford, au cœur d’un monde circulaire, Jérusalem est elle-même une ville circulaire, entourée d’un rempart percé de quatre tours ; deux axes perpendiculaires se coupent au centre de la ville, à la manière du cardo et decumanus du camp romain. A la fin du Moyen-Age, la Jérusalem d’Hartmann Schedel comporte trois enceintes avec leurs tours. Cette image est pareille à celle du monde au début du même livre [5]. Le monument, Templum Salomonis, rend hommage à Salomon, prince de la sagesse antique et de la Kabbale. Cette illustration reprend la tradition du Moyen Age et de l’Antiquité qui attribue à toutes les villes de l’Orient des édifices circulaires.

Les fabriques

Presque toutes les époques ont aimé disposer au fond des tableaux ces motifs d’architecture qu’on appelle les fabriques : une arcade, une église ou une ville. Il n’est pas rare qu’elles soient un contresens flagrant au sujet principal du tableau. Dans les « Très Riches Heures du Duc de Berry » [6], les rois Mages se rencontrent sous les murs de Paris. Job, sur son fumier, est représenté par Fouquet devant le donjon de Vincennes.

On distingue dans le tableau les fabriques des beautés naturelles. L’image de la ville renvoie à la nature humanisée par ses analogies d’ordre et de structure ; et nous pensons que c’est parce qu’il s’agit de signes conventionnels que les fabriques appartiennent au domaine de l’utopie ; que le spectateur puisse identifier la ville n’a aucune importance. La fabrique sera perçue en tant que « structure urbaine », elle s’identifiera à un schéma très précis (il était courant au Moyen Age d’illustrer les récits de voyage à l’étranger par des villes de France très probablement connues du lecteur : on pouvait ainsi reconnaître Bourges en Syrie et Rouen en Egypte).

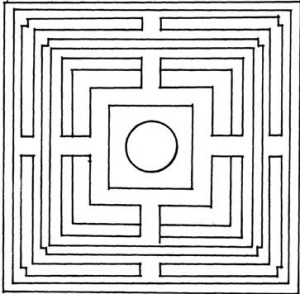

La cité était italienne. La cité idéale est rationnelle et naturelle

Les écrits des architectes humanistes de la Renaissance italienne se joignent aux aspirations des cités-Etats italiennes en opposition ouverte avec les Grands du monde antique et de l’époque médiévale (l’Empire Romain, l’Empire Germanique, le Royaume d’Italie). L’utopie fait alors partie des armes que se donnent les cités-Etats contre l’hégémonie romaine. Elle se présente comme un traité d’urbanisme, et loin de ne figer qu’une structure purement imaginaire, elle s’accomplit sur une ville bien réelle. Léonard de Vinci redessine Milan ; Florence est pour Léonardo Bruni la cité idéale ; Filarete dédie au duc Francesco Sforza son « Trattato die architectura » (« Et dans ta glorieuse ville de Milan, je construisis la célèbre auberge des pauvres du Christ dont tu as toi-même posé la première pierre, et bien d’autres choses encore »), dans lequel il relate la construction de la ville idéale : « Sforzinda ».

Fuarete. Plan de ville idéale.

La Renaissance découvre des lois mathématiques immanentes dans la nature et chez l’homme. L’homme coordonne la nature : la raison humaine et la loi naturelle ne peuvent plus entrer en contradiction et la cité idéale sera rationnelle et naturelle ; construite par la raison humaine, elle répondra à la nature humaine. Dans les traités grecs, les hommes de la Renaissance trouveront un solide appui à ces raisons.

Giorgio Martini. Ville idéale.

Giorgio Martini. Ville idéale.

D’abord, la cité idéale doit être de même importance que les cités-Etats italiennes. En effet, Aristote, dans la Politique (1326 B), déclare que les citoyens doivent se connaître l’un l’autre afin de bien choisir leurs magistrats (de même pour la cité platonicienne qui ne doit pas excéder cinq mille quarante citoyens). Léonardo Bruni, chancelier de Florence, est un des premiers traducteurs de Platon et d’Aristote. Florence est alors la cité bien ordonnée, belle, dans laquelle il fait bon vivre, bref où règnent taxis et cosmos ; gardons-nous de le prendre au mot (et heureusement pour les Florentins du XVIe siècle que leur ville ne répondait pas à ce dessein cosmique), ce tableau appartenait aux discours politiques et essayait de montrer aux grandes puissances la valeur de la cité-Etat. Cette cité idéale a le schéma qui sera repris durant toute la Renaissance [7]. « Nulle chose n’est en elle (Florence) désordonnée, aucune inconvenante, aucune sans raison, aucune sans fondement ; toutes choses ont leur place, et non seulement déterminée, mais convenable et due. Distincts sont les offices, distincts les jugements, distincts les ordres » [8]. On peut se demander si L. Bruni ne reprend pas Platon à son compte (la République est le livre le plus lu au XVIe siècle).

Francesco di Giorgia écrivait que les architectes et urbanistes imposent leurs propres plans selon les « raisons de l’architecture ». Ce que la Renaissance a trouvé chez Platon, c’est la manière d’atteindre la cité idéale au moyen de l’ordre ; sa confiance en la raison humaine a transformé le mythe platonicien en une réalité qu’il sera peut-être difficile d’atteindre, mais dont on aperçoit déjà les murailles ; il n’y a qu’à regarder Milan ou Florence. « Ce qui frappait le plus (les hommes de la Renaissance) était le caractère rationnel de l’État juste, la possibilité d’atteindre la concorde au moyen d’un ordre capable de dominer les oppositions, l’idée d’une justice capable d’intégrer l’homme dans l’ordre naturel, de ramener la loi humaine à la loi de la nature » [9]. Les mouvements millénaristes sont définitivement ignorés. Les pauvres ne pourront plus se révolter contre les riches, car à l’image de l’harmonie naturelle, les classes sociales vivront dans l’entente, et l’équilibre sera assuré par de justes lois (cinq ans après la mort de Léonard de Vinci, la guerre des paysans, en 1525, se termina par un bain de sang ; dix ans plus tard le mouvement anabaptiste du « Royaume de Dieu à Münster » fut écrasé avec la même violence).

Dans la cité idéale, la disposition des constructions marquera fortement les différences de classes.

Chez Léonard de Vinci, ce sont les étages qui marqueront les distinctions sociales. « Les personnes de qualité » tiendront la ville haute, la « pauvraille » vivra dans les rues basses et dans les souterrains. Dürer, dans son traité sur les fortifications, nous laisse le plan d’une cité idéale. Les gentilshommes habiteront près du palais du souverain, tandis que les ouvriers auront leur logis près de leur lieu de travail ; chaque îlot étant ainsi affecté à un corps de métier.

Léonard de Vinci lie étroitement la beauté à une organisation politique rationnelle dans sa description de Milan, ville idéale. Il compare le désordre de la ville du Moyen Age qui vivait repliée sur elle-même selon les aspirations de chacun à l’ordre de la nouvelle ville planifiée et parfaite. On retrouve de même que chez Léonardo Bruni les mêmes catégories spatiales et sociales qui seraient le rêve de la bourgeoisie citadine du XVIe siècle. La Raison qui supporterait ces utopies est celle dont le philosophe disait : « la Raison ne fut autre chose que le règne idéalisé de la bourgeoisie. »

Les rues N sont plus hautes que les rues P S de 6 brasses, et chaque rue doit être large de 20 brasses, avec une pente d’une 1/2 brasse, des bords vers le centre ; dans cette partie médiane il y aura, de brasse en brasse, une ouverture longue d’une brasse, large d’un doigt par où l’eau de pluie s’écoulera dans les rigoles pratiquées au niveau des rues P S. Et à chaque extrémité, dans la largeur de cette rue, qu’on construise, sur des colonnes, des arcades larges de 6 brasses. Et sache que si quelqu’un voulait parcourir la ville, uniquement en utilisant les rues hautes, il pourrait le faire commodément ; de même, qui voudrait circuler en ne prenant que les basses. Dans les rues hautes ne doivent passer ni chariots, ni autres véhicules semblables : elles ne servent qu’aux personnes de qualité. Dans les rues basses, passeront les charrettes et autres transports destinés à l’usage et aux commodités du peuple. Chaque maison tournera le dos à sa voisine cependant que la rue basse les sépare ; par les portes N arrivent les provisions, telles que bois, vins et autres produits semblables. Dans les rues souterraines, on vidange lieux d’aisance, écuries et tout lieu nauséabond de ce genre. D’un arc à l’autre il doit y avoir 30 brasses, chaque rue recevant la lumière par les ouvertures des rues supérieures. Et à chaque arc s’ouvre un escalier en spirale, car dans les angles de ceux qui sont carrés les gens urinent et satisfont leurs besoins. Au premier tournant qu’il y ait une porte ouvrant sur des latrines et urinoirs publics. Par cet escalier, on descend de la rue haute à la rue basse et les rues hautes doivent commencer hors des portes pour avoir, quand elles y arrivent, une hauteur de 6 brasses. Que cette ville soit édifiée près de la mer ou près d’un fleuve important, afin que les immondices de la ville, charriées par l’eau, soient emportées au loin.

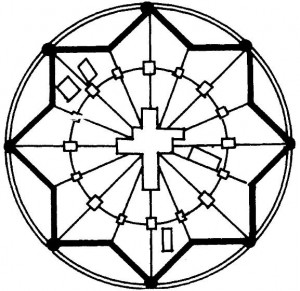

Les réductions du Paraguay

« Lorsque après une année entière de sueurs et fatigues, il eut établi dans sa peuplade le même ordre qui s’observe chez les autres peuplades chrétiennes… il tourna ses vues vers d’autres nations barbares pour les soumettre au joug de l’évangile. » (Lettre C, p. 335.).

« On dévastait l’Amérique depuis un siècle, lorsque les jésuites y portèrent cette infatigable activité qui les avait fait si singulièrement remarquer dès leur origine. » L’abbé Raynal commence en ces mots la description de la République des Guaranis au Paraguay. Deux pères jésuites, Maceta et Cataldino, constituent la première communauté chrétienne au sein de la tribu guarani au Paraguay. « Cette république idéale » tiendra cent cinquante ans ; elle débuta avec la première « Réduction » [10], à Loretta, en 1607, et finit éliminée en 1768 par les fonctionnaires de Charles III qui venait de décréter le bannissement des jésuites de tous les territoires espagnols (durant deux siècles, les Réductions font l’objet de controverses violentes, à tel point que l’on peut se demander s’il ne s’agit pas du procès des jésuites). L’abbé Raynal attribue ce succès au modèle inca que les jésuites se sont efforcés d’imiter, tout au moins dans la structure sociale. « Cependant aucune de ces institutions ne jeta un aussi grand éclat que celle qui fut formée dans le Paraguay, parce qu’on lui donna pour base les maximes que suivaient les Incas dans le gouvernement de leur empire et dans leurs conquêtes » (G.T. Raynal. Histoire philosophique et politique, p. 256).

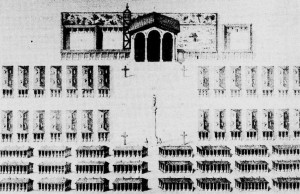

La réduction Guaranios imaginée (et hélas construite) par les jésuites au Paraguay. Peut-on imaginer quelque chose de plus cauchemardesque que cette ville ? Uniformité totale, réduction de l’homme à l’état de pion. Comment les pauvres indios pouvaient-ils vivre là-dedans !

« Les missionnaires font faire trois semences aux Indiens de chaque peuplade, qui sont en état de travailler. La première est pour les Indiens ; la seconde pour le bien commun de la peuplade, et la troisième est destinée à l’entretien des églises. » (Lettre B, p. 379.).

« A l’exemple des Incas, les jésuites avaient établi le gouvernement théocratique » [11]. Ce monde a été considéré comme la parfaite image de la primitive église. L’éducation religieuse y était très poussée. Tous les habitants devaient aller à la messe quotidiennement, assister aux cortèges et participer aux processions. Ce sera au nom de l’ordre divin que la chrétienté délivrera les Indiens.

« Il fallait fixer l’inconstance de ces peuples accoutumés à une vie vagabonde et errante ; et pour les rassembler en société, leur en faire goûter les douceurs et les avantages » (Lettre A, p. 239). La République est donc divisée en une cinquantaine de Réductions qui jouissaient chacune d’une autonomie économique, juridique et financière. La ville était divisée en quartiers ; chaque quartier commandé par un cacique (l’ancien chef de clan), dont le rôle principal était de dénoncer les péchés de ses « protégés ». « Le coupable vient remercier le missionnaire du soin qu’il prend de son salut… et ce serait parmi eux un signe certain d’un mauvais naturel, si quelqu’un manquait à cet usage » (Lettre A, p. 237).

Chaque Réduction comportait de trente à cinquante caciques sur une population d’à peu près dix mille habitants. Dix à quinze habitants élus par leurs congénères formaient le conseil municipal, ils avaient chacun une responsabilité précise : police des rues, propreté, juge, commissaire… [12]. Quant au plan de la Réduction, il nous est donné par un témoin. Le Père Florentin de Bourges, abandonné de ses guides (« Le peu d’espérance qu’ils (les guides) eurent de faire fortune avec moi, les détermina sans doute à prendre parti ailleurs »), erre dans les forêts du Paraguay depuis plus d’un mois quand il tombe par hasard sur la « Réduction » de Saint-François-Xavier. « J’entrai dans la peuplade, et j’allai droit à l’église. Elle fait face à une grande place, où aboutissent les principales rues, qui sont toutes fort larges et tirées au cordeau » (Lettre A, p. 233)… « Les maisons qu’ils se sont bâties eux-mêmes sont d’un seul étage ; elles sont solides et sans nul ornement d’architecture… celle des pères jésuites est à peu près semblable, à la réserve qu’elle a deux étages » (idem, pp. 233 et 234). Une galerie courait, ininterrompue, d’une maison à l’autre. On pouvait ainsi traverser toute la ville sans craindre la pluie ou le soleil. Par contre, l’église, monumentale, attire toutes les attentions [13] ; elle est « vaste et magnifique » et « serait certainement estimée dans les plus grandes villes d’Europe » (Lettre A, p. 236).

Le même témoin, après s’être reposé dans cette « peuplade », continue son voyage. « Je passai par Saint-Nicolas et par La Conception, deux autres peuplades de la mission du Paraguay… Les rues en sont droites et bien alignées, les maisons solides et d’un seul étage. Les deux églises font face chacune à une grande place… On observe dans ces deux peuplades, comme dans toutes les autres de la mission, le même ordre que dans celle dont je viens de parler. On prendrait chaque peuplade pour une nombreuse famille, ou pour une communauté religieuse bien réglée » (Lettre A, p. 244.). Autant l’uniformité des maisons de la ville ignore l’individu, autant la répétition des schémas urbains ignore la Réduction au profit de la République. Les « Réductions » ont eu, durant cent ans, un rôle de place-forte mais à la manière de la ville « utopique », ces murailles servent autant à emprisonner qu’à défendre.

Une prison

Les jésuites ont demandé au roi d’Espagne de dépendre directement de lui et non des gouvernements locaux ; ceci permettait aux Réductions d’avoir une autonomie politique que peu de missions se sont vantées d’avoir. Ces missions étaient installées dans des contrées ne recélant aucune mine d’or et d’argent, il a été relativement aisé aux jésuites de passer au crible le passage des voyageurs, et en particulier des Européens, par des règlements très rigoureux sur la durée du séjour d’un étranger dans une Réduction (Voir les Lettres.). La dépendance complète du voyageur vis à vis des habitants d’une région de la « République » et la stricte obéissance des Indiens aux missionnaires nous permettent de penser que ce système se révéla très efficace. « Bien des choses contribuent à la vie innocente que mènent ces nouveaux fidèles… le peu de communication qu’ils ont avec les européens (et) l’ordre établi par les premiers missionnaires, qui s’est perpétué jusqu’à nos jours et qui s’observe avec beaucoup d’uniformité dans toutes ces missions » (Lettre A, p. 236.).

Une forteresse

Le trafic des esclaves organisé par les mameluks (métis brésiliens et repris de justice) et certains européens était une entreprise très florissante, qui trouvait des débouchés dans les mines du Pérou et dans certaines foires publiques, connues évidemment des autorités militaires. L’autonomie des Réductions permit aux jésuites d’en faire des lieux de refuge contre ce genre d’incursions, jusqu’à doter les Indiens d’armes à feu.

Et puis ces trafiquants spéculaient non seulement sur la personne, mais aussi sur l’âme des Indiens ; « Ils publiaient que ces Indiens n’avaient de l’homme que la figure ; que c’étaient de véritables bêtes dépourvues de raison, et incapables d’être admis au baptême et aux autres sacrements » (Lettre C, p. 268.). Il n’en fallut pas plus pour que le pape Paul III déclare par une bulle spéciale que les Indiens étaient « des hommes raisonnables » (idem, p. 268.).

Ce régime austère produira une « espèce de moines » qui désolera jusqu’au père Raynal de ne pas trouver en eux autre chose qu’une triste neutralité pour toute chose. « S’il était sans vice, il était aussi sans vertu. Il n’aimait point, il n’était point aimé. Un Guarani sans passion n’existe ni dans le fond d’un bois, ni dans la société, ni dans une cellule » (idem, p. 275.).

[1] Dans la maison traditionnelle chinoise, le toit représente le ciel, et la terre qui supporte est figurée par la terrasse. L’édifice doit être une image de l’univers. Le toit est rond, la terrasse carrée.

[2] Anatole Kopp. Préface du livre d’Alain Medarn : La Ville censure. Editions Anthropos. Paris, 1971.

[3] Georges Chabot. Les Villes. (coll. Armand Colin, 1952).

[4] Histoire politique et philosophique, p. 259.

[5] Liber Cronacarum (Nuremberg, 1493), cité par Pierre Lavedan dans La Représentation des villes dans l’art du Moyen Age.

[6] Draeger Imprimeurs. Paris, 1970.

Planche 48. La rencontre des mages. Au fond de l’illustration, on aperçoit la Sainte Chapelle, le Palais, Notre Dame et l’abbaye de Montmartre.

Planche 49. L’adoration des mages. Au fond, il s’agit maintenant de Bourges, capitale du Berry.

[7] L’abbaye de Thélème n’a pas échappé à cet « ordre ». La devise : « Fay ce que vouldras » dans ce « monastère à l’envers est inscrite tout de même dans un monastère, communauté étroite dans laquelle on retrouve la constante utopique, l’uniformité. « Par cette liberté, entrèrent en louable émulation de faire tous ce qu’à un seul voyaient plaire. Si quelqu’un ou quelqu’une disait : « buvons », tous buvaient, si disait « jouons », tous jouaient ; si disait « allons à l’ébat des champs », tous y allaient. »

[8] Léonardo Bruni. Le Vere lode de la milita et gloriosa Citta di Firenze. Florence 1899. Traduit par Eugenio Garin dans Les Utopies de la Renaissance.

[9] Eugenio Garin. La cité idéale de la Renaissance, p. 13 à 35, dans Les utopies à la Renaissance. Voir note G, p. 106.

[10] Ce mot faisait partie du vocabulaire spécial des colonies espagnoles en Amérique du Sud… La « Réduction » est la stabilisation des tribus nomades en villages, stabilisation imposée par les colonisateurs qui occupèrent les terres. En fait, la contamination de ce mot de « réduction » par des implications éthiques est inéluctable, soit qu’on y voit des petites cités modèles (République en réduction), soit des forteresses-refuges, « des réduits » au sens militaire. Tiré de la note 2, p. 120. Le mythe de la cité idéale. Le mot peuplade était employé par les missionnaires dans ce sens, comme nous le verrons dans les extraits de lettres que nous citons.

[11] G.T. Raynal. Histoire philosophique et politique, p. 259.

[12] Voir Roger Mucchielli. Le Mythe de la cité idéale, p. 125.

[13] Les maisons particulières des Guaranis avaient d’abord été extrêmement simples, d’une simplicité qui contrastait avec la richesse des églises. Ces premières cabanes, bâties de cannes de jonc, revêtues d’un torchis, ne possédaient « ni fenêtre, ni cheminée, ni sièges, ni lits ». C. Lugon. La République des Guaranis, p. 53.