(Revue Psi International. No 3. Janvier-Février 1978)

Telle que nous la concevons ordinairement, la réalité naturelle — c’est là un constat banal — s’offre à nous par l’intermédiaire de nos sens, et les sciences de la nature, dans le développement de leurs techniques expérimentales, n’ont pour une bonne part rien fait de plus qu’affiner ceux-ci. Ainsi le télescope et le microscope, prolongements perfectionnés de l’œil, en intensifient le pouvoir en rendant visibles des objets invisibles « à l’œil nu ». De même, par exemple, la notion de « dureté » d’un objet procède du sens tactile, et les instruments permettant la mesure de cette grandeur ne sont là que pour pallier les imperfections du toucher. Et ainsi de suite.

Parallèlement à cette intensification des sens, les sciences de la nature en amplifient souvent aussi le domaine. C’est ainsi que, de part et d’autre du spectre visible, les ondes radioélectriques et les rayons infrarouges d’un côté, les rayons ultraviolets et les rayons X de l’autre, étendent ce spectre à des régions que l’œil seul n’eut pas soupçonnées. Dans ce cas, en parlant parfois de lumière « noire » ou « invisible », on se réfère encore au sens de la vue, qui, finalement, « parraine » en quelque sorte l’ensemble des radiations électromagnétiques.

Si nous ajoutons à cela que nous lisons généralement les résultats des mesures fournies par nos instruments, comme c’est le cas pour une aiguille qui se déplace sur un cadran, ou encore que nous les écoutons, comme c’est cette fois le cas, par exemple pour un compteur de Geiger destiné à mesurer la radioactivité, nous constatons que nous sommes apparemment prisonniers de nos sens.

Aussi bien, semble-t-il, sommes-nous irrémédiablement enfermés dans ce système de nos sens, ce qui, à la réflexion, explique la répugnance de la science à l’égard de tout ce qui est extrasensoriel, c’est-à-dire échappe à son statut général et aux décrets qu’il impose.

Pourtant, la science, quand on examine de près sa démarche, connaît souvent elle-même des situations paradoxales. Ainsi les physiciens, dans leurs recherches théoriques, se livrent volontiers à ce qu’ils nomment des expériences « idéalisées » ou « mentales », c’est-à-dire purement imaginées. Les conditions dans lesquelles se déroulent de telles « expériences » sont généralement totalement irréalisables. Pourtant, ce genre de spéculations débouche très souvent sur des constructions théoriques parfaitement cohérentes et que vérifient des expériences cette fois très réelles. L’une des plus célèbres de ces expériences mentales est celle de l’ascenseur imaginé par Einstein, où des physiciens, nés et ayant toujours vécu dans cet ascenseur, y procèdent à des observations et à des mesures. Il devait cependant en résulter la théorie de la Relativité générale.

Dans un ordre d’idées voisin, un phénomène bien connu, et fort troublant, soulève depuis longtemps d’épineuses questions dans le domaine de la connaissance : les théories mathématiques apparemment les plus extravagantes finissent pratiquement toujours, avec le temps, par déboucher à leur tour sur des constructions parfaitement cohérentes, aux conséquences pratiques indiscutables et indiscutées. C’est le cas, notamment, des nombres jadis qualifiés, par dérision, d’« imaginaires » puisqu’ils étaient proprement impossibles, mais qui, sous leur dénomination moderne de nombres complexes, se sont avérés indispensables au développement de la mécanique quantique et, par suite, de toute la physique nucléaire. Ainsi en est-il également de la « théorie des groupes » abstraitement rédigée au siècle dernier, en une nuit et dans des conditions catastrophiques, par le tout jeune mathématicien français, Evariste Galois [1] : toute la physique moderne repose pratiquement sur elle.

Ces faits nous posent de façon singulièrement aiguë le problème de la connaissance sous sa formulation la plus brute : « Comment le cerveau connaît-il le réel ? » Il est certes possible, dans la vision courante de la réalité, de fonder le processus matériel de la connaissance sur la conception psychophysiologique de la sphère des sens, conception reposant elle-même sur une infrastructure physicochimique. Mais, ce faisant, nous demeurons prisonniers de cette même sphère des sens et restons incapables de répondre, entre bien d’autres, aux questions soulevées par les expériences mentales et le caractère pour ainsi dire prospectif des mathématiques.

Mais supposons que le cerveau et le réel soient de même structure, c’est-à-dire construits sur le même modèle : le pouvoir de connaître cesse d’être un mystère puisque, dès lors, le cerveau se trouve en quelque sorte en accord avec le réel, y retrouve, en reflet, ses propres composantes et leurs innombrables liaisons. En d’autres termes, le modèle commun établit entre cerveau et réel une correspondance naturelle, indépendante des sens, ou plutôt les « court-circuitant ».

C’est en ce sens qu’ont récemment conversé les travaux d’un neurophysiologiste américain, Karl Pribram, de l’Université de Stanford, en Californie, et ceux d’un physicien européen, David Bohm, de l’Université de Londres, ancien collaborateur d’Einstein et du Français Louis de Broglie prix Nobel de physique et l’un des fondateurs de la mécanique quantique. Tous deux sont en effet séparément parvenus à la conclusion que le cerveau, d’une part, et le réel, de l’autre, possèdent effectivement la même structure, à savoir celle d’un hologramme.

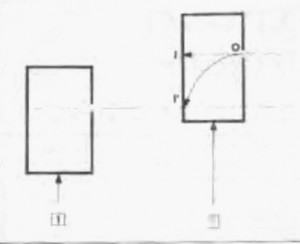

L’holographie est une technique photographique tridimensionnelle dont le principe fut établi, en 1947, par le physicien Dennis Gabor qui, pour cette découverte, obtint par la suite le prix Nobel. Les premiers hologrammes — c’est-à-dire des photographies en relief véritable — furent pour la première fois effectivement réalisés en 1965. Nous entendons ici par « relief véritable » un type de relief qui restitue intégralement l’objet photographié — ou plutôt holographié — dans sa réalité spatiale dynamique.

Considérons, par exemple, pour préciser cette notion, un cube, devant lequel nous nous trouvons et que nous regardons. Dans notre position présente, nous voyons certaines faces de ce cube tandis que les autres nous en sont cachées. Si maintenant nous nous déplaçons, nous savons bien que la situation va se modifier : certaines des faces initialement visibles vont disparaître à nos yeux tandis que d’autres, au contraire, vont nous apparaître alors qu’elles étaient primitivement cachées. C’est là cette réalité spatiale dynamique, ce relief véritable des objets naturels auquel nous ne prêtons même plus attention tant nous y sommes accoutumés.

Or, c’est ce relief naturel que restitue l’holographie : si nous nous déplaçons devant l’hologramme d’un cube — qui se présente comme une simple photographie sur plaque de ce cube, qui y apparaît en trois dimensions — nous assistons aux mêmes modifications naturelles que ci-dessus : le cube nous apparaît exactement comme s’il était placé derrière une vitre. Au contraire, une photographie en relief ordinaire ne change pas pour nous d’aspect avec notre déplacement.

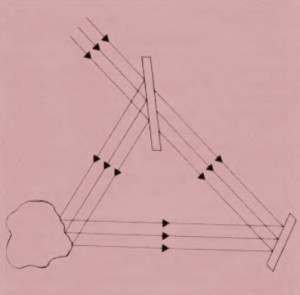

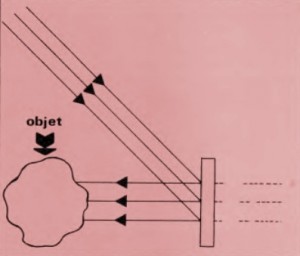

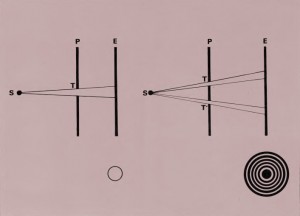

Dans son principe physique — que nous exposons sommairement en annexes de cet article — l’holographie est relativement simple et ne se fonde que sur la notion d’interférences optiques. Si la lumière ordinaire s’y prêtait, il y a sans doute longtemps que l’holographie eût été inventée, mais elle ne s’y prête pas car elle n’est pas cohérente : les différentes ondes composant un rayon lumineux en quelque sorte « ne marchent pas au pas » ou, comme l’on dit en optique, ne sont pas en phase. Il fallut donc attendre, avec l’invention du rayon laser, un peu avant 1965, la possibilité d’émettre de la lumière cohérente, qui « marche au pas », pour que le principe découvert par Dennis Gabor pût être enfin réalisé. Et, pour être effectivement vu, l’hologramme qui, à la lumière ordinaire, n’apparaît que sous forme d’une structure caractéristique de l’objet mais que l’œil ne peut interpréter, doit également être éclairé en lumière cohérente.

L’holographie, assurément, ne serait qu’une invention technique de plus si elle ne présentait deux caractéristiques essentielles : en premier lieu elle se passe d’objectif photographique et, surtout, en second lieu chaque fraction, chaque point d’un hologramme contient toute l’information nécessaire pour reproduire l’hologramme tout entier. Cette seconde caractéristique, capitale pour notre objet, peut aussi s’exprimer en disant que chaque partie d’un hologramme a même structure que l’hologramme lui-même, ou encore que la partie contient le tout, contrairement à l’opinion courante qui ne voit que la partie incluse dans le tout. Quant à la première de ces caractéristiques, nous verrons plus loin son rôle dans la conception de Pribram.

Telle qu’elle est conçue par celui-ci, la structure holographique du cerveau implique donc, selon la seconde caractéristique, que la mémoire — l’information enregistrée — y soit répartie dans toute son étendue. En d’autres termes, il n’y a pas, comme on avait pu le croire auparavant, de localisation de la mémoire, mais au contraire celle-ci se trouve tout entière contenue, semble-t-il, dans chaque parcelle du cerveau et, à la limite sans doute, dans chaque neurone.

Si cette hypothèse se révèle exacte, elle est lourde de conséquences, non seulement sur le plan de la psychologie et de la psychophysiologie courantes, mais encore sur celui de la parapsychologie. En effet, à côté des processus ordinaires — d’ordre logico-mathématique — qui ne concernent, en fait, que la juxtaposition des cellules cérébrales, analogue à celle des transistors dans un ordinateur, elle implique l’existence de relations structurales, c’est-à-dire de connexions reliant en quelque sorte organiquement l’ensemble du cerveau à chacune de ses parties : la relation d’un tout à l’une de ses parties de même structure que lui n’est pas d’ordre logicomathématique ; elle n’est pas de l’ordre du discours engagé dans le temps, mais de l’ordre de l’intuition intemporelle ; elle s’exerce en mode de simultanéité, non de succession.

Mais à quel type de réel le cerveau ainsi conçu s’adresse-t-il ? En d’autres termes, en quoi consiste la réalité extérieure holographique que nous avons tout à l’heure évoquée ?

C’est par son fils, qui est physicien, que Karl Pribram a connu les récents travaux de David Bohm, aux termes desquels un modèle holographique de l’univers serait éminemment satisfaisant.

L’idée fondamentale de Bohm est que la réalité ultime, primordiale, constitue une unité par principe indissociable, que la science courante brise en morceaux — les objets — pour la reconstituer ultérieurement et artificiellement. Pour prendre une image simple, supposons que l’univers soit représenté par une poterie et que, pour l’étudier, nous la cassions, en étudions séparément les morceaux, puis recollions ceux-ci pour reconstituer approximativement la poterie : telle est la démarche scientifique habituelle, qui nous fait procéder localement, de proche en proche, mais non globalement. Une telle science, selon Bohm, ne peut découvrir les lois physiques primordiales.

Aussi, estime-t-il, l’ultime réalité se trouve-t-elle au-delà de l’espace et du temps. Elle consiste simplement en un domaine d’ondes, de fréquences, ou encore de potentialités dont la réalité extérieure, telle que nous la percevons, ne serait qu’une manifestation secondaire. Ainsi, non seulement les objets au sens courant du terme, mais encore des objets tels que le champ gravitationnel ou les structures électriques du cerveau ne constituent que des superstructures superposées à la réalité ondulatoire sous-jacente.

Or, selon cette conception, le réel présente une analogie frappante avec un hologramme : la plaque photographique sur laquelle un objet est holographié ne montre, avons-nous dit, à la lumière ordinaire, c’est-à-dire dans la vision banale, que des franges d’interférences, des formes non significatives cependant caractéristiques de l’objet considéré.

On peut dès lors évidemment confronter et associer les structures holographiques respectives du cerveau et du réel, et c’est là l’idée capitale de Karl Pribram. Dans un tel schéma, les réalités sous-jacentes respectives du cerveau et de l’univers — les processus cérébraux non-logico-déductifs et la réalité ultime située au-delà de l’espace et du temps — se correspondent strictement dans une unité de structure qu’on nomme « isomorphie », terme qui, étymologiquement, signifie « de même forme ». Quant à la superstructure objective du réel, elle est pour sa part isomorphe à la superstructure logico-déductive des processus cérébraux. C’est ce qui a fait souligner à Bohm que, depuis Galilée, la science n’a pu objectiver la nature qu’en la regardant justement à travers un objectif, une lentille.

En quoi consiste cette « lentille » ? Simplement en ce que Pribram appelle « la mathématique cérébrale », c’est-à-dire, précisément, la superstructure logico-déductive ci-dessus évoquée : en raisonnant, nous constituons en fin de compte la réalité objective que nous présentent nos sens. Cette « lentille de la raison », avec ses distorsions, son opacité relative et, d’une manière générale, toutes ses imperfections, joue en quelque sorte le rôle d’un filtre : sans sombrer dans la folie, nous ne saurions percevoir directement l’ultime réalité physique, le domaine de fréquences transcendant l’espace et le temps ; aussi, en quelque sorte pour des raisons de sécurité, sommes-nous condamnés à décomposer le réel en objets.

Ce rôle de filtre du cerveau qui, dans son état normal, restreint l’acuité conscientielle, est d’ailleurs attesté par un grand nombre de recherches en pathologie neurologique, psychiatrie et disciplines connexes. C’est ainsi que la schizophrénie et la maladie d’Addison renforcent l’acuité sensorielle dans d’impressionnantes proportions. De même, un nombre significatif des enfants qui, dans le monde, réalisent l’effet Geller en tordant des objets métalliques tels que des clefs, ont souffert auparavant de graves chocs électriques. De même encore, l’épilepsie est souvent associée au phénomène de poltergeist. Dans ce domaine, les exemples abondent, qui montrent que la maladie mentale, pour ainsi dire, s’assortit d’une détérioration plus ou moins importante du filtre cérébral.

Mais, en parapsychologie, l’hypothèse holographique est lourde d’implications essentielles, très prometteuses quant aux possibilités d’expliquer les phénomènes paranormaux. L’existence d’une réalité primordiale située au-delà de l’espace et du temps nous exempte en effet de toute servitude liée au problème de la transmission des effets : des « événements » transcendant l’espace et le temps sont partout, simultanément. Aussi bien, comme l’a soupçonné depuis longtemps le professeur J.-B. Rhine, n’est-il pas nécessaire pour rendre compte de phénomènes tels que la télépathie ou la psychokinèse de faire appel à une forme particulière d’énergie qui serait transmise d’un sujet à un autre, ou d’un sujet à un objet. Selon Lawrence LeShan, qui a participé, à Paris, à la vingt-sixième Conférence Internationale de la Parapsychology Foundation en août dernier, et dont nous avons rendu compte dans ces colonnes, la notion d’énergie n’est guère utile pour expliquer les guérisons psychiques, au contraire d’un éventuel phénomène de résonance.

En résumé, il semble que la triple identité de structure — à l’intérieur du cerveau, à l’intérieur du réel, entre le cerveau et le réel — permette de rendre compte de tous ces phénomènes jusqu’alors inexpliqués. La réduction de l’espace, du temps et des notions qui leur sont associées (transmission, vitesse, etc.), à des épiphénomènes, en quelque sorte, à des superstructures de caractère secondaire, exclut évidemment toute forme des paradoxes spatio-temporels classiques. Il semble qu’il y ait là l’amorce d’une science entièrement nouvelle, bien que fondée sur la science classique.

En outre, il semble que la théorie résultant des recherches confrontées de Pribram et de Bohm rejoigne de fort anciennes doctrines. En effet, l’identité de structure entre réel et cerveau, qui permet la connaissance, évoque sans aucun doute le « Connais-toi toi-même » de l’Oracle de Delphes. Elle rejoint aussi une certaine philosophie moderne qui, avec Husserl, débouche sur cette interconnexion universelle dont Bohm fait état. Et, les fréquences étant des nombres, le domaine imaginé par Pribram et Bohm rappelle singulièrement le monde pythagoricien.

L’avenir est peut-être voué à une réintégration consciente du passé. L’avenir le dira.

Charles Hirsch (23 Juillet 1927 à Paris – 12 Août 1991 à Paris), fut astrophysicien à Vernon pour l’aérospatiale (expert en balistique) avant de déclarer non sans humour: « j’ai selon les avis évolué ou dégénéré en philosophe ».

Il deviendra expert des racines archaïques de l’Hébreu et collaborera à de nombreux textes avec son ami Raymond Abellio. Il a écrit la deuxième partie de l’œuvre phénoménale, « introduction à une théorie des nombres bibliques » (essai de numérologie kabbalistique) aux éditions Gallimard. Il a aussi écrit un ouvrage sur le symbolisme de l’arbre, « l’arbre » aux éditions du félin. Reconnu par le cénacle des plus grands esprits internationaux comme un savant éminent et un phénoménologue brillant, il fut un de ces étudiants de la Loi qui soutiennent le monde.

[1] Évariste Galois (1811-1832) est l’inventeur de la théorie des groupes, qui est pratiquement à la base de toute la physique moderne. Ayant accepté un duel alors, dit-on, qu’il n’avait touché une arme de sa vie, il rédigea sa théorie dans la nuit qui précéda ce combat dans lequel il devait périr. Il avait vingt ans.