La plupart des gens ont entendu parler de l’effet placebo. Qu’en est-il du nocebo ? Du lessebo ? Du drucebo ? Et j’en propose un nouveau, essentiel à la compréhension de l’amélioration de la santé alors que nous œuvrons à rendre l’Amérique saine : l’effet aiatrocebo.

Cet article réexamine l’effet placebo et ses cousins moins connus — nocebo, lessebo, drucebo, et le nouvellement défini effet aiatrocebo — au sein d’un cadre psychobiologique unifié. En intégrant des données issues de la neurobiologie, de la pharmacologie et de la philosophie des sciences, il soutient que les phénomènes les plus mal compris de la médecine ne sont pas des anomalies, mais des éléments centraux de la manière dont les systèmes biologiques traitent le sens. Des exemples empiriques, allant des études sur la dopamine dans la maladie de Parkinson à l’essai SAMSON sur les statines, révèlent que l’attente est une variable biochimique, non une illusion psychologique. L’article conclut avec l’effet aiatrocebo, décrivant une normalisation biologique consécutive au retrait d’une interférence iatrogène.

Introduction : Le mirage de la « pilule de sucre »

L’effet placebo est le phénomène le plus mal compris de la médecine. Ce n’est pas un tour de croyance ou une curiosité psychologique, mais une caractéristique structurelle du système esprit-corps. Depuis l’article de Henry Beecher de 1955, The Powerful Placebo (Beecher, 1955), les médecins ont considéré l’effet placebo comme une variable parasite — quelque chose à soustraire de l’effet du médicament plutôt qu’à comprendre en soi. Pourtant, ce que nous appelons « placebo » est un ensemble de phénomènes psychobiologiques, contextuels et pharmacodynamiques distincts, dont un seul est purement lié à l’attente.

Le postulat selon lequel « la croyance guérit » est une demi-vérité. Le placebo n’est pas la foi, mais la rétroaction — la capacité du cerveau à intégrer l’attente, la mémoire et le contexte dans la régulation physiologique. La recherche moderne reformule le placebo comme un processus d’inférence active, un système dans lequel les prédictions descendantes modulent les entrées sensorielles ascendantes.

Cela signifie que le cerveau n’enregistre pas passivement l’expérience ; il prédit et ajuste constamment, façonnant les états corporels selon l’attente. Chaque rituel thérapeutique — une pilule, une blouse blanche, un ton rassurant — constitue une mise à jour bayésienne du modèle de sécurité du système nerveux.

L’effet placebo : de la foi aux boucles de rétroaction

Les premières interprétations du placebo se concentraient sur la suggestion et la « réponse au sens ». Benedetti et ses collègues ont fait progresser le domaine en montrant que l’attente peut activer des voies neurochimiques mesurables. Dans Nature Reviews Neuroscience (2005, PMID 16136173), Benedetti a démontré que l’analgésie placebo implique la libération d’opioïdes et de dopamine endogènes, effets inversés par la naloxone.

Les études de neuro-imagerie ont depuis cartographié l’activité liée au placebo dans le cortex préfrontal, le cortex cingulaire antérieur et la substance grise périaqueducale — le réseau cérébral de modulation de la douleur. Ce même système sous-tend l’analgésie pharmacologique réelle, démontrant que la « croyance » et le « médicament » convergent sur les mêmes circuits. Dans la maladie de Parkinson, Benedetti a montré qu’une injection placebo pouvait déclencher une libération de dopamine striatale équivalente à celle d’un médicament dopaminergique actif, avec une amélioration motrice transitoire (Benedetti, 2014). Cela signifie que la seule attente peut reproduire la signature neurochimique fondamentale d’un traitement pharmacologique, démontrant que la croyance a un pouvoir mesurable sur la signalisation dopaminergique et la motricité.

L’effet nocebo : le dommage par l’attente

Le jumeau obscur du placebo est l’effet nocebo — la génération de résultats indésirables par l’attente. Le compte rendu de Colloca et Barsky dans The New England Journal of Medicine (2020, PMID 32348636) décrit les mécanismes : activation de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, élévation de la cholécystokinine et anxiété anticipatoire. Cela signifie que la peur et la suggestion peuvent activer directement la chimie du stress du corps, produisant de véritables symptômes physiques sans toxine externe.

Le simple fait d’avertir les patients des effets secondaires possibles peut en augmenter l’incidence.

Dans les essais sur les vaccins et les antidépresseurs, les sujets informés de certains effets secondaires les rapportent à des taux deux à trois fois plus élevés que ceux non informés. Cela a créé une tension éthique entre le consentement éclairé et la minimisation du préjudice induit. Les cliniciens doivent équilibrer transparence et protection contre la suggestion.

IV. L’effet Lessebo : quand l’attente atténue l’efficacité

L’effet lessebo (Mestre, Int Rev Neurobiol, 2020, DOI 10.1016/bs.irn.2020.04.005) se produit lorsque les participants soupçonnent qu’ils reçoivent un placebo, réduisant à la fois l’efficacité subjective et objective du médicament. Cet effet explique la diminution de l’efficacité des antidépresseurs dans les essais de phase avancée où le scepticisme grandit. La théorie de l’attente de réponse de Kirsch place la croyance au centre de tout changement thérapeutique (Kirsch, 2018), tandis que Benedetti met en avant plusieurs mécanismes — attente, conditionnement et modulation neuronale. La divergence entre le minimalisme psychologique de Kirsch et le pluralisme neurobiologique de Benedetti définit le discours moderne sur le placebo.

V. Au-delà du placebo : la révolution Drucebo

Penson et ses collègues ont introduit le terme drucebo pour décrire les effets d’attente dans un contexte de médicament actif (J Cachexia Sarcopenia Muscle, 2018, DOI 10.1002/jcsm.12344). Dans leur article de position ultérieur (2022, DOI 10.1002/jcsm.12960), ils distinguent le drucebo positif (attente bénéfique) du drucebo négatif (dommage induit par l’attente).

L’essai SAMSON (Wood et al., NEJM, 2020, DOI 10.1056/NEJMoa2031173) a confirmé cette dynamique. Soixante patients intolérants aux statines ont alterné entre des mois avec statine, placebo et sans comprimé. L’intensité des symptômes a doublé pendant les mois statine et placebo, sans différence entre eux. Le ratio nocebo — augmentation des symptômes sous placebo divisée par celle sous statine — était de 0,90, montrant que 90 % des symptômes rapportés provenait de l’attente. Une fois cette information comprise, la moitié des participants ont repris la thérapie par statine. Le cadre drucebo quantifie l’attente comme un cofacteur pharmacologique.

VI. Attente contre biologie : le problème de démarcation

L’attente n’explique qu’une partie de la variance. Le conditionnement, l’apprentissage immunitaire et la cognition incarnée y contribuent également. Par exemple, des stimuli appariés peuvent reconditionner la suppression immunitaire indépendamment de la conscience. Cela signifie que le corps peut « apprendre » des réactions physiologiques comme il apprend des habitudes, stockant des associations entre contexte et état immunitaire.

Sans groupes de contrôle « sans traitement », les essais ne peuvent pas séparer les effets pharmacologiques, d’attente et d’histoire naturelle.

Le phénomène placebo met ainsi en lumière un fossé épistémique : la médecine mesure les résultats, mais rarement le sens. Lorsque mécanisme et interprétation se combinent, cela conduit à l’illusion de contrôle sur des systèmes qui s’autorégulent par le sens.

VII. Iatrogénèse et son miroir

L’iatrogenèse — la maladie causée par une intervention médicale — figure parmi les principales causes de mortalité mondiale. L’analyse de Makary et Daniel dans le BMJ (2016, PMID 27143499) a estimé que 5 à 10 % des décès hospitaliers résultent d’erreurs médicales ou de surtraitements. La polymédication et les interventions chroniques créent une « charge iatrogène » cumulative. Pourtant, le processus miroir — la récupération du corps après la levée de cette charge — reste à peine étudié.

VIII. L’effet aiatrocebo — l’absence comme médecine

Définition : l’effet aiatrocebo est la normalisation physiologique et la restauration systémique qui suivent l’absence d’interférence iatrogène. De manière importante, il comprend également une part d’attente psychologique, car nous avons été conditionnés à ne pas nous attendre à ce que le retrait d’un médicament conduise à la santé. L’effet biologique de santé qui en résulte est réel, mais inattendu.

Dérivé de iatrogenèse (iatros = guérisseur, genesis = origine) avec le préfixe a- (sans) et le suffixe -cebo (« recevoir »), il marque le pendant positif du dommage médical. Il se distingue du placebo (fondé sur l’attente) et du défi thérapeutique inverse (réglementaire). L’aiatrocebo décrit le processus actif d’autorégulation une fois la perturbation cessée.

Un excellent exemple est le retour à la santé dû à la cessation des vaccins observé dans l’étude de Lyons-Weiler et Blaylock en 2022.

Le sous-ensemble critique : les enfants ayant cessé la vaccination

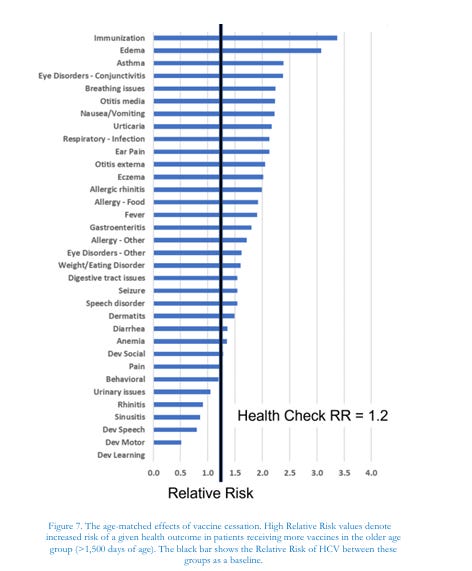

Dans la figure 7 de l’étude et la section « Effets de la cessation vaccinale », les auteurs ont comparé les enfants plus âgés (> 1 500 jours) ayant eu une forte couverture vaccinale à ceux dont les parents ont cessé de vacciner après les premières doses.

Les résultats ont montré que la cessation était associée à une réduction du risque relatif de recours aux soins médicaux pour la plupart des affections — une baisse généralisée dans presque toutes les catégories diagnostiques (asthme, otite moyenne, eczéma, gastro-entérite, anémie, etc.).

En bref, ceux qui ont cessé de se faire vacciner se sont améliorés. C’est cela, l’effet aiatrocebo.

Figure 7. Effets du sevrage vaccinal selon l’âge. Des valeurs de risque relatif élevées indiquent un risque accru d’un effet sur la santé donné chez les patients ayant reçu davantage de vaccins dans le groupe d’âge plus avancé (> 1 500 jours). La barre noire montre le risque relatif du HCV entre ces groupes servant de référence.

En termes quantitatifs, les rapports de risque relatif pour les enfants vaccinés étaient supérieurs à 1,0 pour presque toutes les affections, tandis que les enfants ayant interrompu la vaccination montraient une normalisation vers 1,0 ou en dessous.

L’effet aiatrocebo est un élément à prendre en compte lors des études sur les grands changements de type de soins médicaux — par exemple, du modèle allopathique polypharmaceutique vers des approches intégratives et holistiques de la médecine.

Profil mécaniste :

-

Cessation du blocage des récepteurs → rééquilibration des récepteurs et normalisation synaptique.

-

Réduction de la charge métabolique → restauration des fonctions hépatiques et mitochondriales.

-

Rebond neuroendocrinien → normalisation du cortisol et du rythme circadien.

-

Réversibilité épigénétique → déméthylation du silence transcriptionnel induit par le médicament.

Cela signifie que l’arrêt d’un médicament peut parfois inverser ses empreintes moléculaires, restaurant les gènes qui avaient été chimiquement réduits au silence pendant le traitement.

Exemples empiriques supplémentaires :

-

Récupération cognitive après réduction progressive des anticholinergiques.

-

Inversion de l’apathie induite par les ISRS.

-

Réduction de la polymédication abaissant la mortalité (J Am Med Dir Assoc, 2018, PMID 29628266).

-

Normalisation de l’excitabilité corticale après sevrage (Front Psychiatry, 2021, PMID 34447206).

|

Terme |

Mécanisme |

Moteur |

Direction |

Contexte |

Référence clé |

|

Placebo |

Activation des voies endogènes (opioïdes, dopaminergiques) induite par les attentes |

Psychologique |

Positive |

Intervention inerte ou symbolique |

Benedetti et al., Nat Rev Neurosci (2005) DOI : 10.1038/nrn1705 |

|

Nocebo |

Activation des réseaux de stress et d’anxiété induite par les attentes (axe HPA, CCK) |

Psychologique |

Négative |

Intervention inerte ou symbolique |

Colloca & Barsky, N Eng!J Med (2020) PMID : 32348636 |

|

Lessebo |

L’attente d’un effet placebo atténue l’efficacité perçue ou réelle du traitement actif |

Psychologique |

Neutre/Négative |

Traitement actif dans un contexte d’incertitude |

Mestre, Int Rev Neuroblol (2020) DO1 : 10.1016/bs.irn. 2ron.tu nn5 |

|

Drucebo |

Les effets liés aux attentes surviennent pendant un traitement pharmacologique actif |

Psychologique & Pharmacologique |

± |

Contexte médicamenteux actif |

Penson et al., J Cachexio Sorcopenio Muscle (2018) DOI : 10.1002/ jcsm.12344 |

|

Iatrogénique |

Préjudice physiologique causé directement par une intervention médicale ou pharmacologique |

Biologique |

Négative |

Exposition médicale ou pharmacologique active |

Makary & Daniel, BMJ (2016) PMID : 27143499 |

|

Aiatrocebo |

Restauration et normalisation après le retrait de la charge iatrogène |

Biologique |

Positive |

Retrait ou absence d’intervention médicale |

Lyons-Weiler, 2025 (article actuel) |

Interprétation :

Le tableau résume les six principaux effets « -ebo », montrant comment les attentes et la biologie interagissent dans des contextes médicaux actifs et absents. Ensemble, ils définissent un continuum allant de l’anticipation psychologique à la libération biologique.

Tableau 1. Taxonomie des effets en –EBO et leurs domaines mécanistes

Ce tableau classe six principaux phénomènes en « –ebo » — placebo, nocebo, lessebo, drucebo, iatrogène et aiatrocebo — selon leurs mécanismes dominants, leurs moteurs et leurs effets directionnels. Il illustre la manière dont l’attente psychologique et la causalité biologique forment un continuum : de l’activation endogène bénéfique (placebo) au dommage provoqué par l’anticipation (nocebo), de l’efficacité diminuée sous incertitude (lessebo) aux effets d’attente dans les contextes pharmacologiques (drucebo), jusqu’au dommage médical direct (iatrogène) et à son processus miroir de restauration physiologique après retrait (aiatrocebo). Ensemble, ces catégories délimitent la topologie psychobiologique complète de l’intervention et de la non-intervention.

|

[1] Sevrage médicamenteux / Cessation de l’intervention ↓ [2] Normalisation des récepteurs et des enzymes ↓ [3] Réduction du stress métabolique et oxydatif ↓ [4] Rebond neuroendocrinien et mitochondrial ↓ [5] Réversibilité épigénétique (déméthylation des gènes supprimés) ↓ [6] Restauration homéostatique — Récupération cognitive, énergétique et de l’humeur |

Figure 1. Ce diagramme de flux décrit les processus biologiques séquentiels sous-jacents à l’effet aiatrocebo. Lorsque l’interférence pharmacologique ou procédurale cesse, la dynamique des récepteurs et l’équilibre enzymatique se normalisent. La réduction de la charge métabolique et oxydative permet la récupération mitochondriale, conduisant à une rééquilibration neuroendocrinienne et à une réversibilité épigénétique. Le résultat cumulatif est une homéostasie restaurée — observable sous forme d’amélioration de la cognition, de la stabilité émotionnelle et de la résilience physiologique. Le diagramme illustre que l’absence, lorsqu’elle est correctement synchronisée, constitue une phase active de guérison plutôt qu’une interruption passive des soins.

L’effet aiatrocebo redéfinit le « ne rien faire » comme un processus actif de réparation physiologique. La médecine doit évaluer non seulement les bénéfices et les risques de l’intervention, mais aussi la résilience des systèmes une fois libérés de celle-ci.

De manière importante, cela signifie que s’abstenir d’intervenir n’est pas de la négligence — c’est un acte thérapeutique fondé sur des preuves, permettant à l’autorégulation de reprendre.

La « sortie de l’essai (washing out) » pendant les essais cliniques comme opérationnalisation de l’aiatrocebo

Une période de « washout » dans la conception d’une étude ou dans la pratique clinique est un intervalle temporel délibéré permettant au corps d’éliminer les effets pharmacodynamiques et homéostatiques persistants d’interventions antérieures avant d’introduire une nouvelle exposition.

C’est la forme expérimentale qui consiste à laisser place à l’autorégulation et à la détoxification avant une nouvelle mesure. Cela signifie que les périodes de washout fonctionnent comme des passerelles contrôlées entre les états iatrogènes et aiatrocebo.

Implications cliniques et méthodologiques

-

Éviter les effets de report — Dans les essais croisés ou séquentiels, les périodes de washout empêchent l’activité résiduelle du médicament, qui pourrait fausser les résultats.

-

Révéler la véritable fonction de base — Elles permettent aux chercheurs d’observer la physiologie non perturbée d’un patient, clarifiant quels symptômes ou fonctions persistent sans intervention.

-

Parallèle éthique — C’est l’incarnation scientifique du principe « d’abord, ne pas nuire » à l’échelle temporelle : une pause qui reconnaît le droit du corps à l’équilibre.

IX. Conclusion : du volontarisme interventionniste à la décision clinique intelligente

La médecine moderne a cartographié la psychobiologie de la croyance, mais non la biologie de l’absence. Le continuum allant du placebo à l’aiatrocebo révèle que l’attente et le retrait sont deux formes de modulation — l’une cognitive, l’autre matérielle. La maîtrise de la guérison dépend peut-être moins de l’invention moléculaire que de la capacité à savoir quand laisser le corps se souvenir de lui-même.

Références

-

Beecher HK. The Powerful Placebo. JAMA. 1955;159(17):1602–1606.

-

Benedetti F et al. Placebo mechanisms in the brain. Nat Rev Neurosci. 2005;6:545–552. PMID: 16136173.

-

Benedetti F. Placebo Effects: From the Neurobiological Paradigm to Translational Implications. Neuron. 2014;84(3):623–637. DOI: 10.1016/j.neuron.2014.10.023.

-

Colloca L, Barsky AJ. Placebo and Nocebo Effects. N Engl J Med. 2020;382:554–561. PMID: 32348636.

-

Mestre TA. The Lessebo Effect in Clinical Trials. Int Rev Neurobiol. 2020;155:345–362. DOI: 10.1016/bs.irn.2020.04.005.

-

Kirsch I. Response Expectancy and the Placebo Effect. Adv Exp Soc Psychol. 2018;58:81–142. DOI: 10.1016/S0074-7742(18)30003-5.

-

Penson PE et al. The “Drucebo” Effect in Statin Therapy. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2018;9(4):1028–1039. DOI: 10.1002/jcsm.12344.

-

Penson PE et al. International Lipid Expert Panel Position Paper on Drucebo Effects. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2022;13(1):159–175. DOI: 10.1002/jcsm.12960.

-

Wood FA et al. N-of-1 Trial of Statin-Related Muscle Symptoms. N Engl J Med. 2020;383:2182–2192. DOI: 10.1056/NEJMoa2031173.

-

Makary MA, Daniel M. Medical Error—The Third Leading Cause of Death in the US. BMJ. 2016;353:i2139. PMID: 27143499.

-

Jørgensen T et al. Reducing Polypharmacy in Nursing Homes. J Am Med Dir Assoc. 2018;19(7):618–624. PMID: 29628266.

-

Ferdek P et al. Cortical Excitability After Antidepressant Withdrawal. Front Psychiatry. 2021;12:738678. PMID: 34447206.

-

Lyons-Weiler J, Blaylock RL. Revisiting Excess Diagnoses of Illnesses and Conditions in Children Whose Parents Provided Informed Permission to Vaccinate Them. International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research. 2022;2(2):603–618. DOI: 10.56098/ijvtpr.v2i2.59.

Texte original publié le 30 octobre 2025 : https://popularrationalism.substack.com/p/you-think-you-know-the-placebo-effect

Le Dr James Lyons-Weiler est un chercheur scientifique et un auteur prolifique avec plus de 55 études évaluées par des pairs et trois livres à son actif : Ebola: An Evolving Story, Cures vs. Profits, and The Environmental and Genetic Causes of Autism. Il est le fondateur et PDG de l’Institut des connaissances pures et appliquées (IPAK).