L’immortalité numérique est un mirage métaphysique

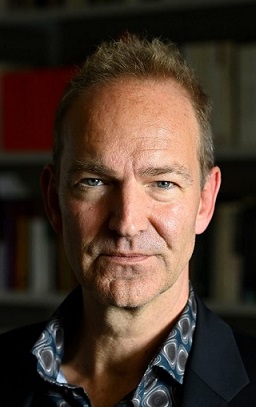

William Egginton, professeur Decker en sciences humaines à Johns Hopkins, et auteur de The Rigor of Angels: Borges, Heisenberg, Kant and the Ultimate Nature of Reality.

Téléverser des esprits dans des ordinateurs n’est pas seulement techniquement impossible — l’idée même repose sur une profonde méprise de la conscience et de notre place dans la réalité. C’est ce que soutient William Egginton, dont le livre récent explore les relations entre les philosophies de Kant, Heisenberg et Borges. Traçant un parallèle entre les esprits et les singularités de l’espace-temps à l’intérieur des trous noirs, il affirme que tenter de connaître de telles choses revient à vouloir aller au-delà des simples apparences vers la réalité en soi — un projet futile, selon lui. Et si les esprits ne peuvent pas être véritablement connus, ils ne peuvent certainement pas être copiés ni téléversés dans des ordinateurs. Des futuristes comme Ray Kurzweil et Dmitry Itskov, qui visent l’immortalité cybernétique, courent après un mirage métaphysique.

Téléverser les esprits

Les philosophes parlent souvent de la conscience comme si c’était un problème. Mieux encore, deux problèmes : un facile et un difficile. Le soi-disant problème facile (que le psychologue Steven Pinker a plaisanté en disant qu’il est à peu près aussi facile que d’aller sur Mars) consiste simplement à expliquer comment le cerveau a évolué pour accomplir les tâches complexes que nous associons à l’intelligence humaine, telles que juger, décider, communiquer des décisions par le langage et agir en conséquence. Le problème difficile, en revanche, se réfère à l’objectif d’expliquer comment le cerveau produit les expériences que nous associons à chaque aspect de l’existence : les sensations des couleurs, des sons, des saveurs, ou l’expérience d’être quelqu’un qui existe ici et maintenant et doit décider de ce qu’il faut faire ou de la direction à prendre. Certains philosophes ont levé les bras au ciel devant la difficulté de cette tâche ; d’autres ont tout simplement rejeté la tâche, niant même qu’il y ait un problème à la base. Pour ceux qui ont décidé de la prendre au sérieux, un genre curieux d’investigation a vu le jour, où l’horreur, la science-fiction et la fantasy deviennent le terrain d’expériences de pensée sur ce qui rend réellement compte de l’expérience humaine.

Un paradoxe similaire émerge lorsque nous traitons la conscience comme un objet de connaissance, par laquelle j’entends simplement quelque chose qui peut être étudié et compris de l’extérieur.

Un trope courant dans ces réflexions est que mon expérience à la première personne du monde pourrait être quelque chose de transférable hors de mon corps. Bien sûr, cette idée n’est ni nouvelle ni limitée aux philosophes qui utilisent la science-fiction pour spéculer sur la conscience. La même présomption anime les croyances religieuses anciennes et actuelles concernant l’immortalité de l’âme et la réincarnation. Dans le dialogue Phédon de Platon, nous apprenons la conviction de Socrate que son âme survivra à sa mort. Une manifestation plus récente de ce trope imagine la conscience comme une pure information, quelque chose que l’on pourrait coder dans un logiciel et télécharger sur un ordinateur central avant la mort, prolongeant ainsi la vie indéfiniment. En effet, le futuriste Ray Kurzweil, qui a popularisé l’usage du mot « singularité » pour désigner le moment toujours plus proche où humains et machines fusionneront, prévoirait de télécharger sa mémoire dès qu’une telle interface deviendra possible. Il a déjà créé une version IA de son père, dont il affirme que, malgré sa forme relativement rudimentaire, elle lui permet de vivre une sorte de relation avec lui par-delà la tombe. Mais concevoir l’expérience de l’existence à la première personne comme quelque chose que nous pourrions un jour expliquer pleinement, reproduire, atteindre ou transférer entre des corps implique une singularité d’un tout autre ordre que celle sur laquelle compte Kurzweil.

L’irréalité de l’espace et du temps

Dans un article récent sur les trous noirs pour IAI (Institute of Art and Ideas) News, j’ai proposé que, plutôt que de considérer ces déchirures massives et cataclysmiques dans l’espace-temps cosmique comme des objets existant réellement « là dehors », nous les traitions plutôt comme des preuves de la thèse idéaliste selon laquelle nous sommes confinés à un monde d’apparences sans accès au monde réel tel qu’il existe en dehors de la manière dont il nous apparaît. Ce monde se désagrège de façon apparemment paradoxale lorsque nous ne reconnaissons pas ses limites inhérentes et que nous le traitons comme s’il était la réalité elle-même.

L’idée de cette proposition ne vient pas de la physique, mais de la littérature et de la philosophie — plus précisément, d’une étrange et belle citation de Jorge Luis Borges, selon qui nous avons « rêvé le monde. Nous l’avons rêvé résistant, mystérieux, visible, omniprésent dans l’espace et durable dans le temps ; mais, dans son architecture nous avons permis des crevasses ténues et éternelles d’irrationalité qui nous disent qu’il est faux ». Certaines de ces crevasses, dit-il, apparaissent dans les paradoxes de Zénon et les antinomies de Kant. Dans cet article, j’ai tenté de montrer comment la singularité spatio-temporelle au centre d’un trou noir illustre le paradoxe d’Achille et de la tortue, car le temps nécessaire pour atteindre la singularité ralentit à mesure qu’on s’en rapproche, de sorte qu’on ne peut jamais l’atteindre. Ici, je veux suggérer qu’un paradoxe similaire émerge lorsque nous traitons la conscience comme un objet de connaissance, par laquelle j’entends simplement quelque chose qui peut être étudié et compris de l’extérieur.

Les paradoxes de Zénon visaient à montrer que le mouvement, et donc tout changement, est une illusion ; que tout ce qui existe est une réalité unique et immuable. Son paradoxe le plus célèbre imagine le rapide Achille essayant de rattraper une tortue lente et échouant, parce qu’il doit traverser un nombre infini de distances toujours plus petites pour y parvenir. Mais il cite aussi une version plus simple du même paradoxe dans laquelle une flèche échoue à franchir une distance, si courte soit-elle, parce que la distance en question peut également être subdivisée à l’infini. En effet, par la même logique, je ne peux pas vieillir, car pour devenir plus âgé d’une minute, je dois d’abord vieillir d’une demi-minute, puis d’un quart de minute, et ainsi de suite à l’infini. Comme le dit Parménide, le maître de Zénon, dans un célèbre débat avec Socrate, pour qu’une chose devienne, ne serait-ce qu’un instant plus tard, quelque chose d’un peu différent, elle doit passer par une autre étape — il appelle ce moment du changement une « créature curieuse » — lorsqu’elle n’est plus la chose qu’elle était et pas encore la chose qu’elle va devenir.

Les singularités émergent aux limites de nos abstractions. Nous les trouvons lorsque nous essayons de diviser l’espace ou le temps à des degrés infinitésimaux ; ou de franchir des distances toujours plus grandes en des temps limités ; ou d’ajuster une masse infinie dans un espace fini.

Pour Zénon et Parménide, ces paradoxes prouvent que le changement est une illusion. Mais même si nous n’acceptons pas leur conclusion selon laquelle la réalité ultime doit alors être l’opposé du changement — l’Un, quelque chose que nous pourrions aujourd’hui nous représenter comme l’univers bloc, une étendue massive et figée de l’espace-temps, existant simultanément du début à la fin, sans extérieur, sans avant et sans après — ils ont tout de même raison sur un point : un être capable de mesurer et d’observer l’espace et le temps peut en effet conjurer une subdivision infinie de l’espace et du temps qui semble les rendre, eux et les objets qu’ils contiennent, ne serait-ce qu’en théorie, incapables de changement.

Mais quel type d’être peut diviser ainsi l’espace et le temps ? Un seul : un être qui peut se relier à lui-même un instant plus tôt et se projeter un instant plus tard, ou qui peut se relier à d’autres choses situées dans une direction ou une autre autour de lui. Un tel être peut alors transformer cette relation en abstraction, appeler cette abstraction « temps » ou « espace », et commencer à la diviser. Sans l’avoir d’abord abstraite, toutefois, il n’y a pas de division. La division n’est jamais de ce qui est réel, mais seulement de l’abstraction du réel.

Singularités et insaisissabilité du moi

Les singularités émergent aux limites de nos abstractions. Nous les trouvons lorsque nous essayons de diviser l’espace ou le temps à des degrés infinitésimaux ; ou de franchir des distances toujours plus grandes en des temps limités ; ou faire rentrer une masse infinie dans un espace fini. Elles apparaissent lorsque nous prenons pour objets de connaissance des choses qui ne sont pas des objets possibles de connaissance, comme l’espace dans son ensemble, vu de l’extérieur ; ou le temps dans son ensemble, vu avant qu’il ne commence. Et une telle singularité nous attend si nous essayons de nous placer derrière le point d’appui (fulcrum) à partir duquel l’observation devient possible afin de l’observer, comme s’il s’agissait d’un objet à observer.

J’emploie l’image d’un point d’appui comme représentation visuelle de ce que Kant appelait l’unité de l’aperception pure. Pour Kant, c’est le point à partir duquel s’opère la synthèse de l’information sensorielle requise pour qu’il y ait expérience. Kant appelle ce point l’ego, empruntant à l’« ego cogito » de Descartes ou « je pense », mais il lui refuse aussitôt la substantialité que Descartes lui avait attribuée en raisonnant « je suis une substance qui pense », une res cogitans. Au lieu de cela, cet ego n’est rien d’autre qu’une fonction logique, l’accompagnement nécessaire de toute cognition, et ne doit pas être confondu avec une quelconque forme de substance, qu’elle soit matérielle ou spirituelle.

Pour Kant, transformer la fonction logique du « je pense » en une substance — qu’il s’agisse d’un processus physique dans le cerveau, ou d’un fantôme dans la machine qui survivrait au corps humain — est un nouvel exemple de la raison dépassant les limites de l’expérience. Le résultat, dans ce cas, n’est pas une antinomie en soi, mais ce qu’il appelle un paralogisme, un cas de raisonnement apparemment solide qui nous conduit à l’erreur de « confondre l’abstraction possible de mon existence empiriquement déterminée avec la supposée conscience d’une possible existence séparée de mon moi pensant ». Cette fausse conscience séparable surgit à la place de ce que nous avons réellement, à savoir « rien de plus en pensée que l’unité de la conscience, qui se trouve à la base de toute détermination de la cognition ».

Comme la mystérieuse limite tapie au cœur des trous noirs, la singularité de l’expérience du monde d’un autre être est quelque chose que nous pouvons seulement approcher, mais jamais atteindre.

Armés de la « philosophie écrasante » de Kant, comme l’appelait son contemporain Moses Mendelssohn, revenons à Kurzweil et à son désir de survivre à son propre corps. Pour qu’il devienne immortel dans un sens significatif, les souvenirs qu’il téléverserait devraient être accompagnés de quelque chose comme l’expérience d’être celui qui possédait ces souvenirs et qui continue de les posséder — sinon, l’immortalité en question n’est rien de plus qu’une version plus détaillée d’un album photos, d’un mémoire ou d’un journal vidéo. Autrement dit, les « souvenirs » seraient vécus de l’extérieur, par quelqu’un d’autre, plutôt que par Kurzweil lui-même. Ce qui est spécifique et unique dans l’expérience de Kurzweil n’est pas les souvenirs qu’il a vécus, mais plutôt l’ego, qui synthétise les éléments de la conscience au fil du temps, et qui fut la condition de possibilité pour les avoir en premier lieu. Et cette unité est, par définition, non transférable.

Lorsque je conçois un autre être devant moi — un autre humain, un chimpanzé, un chien, une mouche, ou une machine — comme expérimentant le monde d’une certaine manière, je pose implicitement la question que le philosophe Thomas Nagel a rendue célèbre à propos des chauves-souris, à savoir : qu’est-ce que cela fait d’être cet être ? Si je suis capable de poser la question, cela implique que je ne peux pas avoir cette expérience au sens où je pourrais y entrer et l’expérimenter moi-même. Si je le pouvais, ce ne serait pas quelque chose dont je me demande, mais plutôt quelque chose que, eh bien, j’expérimente — comme lire un livre ou regarder un film, quelque chose que j’ai tendance à faire sans me demander ce que c’est que d’être ce livre ou d’être ce film. Ce que nous appelons conscience, en d’autres termes, mon expérience d’être un être vivant, implique une limite nécessaire. Plus précisément, si elle implique de se demander ce que cela pourrait être d’être d’autres êtres, elle implique tout autant l’impossibilité de franchir cette limite et d’expérimenter réellement ce que c’est que d’être eux.

Le terme « singularité » tel qu’il est utilisé dans les discussions sur les consciences transférables — de la réincarnation à l’immortalité rendue possible par l’ordinateur — est donc un terme remarquablement approprié. Comme la mystérieuse limite qui se trouve au cœur des trous noirs, la singularité de l’expérience qu’un autre être a du monde est quelque chose que nous pouvons seulement approcher, mais jamais atteindre. Cela tient au fait que la nature même de ce que nous utilisons pour l’approcher — la traversée de l’espace dans le temps, dans le cas des trous noirs, ou l’expérience à la première personne d’autres êtres, dans le cas de la conscience — se dissout à mesure que nous tentons de franchir la limite qui garde notre récompense. Si notre moyen de mouvement est l’espace-temps, alors une limite qui se situe de l’autre côté de la dissolution de l’espace-temps devient, par définition, impossible à atteindre. De la même manière, si notre moyen de connaître quelque chose est notre expérience à la première personne ou notre conscience de celle-ci, alors prendre en charge l’expérience à la première personne d’une autre personne est impossible, parce que cela dissout le moyen même dont je dispose pour obtenir cette connaissance tout en restant moi.

Texte original publié le 1er septembre 2025 : https://iai.tv/articles/consciousness-cant-be-uploaded-auid-3352?_auid=2020