Un bref résumé de la recherche de vingt-cinq ans de David Bohm

Nous faisons face à un effondrement de l’ordre social général et des valeurs humaines qui menace la stabilité du monde entier. Les connaissances existantes ne peuvent pas relever ce défi. Il faut quelque chose de beaucoup plus profond — une approche entièrement nouvelle. Je suggère que le moyen même par lequel nous essayons de résoudre nos problèmes est le problème. La source de nos difficultés réside dans la structure même de la pensée.

Nous faisons face à un effondrement de l’ordre social général et des valeurs humaines qui menace la stabilité du monde entier. Les connaissances existantes ne peuvent pas relever ce défi. Il faut quelque chose de beaucoup plus profond — une approche entièrement nouvelle. Je suggère que le moyen même par lequel nous essayons de résoudre nos problèmes est le problème. La source de nos difficultés réside dans la structure même de la pensée.

Nous ne comprenons pas vraiment la nature de notre processus de pensée ; nous ne sommes pas conscients de son fonctionnement, ni de la manière dont il perturbe non seulement notre société et nos vies individuelles, mais aussi le fonctionnement du cerveau et du système nerveux — nous rendant malades ou peut-être même endommageant le système.

La pensée rationnelle, ordonnée et factuelle, comme dans une véritable recherche scientifique, a de la valeur. Mais le type de pensée qui est destructeur est la pensée centrée sur soi. À première vue, on pourrait se demander pourquoi la pensée centrée sur soi est si mauvaise. Si le moi existait réellement, il serait peut-être logique de centrer la pensée sur lui. Mais si le moi (y compris la culture et même la structure fondamentale de la pensée) est une sorte d’illusion ou de théâtre — alors centrer notre pensée sur quelque chose d’illusoire (une abstraction ou une image) que l’on suppose d’une importance suprême perturbera l’ensemble du processus. Cela ne rendra pas seulement fausse la pensée que nous avons de nous-mêmes, mais aussi toute autre pensée, transformant la pensée en un instrument dangereux et destructeur.

Il existe une tendance intrinsèque à l’aveuglement intégrée à ce processus de pensée, car il n’y a pas d’intelligence en lui. La pensée n’est qu’un système de réflexes. On pourrait prendre l’exemple de Pavlov et de son chien. Le chien a un réflexe naturel : lorsqu’il voit de la nourriture, il salive. Si l’on fait sonner une cloche chaque fois qu’il voit la nourriture, il finira par saliver au seul son de la cloche. Finalement, il sautera l’étape de la perception de la nourriture, et on obtiendra un réflexe conditionné. Je dis que la pensée fonctionne comme un réflexe conditionné. Le point essentiel est que l’intelligence n’est pas l’intellect. Les règles de la logique formelle ne sont pas identiques à l’intelligence. L’intelligence qui s’est cristallisée n’est plus de l’intelligence.

Ainsi, le principal problème de l’espèce humaine est l’incohérence de la pensée et de son activité. Le principal signe d’incohérence est que l’on n’obtient pas les résultats que l’on vise. La contradiction, la confusion et le conflit en sont des cas particuliers. Les exemples d’incohérence sont nombreux : nous voulons la paix et nous obtenons la guerre. Nous voulons une Terre habitable et nous produisons toutes sortes d’activités qui nuisent à l’environnement ou le détruisent. Les gens ne voulaient pas de guerre au Moyen-Orient, mais ils y ont envoyé d’immenses quantités d’armes, ce qui l’a rendue possible. On peut multiplier à l’infini les exemples d’incohérence. La pensée tend à produire de l’incohérence telle que nous l’utilisons, parce que nous ne sommes pas clairs sur ce que nous faisons. L’incohérence et l’aveuglement sont inhérents à la pensée. L’incohérence est contre-productive. Elle cause de la souffrance.

La pensée comme théâtre

L’activité essentielle de la science consiste en la pensée, qui naît d’une perception créatrice et s’exprime à travers le jeu. Cela donne lieu à un processus dans lequel la pensée (et l’expérience) se déploie en connaissance provisoire, qui s’étend ensuite dans l’action et revient sous forme de perception et de connaissance renouvelées. Ce processus conduit à une adaptation continue du savoir, qui subit une croissance, une transformation et une extension constantes. La connaissance n’est donc pas quelque chose de rigide et de fixe qui s’accumule indéfiniment de manière régulière, mais un processus continuel de changement. Sa croissance ressemble davantage à celle d’un organisme qu’à celle d’une base de données. Lorsqu’on rencontre de sérieuses contradictions dans la connaissance, il est nécessaire de revenir à la perception créatrice et au jeu libre, qui transforment la connaissance. Lorsque la créativité est asservie à des objectifs extérieurs, impliquant la recherche de récompenses, toute l’activité commence à dégénérer. La connaissance, en dehors de ce cycle d’activité, n’a aucun sens (en réalité, elle devient de plus en plus dangereuse).

Le jeu créatif est un élément essentiel dans la formation de nouvelles hypothèses et idées. En effet, la pensée qui tente d’éviter le jeu se joue en fait à elle-même un mauvais tour.

La fausseté qui peut s’infiltrer dans le jeu de la pensée se manifeste dans l’étymologie des mots illusion, délire (delusion en anglais) et collusion, qui ont tous pour racine latine ludere, « jouer ». L’illusion implique de jouer faux avec la perception ; le délire, de jouer faux avec la pensée ; et la collusion, de jouer faux ensemble pour soutenir les illusions et délires des uns des autres.

Dans l’acte de jeu créatif surgissent de nouvelles perceptions qui permettent à une personne de proposer une idée nouvelle pouvant être explorée. À mesure que les implications de cette idée se déploient, elles se composent ou s’assemblent avec d’autres idées familières.

Finalement, la personne suppose que ces idées sont correctes ; en d’autres termes, elle fait une supposition ou une hypothèse, puis agit selon la notion que les choses sont réellement ainsi. Le mouvement qui va de proposer à composer, puis à supposer permet d’accomplir les actions quotidiennes avec peu ou pas de pensée consciente.

Ceci n’est approprié que tant que l’esprit demeure sensible à la possibilité que, dans de nouveaux contextes, des preuves puissent surgir montrant que ces idées sont erronées ou confuses. Si cela se produit, les scientifiques (ou les parents, éducateurs, soignants, entraîneurs) doivent être prêts à abandonner les idées en question et à revenir au jeu libre de la pensée (comme théâtre), d’où peuvent émerger de nouvelles idées.

Mais les gens ont tendance à pousser leurs suppositions trop loin. Il y a une tendance à devenir absolu, à dire qu’une chose couvre tout. Une bonne théorie va loin, mais elle ne couvre jamais le tout. Le tout ne peut pas être saisi par la pensée.

La réalité est relative

L’essence, ou la réalité sous-jacente ne peut pas être saisie par la pensée, car la pensée ne peut saisir que les apparences. Selon notre contexte, nous faisons l’expérience de différentes visions de la réalité.

En Occident, nous avons radicalement changé notre vision de la réalité au cours des mille dernières années. Il y a deux ou trois mille ans, elle était peut-être plus proche de celle des premiers êtres humains, des chasseurs-cueilleurs vivant en petits groupes. Les conceptions générales de la réalité changent constamment, et elles changeront encore. Dans un siècle, les gens considéreront peut-être nos conceptions actuelles de la réalité comme naïves.

Clarté et intelligence

Rien ne peut remplacer la clarté. Si les gens sont confus, incohérents et embrouillés, alors quoi que vous disiez ne fonctionnera pas. C’est la situation de l’humanité. Les gens ont été très peu clairs. Ainsi, la première priorité est la clarté. Pour être clair, il faut être constamment sensible à l’incohérence.

Mais il existe un certain sens du tout (intelligence et perspicacité) qui ne peut être exprimé par des mots, et c’est à partir de cela que nous devons évoluer. L’intelligence est la clé — même pour l’éthique. Sans intelligence, il ne peut y avoir de véritable éthique.

Si nous pouvions suspendre nos opinions — non pas les défendre ni les supprimer, mais les tenir devant nous et les autres — alors les opinions de chacun seraient sur un pied d’égalité. Les miennes, les vôtres, etc. (y compris les suppositions fondamentales sur notre image de nous-mêmes, les autres et la culture). Une opinion n’a fondamentalement pas d’importance ; ce n’est qu’une supposition. Pourquoi la défendre ? Pourquoi s’y identifier ? Si nous observons tous ensemble nos opinions, nous aurons un contenu de conscience commun. À présent, chacun défend son opinion — souvent contre des preuves montrant qu’elle est erronée. C’est incohérent, donc contre-productif.

Sur le dialogue

La culture est un sens partagé, mais elle est aujourd’hui incohérente.

Nous suggérons que, si nous pouvions rassembler des groupes de 20 à 40 personnes et voir si nous pouvons faire cela — partager un contenu commun de conscience, non pour établir un groupe, mais pour explorer la communication. Cela pourrait être un germe qui se propagerait. Un tel groupe commence comme un microcosme de notre société. Vous y rencontrerez tous les problèmes — les gens se disputant sur des opinions, défendant leurs égos, et ainsi de suite. Il faut examiner cela. Cela demande du savoir et de l’habileté, idéalement avec un facilitateur. Les personnes qui essaient cela de manière arbitraire peuvent trouver la tâche difficile. Mais je pense qu’on peut y parvenir. Cela demandera un travail soutenu — parfois jusqu’à un an de pratique régulière, disons une fois par semaine.

Pourquoi sont-ils en dialogue ? Parce qu’ils en voient la signification. Ils en perçoivent la valeur (le fait que la clarté et la cohérence passent avant tout) et, par conséquent, ils en forment le but. Il ne s’agit pas d’imposer un but. Si les gens voient la signification et la valeur, ils persévéreront. Quiconque veut accomplir quelque chose de difficile doit traverser des difficultés et persister. Nous devons établir un changement de conscience à la base, qui remontera — et non l’inverse.

Chacun peut avoir son opinion. Dans le dialogue, nous partageons simplement nos opinions. Il n’y a aucune pression pour maintenir une opinion commune. Nous ne cherchons pas à faire quoi que ce soit. C’est essentiel — c’est un espace vide. Vous n’êtes pas sous pression. Vous êtes libre. Vous ne cherchez pas à maintenir votre identité ni à vous en débarrasser. C’est secondaire. Nous essayons simplement de communiquer avec clarté. Quand viendra le moment d’agir, ces principes fonctionneront, comme chez les Indiens d’Amérique du Nord. Nous créons un espace vide dans le but d’explorer la communication, car celle-ci s’est réellement effondrée.

Nous devons adopter une attitude orientée vers la cohérence. Mais si nous défendons l’incohérence, cela sera très destructeur. Les gens, en général, se trouvent souvent à défendre leur incohérence. La notion de dialogue vise à révéler notre incohérence collective. C’est pourquoi cela peut être un processus désagréable — mais il faut persévérer. La cohérence émergera.

Un esprit cohérent, chez une seule personne, peut faire plus qu’un esprit incohérent. Mais un esprit cohérent parmi vingt ou trente personnes pourrait faire bien davantage. Il percerait un trou dans nos arrangements sociaux actuels. Il mettrait en lumière l’incohérence de façon si éclatante que quelque chose (de nouveau, de cohérent et de véritablement intelligent) pourrait se produire.

J’ai toujours eu le rêve d’un dialogue entre scientifiques. Si nous pouvions établir cela, puis poursuivre avec un dialogue entre science, art et spiritualité — ce serait encore plus difficile. Mais je pense qu’un tel dialogue pourrait commencer à transformer profondément notre culture.

Sur la perception directe ou intuitive (insight)

Le point essentiel est que chacun doit être capable de remettre en question, avec une grande énergie et une grande passion, tout ce qui n’est pas clair. Il est nécessaire de soutenir cette remise en question malgré les difficultés. Cette remise en question n’est pas une fin en soi, et son but n’est pas principalement de produire des réponses. Elle est essentielle au mouvement global de la vie, qui ne peut être harmonieux que lorsque le questionnement incessant libère l’esprit de la tendance à s’accrocher indéfiniment à des connaissances contradictoires et confuses. Si vous interrogez de cette manière, il peut surgir une énergie de perception directe, essentielle pour ouvrir l’esprit à de nouvelles directions. C’est un défi immense — non seulement à cause de notre habitude de vouloir que les idées importantes soient protégées, mais aussi en raison de questions très profondes et subtiles concernant le fonctionnement de l’esprit.

Actuellement, la perception intuitive n’est généralement pas valorisée dans la société ou dans l’éducation. Au contraire, il existe un fort biais en faveur de l’accumulation de connaissances — bien au-delà du point où cela a un sens — tandis que l’esprit de questionnement, nécessaire à la perception intuitive, est ignoré, voire découragé lorsqu’il dérange des croyances fortement ancrées.

On parle également beaucoup de la nécessité de favoriser la créativité. Mais en y regardant de près, ce que l’on fait réellement est souvent le développement de l’imagination, ce qui ne suffit pas. L’imagination peut faire partie de la créativité, mais sans perception intuitive, ni l’imagination ni la raison, ni quoi que ce soit d’autre ne seront véritablement créatifs. Nous devons reconnaître que la perception directe elle-même a une très grande valeur. Alors, nous adopterons une attitude différente envers la connaissance, les valeurs et l’éducation. La vie dans son ensemble deviendra un champ où les possibilités de perceptions nouvelles et originales seront sans fin.

_______________

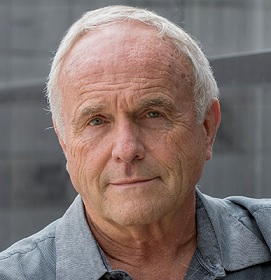

À propos : David Bohm était un physicien théoricien et philosophe visionnaire dont le travail a profondément transformé notre manière de penser la mécanique quantique, la conscience et la nature de la réalité. Il a occupé des postes dans des institutions prestigieuses, notamment à l’Université de Princeton, à l’Université de São Paulo et au Birkbeck College de Londres. Il a collaboré avec Albert Einstein et entretenu une association intellectuelle de longue date avec J. Krishnamurti.

a occupé des postes dans des institutions prestigieuses, notamment à l’Université de Princeton, à l’Université de São Paulo et au Birkbeck College de Londres. Il a collaboré avec Albert Einstein et entretenu une association intellectuelle de longue date avec J. Krishnamurti.

David croyait que la fragmentation — qu’elle soit dans la pensée, la société ou la science — était une cause fondamentale de nombreux problèmes humains. Il proposa que la réalité soit fondamentalement interconnectée et que la conscience fasse partie d’un ordre d’existence plus profond, impliqué.

Il développa le concept de Dialogue de Bohm, une méthode de communication ouverte visant à explorer la pensée collective et à favoriser la perception directe. Cette approche a influencé des domaines allant de l’éducation au développement organisationnel.

• La pensée comme système : Bohm soutenait que la pensée n’est pas simplement un reflet passif de la réalité, mais un système actif qui façonne la perception. Il soulignait que la pensée fonctionne souvent de manière autonome, comme un réflexe, créant des problèmes qu’elle tente ensuite de résoudre, conduisant à la fragmentation et à la confusion.

• La nature réflexive de la pensée : Il croyait que la pensée tend à se défendre et à résister au changement, ce qui peut piéger les individus dans des schémas répétitifs, à moins qu’ils ne deviennent conscients de cette réflexivité.

• La perception directe comme compréhension holistique : Bohm considérait la perception directe comme une compréhension soudaine et globale qui transcende le raisonnement linéaire. Il pensait que la véritable intelligence surgit lorsque la perception intuitive perce les schémas conditionnés de la pensée.

• L’intelligence au-delà du savoir : Pour Bohm, l’intelligence n’était pas simplement l’accumulation de faits, mais la capacité de percevoir les connexions et d’agir avec cohérence. Il reliait l’intelligence à la créativité et à la capacité de percevoir la totalité.

• Ordre impliqué et ordre expliqué : Bohm proposa que la réalité possède deux niveaux : l’ordre expliqué (les phénomènes observables) et l’ordre impliqué (une réalité plus profonde et enveloppée). Il suggérait que la conscience opère dans ces deux domaines, et que la perception directe surgit lorsque l’ordre impliqué se déploie dans la conscience.

• Holomouvement : Il introduisit le concept de holomouvement — un tout dynamique et fluide d’où émergent toutes les formes. La conscience, dans cette perspective, n’est pas séparée de l’univers, mais une manifestation de ce mouvement.

L’œuvre de David Bohm demeure influente dans des domaines allant de la physique quantique à la psychothérapie et au développement organisationnel. Sa vision de la totalité et sa critique de la pensée fragmentée continuent d’inspirer ceux qui cherchent une compréhension plus profonde de l’esprit et de la réalité.

Sources

Entretien avec David Bohm, Amsterdam, 1991

Entretiens de David Bohm avec Michael Mendizza, 1982-1984

Présentation informelle de David Bohm, Knowledge and Insight, Santa Monica, Californie, 1981

Science, Order and Creativity, David Bohm, Ph.D. et F. David Peat, Ph.D. (tr fr La conscience et l’univers)

Passages tirés de Thought as a System, 1990, et Changing Consciousness (tr fr Pour une révolution de la conscience), 1991

Texte original : https://ttfuture.org/blog/the-limitations-of-thought-and-knowledge/