(Millésime 1984)

Traduit, cela donne : Le Chant du Bienheureux. Nous voilà en plein Jacques Chardonne qui en fit le titre d’un de ses livres.

Conclusion : ne pas traduire le titre. Le laisser sonner en Sanskrit. Avec soulagement et reconnaissance. Et, si l’on veut pousser le culot et l’outrecuidance plus avant : ne pas traduire du tout ce texte Epique, apprendre le Sanskrit. Pour cela, il n’est pas nécessaire de se raser la tête, de s’habiller en orange ou de faire vœu de chasteté. Il suffit simplement de le faire : pour lire l’Original. (Lire une recette fait venir l’eau à la bouche, mais laisse l’estomac à peu près vide. Le plat qu’on goûte calme autant la faim qu’il apaise la curiosité et réjouit les papilles).

Il en va de même pour ces guirlandes de versets qui contiennent la substance des vues Indiennes sur les rapports entre l’Homo Sapiens éberlué et la mélancolie muette du Cosmos. Ici, nul grief pour les rares lecteurs qui ne connaissent pas le Sanskrit, cela va de soi !

Il s’agit seulement de signaler l’extrême péril qu’il y a à consigner en Français, fût-il de premier choix, une pensée élaborée sous d’autres latitudes par des hommes particuliers et disposant pour ce faire d’une langue aussi sculptée que le Sanskrit : La transfusion de sens risque d’être fatale au donneur.

Et puis c’est un texte célèbre. Fameux. Exemplaire. Dans un film Indien récent, un train pour Bénarès, d’Awtar Kaul (1973), on voit un modeste employé de la S.N.C.F. Indienne, une fois sa tâche accomplie, rentrer chez lui pour troquer ses vêtements coupés à l’occidentale contre un Dhoti et une Curta traditionnels. Et, devant un petit autel domestique où clignotent des lampes à huile, un autel peuplé de statuettes absolument Kitsch et sanctifiées, beurrées, poudrées, enguirlandées, le maître de maison assis en tailleur psalmodie quelques Shloka (= versets) de la Bhagavad-Gîtâ. Mais, comme il arrive souvent, les textes célèbres, parce qu’ils le sont, sont dispensés de lecture.

La Bhagavad-Gîtâ est un poème prestigieux, mais méconnu. Il prend valeur d’Evangile, c’est-à-dire rang de texte majeur de la ferveur religieuse Indienne. Il est la Référence, la Source, la Voix perpétuellement entendue d’un Enseignement.

D’ailleurs, l’énoncé complet est : « Shrîmad-Bhagavad-Gîtâ Upanishad », c’est-à-dire : « L’Enseignement donné dans le Chant du Glorieux Bienheureux ». Or, ce texte appartient à l’une des 2 grandes Epopées Indiennes : le Mahâbhârata. (La seconde est le geste du héros Râma : le Râmâyana).

Le Mahâbhârata [1] relate l’histoire d’un conflit fratricide. Deux clans s’opposent : les Kaurava et les Pândava, deux lignées descendant de Bharata, ancêtre fondateur de la race Indienne. Et, cette empoignade retentissante (qui aurait mérité de laisser à la postérité un équivalent de l’adjectif homérique »), il faut environ 90.000 Shloka pour en suivre les méandres. C’est tout à fait digne de l’Himalaya pour la stature et du Gange pour le ruissellement.

Au cœur de cette fresque [2], se place un joyau, la Bhagavad-Gîtâ, morceau d’anthologie dont Heinrich Zimmer a écrit : « Le coup de maître de la Bhagavad-Gîtâ a consisté à juxtaposer et coordonner toutes les disciplines fondamentales de l’héritage religieux si complexe de l’Inde ».

L’action apparaît singulièrement pathétique. Arjuna, l’un des cinq frères Pândava, connaît, en embrassant du regard le champ de bataille, une très sévère défaillance. Il se tourne vers son cocher, un cocher qui n’est rien moins que Krishna, le chef du clan des Yâdava, alliés des Pândava, c’est-à-dire l’Avatar (l’incarnation) de Vishnu, la Suprême Conscience Divine.

Et Arjuna s’adresse à Krishna en ces termes :

« O Krishna, quand je vois les miens prêts à se battre,

mes membres fléchissent, ma bouche se dessèche,

mon corps frissonne et mes cheveux se dressent,

mon arc tombe de mes mains, la fièvre me consume,

je chancelle et mon esprit me fuit…

Des raisons pour se battre ? je n’en vois que d’absurdes,

et je ne vois rien à gagner si je tue les miens au combat.

O Krishna, je ne désire ni victoire, ni royaume, ni plaisirs.

Qu’est-ce qu’un royaume, O Govinda,

qu’est-ce que la jouissance, qu’est-ce même la vie ? »

(Bhagava-Gita, I, 28 à 32 traduction de l’auteur de l’article)

C’est beau et poignant, et c’est sincère. Et c’est dépourvu de toute émotivité. Arjuna continue sa tirade en développant avec discernement et méthode les conséquences funestes d’un bain de sang. Pour un peu, la situation serait Cornélienne (Ah ! encore un épithète pour baptiser un type de crise sans immatriculation jusqu’alors. Il n’est pas invraisemblable de supposer que la crise de conscience de notre héros soit sans âge. Et puis, l’auteur n’a pas laissé d’adresse dans l’Histoire, tandis qu’Homère et Corneille, on sait à peu près qui ils étaient).

Arjuna a beau être clairvoyant, il n’y a aucun doute sur la réalité de sa détresse. (Henri Michaux sait fort bien saisir le sens de cet Art, plus mise en Œuvre que Mise en Scène) (Henri Michaux, Un Barbare en Asie, page 30 ; Gallimard).

La réponse de Krishna, toujours attentif et parfois tout sourire, les répliques du héros perdu et dépressif vont animer les 18 courts chapitres de cet épisode majeur de la vaste Epopée.

Le contexte (le caractère « à chaud » du dialogue) ne doit pas être perdu de vue, faute de quoi — et tout pourrait y pousser, d’ailleurs — l’œuvre glisse vers un entretien édifiant sur toile de fond en contre-plaqué, l’œuvre vire au péplum. Il y a tout à gagner à conserver l’esprit chanson de Geste, à ne pas laisser le très fort contenu religieux et philosophique déborder ce qui est théâtre dans le récit, car le théâtre est la vie, parce que la vie est un théâtre. Qu’on veuille bien accepter cette assertion légèrement élimée comme un constat à trois dimensions dont la « profondeur » doit être dessiné avec ses lignes de fuite se perdant à l’horizon des origines, là où les hommes — à un moment donné — ne peuvent plu, suivre.

Cela revient à dire, avec plus de simplicité, que nous avons affaire à une œuvre d’Art, un poème même s’il y est débattu avec minutie et maints éclairages, du problème impénétrable et insoluble de l’Action.

Pas un échange de vues au-dessus de la mêlée, mais une méditation dans un état d’urgence.

Certes, dans la trame de ce long dialogue « dramatique », de multiples éléments disparates trouvent une harmonie : une perspective dualiste élaborée par la voie du système analytique Sâmkhya ; les données premières de ce qui va connaître la fortune que l’on sait, à savoir le « Yoga », terme qui traduit la plupart du temps dans le contexte du poème tout autre chose en vérité que le … Yoga ! Sans compter le résurgences proprement Védiques qui sont loin d’être anecdotiques et prennent une significative cohérence à la lumière des travaux essentiels de Georges Dumézil (Georges Dumézil : Les Dieux des Indo Européens, P. U. F.). Ainsi, Arjuna est puissamment rongé par son désarroi

« La compassion est un mal qui me détourne de moi-même.

Je t’interroge car ce que je dois faire noie mon discernement.

Ce qui serait le mieux, dis-le moi clairement,

Je suis ton disciple, je suis tourné vers toi, instruis-moi !

car je ne vois pas ce qui m’arracherait à l’angoisse qui tarit mes forces,

ni la possession ici-bas d’un royaume prospère et sans rival,

et pas davantage la maîtrise du ciel. »

Bhagavad-Gîtâ, II, 7 et 8

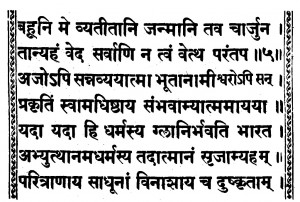

L’écriture du Sanskrit est nommée Devanagari. Le sanskrit est une langue Indo-Européenne. Elle se lit de gauche à droite.

Et la réponse de Krishna le cocher survient comme portée par un souffle de surhumaine… inhumanité :

« Les Sages ne pleurent ni les morts ni les vivants.

Jamais je n’ai été sans être, ni toi, ni ces princes des hommes,

et jamais ne viendra le temps où nous ne serons plus.

Le Non-Etre ne peut venir à l’être, et l’Etre ne peut cesser d’être.

Ceux qui ont perçu le principe des choses

connaissent les limites de l’Etre et du Non-Etre.

Indestructible, sache-le, est ce par quoi cet univers est déployé.

Ce qui est immuable, il n’est au pouvoir de personne de le détruire.

Les corps périssent, nous le savons, mais l’âme qui

s’y incarne est éternelle, impérissable, sans mesure.

Aussi, Arjuna, combats ! »

Bhagavad-Gîtâ II. 11 et 12 — 16 â 18.

Ces paroles sont sublimes comme les derniers Lieder de Richard Strauss, elles sont imprégnées d’une force spirituelle qui ne doit rien à la rhétorique d’un sermon bien-pensant. Il faut combattre. Il faut tuer. Et aucun slogan à claironner pour étourdir sa peur et étouffer sa conscience. Aucune fanatisation avant l’assaut. Aucun dopage psychologique. Mais la seule vision de la réalité.

Bien sûr, la guerre est une situation intolérable, mais le fait est là, irrécusable. On a beau savoir que dans les deux camps qui vont se prendre à la gorge, le combat est redouté, les morts sont déjà pleurés, peine perdue. On va s’affronter et s’entretuer.

Alors que faire ? Que faire dans ce doute épais comme la ténèbre, doute qui est le bouc-émissaire de tous les moments humains d’incertitude et de choix ?

La réponse est : agis. Mais agis sans te préoccuper des fruits de l’action. N’aie nulle convoitise pour le résultat de tes actes. Il ne s’agit pas d’un conseil moral de désintéressement. Avoir une conduite vertueuse n’aurait pas de sens. Et vain es sont les tempêtes sous un crâne…

L’être humain est le lieu de passage de l’acte. Et laisser l’acte naître, vivre et disparaître n’implique pas plus d’esprit chevaleresque que de cruelle indifférence. Pour la bonne raison que les tenants et les aboutissants nous échappent. La hantise du relatif peut saigner à blanc les meilleurs des hommes.

Ce n’est ni souhaitable, ni utile.

Mais — et cela est capital — une telle attitude intérieure ne peut jamais être le résultat d’un acte de foi ou d’une compréhension intellectuelle.

La logique aide et la foi sauve, certes. Ce sont des nourritures décisives tant que la faim n’est pas apaisée.

Ensuite ? Eh ! bien, la logique en miettes et la foi en larmes, sera-t-on plus avancé ?

Il reste pourtant un domaine immense, il reste à être, sans aucune rébellion intempestive contre ce qui nous est donné d’accomplir en ce monde. Il reste à être, intégré totalement à soi-même. Tel est le sens le plus haut du mot Yoga. Et ceci est une autre histoire dont il n’existe pas les mots. On pourrait inviter le silence. Le silence n’est qu’un mot de plus. On pourrait convoquer l’expérience. L’expérience est une image.

Tel est le vertigineux paradoxe pourtant que ce qui EST — et pour conclure dans un instant nous solliciterons la Sainte Littérature ! — ne peut s’appréhender que dans le grain métamorphosé et pénétré de l’inépuisable, savoureuse et impérissable réalité.

« J’ai traversé d’innombrables existences, et toi aussi, Arjuna,

Je les connais toutes, toi, tu les ignores.

J’existe de toute éternité, car je suis Immuable, je suis le Seigneur des vivants.

Et pourtant, je m’incarne dans l’univers visible,

je prends naissance par ma propre puissance.

Chaque fois que chancelle l’ordre cosmique et que

surgit le chaos, je me fais moi-même créature.

Pour le salut du juste et la perte du mécréant, pour rétablir l’ordre cosmique.

Je prends naissance d’âge en âge.

Ma naissance et mes œuvres sont divines, qui sait

véritablement cela meurt pour ne plus jamais

renaître, il me rejoit, Arjuna ! »

[1] On situe la compilation de l’œuvre entre le IVe siècle avant et le IVe siècle après J.-C.

[2] Mahâbhârata Livre VI, Bhîsma Parvan, section 6.