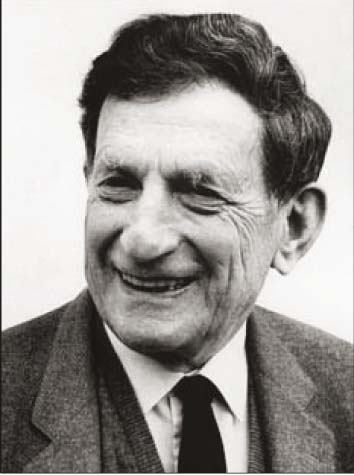

Le professeur David Bohm (1917-1992) était indéniablement l’un des scientifiques les plus éminents au monde. Des personnalités telles que J. Robert Oppenheimer, Albert Einstein, le Dalaï-Lama et J. Krishnamurti avaient reconnu le caractère unique de son esprit.

Mais, en plus d’être un grand scientifique et un grand philosophe, David Bohm était aussi un grand ami. Non seulement pour ceux d’entre nous qui l’ont connu personnellement, mais aussi pour tous les peuples du monde. Sa passion pour la clarté, telle qu’elle se reflète dans ses écrits, était animée par une profonde compassion pour ses semblables. Il suffit de réfléchir un peu à l’orientation qu’a prise sa vie pour s’en rendre compte.

Dave (il préférait qu’on l’appelle « Dave » — telle était l’humilité de l’homme) m’a dit un jour que, lorsqu’un collègue réputé lui a demandé comment il conciliait ses travaux antérieurs en mécanique quantique avec ceux qu’il effectuait maintenant dans le domaine de la conscience, il répondit : « Pour moi, il s’agit d’un seul et même mouvement ». Les pages suivantes sont la transcription d’une conversation entre le professeur Bohm et moi-même qui a été filmée à Amsterdam, en Hollande, en septembre 1990, par TELEAC, le réseau de télévision publique néerlandais. Au cours de notre conversation, le professeur Bohm a retracé ce « mouvement unique » depuis ses origines les plus lointaines, lorsqu’il était enfant en Pennsylvanie, jusqu’à ses travaux les plus récents. C’est donc dans un esprit d’amitié et de dialogue (tel qu’il a défini le mot) que ces pages sont offertes.

William M. Angelos

Camp Hill, PA

2 novembre 1992

« AU-DELÀ DES LIMITES » Conversation avec le professeur David Bohm

WA : Je pense que la meilleure façon de commencer est de dire que je sais que nous sommes de vieux amis, et que les vieux amis n’ont pas l’habitude de s’asseoir avec l’un d’eux ayant des notes sur ses genoux pour avoir une conversation… Mais c’est une occasion spéciale… Je vous remercie de vous asseoir avec moi de cette façon et j’espère que vous me pardonnerez l’inconvenance si je lis certaines de ces notes.

DB : (Rires) C’est bon…

WA : J’ai préparé quelques questions…

DB : Oui…

WA : La première question est : certaines personnes pourraient trouver inhabituel qu’un physicien théorique s’intéresse à des choses comme la conscience et le processus de pensée, mais, en fait, votre travail reflète un engagement croissant envers ces sujets et d’autres sujets associés sur une période de plusieurs années… Quand cet intérêt a-t-il commencé ? Comment et pourquoi est-il devenu un aspect si important de votre travail actuel ? Et ce que vous explorez aujourd’hui peut-il encore être considéré comme de la physique, théorique ou autre ?

DB : Eh bien, je pense qu’implicitement, mon intérêt pour la conscience a commencé très tôt. L’incident le plus ancien dont je me souvienne s’est produit à l’âge de onze ou douze ans. J’étais avec des garçons et nous étions dans les montagnes près de Wilkes-Barre [Pennsylvanie] en train de traverser un ruisseau qui coulait assez rapidement et il y avait beaucoup de rochers à franchir… ils étaient assez éloignés les uns des autres et très petits, et on ne pouvait pas les enjamber comme ça. Je me sentais très inquiet ; c’était une situation nouvelle…

Mais j’ai soudain réalisé qu’il fallait sauter de l’un à l’autre sans s’arrêter entre les deux, que l’on était en mouvement, que l’on pivotait sur un rocher tout en passant au suivant… alors que je pensais habituellement à passer d’une étape à l’autre… Je traçais un plan des étapes…

WA : Et en général, c’est ainsi que vous fonctionniez ?

DB : Oui, eh bien, je pense que les gens le font généralement… (sourire)

WA : En d’autres termes, vous pensez, avant de…

DB : Eh bien, vous essayez de planifier un peu… et puis c’est plus sûr… et ainsi de suite. Mais vous voyez ? Voici un cas qui ne fonctionnerait pas… Il fallait le faire d’un moment à l’autre…

Après cela, j’ai senti qu’il m’avait profondément impressionné. Ce thème est revenu souvent dans mon travail, vous savez… que votre conscience va de l’avant, moment après moment… et qu’elle n’est pas planifiée.

Mais je pense que cela était combiné à une certaine tendance à se sentir… à vouloir dépasser les limites… Quand j’étais dans cette petite ville, la ville de Wilkes-Barre, les villes les plus proches s’appelaient Ashley, Sugar Notch et Warrior Run. C’est tout ce que je savais. Je veux dire, je ne les connaissais pas, mais je savais qu’elles existaient… Alors, quand nous partions en promenade au-delà de Warrior Run, j’ai eu l’impression d’aller au bout du monde, vous voyez…

WA : Je comprends…

DB : J’avais cette notion de — les gens parlaient du « monde » et je disais : Où s’arrête-t-il ?

WA : Quelle réponse vous ont-ils donnée ?

DB : Je ne me souviens pas… Ce n’était pas très convaincant, je suppose… (Les deux rient)

Je pense donc que cette notion me fascinait. Je me souviens — en troisième année, peut-être — d’une sorte de conte nordique qui parlait d’un endroit situé « à l’est du soleil et à l’ouest de la lune »… l’idée étant qu’il était au-delà de toutes les limites. Cette idée m’a toujours fasciné. Je pense donc que je ne voulais pas rester dans les limites, voyez-vous. À cela s’ajoutait mon intérêt pour la conscience, qui était essentiellement implicite à l’époque. Je veux dire que je n’y pensais pas souvent de manière explicite…

WA : À quelle période chronologique cela remonte-t-il… les années 20 ou les années 30 ?

DB : C’était dans les années vingt.

WA : Dans les années 20, la dépression n’avait pas…

DB : Non, elle n’était pas encore arrivée.

WA : Vous souvenez-vous des années de la dépression ?

DB : Oh, oui. Il y avait beaucoup de chômage, de souffrance et de gens sans emploi… et les banques faisaient faillite…

WA : Vous étiez dans une région minière ?

DB : Dans une région de mines de charbon et les gens parlaient de choses qui allaient très mal, vous savez… Même la révolution… Puis Roosevelt est arrivé et il a introduit toutes ces nouvelles mesures qui ont donné de l’espoir aux gens… Je pense qu’elles ont un peu amélioré les choses et donné aux gens l’espoir qu’au moins, la situation s’améliorerait…

J’ai donc commencé à m’intéresser de près à la politique, car je me suis dit qu’il fallait faire quelque chose à propos de ce genre de choses… ainsi que contre le danger croissant de la guerre, avec des gens comme Mussolini et Hitler.

WA : Et en même temps, votre intérêt pour la science se développait…

DB : Oui, c’est vrai. Je me rendais à la bibliothèque municipale avec un ami et nous prenions des livres sur la chimie, la physique, etc., et nous les étudiions. Et je lisais le Scientific American sur l’énergie atomique… Je lisais de la science-fiction… L’idée de l’énergie atomique me fascinait, je pensais que ce serait une solution pour disposer d’une énergie illimitée… Quoi qu’il en soit, votre question portait à l’origine sur la manière dont j’ai accédé à la conscience…

WA : C’est vrai. (Les deux rient)

DB : Je me souviens qu’à l’université, je me suis posé la question : Sommes-nous totalement déterminés ou sommes-nous libres ? Notre conscience est-elle libre ou déterminée comme une machine ? Mais à l’époque, j’ai conclu que cela n’avait pas d’importance tant que nous pouvions, au moins, nous sentir libres de faire ce que nous voulions.

Mais plus tard, lorsque je suis venu étudier la mécanique quantique à Berkeley, en Californie, avec Oppenheimer, j’avais des amis qui s’intéressaient beaucoup à Niels Bohr. Bohr attirait l’attention sur une analogie entre la pensée et la mécanique quantique… En mécanique quantique, chaque fois que vous observez quelque chose, vous le modifiez de manière imprévisible et incontrôlable… Vous ne pouvez pas l’analyser.

Maintenant, si vous essayez d’examiner votre processus de pensée, cela le change aussi. En d’autres termes, si vous essayez de définir votre pensée, vous ne savez plus très bien où elle s’en va… et si elle va quelque part, alors vous observez [sa] quantité de mouvement et vous ne la définissez pas. Cela ressemble beaucoup au comportement de l’électron dans la théorie quantique. J’ai donc pensé qu’il pouvait y avoir un lien entre la conscience et la physique…

WA : Plus tard, lorsque vous avez écrit votre livre sur la théorie quantique, vous avez en fait introduit cette…

DB : Oui, j’ai évoqué cette idée…

WA : C’était en 1952 ?

DB : 1951, il a été publié à cette date.

WA : Et puis, dans le livre qui a suivi, « Causality and Chance in Modern Physics (Causalité et Hasard dans la physique moderne) », y avait-il des éléments sur la conscience ?

DB : Eh bien, ils étaient surtout implicites. J’avais l’idée de l’infinité de l’univers — pas vraiment quantitative, mais qualitative — une infinité de niveaux de hasard et de nécessité. J’ai dit que nous cherchions des lois qui sont nécessaires — comme les lois de Newton — et que nous découvrions qu’il y avait des limites à ces lois.

La « nécessité » [est] ce qui ne peut pas être autrement… Et les limites [de la « nécessité »] sont dues aux « contingences » — ce qui peut être autrement… Les choses dépendent toujours de quelque chose d’autre, n’est-ce pas ?

Par exemple, si vous avez une plume qui flotte dans le vent… Si la plume était dans le vide, elle tomberait. Dans l’air, elle est soutenue… La moindre brise la déplace dans un sens ou dans l’autre, vous voyez ? Il peut en être autrement… Dans le vide, elle tombe forcément. Ainsi, en se connectant au contexte plus large, on obtient la « contingence ». Et si ces [contingences] sont très compliquées et chaotiques, on obtient du « hasard », où l’on ne peut rien prévoir du tout.

WA : Je sais que vous avez relié ces pensées plus tard, plus spécifiquement en ce qui concerne la pensée, mais en suivant la ligne de votre développement du thème de la Conscience, vous êtes passé de l’écriture de ce livre à celle du livre sur la Relativité restreinte.

DB : Oui. Vous voyez, l’intérêt du livre « Causalité » était qu’il évoquait cette nature potentiellement illimitée de la réalité, qui inclurait la conscience. Il y avait donc un rapport avec cela. L’idée étant que la conscience n’aurait pas de limites spécifiables, tout comme la nature… Je pensais que la Nature et la Conscience n’étaient pas seulement un reflet l’une de l’autre, mais qu’elles participaient en fait l’une à l’autre.

WA : Était-ce considéré comme une perception unique à l’époque ?

DB : Je ne sais pas comment les gens l’ont considéré…

WA : Je me demandais si vous aviez eu des réactions à ce sujet.

DB : Eh bien, j’ai reçu quelques critiques favorables du livre, mais ce n’était pas l’un des principaux points soulignés dans le livre.

WA : Je vois… Dans le livre qui a suivi, je sais qu’il y avait une annexe…

DB : Oui… C’était dans les années soixante… J’ai écrit un livre sur la relativité restreinte avec un appendice que j’ai consacré à la perception. Je disais qu’il y avait une analogie entre la perception et la façon dont la Relativité traitait les choses…

Selon la relativité, tout est lié à la manière dont vous interagissez avec lui, à l’observer, vous voyez, et c’est également [vrai] selon la mécanique quantique, n’est-ce pas ? Le point sur la perception est qu’il s’agit d’un processus dynamique… Nous sommes constamment en train de faire des choses et de voir ce qui se passe, n’est-ce pas ? Manipuler des objets et voir ce qui se passe…

Tout doit bouger : le globe oculaire doit bouger pour montrer la lumière, pour montrer la forme. C’est un processus actif, n’est-ce pas ?

Supposons maintenant que nous regardions un objet circulaire, un solide, et qu’en le contournant, nous nous apercevions qu’il ressemble à une ellipse. Un artiste l’a dessiné de cette façon, avec la perspective…

Mais nous savons que [les ellipses] sont des représentations différentes du cercle. Nous disons qu’il s’agit bien d’un cercle, qui est solide, n’est-ce pas ? Nous pourrions donc dire que les ellipses sont l’apparence et que le cercle est l’essence.

Mais les scientifiques sont arrivés et ont dit que ce n’était qu’une apparence, car le cercle est constitué d’un grand nombre d’atomes… Il est en réalité surtout constitué d’espace vide [avec] des atomes qui s’y déplacent… Par conséquent, les atomes sont l’essence.

Mais plus tard, d’autres scientifiques sont arrivés et on dit que ces atomes étaient constitués d’objets plus petits… Ils sont principalement constitués d’espace vide… Les atomes aussi sont des apparences.

Ensuite, on a découvert que ces objets plus petits étaient constitués de quarks et ainsi de suite… Il y avait des électrons et des protons, et ils étaient faits de quarks… Et puis ils ont dit que c’étaient des champs… Vous voyez, ils sont à la recherche d’une « théorie du tout », mais elle ne cesse de reculer.

Cela me laisse donc penser que tout, même nos pensées, sont fondamentalement des apparences… La façon dont les choses apparaissent à l’esprit, n’est-ce pas ? Et c’est en combinant plusieurs vues de l’objet que nous comprenons l’objet. Comme le stéréoscope : deux vues donnent trois dimensions… Est-ce que c’est clair ?

WA : Oui.

DB : Donc, en combinant plusieurs points de vue sur le cercle avec cet objet, nous obtenons la notion de cercle. En la combinant avec le point de vue scientifique, nous obtenons un autre point de vue, un cercle qui est fait d’atomes… Mais ensuite, un autre point de vue est que les atomes sont constitués de particules plus petites, et ainsi de suite… Plus nous obtenons de points de vue, que nous pouvons intégrer et rendre cohérents, plus notre compréhension de la réalité est profonde… Mais, je dis que la réalité, l’essence serait appelée l’être véritable… C’est ce que nous n’arrivons jamais à saisir, n’est-ce pas ? C’est illimité. Tout… toute vision est limitée. C’est comme un miroir qui regarde de ce côté-ci, de ce côté-là, de nombreux autres miroirs qui donnent chacun une vue, mais une vue limitée, n’est-ce pas ?

J’ai donc dit : les « théories » ne donnent pas de connaissances définitives. Elles donnent une façon de voir les choses. Le mot « theoria », en grec, signifie « théâtre », il a la même racine… Ainsi, [une théorie] est une sorte de théâtre de l’esprit qui donne un insight de la chose. Par conséquent, on peut dire que, fondamentalement, la science est engagée dans une entreprise de perception, et non dans l’acquisition de connaissances. Bien que la connaissance apparaisse, elle est un sous-produit de cela, en comprenant la chose… À notre contact, tant qu’elle est cohérente, elle montre que notre compréhension est correcte.

Il faut distinguer les apparences correctes des apparences incorrectes… elles sont illusoires. Or, si une apparence est correcte, elle est d’une certaine manière liée à la réalité, mais ce n’est évidemment pas la réalité. Les ellipses, si nous comprenons leur signification, sont l’apparence correcte pour l’œil. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une ellipse, c’est toujours correct.

WA : Vous suggérez donc qu’il s’agit d’un aspect inhérent au processus de pensée ?

DB : Oui, c’est exact, de l’ensemble de notre processus perceptuel. Notre processus de pensée devrait être considéré comme une extension de notre perception, lorsqu’il est effectué correctement… Et non pas, en premier lieu, l’accumulation de connaissances, que nous mettons dans divers dossiers.

WA : C’est une déclaration assez profonde. Pourriez-vous la répéter ?

DB : Notre processus de pensée… Je ferais, peut-être, une distinction entre la pensée et la réflexion. « Penser » est un verbe actif… « Think-ing »… Cela signifie que vous faites quelque chose. L’une des choses que vous faites est de critiquer vos pensées, de voir si elles sont cohérentes. Si ce n’est pas le cas, vous commencez à les modifier et à en expérimenter d’autres. Vous obtenez de nouvelles intuitions, de nouveaux insights.

Et « pensée », c’est le participe passé. C’est ce qui a été fait. Elle est enregistrée, un peu comme un programme informatique, mais ce n’est pas une très bonne analogie. J’appelle cela du conditionnement, vous voyez.

Si nous prenons Pavlov et ses chiens, ces derniers salivaient lorsqu’ils voyaient de la nourriture. Il a fait sonner une cloche [et les chiens] l’ont associée à la nourriture… si bien que, plus tard, ils ont commencé à saliver rien qu’au [son de la] cloche. Il s’agit donc d’une idée élémentaire, à savoir que chaque fois qu’une cloche sonne… Le premier réflexe a été de saliver chaque fois qu’il y avait de la nourriture… Il s’agit peut-être d’un réflexe instinctif. La seconde réaction, qui est conditionnée, est que, chaque fois que la cloche sonne, la salivation doit se produire. [Les chiens] n’ont pas eu à passer par cette étape de dire : Cela signifie la même chose que de voir l’objet, n’est-ce pas ? Je pense qu’il s’agit là d’une pensée élémentaire. Chaque pensée est active de cette manière.

Donc, si vous dites : Chaque fois que ceci se produit, je dois faire ceci… Chaque fois que X se produit, je dois faire Y… maintenant [avec] cela, vous n’avez pas à réfléchir. Dès que X se produit, vous êtes déjà en train de faire Y, n’est-ce pas ? C’est un réflexe… C’est la nature même de la pensée. Et un réflexe en entraîne un autre…

Vous dites : Chaque fois que je pense ceci, je dois conclure que… Chaque fois que je conclus cela, je dois passer à l’étape suivante, voyez-vous… Cela peut être établi par association, ou par d’autres moyens, comme le raisonnement… Où l’on essaie de l’organiser logiquement… Ou par similitudes — l’association dans le temps est la plus simple… Association par similitude… Ou encore, une connexion par la logique. Mais, une fois que c’est fait, c’est la même chose… C’est un réflexe, voyez-vous. La logique est un réflexe…

WA : C’est un apprentissage… cela devient une [réponse] apprise — .

DB : Oui, et il faut la critiquer, en surveillant sa cohérence. Un argument logique [même] quand il a l’air très logique, ne l’est pas toujours. Il est souvent incohérent. Il faut y être sensible, c’est un processus perceptif.

WA : Hmm… (manifestement encore un peu dépassé) Combien de cela, de ce que nous venons de discuter… ? Discuté ?!… De ce que je viens d’écouter, a été abordé, en revenant au [livre] sur la Relativité restreinte…

DB : Oui… Eh bien, c’était plutôt implicite, une bonne partie a été abordée…

WA : Vous avez mentionné Piaget…

DB : Les travaux de Piaget, où l’on dit que l’enfant est toujours en train d’apprendre. Et voir… [L’enfant] fait une action vers l’extérieur, vers l’objet, et le manipule… et il en a une perception. Maintenant… si la perception [de l’action] ne correspond pas à l’intention de l’action, il doit changer d’action. Il apprend constamment.

WA : Vous voulez vraiment dire « cohérer », n’est-ce pas ?

DB : « Cohérer »… Eh bien, je veux dire tenir ensemble de façon cohérente… de sorte que s’il s’attend à un certain résultat et qu’il ne l’obtient pas, cela montre qu’il n’a pas compris, d’accord. Il doit donc modifier son idée ou son intention. L’apprentissage est donc une sensibilité constante au fait de ne pas obtenir le résultat escompté et de changer d’intention afin d’obtenir le résultat escompté.

WA : Et c’est un processus d’apprentissage…

DB : Et je dis que cela ne se produit pas seulement dans la perception du jeune enfant [cela se produit] avec l’animal… [avec] la pensée logique la plus élevée et la plus abstraite… c’est exactement la même chose…

WA : Cela suit la même séquence… C’est séquentiel…

DB : Oui. Vous voyez, cet apprentissage est un processus. Maintenant, tout dépend si nous le basons entièrement sur la mémoire, sur la pensée, sur ce qui a été fait… Alors, il n’y a aucune raison pour que cela fonctionne. Ça va mal se passer… Je veux dire qu’à chaque fois que quelque chose change, les choses changent toujours… Il faut donc être conscient et sensible à l’incohérence, pour aller au-delà. C’est… la nature de la pensée, vous pouvez le voir…

WA : Cet aspect de cohérence et d’incohérence est vraiment au cœur de tout cela.

DB : Oui. Sans cohérence, nos actions sont contre-productives… Du moins, elles nous mènent à ce que nous ne voulons pas… Elles peuvent nous conduire à toutes sortes de tragédies et de souffrances.

WA : J’aimerais retenir cette pensée, et y revenir, parce que je sais que vous parlez en termes de « Culture Cohérente » — qui est quelque chose qui semble manquer à l’heure actuelle — mais j’aimerais juste compléter la question originale qui était : En suivant votre ligne [concernant la conscience] dans votre travail en physique… Après le livre sur la relativité est venu le livre : Wholeness and–

DB : « Wholeness and the Implicate Order (La plénitude de l’Univers) », oui. Eh bien, c’était un développement ultérieur. Maintenant, je devrais dire… pour comprendre cela, nous devrions mentionner, revenir à votre première question sur la raison pour laquelle je m’intéresse à la conscience…

J’ai commencé à m’intéresser à la philosophie à la fin des années quarante. J’ai commencé à m’intéresser à la notion de causalité, etc. Je me suis intéressé à des questions plus générales… Certaines des personnes à Berkeley étaient intéressées par le matérialisme dialectique. Il semblait présenter des points intéressants. Notamment le fait qu’ils considéraient que tout était en constante évolution et interrelation, plutôt que statique, ce qui était proche du point de vue que je souhaitais.

WA : C’était aussi une sorte de tentative de fusionner la science et…

DB : Oui, ils ont essayé d’introduire la science, etc. Je suis allé au Brésil pendant un certain nombre d’années, où j’ai rencontré un homme appelé Mario Schönberg, qui s’intéressait également au marxisme. Il m’a conseillé de lire Hegel, qui était à l’origine d’une grande partie des idées de Marx. Lorsque je suis arrivé en Israël, j’ai lu la logique de Hegel… J’y ai trouvé quelque chose de très intéressant… Nous savons tous qu’il disait : Observez la pensée comme un processus. En d’autres termes, cela allait vraiment dans le sens de mes intérêts, vous voyez…

WA : En d’autres termes, ne vous préoccupez pas autant du contenu [de la pensée] ?

DB : Oui, oui… Vous voyez, même quand je traversais le ruisseau, je pensais vraiment au processus. Pas seulement le processus du corps, mais le processus de… implicitement, le processus de la pensée, qui m’enfermait dans l’ancienne façon de faire, n’est-ce pas ? C’est donc parce que je pensais d’une certaine manière que j’ai eu du mal à traverser le ruisseau. Dès que j’ai… J’ai eu une sorte de changement soudain de pensée et j’ai traversé le ruisseau assez facilement. (DB sourit) Et c’était penser, pas de la pensée. C’était un acte. C’est allé très vite, vous voyez, en une fraction de seconde. C’était une perception…

WA : Et puis, une action…

DB : Mais c’était une perception au niveau de la pensée, vous voyez ? Vous savez… Il fallait bouger… il y avait un cas où on ne pouvait pas ne pas tout schématiser… un cas où il fallait être en mouvement… d’un moment à l’autre, n’est-ce pas ? Je ne l’ai exprimé que plus tard… Alors, où en étions-nous ?

WA : Avec Hegel.

DB : Oh, oui, Hegel. Il dit que la pensée est un processus. Une chose essentielle : il dit qu’il faut prêter attention à la pensée, comme à n’importe quoi d’autre. Je pense que les gens ne font pas cela. Ils disent que la pensée va où elle veut… Il semble que ce soit quelque chose qui échappe à l’attention. Elle se contente d’arriver. À quoi peut-on prêter attention ? Il faut prêter attention à l’ordre du processus.

WA : L’ordre du processus.

DB : Hegel a fait cela dans le sens… Il a prêté attention à l’ordre de développement des concepts à travers ce qu’il appelait… « proposer le concept », vous savez, la « thèse » et sa négation, l’« antithèse ». Puis, selon lui, ces deux éléments s’annulent en quelque sorte et un nouveau concept émerge, une « synthèse »… Cependant, il contient les anciens concepts comme des sortes de formes inconsistantes.

WA : Était-ce une tentative limitée de suivre [le processus de la pensée] ? Parce qu’il se limitait [aux « concepts »] ?

DB : Oui. Il se limitait à une très petite partie de la pensée, mais c’était quand même quelque chose d’assez…

WA : Le processus était encore perçu comme tel…

DB : Oui. Il considérait donc la pensée comme un processus, ce qui, à mon avis, est une façon très radicalement différente de celle de la plupart des gens… de la plupart des philosophes. Je ne sais pas si Marx l’a fait ou non, prendre la pensée comme un processus. Il l’a appliquée à la société, et, implicitement, il le faisait… Mais ceux qui ont suivi Marx et le communisme sont probablement passés à côté de l’essentiel. (Ils rient)

Quoi qu’il en soit, l’insight était beaucoup plus clair chez Hegel, en dépit de son langage plutôt difficile. Revenons à la fin des années cinquante et au début des années soixante… Je commençais à me sentir un peu mal à l’aise avec la science et la direction qu’elle prenait.

WA : Où allait-elle ?

DB : Eh bien, j’avais l’impression que la physique, en particulier, évoluait dans le sens d’une simple volonté de calculer des résultats, vous voyez [d’avoir] des équations et de calculer des résultats… [Les physiciens] disaient qu’il n’y avait aucun moyen de comprendre quoi que ce soit. C’est ce qui ressortait des propos de Bohr.

Par exemple, dans le cas d’une « expérience d’interférence »… Il y a deux fentes, un faisceau d’électrons entre et est détecté sur un écran. Il existe alors ce que l’on appelle le schéma d’interférence… C’est-à-dire que l’on obtient une répartition statistique de la détection des électrons. Si une fente est ouverte, vous obtenez un certain schéma, si deux fentes sont ouvertes, vous en obtenez un autre.

Le fait est qu’en certains points, lorsque deux fentes sont ouvertes, l’intensité de la figure est nulle… Elle est annulée à certains endroits et augmentée à d’autres. Cela produit ce que l’on appelle des « franges ». S’il s’agissait d’ondes, on pourrait le comprendre en disant que les ondes d’une fente annulent l’autre à ces endroits. Mais les électrons entrent et sortent toujours sous forme de particules, alors pourquoi y aurait-il des ondes ? On pourrait penser qu’ils doivent se transformer en une onde entre les deux, n’est-ce pas ? Bohr a dit « non », c’était au-delà de toute possibilité de description ou de conception, cela arrivait simplement. On ne peut que calculer, statistiquement, les résultats selon « l’algorithme quantique », comme il l’a appelé.

WA : Et on a adhéré à cela comme un moyen de…

DB : Oui. La plupart des gens ne comprenaient pas vraiment la subtilité de Bohr. Mais ce point de vue s’est développé de toute façon, et ils ont dit que la physique est principalement concernée par l’obtention d’équations et le calcul de résultats expérimentaux, n’est-ce pas ?

WA : Et cela ne correspondait-il pas en quelque sorte à la période psychologique, à l’époque où les résultats étaient importants… L’après-guerre ?

DB : Eh bien, probablement que toute la culture s’y était préparée. Mais l’idée de comprendre cette chose… Ils n’en voyaient pas l’intérêt. Alors, ils ont dit : « Que voulez-vous de plus ? »

WA : Il n’y avait donc aucune tentative de comprendre ce qui se passait… Il suffisait d’obtenir les résultats.

DB : Oui, ils pensaient que c’était tout ce que l’on pouvait faire et que personne ne pouvait en vouloir plus. (DB sourit)

WA : Nous obtenons des résultats.

DB : Oui. J’étais mécontent de cette situation et j’ai essayé de trouver une autre voie en physique. Je développais une sorte de cosmologie générale que je pouvais comprendre. Mais la plupart des physiciens ne voyaient pas l’intérêt. J’ai donné quelques conférences et ils m’ont dit : « Je me demande ce que vous faites… Est-ce une sorte de mathématique ? » Ils ne pouvaient pas voir pourquoi je faisais cela. Ce n’est pas qu’ils étaient mal disposés à l’égard de cette discipline ou quoi que ce soit d’autre… Ils étaient simplement perplexes. (Ils rient)

J’ai donc commencé à me poser des questions… Il y a eu de nombreuses fois où je doutais de vouloir continuer à faire ça, à faire de la physique.

WA : À cette époque, bien sûr, vous aviez travaillé avec Einstein. Vous avait-il soutenu…

DB : Je n’ai pas travaillé avec lui, mais nous eu de nombreuses discussions et nous avons correspondu. Il soutenait l’idée que nous devions rechercher une sorte de réalité, dont nous parlons, et ne pas nous contenter des calculs.

WA : Je vois. Donc, il n’y avait que vous et lui. (Ils rient) En fait, il y avait vraiment une dichotomie. La plupart des gens ont simplement ignoré cet aspect.

DB : Oui. Eh bien, ils pensaient… Un physicien appelé Von Neumann avait apparemment prouvé que c’était impossible, etc. Vous voyez, en 1951, j’ai développé une autre interprétation, où il était possible de considérer cela comme réel… J’ai dit que l’électron était à la fois une onde et une particule. Ainsi, lorsqu’il passait par les fentes, l’onde passait par les deux fentes, et l’électron par une seule. Mais l’onde influençait la particule par la suite, et déterminait donc l’endroit où elle pouvait arriver. C’est un exemple typique… Cela fonctionnerait, mais les gens ne voulaient pas l’envisager, parce qu’ils disaient que si cela ne donnait pas de nouveaux résultats, ils n’y penseraient pas, vous voyez… (Ils rient tous les deux).

Je n’ai pas pensé à cet argument à l’époque, mais l’idée que j’ai proposée avait en fait été proposée par De Broglie en 1927… Je ne le savais pas à l’époque, je l’ai su plus tard. Il l’a proposée et elle a été discutée au Congrès Solvay en 1927, où tous les principaux physiciens étaient… Einstein, Bohr, Pauli et d’autres, et ils ont tous sauté sur l’occasion.

Einstein ne l’aimait pas, parce qu’il la trouvait trop simple et trop bon marché. Il pensait qu’elle ne correspondait pas à la Relativité. Les autres ne l’aimaient tout simplement pas, parce qu’ils avaient d’autres idées, voyez-vous. Ils s’en sont même moqués et je ne me souviens pas de leurs termes, mais… De Broglie s’est découragé et a abandonné.

Mais j’ai écrit cet article, et après cela, De Broglie a repris le sujet. Dans cet article, j’ai répondu aux objections qu’ils avaient formulées et j’ai développé le sujet plus avant, n’est-ce pas ? Mais, dans l’ensemble, cela est tombé sur le reste de la communauté des physiciens, comme un bruit sourd sur du plomb. (DB rit)

WA : Il semble qu’elle ait été revitalisée… cette perception… ces derniers temps.

DB : Eh bien, j’ai continué récemment à le développer… Je suis en train d’écrire un livre sur le sujet avec mon collègue Basil Hiley. Certains philosophes des sciences et, je ne sais pas, certains physiciens s’y intéressent de plus en plus. Je pense que cela va peut-être s’intensifier.

WA : Je vois. Eh bien, nous avons fait une digression pour en arriver là… Pour revenir aux années soixante, et nous suivons toujours la ligne… Nous étions sur le livre « Wholeness and the Implicate Order » (La plénitude de l’univers) qui a conduit à cela.

DB : Oui, mais cela en fait partie… Vous voyez, à ce moment-là, je suis entré en contact avec cet homme, Krishnamurti. Dans la bibliothèque publique, il y avait un livre, et dans ce livre, il y avait une phrase, vous savez, « L’observateur et l’observé »… J’ai pensé que cet homme était sur la même longueur d’onde que moi.

WA : Arrêtons-nous un instant, c’est un pas de géant pour certains d’entre nous. Si je comprends bien, « l’observateur et l’observé » a été introduit en tant que perception par Werner Heisenberg.

DB : Bohr d’abord, puis Heisenberg.

WA : Et ensuite, repris par Heisenberg…

DB : Eh bien, les deux à peu près en même temps, mais de manière différente… Et c’est ce qui m’intéressait, l’unité de l’observateur et de l’observé… Qui était due, selon eux, au lien quantique indivisible entre l’observateur et l’observé.

WA : Vraiment.

DB : Et donc, c’est cela qui était en partie responsable de l’analogie entre la pensée et le processus quantique, que j’ai mentionnée précédemment… Vous avez compris ?

WA : C’est vrai. Vous étiez donc à la bibliothèque un après-midi…

DB : En fait, c’est ma femme qui était là, et c’est elle qui a trouvé le livre et vu la phrase. Elle objecte toujours quand j’en parle. (Ils rient tous les deux) Quoi qu’il en soit, j’ai lu le livre avec beaucoup d’avidité et je me suis dit qu’il fallait que je parle à cet homme. J’ai écrit à l’éditeur et, apparemment [Krishnamurti] était malade depuis un certain temps, mais il venait en Angleterre pour parler.

WA : En quelle année était-ce ?

DB : 1961.

WA : 61.

DB : Je l’ai rencontré à Londres et il ne connaissait rien à la physique, mais il m’a quand même écouté en parler. (Les deux rient) Avec un très grand intérêt et…

WA : C’était donc une attirance chaleureuse l’un pour l’autre, dès le début.

DB : Oui. Nous avons eu une sorte de communication instantanée. On peut se demander pourquoi je me suis intéressé à un homme comme Krishnamurti. Les gens l’ont peut-être considéré comme un mystique.

À l’époque, je m’intéressais à toutes sortes de philosophies plus larges. J’avais l’idée que… Je pense qu’une partie de ma cosmologie était que l’esprit et la matière étaient interconnectés, les deux faces d’une même chose. Par conséquent, nous n’avions pas seulement un lien avec le monde à travers les sens, mais à un niveau plus profond. J’ai pensé que quelqu’un comme Krishnamurti, avec toutes les perceptions qu’il avait et sur lesquelles j’ai pu lire, aurait peut-être été dans ce cas, aurait [discerné] cette possibilité.

WA : Et ces perceptions se manifestaient dans la vie de tous les jours, comme il essayait de l’expliquer… ces…

DB : Eh bien, il me semblait qu’il percevait directement une sorte de Totalité… cette totalité de l’Univers, de l’observateur et de l’observé, et ainsi de suite. Je ne savais pas exactement ce que cela signifiait, mais cela semblait important. Si vous vous souvenez bien, j’ai toujours senti que je voudrais aller au-delà de toutes les limites. Je veux dire que je ne voulais pas rester dans les limites de la physique telle que les physiciens les avaient définies. J’en étais déjà au point où je me disais que je ne pouvais plus y rester.

WA : En fait, vous aviez même envisagé de quitter la physique.

DB : Oui. Même au début des années 50… à la fin des années 40 plutôt… juste après la guerre, cette attitude s’est répandue. J’y pensais. Mais je n’ai pas vraiment quitté la physique. Quoi qu’il en soit, j’ai suivi cette histoire avec Krishnamurti, et nous nous rencontrions chaque année lorsqu’il venait à Londres. Plus tard, je suis allé en Suisse où il donnait des conférences. Plus tard, il a créé une école près de Londres, et j’y ai participé.

Nous avons eu de nombreuses discussions. Je pense que c’est en partie grâce à ces discussions, mais pas entièrement, que j’en suis venu à l’idée de l’ordre implicite. Il m’encourageait beaucoup dans cette direction. Il se peut que j’aie eu cette idée auparavant sous une forme très embryonnaire…

WA : Pouvons-nous nous arrêter un instant, encore une fois. Le terme « impliqué (implicate) » semble être lié au mot « imply ».

DB : Oui, le mot « impliqué » a la même racine que « imply ». Il signifie « envelopper », en latin, et « développer », c’est-à-dire « déplier ». Donc, si vous dites qu’une pensée « implique » une autre, cela signifie que la pensée est « enveloppée » [dans l’autre], n’est-ce pas ? Et [qu’elle] « se déploie » ?

WA : En d’autres termes, si je parle de quelque chose, cela peut impliquer quelque chose d’autre…

DB : Oui, mais [quelque chose] qui est déjà enveloppé dans votre esprit.

WA : Oui.

DB : Et cela sort. Et devient « explicite ». L’idée était que… vous pouvez penser, par exemple, à une feuille de papier que vous pliez plusieurs fois et dans laquelle vous faites de petites coupures… Lorsque vous la dépliez, un motif entier apparaît. Il y a beaucoup d’autres idées, d’exemples qui me viennent à l’esprit, mais je n’ai pas vraiment le temps.

WA : Essentiellement, vous dites que la partie repliée (ou enveloppée) serait le…

DB : Vous avez tout rassemblé, puis cela se déploie… Mais ensuite, il y a un processus inverse qui consiste à l’« enrouler » à nouveau.

WA : S’enveloppe à nouveau.

DB : J’ai vu que l’on pouvait comprendre la mécanique quantique en termes de ce processus… Au lieu de dire qu’un électron, par exemple, est une particule qui simplement se déplace, on pourrait penser qu’il y a une onde qui arrive… qui s’enroule… ou qui se déploie vraiment jusqu’à un certain point… elle est enroulée dans l’univers tout entier… Puis elle se replie. Puis une autre vague arrive, à un point légèrement différent… On obtient une série de points très proches les uns des autres, de sorte qu’ils sont considérés comme une particule en mouvement, n’est-ce pas ? Mais, en raison de la nature ondulatoire dont elle est issue, on comprend… la nature onde/particule… C’est-à-dire qu’il s’agit d’une onde [et d’une particule]… Vous comprenez cela ?

WA : Et comme nous sommes habitués à voir les choses en mouvement à notre niveau « macro », nous avons supposé que c’était la façon dont l’électron…

DB : Oui, nous avons extrapolé le fonctionnement du niveau macro. Et lorsque vous avez découvert, en mécanique quantique, que cela n’avait pas de sens, vous avez dit : Il n’y a rien d’autre à faire que de calculer, n’est-ce pas ?

WA : Pourrions-nous… Une fois de plus, le terme « quantique » lui-même a sa base en…

DB : Eh bien, le « quantique »… C’est l’une des caractéristiques du « quantum »… La notion de quantum repose sur le fait que l’énergie est transférée par sauts discrets ou « quanta » plutôt que de manière continue…

WA : Je vois.

DB : Vous pouvez voir qu’une sorte de quantum apparaît ici… l’onde arrive à un point, puis il y a un saut vers un autre point. D’après la théorie quantique, l’électron pouvait passer d’un état à un autre sans passer entre les deux. Maintenant vous disiez : C’est un mystère absolu, n’est-ce pas ?

Mais vous voyez, si l’onde arrive à ce point… puis se propage… elle pourrait arriver à un autre point. Il n’est donc pas nécessaire que cela paraisse si mystérieux.

WA : Est-il possible d’affirmer que c’est la façon dont la pensée, le processus de pensée…

DB : Oui, nous pourrions anticiper en disant : C’est ainsi que se déroule le processus de pensée… Il est enveloppé dans votre conscience… il se déploie jusqu’à une certaine pensée, se replie et la pensée suivante apparaît différente. Une série de pensées, pas trop différentes, semblent être continues, n’est-ce pas.

WA : Est-ce là l’origine de l’expression désormais populaire de « saut quantique » ?

DB : Eh bien, ces sauts, oui. Ils reprennent l’idée d’un saut qui ne passe pas entre les deux.

WA : Il n’y a aucun moyen de savoir comment il va du point A au point B, au niveau macro.

DB : Non. Ce saut est créatif, voyez-vous. En d’autres termes… D’après l’explication que j’ai donnée, [il est possible] de dire que le « saut quantique » est un processus créatif.

WA : Et vous suggérez que, dans l’Ordre Implicite, cela se manifeste à un autre endroit, par opposition au fait de voyager d’un point A à un point B.

DB : Oui

WA : C’était donc la ligne de base du raisonnement dans le livre Wholeness and the Implicate Order.

DB : Oui… [Un raisonnement] qui reliait la conscience à la matière, parce qu’elles avaient un processus parallèle.

WA : En d’autres termes, à ce niveau implicite de base, tout…

DB : Toute l’existence… tout l’être…

WA : Tout l’être était…

DB : C’était dans un ordre… L’ordre implicite, parce que c’est l’ordre de l’enveloppement qui compte, pas l’ordre du mouvement sur une ligne.

WA : Donc, plus l’action elle-même a vraiment lieu dans l’implicite…

DB : Oui, et elle se manifeste dans l’explicite.

WA : Et elle se manifeste dans l’explicite.

DB : Oui, mais cela fait partie de la même tradition de la science, qui dit que ce que nous pensions être l’essence est maintenant l’apparence.

WA : Répétez cela. C’est bon, ce que nous pensions être l’essentiel…

DB : — est maintenant considérée comme une autre apparence. À savoir que la particule qui expliquait tout comme l’essence de la Réalité…

WA : est [une] apparence.

DB : Est aussi une apparence.

WA : C’est aussi… en plus d’être une essence…

DB : Non, tout est à la fois essence et apparence dans ce sens…

WA : Oh, bien sûr, je vois.

DB : Mais, voyez-vous, toutes les apparences sont essentielles.

WA : (Rire) Sinon, nous ne pourrions pas les voir…

DB : Mais, l’essence en tant qu’être véritable est inconnue, n’est-ce pas ?

WA : Ahah !

DB : Même l’ordre implicite n’est qu’un concept. Donc, même cela devrait s’avérer être une apparence. Mais nous disons qu’en apportant des apparences plus profondes et plus pénétrantes, nous comprenons mieux… et c’est tout. Nous ne serons jamais en mesure de saisir le tout.

WA : Et cela a ses propres implications dans la compréhension du monde, tel que nous le percevons.

DB : Oui, oui. Cela va à l’encontre du point de vue selon lequel un grand nombre de physiciens affirment que nous allons obtenir une théorie du tout, vous voyez…

Au 19e siècle, après que Newton ait connu un tel succès pendant plusieurs siècles, l’un des principaux physiciens de l’époque, Lord Kelvin, déclara : Il est inutile que les jeunes se lancent dans la physique… c’est presque fini… ce n’est qu’une question de raffinement de la prochaine décimale… essayez quelque chose d’autre. (rires) Il a donc dit qu’il y avait deux petits nuages à l’horizon. Les résultats négatifs de l’expérience Michelson/Morley et les problèmes liés au rayonnement du corps noir. C’étaient les bons nuages, car chacun d’entre eux a conduit à une révolution, l’une à la relativité, l’autre au quantique.

WA : C’étaient les mauvais pour Kelvin, malheureusement.

DB : Il a très bien choisi ses nuages, mais il pensait que c’étaient de petits nuages.

WA : Et, en fait, les révolutions…

DB :… en sont sortis. Aujourd’hui, nous avons encore des nuages beaucoup plus gros à l’horizon.

WA : À la suite de…

DB : Non. Non… La physique a évolué vers toutes sortes de nouvelles choses et beaucoup de choses ne sont pas comprises aujourd’hui… c’est plus grave qu’à l’époque. Les gens parlent encore de la théorie du tout, ils vivent dans l’espoir, voyez-vous.

WA : Je vois. Et cette théorie du tout est-elle liée d’une manière ou d’une autre à la théorie unifiée qu’Einstein était en train de…

DB : Eh bien, ce serait… essayer d’être une réalisation d’Einstein, oui… Il n’y a pas de mal à avoir une théorie unifiée, mais ne dites pas qu’elle couvre tout, parce que ce serait aussi une apparence.

WA : Et en substance, vous dites que toutes les théories sont… une façon de voir les choses par opposition à une vérité absolue.

DB : Ce sera une apparence qui reflète, en principe, tout, vous voyez, le Tout, n’est-ce pas ? Nous avons toutes sortes de miroirs qui nous permettent de voir différentes choses… Donc, ce sera une apparence d’un Tout qui peut même nous inclure… comment nous voir dans ce miroir, aussi.

WA : D’accord, puis-je faire un saut quantique et suggérer que parce que… si tel est le cas, alors prendre notre processus de pensée comme absolu est… n’est pas juste, est une erreur.

DB : Oui.

WA : Et les résultats du processus de la pensée également.

DB : Oui… Rien que du point de vue scientifique, c’est une erreur. Mais c’est une erreur… si vous regardez directement le processus, vous pouvez voir à quel point cette erreur est grave.

WA : Ainsi, à l’heure actuelle, vous constatez que votre travail sur la conscience est, parallèle à l’autre travail que vous faites, et, en fait, peut-être primordial. C’est le livre que vous sortez avec M. Hiley.

DB : Eh bien, c’est sur la théorie quantique. C’est vraiment une tentative de faire ressortir certaines des choses que j’ai faites il y a trente ou quarante ans.

WA, Mais il s’agit d’une approche autre que celle de Bohr.

DB : Oui, c’est exact.

WA : Pourriez-vous expliquer la différence entre les deux approches ?

DB : Eh bien, l’approche de Bohr consiste à dire : On ne peut rien en dire du tout sur cela… il suffit de calculer, n’est-ce pas ? C’est une tentative d’en donner un concept. Une autre apparence, appelons-la comme ça. (Sourire)

WA : Une autre apparence, mais qui penche fortement vers le sens, si j’ai bien compris.

DB : Oui. Eh bien, cela donne plus de sens, dans le sens où, si nous avons l’ordre implicite et ainsi de suite, avec la conscience dans un ordre similaire, nous avons un ordre créatif qui a plus de sens, vous voyez, dans cet ordre mécanique, il serait très difficile d’obtenir beaucoup de sens. Ou dans l’ordre du simple calcul. Comme l’a dit Stephen Weinberg, l’un des plus grands physiciens théoriques de l’époque, que : Plus ils regardent le cosmos, moins ils y voient de sens. C’est inévitable, si vous dites, de toute façon, vous ne faites que calculer.

WA : Et pensez-vous que cette perception est en train d’imprégner notre société ?

DB : Eh bien, cela a un effet, parce qu’en fin de compte, la société est très affectée par la science, comme elle l’était autrefois par la religion, qui n’est plus la source de notre vision du monde. La science est la source de la vision du monde que la religion donnait auparavant. Maintenant, la vision de la Totalité a un grand pouvoir parce que la vision de la Totalité, en principe, a une Valeur Suprême. Dieu… que serait-il ? Il a tout créé, il a donc la plus grande valeur possible. Maintenant, si l’Univers, qui a la plus haute valeur possible, n’a pas de sens… (Souriant)… alors, qu’est-ce qui peut avoir de la valeur ? (DB rit)

WA : Mais, en fait, en poursuivant votre voie de recherche, vous tentez essentiellement de redonner un sens à la vie.

DB : Eh bien, vous voyez, il n’y a aucune raison pour qu’ils fassent ce qu’ils font. L’Univers n’est pas ce qu’ils disent être. Il y a suffisamment de place pour toutes sortes de significations illimitées. Si vous dites que l’Univers est, même la Matière est créative… alors encore plus, dans l’Esprit.

WA : Y a-t-il des aspects de la conscience dans le nouveau livre qui va sortir.

DB : Le dernier chapitre traitera de la conscience.

WA : Cela nous met à jour par rapport à la ligne que vous avez suivie depuis le début. Ma prochaine question y est liée : Vous avez comparé votre propre perception de la façon dont nous appréhendons la réalité à l’allégorie de la caverne de Platon, pourrions-nous explorer un peu cet élément ?

DB : Dans l’Allégorie de la caverne de Platon, des gens étaient enchaînés et regardaient les ombres de la caverne en essayant d’y déceler des régularités. On peut les imaginer en train de faire des calculs, disant qu’il y a une certaine probabilité que cette ombre devienne cette ombre… et ainsi de suite. Platon a suggéré que s’ils étaient capables de se retourner et de regarder la lumière… eh bien, tout d’abord, ils seraient aveuglés… Mais ils finiraient par voir que ces ombres ne sont que des ombres. Je dirais que, dans un certain sens, tout ce que nous voyons est une sorte d’ombre… c’est une apparence. Mais comprendre qu’il s’agit d’ombres et que nous pouvons obtenir de plus en plus d’apparences, est essentiel.

WA : Et [nous] nous perdons dans les ombres, pour ainsi dire.

DB : Oui… Eh bien, si nous prenons les ombres pour la réalité… L’essentiel est de voir que les ombres ne sont pas la réalité, mais qu’elles projettent quand même de la lumière… eh bien, on ne peut pas dire qu’une ombre projette de la lumière… mais elles peuvent être encore pertinentes pour la Réalité. Si vous comprenez ce qu’elles sont. L’ombre vous donne…

WA : Oh. Si vous la comprenez comme une ombre par opposition à la réalité ultime.

DB : Oui… L’ombre vous donne des informations sur la réalité.

WA : Et en ce qui concerne la « lumière » elle-même ?

DB : Eh bien, la lumière serait l’Inconnu. Dans la conscience, « la lumière » est une sorte d’intelligence qui est… qui serait même plus profonde que dans l’ordre implicite… elle est enveloppée et au-delà, n’est-ce pas ?

WA : Donc, l’Ordre Implicite a d’autres ordres au-delà de lui ?

DB : Oui, il y a des ordres supérieurs, [d’autres] ordres implicites. Mais, finalement, cela part vers un horizon… que nous ne pouvons pas saisir. Nous disons que c’est la source de la Lumière de l’Intelligence.

WA : Je vois. Et ce serait ce qui, dans le passé, a été appelé « l’Inconnaissable » et « l’Ineffable » ?

DB : Oui, « l’ineffable » et ainsi de suite…

WA : Il s’agirait donc d’un pointeur scientifique vers l’Ineffable.

DB : Oui.

WA : (Riant) C’est une révélation en soi, je pense.

DB : Oui. Je dirais que cette lumière doit être projetée sur la pensée. Sinon, la pensée n’est qu’un tas d’ombres qui seront prises pour des réalités.

WA : Et nous pouvons vraiment embellir ces ombres, de sorte qu’elles deviennent totalement envoûtantes… Et nous nous perdons dans ces ombres, comme si elles sont la vraie réalité.

DB : Oui.

WA : En suivant ce train allégorique, je sais qu’il n’y a pas longtemps, je vous ai entendu décrire un scénario pour un film de science-fiction, qui est essentiellement une métaphore artistique de notre état de conscience actuel… Vous souvenez-vous de cette histoire ?

DB : Oui. C’était l’histoire d’êtres très avancés, venus d’une galaxie lointaine, qui voyageaient dans l’espace… Leur méthode d’exploration consistait à envoyer des robots très perfectionnés pour explorer les planètes. Chaque robot disposait d’un ordinateur de bord pour gérer les problèmes locaux… Mais, en fin de compte, il y avait un ordinateur central qui était derrière tout cela.

Ces robots sont arrivés sur une certaine planète et ont commencé à l’explorer. Ils sont entrés dans une grotte très profonde et ont perdu le contact avec l’ordinateur central. Ils ont alors commencé à penser de manière indépendante… Ils sont devenus assez confus et ont commencé à penser qu’ils étaient des êtres indépendants. Puis, ils sont sortis et ont commencé à… Chacun [pensait être] indépendant, alors ils ont commencé à se battre les uns contre les autres. Ils se sont fait toutes sortes de choses. Les êtres du Centre [de l’ordinateur central] ne savaient pas quoi faire. Il n’y avait aucun moyen de les forcer [les robots explorateurs] à faire quoi que ce soit. Seule l’information pouvait fonctionner… Et [les robots explorateurs] rejetaient déjà les informations de l’ordinateur central. [Ils disaient] : Cela n’existe pas, parce que nous sommes indépendants. Par conséquent, ils…

WA : Donc, en fait, l’information qui était transmise était une information réelle… Ce qui impliquerait que la force ou le pouvoir ne pourrait pas être utilisé parce qu’il ne serait pas…

DB : C’est exact… Cela n’aurait aucun sens. Donc, depuis le vaisseau central, ils ont envoyé d’autres robots pour parler directement aux autres robots. Ces robots étaient soit vénérés comme des dieux, soit détruits… ou les deux.

WA : Ou les deux…

DB : Oui… En fait, le problème est toujours là. Ils ne l’ont pas encore résolu.

WA : En fait, nous ne l’avons pas… Ce qui m’amène à ma question suivante : Ces robots dans la grotte ont créé un sentiment d’indépendance par rapport à toute autre source, pour ainsi dire. Nous pourrions assimiler cet état au « Je ».

DB : Le Soi… oui.

WA : Le Soi… La question est la suivante : Le « Je » existe-t-il vraiment ? Ou est-ce une illusion ? Si c’est une illusion, comment se fait-il que nous semblions pouvoir créer ou penser une pensée ? Le « Je » est-il vraiment séparé de la pensée ?

DB : Oui, pour résumer, je dirais que le « Je » tel que nous le connaissons n’est pas séparé de la pensée. Ce « Je », qui se sent séparé, est la pensée. Maintenant, peut-être… Il y avait une vision ancienne du « Soi » qui était la suivante : « Je suis l’inconnu »… Je suis un inconnu qui se révèle constamment… Ce qui est différent du concept ordinaire du « Soi ». qui est quelque chose de connu, avec une identité. Le Soi est quelque chose qui a une identité dans le temps et qui est donc limité, n’est-ce pas ? Il est censé l’être. Mais il est aussi illimité parce que vous avez cette mégalomanie, ce désir de faire du Soi… il ne veut pas rester limité.

Maintenant… Comment le Soi pourrait-il être la pensée ? Il faut voir comment fonctionne la pensée. Revenons à nos moutons… Tout d’abord, si vous voyez un programme télévisé et qu’un téléphone se trouve pas loin et la sonnerie retentit, votre pensée l’attribue immédiatement à l’image et vous la ressentez comme venant de l’image. Mais, il n’y a rien du tout dans l’image. Mais supposons que personne ne se lève pour répondre au téléphone. Il y a une incohérence. Vous vous demandez d’où cela [le son de la sonnette] vient. Il se peut qu’il vienne de la pièce voisine… Vous voyez alors cela différemment, n’est-ce pas ? Le fait est que la pensée peut attribuer [des phénomènes indépendants] à des choses réelles pour leur donner une forme et une figure et les faire paraître comme quelque chose d’autre.

Par exemple, l’arc-en-ciel n’est rien d’autre que de la pluie qui tombe et de la lumière qui se reflète sur les gouttes de pluie, n’est-ce pas. Mais vous voyez un arc… il y a une figure projetée sur les gouttes de pluie… Est-ce clair ?

WA : Oui.

DB : Tout le monde voit le même arc, c’est la preuve… il doit être là. Mais ce n’est pas le cas.

WA : Mais, en fait, chacun en voit un différent.

DB : Chacun voit son propre arc-en-ciel, mais il est très similaire.

WA Chacun voit son propre arc-en-ciel.

DB : Mais similaire… C’est ainsi que… Cette chaise est vue de la même façon. Il y a donc une apparence qui n’est pas une apparence correcte de la réalité, comme cet arc n’est pas une apparence correcte de la réalité.

WA : Et pourtant, il y a un accord tacite que c’est le cas.

DB : Eh bien, les gens savent maintenant qu’il n’est pas là, vous voyez…

WA : Je ne savais pas que… (Ils rient tous les deux)

DB : Mais on avait l’habitude de dire : Chassez l’arc-en-ciel et trouvez le pot d’or au bout.

WA : Bien sûr. Mais je ne sais pas si tout le monde sait que nous regardons tous des arcs-en-ciel différents.

DB : Mais au moins ils ne sont pas… ils sont tous liés à une chaise… Mais dans le cas de l’arc-en-ciel, ils ne sont liés qu’aux gouttes de pluie, pas à un arc. Ce point est crucial, car, si l’on peut projeter un arc sur les gouttes de pluie, on peut projeter n’importe quelle forme sur ces gouttes. Et tout le monde pourrait être d’accord pour dire que c’est ça.

La conscience est remplie de toutes sortes d’événements, de sentiments, de petites choses qui se passent ici et là. Et la pensée y projette une forme appelée « Moi », n’est-ce pas ? Au centre… Vous pouvez le ressentir au niveau du plexus solaire, de la poitrine ou de la tête.

WA : Pouvons-nous nous arrêter encore une fois. Dites-vous que la pensée projette cela ?

DB : Oui, comme elle a projeté l’arc-en-ciel.

WA : Donc, c’est la pensée qui crée « le Moi », plutôt que « le Moi », qui crée la pensée ?

DB : Oui. Si vous ne voyez pas cela se produire, vous le considérerez comme réel et lui donnerez une réalité apparente. L’être tout entier prendra des mesures sur cette base qui semblent provenir du centre. Comme le son du téléphone semble venir du téléphone, de l’image de la télévision, alors que ce n’est pas possible…

WA : Mais il doit acquérir une certaine force, s’il est capable de penser à quelque chose de spécifique.

DB : Eh bien, la force vient de tout votre être. Il y a… Rappelez-vous la nature de la pensée en tant que réflexe conditionné, une pensée en entraîne une autre, et encore une autre… Vous n’avez rien à faire.

WA : [La pensée] le fait pour vous.

DB : Rappelez-vous, la pensée est un réflexe conditionné à un niveau très subtil. Elle va de soi, mais elle contient l’idée que la pensée est produite par un centre qu’elle appelle « Moi ». Et tous les sentiments qui devraient appartenir à ce centre sont projetés sur la conscience comme s’ils venaient du « Moi », n’est-ce pas ?

WA : Et notre société renforce cela…

DB : Tout le monde dit la même chose, comme tout le monde voit le même arc-en-ciel, tout le monde voit le même « moi », qu’il soit là ou non.

WA : Ensuite, nous pouvons créer des concepts que tout le monde « voit »… comme le nationalisme…

DB : C’est exact. Oui, en fait, plus tard, cela devient très important, [le concept est] considéré comme central et suprêmement important]. Toutes sortes de sentiments puissants surgiront si on le remet en question. Vous voyez, maintenant, tout cela va de soi… et, vous voyez… … il y a un être plus profond, je dis, qui peut… qui est… cet être qui peut se révéler à nouveau… plutôt que d’être un être fixe… il est profond dans l’Ordre Implicite… dans l’Infini…

WA : Cet être n’est pas un « je ».

DB : Eh bien, nous ne savons pas ce que c’est, c’est inconnu… Tant que tout cela continue, comment le savoir ? Je veux dire que c’est comme toutes les lumières de la ville… on ne peut pas voir l’Univers.

WA : Bien sûr, je me souviens que vous avez parlé de votre séjour à Las Vegas… Pourriez-vous répéter cela ?

DB : Oui, tout simplement… Vous pourriez être à Las Vegas avec un grand nombre de lumières clignotantes et vous ne pourriez jamais voir les étoiles. Vous pourriez imaginer qu’il n’y a pas d’autre univers que celui de Las Vegas. De même, vous pourriez imaginer que l’univers dont nous faisons l’expérience à travers le Soi est l’Univers. Mais, en fait, il n’est peut-être qu’un simple jet de lumière, comme l’arc-en-ciel.

WA : Et, en fait, dans le cadre des modèles socioculturels que nous avons établis, il y a ce « tumulte » qui se produit tout le temps

DB : Oui. Du bruit… dles lumières… que sais-je encore… l’excitation…

WA : Mm-hmm. Permettez-moi d’aller plus loin… Je reviendrai au livre « Causalité et hasard dans la physique moderne », car vous y avez mentionné, à ma connaissance, pour la première fois, « la nécessité et la contingence ». Comment la « nécessité » et la « contingence » fonctionnent-elles ensemble pour perpétuer ce qui semble être une auto-illusion ?

DB : Oui… C’est un point crucial. Le mot « nécessité »… « nécessaire » signifie « qu’il ne peut en être autrement », n’est-ce pas ? Et « contingence » est le contraire, « ce qui peut être autrement ». La racine latine de « nécessaire » est « necesse », qui signifie « ne pas céder ». Ainsi, lorsque vous pensez que quelque chose est nécessaire, vous ressentez aussi l’idée d’une attitude… Ne pas céder, n’est-ce pas ? C’est ce qui ne peut pas être mis de côté. Il est très important dans notre réflexion d’établir un ordre de priorité, de nécessité, de sorte que A s’efface au profit de B, et que B s’efface au profit de C, et ainsi de suite.

WA : Et cela se passe mécaniquement ?

DB : Eh bien, que ce soit intelligemment soit mécaniquement… certaines choses sont plus importantes que d’autres… Je dis que ceci est nécessaire, mais que cela est plus important, alors je fais cela. Mais cela peut mal tourner. Nous pouvons donner une nécessité extrême à la trivialité, n’est-ce pas ?

WA : (Riant) Tout le temps !

DB : Ce qu’il faut retenir, c’est que la nécessité n’est pas seulement un concept intellectuel, c’est un sentiment, une envie irrépressible, une pulsion. La volonté est déterminée par ce que vous pensez être nécessaire. Plus vous pensez que c’est nécessaire, plus la volonté et le désir sont forts. Ainsi, tout le mouvement… L’idée que la pensée n’est que pensée est erronée. Vous voyez, tous ces réflexes conditionnés se déroulent ensemble. Maintenant, la nécessité peut être perçue. Je ne dis pas que c’est seulement un réflexe… Elle peut être perçue à nouveau. Mais elle s’ajoute au conditionnement. Elle devient un ensemble de réflexes, n’est-ce pas ? Maintenant, le réflexe de nécessité fonctionne sans que vous pensiez, par la sensation de l’envie, de la volonté, de la pulsion. Une volonté, une pulsion, un besoin intenses.

WA : Et encore une fois, les valeurs appliquées à ces « nécessités » peuvent être arbitraires.

DB : C’est exact. Mais elles varient. Ils disent que ce qui est absolument nécessaire a une valeur suprême et a priorité sur tout le reste. Si vous pensez que Dieu est là, alors vous pourriez donner à sa volonté la Nécessité Absolue. D’un autre côté, l’État peut prendre la Nécessité absolue, ou quelque chose d’autre… Votre ambition personnelle… Votre désir d’élargir votre ego — d’être mégalomane… N’importe quoi ! Faire de l’argent… Tout peut prendre la Nécessité Absolue… même la poursuite la plus triviale.

WA : Qu’est-ce qui fait qu’elle est absolue dans notre esprit ?

DB : Nous disons que quelque chose est nécessaire. Nous commençons alors à avoir un réflexe conditionné en disant que nous l’avons fait cette fois-ci, cette fois-ci, cette fois-ci… On a maintenant tendance à dire qu’il en est toujours ainsi. Lorsque c’est toujours ainsi, il n’y a qu’un pas à franchir pour dire que c’est [absolument] nécessaire. Si vous dites que c’est toujours nécessaire, alors c’est absolu. Petit à petit, nous glissons vers la « nécessité absolue ».

WA : Ce qui est au cœur de l’auto-illusion.

DB : C’est exact. Parce que s’il y a « nécessité absolue », alors il est absolument nécessaire de continuer à penser que cette idée est absolument nécessaire. Et elle ne peut pas être remise en question. Et donc, vous devez déformer… et se tromper soi-même

WA : Hmm. Et cela semble-t-il être le cas à l’heure actuelle ?

DB : Eh bien, à notre connaissance, cela a toujours été le cas. Les gens ont toujours cru ce qu’ils voulaient croire… pour se sentir mieux. Ils ont toujours accepté que leurs croyances religieuses soient justes, que leurs croyances sur l’État ou l’empereur soient justes… sur tout ce qu’ils font.

WA : À l’heure actuelle dans la société, le nationalisme, par exemple.

DB : Eh bien, le nationalisme, le fanatisme religieux… Il y a aussi la croyance qu’il est absolument nécessaire d’avoir une croissance économique, alors que nous savons que, si tout le monde devait croître à ce rythme dans le monde entier, nous détruirions la planète comme une nuée de sauterelles. Nous devons remettre en question cette « nécessité ». Elle peut nous tuer, n’est-ce pas ?

WA : Hmm. (Un temps de silence). Dans le même ordre d’idées, je crois que c’est Archimède qui a dit un jour : « Donnez-moi un endroit où me tenir et un levier assez long… et je soulèverai le monde ». Si vous disposiez de quelques instants de silence planétaire, d’un endroit où vous tenir… ou vous asseoir… et d’un mégaphone suffisamment grand… quel message transmettriez-vous pour tenter de faire avancer le monde dans la direction qu’il doit prendre pour survivre ?

DB : Je dirais que nous devons prêter attention à la pensée… et communiquer nos communications… parce que ces « nécessités absolues » interfèrent avec la communication, de sorte que nous ne pouvons pas nous écouter les uns les autres et que nous ne pouvons pas travailler ensemble. Et si nous ne pouvons pas travailler ensemble, aucune idée ne sera utile.

WA : Donc, nous devons commencer… la première case serait… prêter attention à la pensée, elle-même.

DB : Et comment elle nous sépare

WA : Et cela nous amène à la notion de dialogue telle que vous l’avez définie.

DB : Oui, ce dialogue est… La racine grecque, « dialogos »… logos, qui signifie « mot »… mais le sens [du mot]… « Dia » signifie « à travers »… On peut donc penser que le sens circule entre les gens.

J’ai donné l’exemple d’un anthropologue que j’ai lu il y a de nombreuses années et qui a étudié une tribu de chasseurs-cueilleurs indiens d’Amérique du Nord, qui s’asseyait en cercle et parlait sans arrêt, sans ordre du jour, sans décision, sans autorité, sans rien. Ils finissaient, semble-t-il, par n’arriver à aucune conclusion et [pourtant] ils savaient tous quoi faire. Ils continuaient à parler… Ils ne parlaient pas qu’une fois, n’est-ce pas ? Ils parlaient régulièrement.

WA : Je vois.

DB : Si nous pouvions le faire, nous pourrions… Vous voyez, le principal problème, c’est que les gens ne sont pas capables de s’écouter et de se parler… et donc, comment peuvent-ils se rassembler.

WA : Avez-vous le sentiment qu’à l’heure actuelle, les gens sont à l’écoute les uns des autres en ce qui concerne les situations internationales ?

DB : Pas beaucoup, non.

WA : Ce qui m’amène à ce que j’appelle ma question « bonus »… Elle concerne spécifiquement les événements d’aujourd’hui… Tandis qu’ils se déroulent, au moment où nous nous rencontrons :

Lors d’une récente émission sur CNN, le journaliste Robert Novak a interviewé le Dr Gerald Post, professeur de psychiatrie et de psychologie politique à l’université George Washington aux États-Unis… Pendant plus de vingt ans, le Dr Post a préparé des profils psychologiques de dirigeants mondiaux pour les présidents et d’autres hauts fonctionnaires des États-Unis.

Voici la première question de M. Novak : Dr Post, pour faire simple, Saddam Hussein est-il un mégalomane, un fou ou un homme rationnel en quête de pouvoir ?

Le Dr Post a répondu de la manière suivante : « Ce n’est certainement pas un fou, c’est un chercheur de pouvoir très rationnel, mais il présente de nombreux traits de caractère qui en font un homme extrêmement dangereux. J’ai beau essayer, je ne trouve chez lui aucune trace de conscience. Ses ambitions de pouvoir sont sans limites ».

Tout d’abord, [en ce qui concerne] la question posée par M. Novak… Existe-t-il un chercheur rationnel du pouvoir ?

DB : Eh bien, je demanderais pourquoi quelqu’un devrait rechercher le pouvoir. Y a-t-il une bonne raison ? Y a-t-il une raison valable ? Je veux dire, pourquoi le veut-il ? Il y a eu de nombreuses tentatives d’assassinat, du moins j’ai entendu dire qu’il y en a eu douze ou quinze… L’une d’entre elles finira probablement par réussir. Les personnes en quête de pouvoir se font souvent assassiner. Ils souffrent beaucoup, alors pourquoi le font-ils ? Il doit y avoir quelque chose… Je crois que le monde nous embrouille dès la petite enfance, vous voyez ?

Il y a eu Alexandre le Grand, qui avait apparemment de très mauvaises relations avec son père et sa mère […]. Il détestait son père et s’identifiait probablement à sa mère… et il a probablement senti qu’il devait montrer quelque chose à son père… et [cela] lui a donné l’énergie nécessaire pour conquérir le monde… Une énergie formidable… Il exigeait de ses troupes une dévotion absolue, etc. Je veux dire qu’il était d’un niveau bien supérieur à celui de Saddam, évidemment.

WA : Mais cette action pourrait-elle être considérée comme rationnelle ?

DB : Non, parce que je dois demander pourquoi il l’a fait ?

WA : Oh, je vois, il y avait une irrationalité à cause du…

DB : Oui. Il y a une certaine incohérence dans tout cela. Pourquoi avez-vous besoin de pouvoir, voyez-vous. Pour quoi faire ? Je veux dire, si vous demandez pourquoi ? Parce qu’il y a en vous une pensée de « nécessité absolue » de pouvoir. Qu’est-ce qui vous a donné cette idée ? Probablement une expérience d’impuissance.

WA : Cela pourrait-il être la société elle-même ?

DB : La société dit constamment aux gens qu’ils ne sont pas bons, qu’ils ne valent rien… « Tu n’es rien, tu n’es qu’un petit toi, et tu devrais être plus », etc. Et aussi dans des cas particuliers, comme les problèmes avec les pères, les mères, les professeurs, vous savez, les amis…

WA : La société embellit donc l’idée que le pouvoir est une chose à laquelle il faut aspirer.

DB : Au moins, cela crée chez la personne le sentiment qu’elle est impuissante… et que, si elle avait du pouvoir, tout irait bien. C’est un sentiment d’impuissance très dérangeant.

Lorsque les gens se sentent impuissants, ils disent : « J’ai besoin de pouvoir ». Je leur réponds : « Je pense qu’ils en ont besoin comme ils ont besoin d’un trou dans la tête ». (Les deux rient) Ce qu’ils doivent faire, c’est trouver pourquoi ils se sentent impuissants.

WA : C’est donc à cause de leur impuissance qu’ils sentent qu’ils ont besoin de pouvoir.

DB : Oui. C’est-à-dire leur croyance en la vérité absolue qu’ils sont impuissants… Ils sont totalement convaincus de leur impuissance, n’est-ce pas ?

WA : C’est pourquoi ils s’efforcent d’accéder au pouvoir.

DB : Oui. C’est pourquoi ils n’ont aucun pouvoir, parce qu’ils sont convaincus qu’ils n’en ont aucun.

WA : Ce qui, en fait, ne peut jamais être satisfait.

DB : Oui, ils ne sont jamais satisfaits parce que c’est toujours un réflexe conditionné… que j’aie besoin de pouvoir… pour avoir autant de pouvoir que vous pourriez imaginer… Comme Alexandre le Grand l’a dit juste avant de… quand il était au sommet. Il était triste parce qu’il n’y avait plus de mondes à conquérir.

WA : C’est dur. (Ils rient tous les deux)

WA : Eh bien, professeur Bohm, je tiens à vous remercier beaucoup… Vraiment… J’apprécie le temps que vous m’avez accordé… Et j’espère que nous pourrons le refaire.

DB : Je l’espère, oui…