Tiré de REPORTAGE : Essays on the New World Order (REPORTAGE : Essais sur le nouvel ordre mondial)

Pour information, les numéros ISBN des éditions brochée (ISBN-13 : 9798991655200) et reliée (ISBN-13 : 9798991655248) se trouvent au bas du site web de REPORTAGE.

__________________

Vite. À quoi pensez-vous lorsque vous entendez le mot « ordre » ?

Si vous êtes comme la plupart des gens, la première chose qui vous vient à l’esprit est « la loi et l’ordre », ce vieil adage qui évoque la justice et la sécurité dans une société bien réglementée. Cela n’a rien de surprenant. Après tout, la nécessité urgente de rétablir « la loi et l’ordre » est invoquée chaque jour par de nombreux politiciens dans de nombreux pays à travers le monde. Et, à tout le moins, cette expression a été martelée dans l’esprit des téléspectateurs depuis le lancement de la série policière Law & Order en 1990.

Les personnes averties en politique, parmi lesquelles figurent sans doute les lecteurs de cet ouvrage, penseront probablement au « Nouvel Ordre Mondial », une expression popularisée par le président George H. W. Bush dans son discours désormais tristement célèbre du 11 septembre 1990 [1]. Connu sous son acronyme NOM, le Nouvel Ordre Mondial a en réalité un passé haut en couleur qui remonte à l’ère de la diplomatie wilsonienne après la Première Guerre mondiale [2] et au livre du même nom publié par H. G. Wells en 1940 [3].

Les chercheurs en ésotérisme peuvent même relier le mot « ordre » au latin Ordo Ab Chao, ou « ordre issu du chaos », qui est, et ce n’est pas un hasard, la devise du 33e degré du rite écossais de la franc-maçonnerie [4]. Ce n’est pas non plus un hasard si « l’ordre issu du chaos » décrit parfaitement le terrorisme sous faux drapeau et d’autres méthodes de manipulation de l’opinion publique mises en œuvre par une poignée d’individus influents qui sont en mesure de semer le chaos dans le but d’imposer leur « ordre » prédéterminé.

Mais que nous parlions de « loi et ordre », de « nouvel ordre mondial » ou d’« ordre issu du chaos », nous parlons en fin de compte de la même chose : un « ordre » basé sur une vision hiérarchique de la société, dans laquelle les législateurs et leurs acolytes du monde des affaires cherchent à réglementer, proscrire, manipuler, inhiber et contrôler les actions des masses.

Et si je vous disais qu’il existe un concept d’ordre social totalement différent, qui non seulement rejette l’« ordre » hiérarchique, mais réfute également le concept de contrôle descendant ? Eh bien, ce concept existe, et il s’agit de l’« ordre spontané ».

Le modèle hiérarchique de contrôle organise la société selon une structure pyramidale dans laquelle les règles et les réglementations dictées par « l’élite » au sommet sont imposées aux masses à la base par une classe bureaucratique intermédiaire. L’ordre spontané, en revanche, postule que la société fonctionne mieux comme un réseau décentralisé d’individus libres participant à des interactions volontaires.

Le principe de l’ordre spontané existe sans doute depuis le IVe siècle avant J.-C., lorsque le philosophe chinois Zhuang Zhou formula l’idée que « le bon ordre résulte spontanément lorsque les choses sont laissées tranquilles » [5]. Il fut ensuite développé au XVIIIe siècle par les intellectuels écossais de l’Aufklärung (Lumières) [6], puis au XIXe siècle par des penseurs comme Frédéric Bastiat [7]. Ce n’est toutefois qu’au XXe siècle que la théorie de l’ordre spontané fut nommée, codifiée et popularisée par le philosophe et économiste d’origine autrichienne F. A. Hayek.

Dans son article de 1966 intitulé « Les principes d’un ordre social-libéral », Hayek décrivit l’ordre spontané de la manière suivante :

Le concept central du libéralisme est que, sous l’application de règles universelles de conduite juste, protégeant un domaine privé reconnaissable des individus, un ordre spontané des activités humaines d’une complexité bien plus grande que celle qui pourrait jamais être produite par un arrangement délibéré se formera de lui-même [8]

Traduite en langage courant, l’observation de Hayek est à la fois d’une simplicité déconcertante et d’une profondeur surprenante : l’ordre social qui résulte du libre choix des individus agissant pour protéger leurs propres intérêts sera toujours plus sûr et plus complexe que n’importe quel système rationnellement ordonné et contrôlé de manière centralisée.

Pour comprendre pourquoi, tournons-nous vers l’ingénieux essai de Leonard Read publié en 1958, « I, Pencil » (Moi, le crayon), dans lequel un crayon ordinaire raconte le processus étonnamment complexe par lequel il est assemblé et fabriqué à partir de ses composants :

Moi, le crayon, aussi simple que je puisse paraître, je mérite votre admiration et votre respect, et je vais tenter de vous le prouver. En fait, si vous pouvez me comprendre — non, c’est trop demander à quiconque —, si vous pouvez prendre conscience du caractère miraculeux que je symbolise, vous pouvez contribuer à sauver la liberté que l’humanité est malheureusement en train de perdre. J’ai une leçon profonde à enseigner. Et je peux enseigner cette leçon mieux qu’une automobile, un avion ou un lave-vaisselle mécanique, parce que… eh bien, parce que je suis apparemment si simple [9].

L’idée centrale de cet essai est que, aussi simple que puisse paraître le crayon, « personne sur cette terre ne sait comment me fabriquer ».

Pourquoi ? Parce que la fabrication d’un crayon n’est pas un processus en une ou deux étapes consistant à assembler quelques matériaux obtenus localement dans une usine, mais une opération à l’échelle mondiale impliquant la récolte de cèdre en Oregon, l’extraction de graphite à Ceylan, la collecte d’argile dans le Mississippi, la récolte de colza en Indonésie et la collecte de dizaines d’autres ressources naturelles provenant d’endroits tout aussi éloignés.

Ensuite, chacun de ces produits doit être préparé à sa manière. Les grumes de cèdre sont transportées sur des centaines de kilomètres depuis leur forêt d’origine pour être coupées, séchées au four, teintées, cirées, puis séchées à nouveau au four. L’argile est raffinée à l’hydroxyde d’ammonium, mélangée à du graphite et du suif sulfoné, puis cuite à 1 000 degrés Celsius avant d’être traitée avec une substance chaude composée de cire de candelilla du Mexique, de cire de paraffine et de graisses naturelles hydrogénées. L’huile de colza est mise en réaction avec du chlorure de soufre et mélangée à divers agents liants, vulcanisants et accélérateurs.

Aussi déroutante que cette recette du crayon puisse paraître, elle ne constitue qu’une liste partielle des composants et n’effleure que la surface de ce qui est réellement impliqué dans la coordination de l’assemblage de ces ingrédients. Pensez à toutes les personnes impliquées dans l’extraction et le transport du graphite qui compose la mine du crayon. Il s’agit non seulement des mineurs de graphite à Ceylan, mais aussi de ceux qui fabriquent leurs outils d’extraction… et de ceux qui fabriquent les sacs en papier dans lesquels le graphite est transporté… et de ceux qui fabriquent la ficelle pour attacher les sacs en papier… et de ceux qui chargent les sacs sur les navires pour le transport… et de ceux qui construisent les navires eux-mêmes.

Il y a ensuite le capitaine et l’équipage du navire, les capitaines de port et les gardiens de phare qui guident les navires jusqu’à leur destination, les chauffeurs de camion, les conducteurs de train et les pilotes d’avion qui transportent les matériaux jusqu’à l’usine, sans oublier les employés des industries de services qui fournissent à tous ces travailleurs de la nourriture, des vêtements et d’autres produits de première nécessité. Et cela ne concerne que le graphite.

Au final, il est vraiment ahurissant de contempler la complexité de la production d’un crayon. Il est certain que personne ne pourrait répertorier et suivre toutes ces activités, et encore moins les diriger. Et pourtant, tout se passe sans accroc, créant chaque année des millions de nouveaux crayons qui seront utilisés par des personnes de tous horizons aux quatre coins du globe. Le petit crayon « simple » posé sur votre bureau en est la preuve.

La leçon à tirer de l’essai de Read est que, même si cela peut sembler contre-intuitif, les opérations extrêmement complexes ne nécessitent aucun organisme organisateur pour les coordonner. En fait, compte tenu des limites de notre savoir, un tel organisme ne pourrait même pas exister. Ce qui existe, comme le prouvent ces opérations complexes, c’est un ordre spontané.

Aussi intrigante que soit la vision de Read sur la complexité, on ne sait pas encore dans quelle mesure cette vision peut être étendue au-delà de la production de crayons. Examinons donc un autre exemple de quelque chose que nous utilisons tous les jours : les automobiles.

Les statistiques montrent que la conduite automobile est l’une des activités les plus dangereuses que nous pratiquons chaque jour [10] Pour beaucoup d’entre nous, imprégnés que nous sommes dans la mentalité du contrôle hiérarchique par le biais de lois et de réglementations, l’idée de supprimer les feux de signalisation, les limitations de vitesse, le marquage des voies et autres dispositifs servant à délimiter les « règles de circulation » semble insensée. Ce sont bien les règles de circulation qui permettent à la circulation de se dérouler sans encombre, n’est-ce pas ? La suppression de ces obligations entraînerait certainement une augmentation du nombre d’accidents, n’est-ce pas ?

Croiriez-vous que c’est exactement le contraire qui se produit ? C’est pourtant vrai. Chaque fois que des restrictions de circulation ont été supprimées dans des villes à travers le monde, cela a rendu les rues plus sûres, sans parler des avantages supplémentaires que sont la réduction des temps de trajet et des conducteurs et piétons plus courtois et moins stressés.

Si vous êtes sceptique, pensez à ce qui s’est passé dans la ville anglaise de Portishead, où l’expérience consistant à supprimer les feux de signalisation à un carrefour important a été tellement couronnée de succès que les habitants ont décidé de la rendre permanente [11] Loin d’être un hasard, Portishead n’est qu’un exemple parmi d’autres qui viennent s’ajouter à un nombre croissant de preuves montrant que l’idéologie de conception routière connue sous le nom de « Shared Space » (espace partagé) profite en réalité à tous [12].

S’appuyant sur les principes de l’ordre spontané, les partisans de l’espace partagé postulent que rendre les routes « plus risquées » les rend en fait plus sûres. Plutôt que de contraindre les conducteurs à se plier à des règles impersonnelles et rigides (panneaux, feux et marquages), les routes dépourvues de telles réglementations les obligent à négocier directement avec les autres conducteurs. Ainsi, au lieu de considérer les autres usagers de la route comme de simples obstacles entre eux et le prochain feu vert, les conducteurs sont désormais contraints de voir et d’interagir avec leurs compagnons de route comme de véritables êtres humains.

Hans Monderman, un concepteur de circulation néerlandais qui a été l’un des pionniers de cette approche visant à repenser les routes, développa plus de 100 plans d’espaces partagés dans les provinces de Frise, Groningue et Drenthe. Il observait le système actuel, dans lequel les larges routes sont couvertes de nombreux panneaux censés réglementer et gérer chaque action du conducteur : « Tous ces panneaux disent aux voitures : “Voici votre espace, et nous avons organisé votre comportement de manière à ce que, tant que vous vous comportez ainsi, rien ne puisse vous arriver”. C’est une approche erronée ».

Monderman estimait également que le système existant dégrade et déshumanise les conducteurs tout en leur donnant un faux sentiment de sécurité. « Lorsque vous traitez les gens comme des idiots, ils se comportent comme des idiots », affirmait-il [13]. Et inversement : lorsque nous traitons les adultes comme des êtres humains capables et indépendants, ils relèvent le plus souvent le défi et agissent en conséquence.

L’espace partagé n’est pas un simple rêve chimérique ; il a déjà été mis en œuvre dans de nombreuses villes d’Europe, d’Ipswich en Angleterre à Ejby au Danemark, en passant par Ostende en Belgique et Makkinga aux Pays-Bas [14], Il en a résulté une baisse spectaculaire du nombre d’accidents dans tous les domaines, alors même que les temps de trajet ont été considérablement réduits. Il semble que, lorsque les conducteurs doivent négocier avec les autres pour obtenir de l’espace sur des routes sans restriction, ils agissent comme les adultes qu’ils sont, et une sorte d’ordre émerge de leur civilité.

Mais un ordre spontané peut-il nous régir dans d’autres contextes, même ceux où la criminalité est la norme ? Après tout, c’est une chose de créer un ordre spontané sur les routes, mais c’en est une autre de le mettre en œuvre dans des institutions conçues pour arrêter, condamner, juger et emprisonner les voleurs, les violeurs et les meurtriers. Est-il donc possible de traiter les criminels différemment de ce que fait notre système actuel ? Pouvons-nous remplacer les législateurs et les forces de l’ordre, les avocats et les juges, les directeurs et les gardiens de prison par un système judiciaire décentralisé, non hiérarchique et non autoritaire ? À quoi ressemblerait un tel système et comment fonctionnerait-il ?

Là encore, l’idée de laisser libre cours à l’ordre spontané peut sembler absurde, mais uniquement parce que nous avons été conditionnés à croire que la structure actuelle des législatures, des tribunaux, des services de police et des pénitenciers est la seule forme de justice efficace. Dans le cadre du système établi, nous avons décidé que la « loi » est tout ce qui est voté par les législateurs, entériné par les juges ou attesté par la police. Nous avons également décidé que condamner les délinquants à payer des amendes à l’État, les enfermer dans des cages pendant des périodes déterminées ou les contraindre à effectuer des heures de « service communautaire » sont les seuls moyens possibles de rendre justice pour leurs crimes.

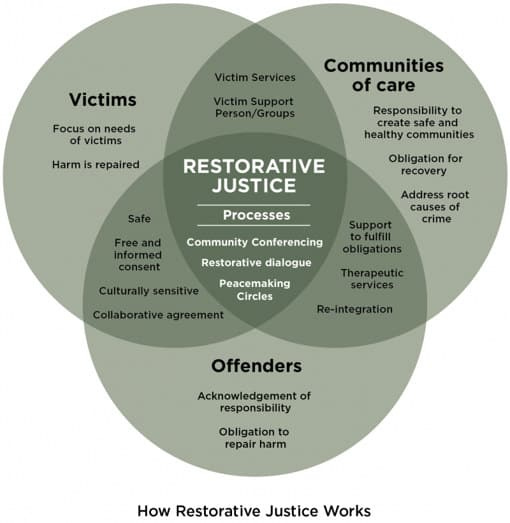

Cependant, à l’opposé de notre système habituel de justice punitive, il existe une conception tout à fait différente de la jurisprudence, fondée sur ce qu’on appelle la « justice réparatrice ». Dans la justice réparatrice, les victimes et les membres de la communauté sont invités à se réunir et à décider comment ils veulent traiter le criminel qui leur a causé un préjudice individuel et qui a ainsi nui à la société.

Contrairement au système restrictif de justice punitive, dans lequel toute poursuite judiciaire aboutit à une amende ou à une peine de prison, le modèle de justice réparatrice ouvre la voie à un large éventail de résultats possibles. Que se passerait-il si, par exemple, les victimes d’un vol, en collaboration avec un jury composé de pairs sélectionnés au sein de la communauté, décidaient que tout le monde aurait plus à gagner à confronter et à dialoguer avec le délinquant qu’à l’enfermer dans une cellule de prison pendant « X » années ? En d’autres termes, pourquoi ne pas donner aux victimes de crimes leur mot à dire sur le sort réservé à leurs agresseurs ?

Tout comme dans nos exemples précédents, laisser l’ordre spontané opérer dans le système pénal peut sembler contre-intuitif. Pourtant, il a été démontré que le processus de justice réparatrice laisse les victimes avec moins de stress post-traumatique et moins de désir de vengeance que la justice punitive. De plus, la méthode réparatrice rend les délinquants violents moins susceptibles de récidiver que ceux qui sont jugés dans le cadre de procès traditionnels [15]. Ce processus a été utilisé avec beaucoup de succès littéralement partout dans le monde, des dangereux bidonvilles des villes brésiliennes [16] aux programmes de réinsertion des prisonniers hawaïens [17], en passant par un nombre croissant d’écoles [18].

Nous avons abordé les façons dont le système économique, le réseau routier et le système judiciaire peuvent tirer parti de l’ordre spontané. Dans chaque cas, nous avons prouvé que les planificateurs centraux et les « législateurs » glorifiés ne sont pas nécessaires pour maintenir « l’ordre ».

Cela ne veut pas dire que nous pouvons passer du jour au lendemain d’une société hautement centralisée à une société complètement décentralisée. Nous avons été programmés toute notre vie pour interagir avec les autres à travers les lois, les règles et les procédures élaborées par notre système gouvernemental fédéral hiérarchisé. Il faudra beaucoup de déprogrammation pour que nous découvrions comment négocier avec nos semblables sans ces institutions de contrôle hiérarchique. Mais c’est possible.

En effet, nous sommes à l’aube d’une transition entre la dépendance — dépendance vis-à-vis d’un gouvernement « maman » pour nous torcher, d’un gouvernement « papa » qui nous punit et d’un gouvernement « Big Brother » qui surveille chacune de nos interactions — et l’indépendance, à mesure que nous apprenons à nous organiser et à nous gouverner nous-mêmes. Cette transition ne sera pas facile, et le résultat final ne sera pas utopique ; il y aura toujours des contrevenants à la loi et des personnes qui rejetteront l’ordre social. Mais nous devons comprendre que la fausse croyance selon laquelle les éléments perturbateurs ne peuvent être traités qu’en cédant davantage de notre pouvoir à des autorités centralisées est précisément ce qui nous a conduits au bord de l’effondrement économique et social.

L’histoire regorge de grands penseurs qui ont souligné cette vérité simple : « Le meilleur gouvernement est celui qui gouverne le moins ». Vous reconnaissez peut-être cette phrase d’Henry David Thoreau [19], mais connaissez-vous le contexte dans lequel il l’a écrite ?

De grand cœur, j’accepte la devise : « Le gouvernement le meilleur est celui qui gouverne le moins » et j’aimerais la voir suivie de manière plus rapide et plus systématique. Poussée à fond, elle se ramène à ceci auquel je crois également : « que le gouvernement le meilleur est celui qui ne gouverne pas du tout » et, lorsque les hommes y seront préparés, ce sera le genre de gouvernement qu’ils auront [20].

Voilà, en quelques mots, notre leçon sur l’ordre spontané. À mesure que notre civilisation a mûri, nous avons progressivement appris à nous gouverner nous-mêmes. Un jour, lorsque nous aurons dépassé notre adolescence, nous n’aurons plus besoin de l’« ordre » inefficace promis par les gouvernements et les prétendants au pouvoir.

Ce concept d’ordre spontané et d’autogouvernance, aussi radical qu’il puisse paraître à nos yeux de XXIe siècle, est une sagesse intemporelle qui se transmet de génération en génération depuis des milliers d’années. Le philosophe chinois Lao Tseu l’a formulé ainsi dans le chapitre 57 du Tao Te Ching, il y a plus de deux millénaires :

Un État se régit par les lois. Une guerre se fait à coups de surprises. Mais c’est par le non-faire qu’on gagne l’univers. Comment le sais-je ? Par ce qui suit : Plus il y a d’interdits et de prohibition, plus le peuple s’appauvrit ; plus on possède d’armes tranchantes, plus le désordre sévit ; plus se développe l’intelligence fabricatrice, plus en découlent d’étranges produits ; plus se multiplient les lois et les ordonnances, plus foisonnent les voleurs et les bandits. C’est pourquoi le saint dit : Si je pratique le non-agir, le peuple se transforme de lui-même. Si j’aime la quiétude, le peuple s’amende de lui-même. Si je n’entreprends aucune affaire, le peuple s’enrichit de lui-même. Si je ne nourris aucun désir, le peuple revient de lui-même à la simplicité [21].

Texte original publié le 21 septembre 2025 sur le site de Corbett : https://corbettreport.substack.com/p/a-brief-introduction-to-spontaneous

_________________________________________________

1 Bush, George H. W. “Address Before a Joint Session of the Congress on the Persian Gulf Crisis and the Federal Budget Deficit.” George H.W. Bush Presidential Library & Museum. archive.is/nR8DF

2 Conway-Lanz, Sarh. “World War I: A New World Order—Woodrow Wilson’s First Draft of the League of Nations Covenant.” Library of Congress. April 5, 2017. archive.fo/plzEp

3 Wells, H. G. The New World Order. (London: Secker and Warburg, 1940).

4 “Ordo Ab Chao.” The Masonic Dictionary Project. archive.fo/P3DXH

5 Rothbard, Murray N. “The Ancient Chinese Libertarian Tradition.” Mises Institute. archive.fo/EYjb0

6 Barry, Norman. “The Tradition of Spontaneous Order: A Bibliographical Essay by Norman Barry.” Online Library of Liberty. archive.fo/w2svl

7 Bastiat, Frédéric. “Natural and Artificial Social Order.” The Library of Economics and Liberty. archive.fo/4IlVT

8 Hayek, F. A. “The Principles of a Liberal Social Order.” Il Politico, vol. 31, no. 4. 1966. Page 603.

9 Read, Leonard E. “I, Pencil: My Family Tree as told to Leonard E. Read.” The Library of Economics and Liberty. archive.fo/IkG4X

10 McMillin, Zach. “The most dangerous activity: driving.” The Seattle Times. January 5, 2010. archive.fo/HvsJk

11 McKone, Jonna. “‘Naked Streets’ Without Traffic Lights Improve Flow and Safety.” TheCityFix. October 18, 2010. archive.is/7PUoS

12 Toth, Gary. “Where the Sidewalk Doesn’t End: What Shared Space has to Share.” Smart Growth Online. October 26, 2016. archive.fo/6B1CK

13 “Hans Monderman.” Project for Public Spaces. December 31, 2008. archive.fo/x15Aw

14 Schulz, Matthias. “Controlled Chaos: European Cities Do Away with Traffic Signs.” Spiegel Online International. November 16, 2006. archive.fo/nMyDD

15 Wachtel, Joshua. “Restorative Justice: The Evidence — Report Draws Attention to RJ in the UK.” International Institute for Restorative Practices. May 16, 2007. archive.fo/IiEBu

16 Wachtel, Joshua. “Toward Peace and Justice in Brazil: Dominic Barter and Restorative Circles.” International Institute for Restorative Practices. March 20, 2009. archive.fo/gwtey

17 Walker, Lorenn and Rebecca Greening. “Huikahi Restorative Circles: A Public Health Approach for Reentry Planning.” Federal Probation Journal, vol. 74, no. 1. June 2010. archive.fo/o5cKS

18 Moss, Vanessa. “Healthier Delray Beach helps bring Restorative Justice Practices to a local school.” Palm Health Foundation. October 30, 2017. archive.fo/IuPMf

19 Volokh, Eugene. “Who Said ‘The Best Government Is That Which Governs Least’?” Foundation for Economic Education. September 16, 2017. archive.fo/8eSv8

20 Thoreau, Henry David. “On the Duty of Civil Disobedience.” Project Gutenberg Australia. archive.fo/Usjji

21 Tzu, Lao. Tao Te King. “Chapter 57. Conquer with Inaction.” Zenguide. archive.fo/AmYlL