Le matérialisme radical… doit être une croyance embarrassante à reconnaître publiquement lorsqu’il est reconnu comme niant même ses propres croyances et expériences conscientes ! Le matérialisme radical devrait avoir une place de choix dans l’histoire de la sottise humaine.

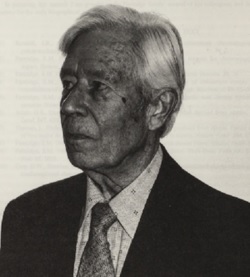

Sir John Eccles

Comment pensons-nous ? Pour le matérialiste et le réductionniste, il n’y a pas de problème. Il croit qu’il pense avec son cerveau seul ; il n’accepte pas l’existence d’une entité non physique appelée esprit. S’il utilise le mot « esprit », c’est uniquement pour désigner le cerveau et son fonctionnement (Gifiing et Brightwell 1962 ; A. Smith 1984). Mais pour la grande majorité des personnes qui pensent et qui savent, par leur propre expérience, qu’il y a plus dans la vie humaine que le corps physique et l’environnement visible, il y a un problème. Elles utilisent le terme « esprit » pour désigner (souvent de façon assez vague) une partie de leur psyché non physique qui se consacre à la pensée et qui est supérieure au cerveau physique et le dirige. C’est en ce sens que le terme « esprit » est utilisé dans ce livre, dont le but principal est de clarifier cette situation complexe.

Alors pensons-nous uniquement avec le cerveau, uniquement avec l’esprit, ou avec le cerveau et l’esprit travaillant ensemble ? Puisque penser est l’activité la plus caractéristique de l’homme et sans doute la plus intéressante, nous devrions vraiment connaître les réponses à ces questions. Il y a en effet beaucoup de gens qui sont certains de connaître la réponse, mais d’autres sont en fort désaccord avec eux. Si nous acceptons que ces questions restent ouvertes, comment les résoudre ? Où pouvons-nous trouver des informations sur tous les aspects de la controverse ? Comment aborder la tâche passionnante de penser sur la pensée ?

Ce sont les problèmes auxquels ce livre s’attaque. Nous en viendrons aux conclusions suivantes : le cerveau peut effectivement penser par lui-même, à sa manière, et fournir une performance hautement honorable. L’esprit aussi peut penser seul, à sa manière nettement différente. Mais, habituellement, l’esprit et le cerveau travaillent ensemble dans une collaboration presque incroyablement intime et féconde. De ce partenariat sont issues toutes les réalisations impressionnantes de l’humanité à ce jour, qui nous permettent de porter un regard suprêmement optimiste sur le potentiel humain encore à réaliser. La quête nous conduira dans des profondeurs et des hauteurs rarement explorées de la psyché humaine. Il est douteux que l’esprit puisse jamais se connaître pleinement. La conscience du fonctionnement de l’esprit exige sûrement une capacité au-delà de l’esprit. En fin de compte, cela devient une quête de l’esprit humain que chacun doit entreprendre pour lui-même. Mais il reste beaucoup à explorer avant d’atteindre ce stade final.

Les informations et idées sur les modes de pensée, ou le problème esprit-cerveau, se trouvent dans trois grands domaines d’étude. Vient d’abord la recherche sur le cerveau, domaine de l’anatomie, de la neurophysiologie, de la biochimie et de la chirurgie. Ensuite vient la recherche sur l’esprit, domaine de la psychologie et de la psychiatrie. Enfin vient la philosophie, tant occidentale qu’orientale, y compris la compréhension acquise par introspection et méditation yogique. Ces trois sources fournissent des récits indépendants et largement sans rapport entre eux. Des tentatives ont été faites pour corréler ces récits deux par deux, mais peu, voire aucun des ouvrages disponibles, n’essaient de combiner les informations des trois sources en une vision d’ensemble. Ce livre entreprend cette tâche redoutable, sous la forme d’une enquête préliminaire, à l’intention du grand public. Il n’est pas très technique ; les références sont illustratives plutôt qu’exhaustives. Il ne prétend pas fournir des réponses définitives, mais plutôt stimuler une réflexion ultérieure. Il est franchement spéculatif par endroits.

Beaucoup de chercheurs en neurophysiologie ignorent simplement l’esprit. D’autres affrontent la question et soutiennent avec force que ce qu’on appelle esprit n’existe pas en dehors du cerveau et que penser est une fonction du cerveau seul. Cette position matérialiste est adoptée en toute sincérité par des scientifiques éminents, dont certains lauréats du prix Nobel. Elle a été longuement présentée à la télévision et à la radio britanniques par Colin Blakemore entre autres, et est défendue de façon convaincante dans un livre tiré de la série télévisée (Gilling et Brightwell 1962). C’est la vision orthodoxe encore enseignée dans les universités. Une exposition récente en ce sens est le livre The Mind d’Anthony Smith, qui fait suite à son précédent ouvrage The Body. L’auteur ne croit pas à un esprit non matériel. Il utilise ce mot avec parcimonie, simplement pour des raisons sémantiques, comme un terme générique désignant le cerveau et ses activités. Le livre est en fait un excellent récit vulgarisé de l’anatomie, de la biochimie et de la physiologie du cerveau, et de son fonctionnement dans la réception d’informations des organes sensoriels et l’initiation de réponses appropriées. Cela semble offrir des explications complètes et adéquates sur cette base totalement matérialiste — jusqu’à ce qu’on réfléchisse à ce qui est omis.

La plupart des neurophysiologistes sont partis de l’idée du XIXe siècle selon laquelle « le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile ». Mais certains ont été amenés par les résultats de leurs propres recherches à accepter le concept d’un esprit immatériel utilisant le cerveau physique comme instrument. En revanche, beaucoup de psychologues tiennent simplement l’esprit pour acquis. Ils attribuent toute pensée à l’esprit et tendent à ignorer le cerveau comme s’il ne jouait aucun rôle significatif dans les processus de pensée. Les psychologues cognitifs reconnaissent les deux, mais refusent de tenter de les distinguer ; ils relèguent les deux à une « boîte noire », dont il serait inconvenant de soulever le couvercle, et attribuent toute pensée à un complexe esprit-cerveau indivisible. Les psychologues, en général, semblent dépenser beaucoup de temps et d’énergie à « prouver » ce qui est aveuglément évident pour toute personne perspicace ; ou bien à parvenir à des conclusions douteuses par les restrictions qu’ils s’imposent. Ils se sentent obligés d’utiliser une méthodologie scientifique rigide qui n’est pas adaptée à leur sujet.

CERVEAU, ESPRIT ET SOI

Une position dualiste, reconnaissant à la fois l’esprit et le cerveau, est vigoureusement défendue par Sir Karl Popper et Sir John Eccles dans leur livre The Self and its Brain (Popper et Eccles 1977). La collaboration entre Popper, le philosophe célèbre, et Eccles, le neurophysiologiste et prix Nobel, s’est révélée très fructueuse. Il convient toutefois de noter que ce dualisme esprit-cerveau n’est pas le dualisme classique entre des opposés ultimes comme l’esprit et la matière, le bien et le mal. Il oppose plutôt deux aspects étroitement liés d’un même système, le processus de pensée. Il ne ressemble aux dualités plus fondamentales que dans la mesure où un élément est matériel, l’autre non matériel ; il pose donc des difficultés philosophiques similaires.

Les philosophes acquièrent leurs idées par cogitation et introspection. La plupart d’entre nous prêtons une attention respectueuse à ce qu’ils disent, ce qui implique que nous acceptons leurs techniques comme valides. Cependant, la validité de l’introspection comme moyen d’examiner l’esprit a été remise en question, il est donc important de résoudre cette question cruciale. Anthony Smith (Smith 1984) dit : « nous n’avons que notre cerveau pour comprendre notre esprit ». Si tel était réellement le cas, les perspectives de succès seraient minces. Dans The Self and its Brain (Popper et Eccles 1977), Popper affronte ce problème de savoir comment l’esprit peut surveiller ses propres activités. Il rejette la solution selon laquelle l’esprit peut être divisé en une partie « inférieure » et une partie « supérieure », de sorte que cette dernière puisse observer les activités de la première. Il propose plutôt la solution ingénieuse que l’esprit ne surveille pas réellement ce qu’il pense dans le présent, mais ce qu’il pensait dans le passé immédiat. Naturellement, l’esprit est capable de le faire. Cependant, ce n’est pas de l’introspection mais simplement un rappel de mémoire. L’introspection, telle qu’on la comprend généralement, consiste à être conscient des activités de l’esprit en temps réel, au moment même de leur occurrence. Quiconque contrôle raisonnablement son esprit peut le vérifier par lui-même. Alors, comment expliquer ce phénomène indéniablement réel ? Cela ne peut se faire qu’en postulant l’existence d’une partie de nous-mêmes supérieure à l’esprit. Cela nécessite une division tripartite en moi, esprit et cerveau. Cet état de choses est implicite dans l’ouvrage cité, puisque son titre inclut deux de ces composants, et que l’esprit est mentionné à plusieurs reprises dans le texte. Il est également implicite dans certains schémas de la seconde partie du livre. Mais Eccles ne développe pas le thème de façon approfondie.

Puisque je peux me poser la question : « À quoi pense mon esprit ? », il est clair que nous reconnaissons généralement une distinction entre le moi (le je) et l’esprit, qui est utilisé pour penser. Puis, si les pensées doivent être mises en mots et peut-être écrites, nous reconnaissons qu’une troisième entité entre en jeu, à savoir le cerveau. Ainsi, cette triple division ne découle pas d’une philosophie abstraite, mais du savoir commun. Nous savons déjà ces choses « au fond de notre esprit », comme on dit. Si nous les amenons « au premier plan de notre esprit » et les exprimons par des mots, nous reconnaissons leur vérité.

Si nous décidons de nous mettre à la méditation, alors la première leçon est la concentration ou le contrôle de l’esprit. L’esprit doit être empêché d’errer inutilement et doit être entièrement appliqué à l’objet de l’exercice. Mais c’est une pratique courante parmi les penseurs créatifs. L’intérêt qu’ils portent à ce qu’ils font — peut-être la recherche scientifique ou la composition musicale — les pousse à se concentrer totalement sur le travail en cours. Alors, qu’est-ce qui fournit l’impulsion ? Ce doit être quelque chose d’autre que l’esprit, quelque chose qui considère l’esprit comme son serviteur. C’est le « je », notre moi véritable. À son tour, l’esprit considère le cerveau comme son serviteur. Ainsi se trouve réaffirmée la division tripartite postulée. Certaines personnes, cependant, refusent d’accepter cette conclusion évidente parce qu’elles ont été conditionnées par les doctrines du matérialisme radical et du réductionnisme. Je considère ces doctrines comme fausses et lâches. Elles survivent, je le suggère, parce qu’elles nous dispensent en fait de la responsabilité morale en affirmant que tout est déterminé par des causes purement matérielles. C’est une croyance réconfortante et complaisante. Il faut du courage pour rejeter cette immunité implicite et accepter la pleine responsabilité de toutes nos actions. Ce qui est étrange, c’est que les philosophes qui défendent ces idées matérialistes ne se comportent pas eux-mêmes de cette manière irresponsable. En d’autres termes, ils agissent comme s’ils ne croyaient pas vraiment à ce qu’ils proclament. Malheureusement, ce sont leurs disciples moins intelligents qui prennent leurs paroles au pied de la lettre et en font une excuse pour mal agir.

Puisque la validité de l’introspection est assez généralement admise en philosophie occidentale, il est surprenant que relativement peu de gens soient disposés à accepter ce qu’ont dit les philosophes orientaux, certains il y a des milliers d’années. Pourtant, ces hommes ont perfectionné et étendu leurs techniques de cogitation et d’introspection au cours de la moitié d’une vie ou plus de pratiques yogiques, y compris la méditation guidée. Ainsi, ils ont acquis une compréhension de domaines de l’être et des états de conscience bien au-delà de tout ce qui est généralement reconnu dans le monde occidental. Un exemple suprême en est les Yoga Sutras de Patanjali. Cette œuvre fut vraisemblablement écrite comme aide-mémoire à un enseignement oral. Elle est si concise et condensée qu’elle est presque inutile sans un commentaire étendu. L’un des plus autorisés est celui de I. K. Taimni (La science du yoga, 1975).

Avec notre orgueil arrogant dans la science expérimentale moderne, nous trouvons trop humiliant d’accepter que ces anciens voyants y soient parvenus les premiers, à certains égards. Mais ils reconnaissaient aussi que la sagesse acquise ne pouvait être transmise efficacement par des discours ou des livres. Ceux-ci ne peuvent guère faire plus qu’inspirer d’autres à suivre la même voie. Quelques Occidentaux ont ont fait exactement cela. Parmi eux, certains ont exprimé ce qu’ils ont découvert dans un langage moderne, plus facile à suivre que les écrits orientaux anciens, disponibles pour les lecteurs occidentaux surtout dans des traductions inadéquates du sanskrit ou d’autres langues orientales, comprises par peu d’Occidentaux. Certains des auteurs plus récents ont aussi pu corréler leur compréhension avec les théories scientifiques modernes, en physique surtout. Cela fournit, pour ainsi dire, une double vérification : d’un côté, cela témoigne de la vérité des messages spirituels des yogis et des mystiques, et de l’autre, de la validité en termes généraux de la physique quantique et d’autres idées connexes.

Sans surprise, ces sources disent peu de choses sur le cerveau. Elles sont néanmoins précieuses pour ce projet parce qu’elles intègrent l’esprit dans un spectre plus large d’états de conscience que ce qui est généralement reconnu en Occident ; elles sont aussi utiles en rapport avec la nature de la mémoire.

RÉSUMÉ

Le mot « esprit » a deux connotations assez différentes. Pour le matérialiste et le réductionniste, il signifie simplement le cerveau plus son fonctionnement. Pour les nombreuses personnes qui reconnaissent des composantes non matérielles de la psyché humaine, « esprit » signifie une entité supraphysique qui dirige et utilise le cerveau physique. Les informations sur le système de pensée proviennent de trois sources principales : la recherche sur le cerveau ; la recherche sur l’esprit ; et l’introspection et la philosophie, occidentale et orientale. Ce livre vise à mettre en corrélation ces trois. Notre capacité de penser à propos de la pensée nécessite non pas seulement deux mais trois composantes : le cerveau, l’esprit et le moi. Cette conclusion découle du savoir commun plutôt que de la philosophie abstraite, mais elle peut être éclairée, en particulier par la philosophie orientale.

Extrait du livre Inner Adventures 1988 : chapitre 1.

Smith, Ernest Lester (1904-1992) Chimiste chercheur et collaborateur de la Société théosophique. Smith est né le 7 août 1904 à Teddington, en Angleterre. Ses parents, Lester Davies et Rose Annie Smith Davies, étaient tous deux théosophes. Smith fréquenta le Chelsea Polytechnic et obtint un diplôme de chimie avec mention très bien en 1925, puis un doctorat en sciences en 1933. Il épousa Winifred Finch en 1931.

Smith a passé toute sa vie professionnelle chez Glaxo Laboratories et c’est là que ses travaux sur la vitamine B12 (cyanocobalamine) et son isolation lui ont valu d’être nommé membre de la Royal Society en mars 1957.

Smith a rejoint la Société théosophique d’Adyar le 8 octobre 1928 et en est resté membre jusqu’à sa mort, le 5 novembre 1992. Il fut membre fondateur du groupe scientifique du Centre de recherche théosophique, pour lequel il rédigea de nombreux articles. Il reçut la médaille Subba Row en 1967.

Parmi ses publications, on peut citer : Intelligence Came First ; Occult Chemistry Re-Evaluated ; Our Last Adventure ; Inner Adventures. Et en traduction française, l’excellent : Antériorité de l’Intelligence aux éditions Adyar