Bien que moins présent dans l’actualité politique ces jours-ci, Julius Evola, philosophe ésotérique italien d’extrême droite du XXe siècle, était en 2016 un nom à retenir parmi les compagnons de route de Trump à l’époque. Lu par Steve Bannon et idolâtré par l’Alt-Right aujourd’hui oubliée, Evola a même fait l’objet d’un article publié dans le New York Times. J’ai écrit à son sujet dans Politics and the Occult (2008) et Dark Star Rising (2018). Cet article, tiré d’un numéro spécial de Fortean Times en 2004, était mon premier essai sur le toujours controversé Baron. Vingt ans plus tard, mes remarques finales semblent d’une pertinence troublante.

________________

À la fin du printemps 1980, les Italiens ressentaient le retour d’une menace terroriste qui, au cours de la décennie précédente, s’était faite discrète. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et l’avènement de la guerre froide, le néo-fascisme faisait partie de la vie politique italienne, les idéaux de droite exaltant la « tradition » et l’« ordre » apparaissaient comme la seule alternative à la domination américaine ou à la menace communiste. En décembre 1969, les tactiques de déstabilisation employées par les néo-fascistes atteignirent un nouveau sommet avec l’attentat à la bombe de Piazza Fontana à Milan, une violente étincelle qui déclencha une vague de terrorisme d’extrême droite. Cependant, au milieu des années 70, la menace néo-fasciste semblait s’être estompée, remplacée par son pendant d’extrême gauche, avec des groupes radicaux brisant les rotules de professeurs d’université qui enseignaient les doctrines de « l’establishment ».

Mais leurs homologues de droite n’étaient qu’en veille, et le 28 mai 1980, leur retour fut éclatant. Ce jour-là, un policier italien, Franco Evangelista — surnommé « Serpico », d’après le légendaire policier new-yorkais, pour ses succès contre les trafiquants de drogue — fut assassiné par des terroristes d’extrême droite à Rome. Puis, en juin, un juge qui enquêtait sur les activités terroristes de l’extrême droite fut à son tour assassiné. Mais l’attaque majeure survint le 2 août, lorsqu’une bombe explosa à la gare de Bologne, tuant 85 personnes et en blessant des centaines d’autres. De nombreuses victimes, dont des enfants, furent gravement mutilées. Comme les attentats d’Omagh et du 11 septembre, cet événement fit une profonde brèche dans la psyché de la nation — ce qui était précisément l’intention de ses auteurs.

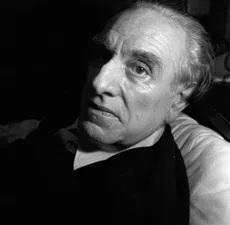

Conformément à sa « stratégie de la tension », le groupe responsable de l’explosion a gardé son identité secrète, mais la police avait une bonne idée des personnes à rechercher. Des noms furent cités : Paolo Signorelli, Franco Frela, Claudio Mutti, Stefano delle Chiaie et d’autres de la liste des « suspects habituels » de la droite furent interrogés. Et lorsque l’enquête se resserra, plusieurs membres du Nuclei Armati Rivoluzionari, un influent groupe d’extrême droite, fuirent le pays pour se réfugier en Grande-Bretagne. Un homme, cependant, souvent mentionné, n’avait pas à craindre la police, puisqu’il était mort depuis six ans. Mais si une seule personne devait symboliser la responsabilité de l’attentat de Bologne, le mort était un bon candidat. Il s’agissait de Giulio Cesare Andrea Evola, mieux connu de ses lecteurs anglophones récents sous le nom de Baron Julius Evola, auteur de plusieurs ouvrages sur la magie, l’ésotérisme et l’occultisme, ainsi que d’une attaque virulente contre la civilisation occidentale, Révolte contre le monde moderne (1934).

Né le 19 mai 1898 dans une noble famille sicilienne, Julius Evola était un enfant brillant, mais volontaire qui s’est très tôt rebellé contre son éducation catholique stricte. Ce ressentiment à l’égard du christianisme l’accompagna toute sa vie et alimenta un mépris nietzschéen pour les masses « faibles » et ignorantes. Bien qu’il ait quitté l’université avant d’obtenir un diplôme, ses études d’ingénieur industriel lui ont apporté un sens de la précision et de l’objectivité, une clarté et une logique froides. Mais ce sont les nouveaux mouvements de la littérature moderne qui influencèrent le plus les jeunes années d’Evola. Plus tard, il deviendra un fervent défenseur de la tradition, mais dans son adolescence, Evola tomba sous le charme de l’avant-garde littéraire, absorbant les œuvres d’écrivains tels que Giovanni Papini et Giuseppe Prezzolini. Papini lui fait découvrir de nouvelles idées en matière d’art et de mode, ainsi que les écrits de Maître Eckhart et de plusieurs sages orientaux.

Né le 19 mai 1898 dans une noble famille sicilienne, Julius Evola était un enfant brillant, mais volontaire qui s’est très tôt rebellé contre son éducation catholique stricte. Ce ressentiment à l’égard du christianisme l’accompagna toute sa vie et alimenta un mépris nietzschéen pour les masses « faibles » et ignorantes. Bien qu’il ait quitté l’université avant d’obtenir un diplôme, ses études d’ingénieur industriel lui ont apporté un sens de la précision et de l’objectivité, une clarté et une logique froides. Mais ce sont les nouveaux mouvements de la littérature moderne qui influencèrent le plus les jeunes années d’Evola. Plus tard, il deviendra un fervent défenseur de la tradition, mais dans son adolescence, Evola tomba sous le charme de l’avant-garde littéraire, absorbant les œuvres d’écrivains tels que Giovanni Papini et Giuseppe Prezzolini. Papini lui fait découvrir de nouvelles idées en matière d’art et de mode, ainsi que les écrits de Maître Eckhart et de plusieurs sages orientaux.

Mais la découverte la plus influente fut l’œuvre de Filippo Tommaso Marinetti, dont le mouvement futuriste trouverait plus tard grâce aux yeux du dictateur fasciste italien, Benito Mussolini, une position qu’Evola lui-même occupera dans les années à venir. Marinetti, qui chantait les louanges de la modernité qu’Evola finirait par mépriser, pourrait sembler un mentor improbable pour un philosophe dont les polémiques contre le monde moderne inspireraient plus tard plusieurs attaques violentes contre celui-ci. Pourtant, la sensibilité fasciste de Marinetti — un rejet virulent de la nature, une célébration du régime et de l’efficacité mécanisée, et surtout une adhésion à la vitesse et à la violence pour elles-mêmes — était en accord avec le caractère d’Evola.

Les futuristes de Marinetti ont scandalisé la bourgeoisie par leur penchant pour le hooliganisme d’avant-garde et la brutalité artistique, déclenchant des bagarres dans les galeries d’art et lançant des insultes lors de lectures de poèmes, tactiques que des individus moins cultivés allaient plus tard employer contre diverses cibles humaines. Pour Marinetti, la guerre était une affaire d’esthétique, et ses rapports du front turc de la Première Guerre mondiale parlaient de la « joie » d’entendre « les mitrailleuses hurler à perdre haleine sous les coups de poing traak-traak, les fouets pic-pac-pum-tum… ». Ces onomatopées brutales et d’autres encore inspiraient à Marinetti les idées de parole in libertia, de « mots libres », qui, d’une certaine manière, semblent être un précurseur du rap et de la « poésie de performance » d’aujourd’hui.

À 19 ans, Evola a eu l’occasion de mettre à l’épreuve la théorie de Marinetti en rejoignant l’armée italienne dans les derniers jours de la guerre. Bien qu’il ait servi comme officier d’artillerie sur le front autrichien, Evola n’assista à aucun combat, mais la discipline, l’ordre et la hiérarchie de l’armée le marquèrent profondément, le rendant inapte à la vie civile, avec son chaos confus et son égalitarisme croissant. C’est alors qu’il entama sa quête de la « transcendance », d’abord par la drogue, puis par l’étude de l’occultisme.

Ces expériences semblèrent ne faire qu’augmenter le sentiment d’inutilité d’Evola et l’idée du suicide s’imposa dans sa conscience, une pensée morbide renforcée par son intérêt pour l’écrivain autrichien Otto Weininger, brillant, mais dérangé (de qui je parle dans Dead Letters: The Dedalus Book of Literary Suicides). Juif, Weininger avait écrit un livre influent, Sex and Character (1903), dans lequel il affirmait que l’homme seul est une créature spirituelle, aspirant aux hauteurs célestes, tandis que la femme, une habitante de la Terre, tente de le piéger dans son étreinte corruptrice : l’archétype de la femme fatale. Il soutenait également que les Juifs, en tant que race, présentaient des caractéristiques nettement « féminines », notamment une haine de tout ce qui est de nature « supérieure » : d’où Marx et sa réduction de la religion à « l’opium du peuple ». Malheureux, obsédé par le sexe et sa propre judéité, Weininger se suicida à 23 ans, dans une chambre de Vienne autrefois occupée par Beethoven. Ses idées sur les femmes et les Juifs survécurent cependant dans plusieurs esprits, dont celui d’Evola.

Un texte bouddhiste sauva Evola du suicide, et la découverte d’un nouveau mouvement d’avant-garde lui donna une orientation. Le futurisme, pensa-t-il, était vulgaire et tape-à-l’œil. Mais Dada, le nouveau mouvement antiart venu de l’autre côté de la frontière suisse, lui sembla plus intellectuel et plus ambitieux. Dada semblait être plus qu’un simple mouvement artistique, quelque chose de l’ordre d’une reconstruction totale du monde, nécessité qu’Evola en vint à croire passionnément. Il est également possible qu’Evola ait trouvé en Tristan Tzara, le chef de file de Dada, un nouveau modèle : les photographies d’Evola montrant son élégant visage rasé, sa tenue immaculée et son regard impérieux — avec son monocle — ressemblent étrangement à ceux de Tzara. Pour le futur défenseur de la tradition, il s’agit là d’une ironie, car Tzara, avec sa soif de notoriété et de scandale, serait aujourd’hui plus à l’aise sur les plateaux télévisés et sur Twitter que dans les ateliers de l’antiart.

Evola se plongea dans Dada, lisant ses poèmes au son de Schoenberg, Satie et Bartok au Cabaret Grotte dell’ Augusteo, version romaine du tristement célèbre Cabaret Voltaire de Zurich. Il se mit également à la peinture et exposa ses œuvres à Rome, Milan, Lausanne et Berlin. Aujourd’hui, son « Paysage intérieur à 10 h 30 » est toujours exposé à la Galerie nationale d’art moderne de Rome. Evola écrivit également un essai influent sur l’art abstrait, affirmant que ce n’est que dans l’abstraction que l’existence d’un « moi éternel » peut être exprimée — une indication, encore une fois, de son parti pris antinaturel et anti-terrestre.

Mais Dada ne suffisait pas. Dégoûté par la commercialisation croissante de l’avant-garde, Evola abandonna la peinture et la poésie en 1922. Il se consacra alors à la philosophie, écrivant plusieurs livres à caractère idéaliste dans lesquels il exposa la métaphysique de l’« individu absolu ». Celle-ci se résumait à la doctrine selon laquelle un tel individu jouit de « la capacité d’être inconditionnellement ce qu’il veut » et que, pour lui, « le monde est ma représentation ». Pour le noble Evola, ce solipsisme spirituel semblait approprié : il fournit un fondement ontologique à son manque quasi absolu d’intérêt pour les autres.

L’accent mis sur la liberté « inconditionnelle » du moi le conduisit à une étude encore plus approfondie de l’occultisme. Evola s’engagea dans un groupe théosophique italien et rédigea une introduction à une traduction du Tao Te Ching. Une correspondance avec Sir John Woodroffe — auteur de plusieurs ouvrages sur la philosophie hindoue sous le nom d’Arthur Avalon, — éveilla son intérêt pour le tantra, qui se refléta plus tard dans ses livres Le Yoga Tantrique (1949) et La Métaphysique du Sexe (1958) — ce dernier montrant également l’influence de Weininger. Evola se désintéressa rapidement de la théosophie, mais pas de l’occultisme, et au milieu des années 1920, il s’engagea dans une société ésotérique, le groupe UR, qui considérait la magie comme la « science de l’ego ». Formé autour de l’occultiste Arturo Reghini, éditeur de deux revues occultes influentes, Atanòr et Ignis, le groupe UR entreprit diverses recherches ésotériques. Outre le Tantra, Evola étudia l’alchimie, le taoïsme et le bouddhisme. Le lien entre ces études était l’idée d’« initiation », le sentiment qu’à travers elles, Evola participait à d’anciennes pratiques initiatiques, manifestations vivantes d’une tradition primordiale perdue.

Pourtant, il ressentit rapidement le besoin d’aller au-delà de l’étude et du rituel. Liant sa vision de Dada comme une tentative de refonte du monde à ses nouvelles activités, Evola vit dans la politique et la société un moyen d’exprimer ses croyances occultes. Impressionné par la vision de nietzschéenne d’un nihilisme mondial à venir, il traduisit plus tard en italien l’ouvrage à succès d’Oswald Spengler sur la décadence culturelle, Le Déclin de l’Occident (1918). Le fascisme de Mussolini était, selon Evola, une tentative d’introduire des éléments d’une culture traditionnelle dans un monde moderne corrompu. Ce qui lui manquait, c’était une base spirituelle. Evola se voyait comme le moyen d’y remédier.

Le groupe UR s’est consacré à effectuer des rituels magiques dans le but d’inspirer au nouveau mouvement fasciste l’esprit de la Rome antique. Plus concrètement, Evola et ses collègues publièrent une revue, La Torre, à laquelle il contribua par une série d’articles politiques. Bien qu’il ait célébré les tentatives de Mussolini de faire revivre l’ancien Empire romain — ce qu’il fit en 1935 aux dépens des Éthiopiens — Evola estimait que le fascisme était trop impliqué dans l’Église et trop prêt à se plier aux masses. Il devait, selon lui, s’ancrer dans une « aristocratie spirituelle », un argument clairement exposé dans son livre Impérialisme païen (1928). Dans cet ouvrage, Evola attaqua le christianisme et dénigra à la fois la démocratie américaine et le régime soviétique.

Mussolini fut impressionné par la pensée d’Evola, au point d’écrire un article à ce sujet pour Reghini. Dans le monde de la Realpolitik, cependant, Mussolini savait que dans l’Italie catholique, il avait peu de chances de réussir sans l’Église. C’est son refus de s’aliéner le pape, ainsi que sa manipulation habile des masses, qui finirent par lui faire perdre les sympathies d’Evola. Evola n’a jamais adhéré au parti fasciste, ce qui, des années plus tard, lui fut très utile. Bien que ses convictions politiques soient pour le moins discutables, on ne peut qu’admirer sa détermination à défendre ses propres valeurs. Il aurait été facile de s’assurer une place confortable dans la hiérarchie fasciste. Pourtant, les critiques d’Evola à l’égard de Mussolini étaient sans équivoque : après avoir appris qu’Il Duce n’était pas d’accord avec ce qu’il avait écrit, Evola répondit « Tanto peggio per Mussolini » — « Tant pis pour Mussolini ». Pourtant, au bout de dix numéros, La Torre dut cesser sa publication et, pendant un certain temps, Evola déclara avoir dû employer des gardes du corps. Plus tard, Mussolini s’adoucit et adopta certaines des idées moins intransigeantes politiquement d’Evola.

À cette époque, une influence encore plus forte sur Evola était celle de l’orientaliste français René Guénon. À travers les ouvrages exigeants de Guénon sur la métaphysique, l’ésotérisme et la tradition, Evola trouva un formidable défenseur de sa propre vision fondamentale. Comme Evola, Guénon avait été élevé dans le catholicisme. Pourtant, après des études de philosophie, il plongea dans le monde de l’occultisme de la fin du siècle et fut un temps attiré par la théosophie et la franc-maçonnerie. Il les abandonne bientôt pour la philosophie hindoue, grâce à laquelle il découvrit une structure ontologique de l’univers. Selon lui, les anciens en avaient eu l’intuition et avaient codifié cette connaissance sous la forme d’une « tradition primordiale ». Bien que des fragments de cette vérité première puissent être trouvés dans les grandes religions, elle a été perdue pour la grande masse de l’humanité. Le monde moderne était en fait pris dans ses propres affres, un produit des dernières étapes du Kali Yuga, l’âge des ténèbres auquel l’Occident est soumis depuis 6 000 ans. Guénon a rassemblé ses arguments dans un ouvrage court, mais incisif, La crise du monde moderne (1927). Evola lui emboîta le pas et sort son propre pamphlet incendiaire sept ans plus tard.

La Révolte contre le monde moderne doit être considérée comme l’une des attaques les plus féroces contre la civilisation occidentale jamais écrites ; je ne serais pas surpris qu’elle figure parmi les livres de chevet des « terroristes traditionalistes » d’aujourd’hui. (Pour ce que cela vaut, bien qu’Evola soit resté attaché à l’hindouisme, Guénon se convertit à l’islam et passa ses dernières années au Caire). C’est un ouvrage massif, le livre est divisé en deux parties : la première décrit la nature du monde traditionnel antique, tandis que la seconde constitue une attaque incessante contre les maux de la modernité. Comme beaucoup de personnes en désaccord avec la société séculière, Evola ne trouvait aucune valeur rédemptrice dans le libéralisme, la démocratie, l’humanisme ou la science. Vers la fin de sa vie, alors que des néo-fascistes en herbe s’assirent à ses pieds en quête de conseils et d’idées, Evola résuma l’essence de son imposant ouvrage en un épigramme provocateur et incendiaire : « Il ne s’agit pas de contester et de polémiquer », leur disait-il, « mais de tout faire exploser ». À Bologne, en 1980, certains de ses lecteurs semblaient l’avoir pris au pied de la lettre.

L’argument de La révolte contre le monde moderne, pour autant qu’il y en ait un, est long et complexe, mais manque de rigueur philosophique. Pour l’essentiel, Evola se livre à une déclamation impérieuse de ses idées sur la tradition. Son idée maîtresse est ce qu’il appelle « la doctrine des deux natures ». Le monde de la tradition, nous dit-il, est basé sur la réalité d’une vérité éternelle, ce qu’il appelle « l’être », qui se situe en dehors du temps. Le monde séculier moderne, en revanche, est celui du « devenir », le flot désordonné, sans but, en constante évolution de la nature et de l’histoire.

C’est une distinction classique, proposée pour la première fois par le penseur présocratique Parménide des siècles avant Platon, et qui a occupé les philosophes depuis lors. Pourtant, la manière dont Evola en arrive à fonder toute une civilisation sur cette distinction n’est pas claire. Il méprise les historiens qui se penchent sur les faits et les preuves, qualifiant ce travail d’irréel car en dehors de la tradition. Evola, au contraire, parvient à ses idées en ayant atteint une « perspective supra-individuelle et non-humaine ». Ce faisant, il évite les « débats et démonstrations ». Les vérités qui peuvent révéler le monde de la Tradition, nous dit-il, ne sont pas celles qui peuvent être « apprises » ou « discutées » : soit elles sont, soit elles ne sont pas.

Pour Evola, ces vérités sont évidentes, et il affirme les avoir atteintes en se libérant des obstacles que représentent les diverses constructions humaines, telles que la recherche historique spécialisée et l’argumentation raisonnée. « Les constructions humaines », nous dit-il, sont à éviter, car la vérité de la tradition ne peut être perçue que d’un point de vue non humain. Contre Evola, ce point est discutable, mais quoi que l’on puisse penser de ses « vérités », le présent auteur n’a aucune difficulté à trouver certaines d’entre elles inhumaines.

En lisant le livre aujourd’hui, il est difficile de penser que les principales personnes séduites par celui-ci à l’époque, les fascistes de Mussolini et les nazis d’Hitler (il faut dire que son attrait pour les masses était quasi nul) aient été moins impressionnées par le dédain aristocratique d’Evola pour les débats — selon Evola, un passe-temps nettement juif — que par son plaidoyer en faveur d’une hiérarchie sociale rigide, la croyance en la suprématie de la noble race aryenne et la glorification du guerrier sans scrupules. Les nazis s’étaient déjà inspirés de certains savants locaux à cet égard, en sortant de leur contexte les remarques de Nietzsche sur la « bonne guerre qui sanctifie toute cause » et sur la « bête blonde ». (Contrairement à Evola, Nietzsche a participé à l’action militaire lors de la guerre franco-prussienne ; cette expérience a fait de lui un antimilitariste à vie, et lorsque les nazis s’en rendirent compte, ils le mirent discrètement de côté. Le fait qu’il rejetait aussi vigoureusement l’antisémitisme n’a pas aidé). Mais Evola construisit toute une sociologie autour de l’idée du Kshatriya, le « guerrier sacré » de l’ancien système de castes hindou, basé sur les Lois de Manu.

Le christianisme, la démocratie et l’humanitarisme étaient des cancers qui rongeaient la noble âme païenne, et les régimes militaristes de Mussolini et d’Hitler représentaient une tentative profonde de rajeunir la race. Ou du moins une partie de celle-ci. Dans l’histoire cosmique d’Evola, le noble peuple aryen avait son origine dans les contrées austères, mais revigorantes du pôle Nord, dans le pays légendaire d’Hyperborée (« au-delà du vent du Nord »). Ces hommes vigoureux, exemplaires de ce qu’Evola appelle la « spiritualité virile », adoraient un dieu solaire, « vivaient dangereusement » dans un système hiérarchique statique où chacun connaissait sa place, et jouissaient de la beauté et de la vigueur d’un âge d’or, avant que la décadence ne s’installe.

Tout commença à se détériorer lorsqu’un déplacement catastrophique de l’axe de la Terre entraîna une migration massive des Hyperboréens, un exode de leur paradis arctique vers des climats moins revigorants. Adoptant certaines des idées de Mme Blavatsky, Evola affirma que ces guerriers arctiques ont migré vers l’Amérique du Nord et la Sibérie, puis sont descendus progressivement vers le continent de l’Atlantide, aujourd’hui disparu. À ce stade, certains de ces Atlantes se sont mélangés à une race autochtone du sud — possiblement les Lémuriens. Ces types méridionaux étaient d’une race différente : orientés vers la nature, ils vénéraient une déesse de la Terre, étaient pacifiques et vivaient dans des communautés collectives caractérisées par l’égalitarisme et le partage. Ils étaient également responsables de tous les traits de caractère qu’Evola et ses amis trouvaient nauséabonds.

Graduellement, par la nature cyclique de l’histoire, les vertus hyperboréennes furent érodées. À mesure de l’inévitable descente du monde, les traits féminins et méridionaux devinrent prédominants, incarnés spécifiquement dans divers types raciaux, jusqu’à ce qu’aujourd’hui, après avoir traversé trois Yugas précédents, nous ayons touché le fond avec les démocraties décadentes de l’Occident. (L’élément décisif, apparemment, a été la Renaissance et la montée de l’humanisme).

Le fait que nous soyons dans la dernière phase du Kali Yuga était, selon Evola, une raison de se réjouir, car cela signifiait que le cycle était presque terminé et qu’un nouvel âge d’or était sur le point de naître. Tout ce qui manquait, c’était un peu d’aide, et c’est là, évidemment, que Benito et Adolf intervenaient.

Bien que La révolte contre le monde moderne ait été publiée pratiquement sans aucune publicité (l’écrivain nationaliste allemand Gottfried Benn fut l’un des rares à en faire la critique), l’idée d’un vaste soutien historique à la suprématie d’un type de guerrier aryen séduisit de bonnes personnes. Evola regagna les bonnes grâces de Mussolini et écrivit abondamment pour un certain nombre de journaux fascistes. Il publia également deux livres influents, Aspects du problème juif (1936) et Esquisse d’une éducation raciste (1941) et donna des conférences sur ses idées raciales à des étudiants universitaires. Moins brutal que les doctrines raciales nazies, qu’il jugeait trop matérialistes et biologiques, Evola soutenait que la race était en réalité une question spirituelle. Cela signifiait, en fait, qu’une personne pouvait être juive de naissance tout en ayant une âme aryenne ; de même, un Aryen de « vrai sang » pouvait être possédé par un esprit sémite. (Cela expliquait, dans une certaine mesure, comment un peuple paresseux et indiscipliné comme les Italiens — du moins aux yeux du national-socialiste moyen — pouvait descendre des Romains et participer à la glorieuse lutte aryenne).

Méticuleux, cultivé et profondément influencé par son étude approfondie de l’ésotérisme, Evola trouvait vulgaires les idées raciales des nazis et tenta de leur transmettre certaines de ses propres idées, essayant une fois de plus de mettre en pratique ses croyances en matière de tradition. Il donna des conférences à des groupes d’étude SS et à l’université de Berlin, et fut courtisé par Heinrich Himmler, qui lui fit visiter les châteaux SS. Plusieurs de ses livres furent traduits en allemand et il prit la parole devant des assemblées influentes, comme le Herrenklub, l’élite berlinoise. En 1938, lorsque Mussolini promulgua ses propres lois raciales, il s’appuya sur Evola comme guide. Trois ans plus tard, en 1941, dans une tentative de se présenter comme plus qu’une marionnette d’Hitler, Il Duce déclara au baron que son livre, La synthèse de la doctrine raciale (1941), était celui dont les fascistes avaient besoin.

Les partisans d’Evola citent sa réflexion subtile sur la « question raciale » comme preuve qu’il n’était jamais vraiment antisémite, mais il est difficile de concilier cette affirmation avec ses déclarations selon lesquelles les Juifs étaient « l’antirace par excellence » ni avec le fait qu’il défendit l’authenticité des Protocoles des Sages de Sion, notoirement fallacieux, avec ses « preuves » absurdes d’une conspiration juive visant à dominer le monde. Il fut également loin d’être subtil dans sa réaction à l’assassinat de son ami Corneliu Codreanu, le chef de la Garde de fer roumaine fasciste, qui comptait l’historien religieux Mircea Eliade parmi ses membres. Lorsqu’il apprit la nouvelle, Evola parla de la « horde judaïque » et lança des invectives contre la « tyrannie la plus immonde, la tyrannie talmudique et israélite ». À différentes époques, sa rhétorique s’étend aux « races inférieures non européennes », à la « syncope nègre » et aux « séductrices sexuelles » qui osaient se déhancher dans des pantalons très serrés.

La tentative d’Evola d’influencer la doctrine nazie fut un échec : les Juifs aryens ne les intéressaient pas, pas plus que l’inverse, et de toute façon, les difficultés à distinguer les uns des autres étaient probablement insurmontables. Et bien qu’il ait noué de nombreux contacts en Allemagne, le pragmatique Himmler finit par ne lui trouver aucune utilité. Le fait d’être rejeté par Himmler est peut-être un facteur atténuant, mais cela ne disculpe pas Evola de ses idées sur la race. Il est difficile de penser que son « racisme spirituel » ait pu sauver de nombreux Juifs, mais il est facile d’imaginer que certains « indésirables spirituels » aient pu connaître une triste fin.

Bien qu’il ait été la première personne à saluer Il Duce au QG d’Hitler à Rastenburg après son sauvetage audacieux de la prison en 1943, les contacts d’Evola avec les nazis le convainquirent que Mussolini était de second ordre. Evola s’engagea brièvement dans l’éphémère république fasciste de Salò, mais il quitta rapidement l’Italie pour l’Autriche. C’est là qu’en 1945, pendant le siège dévastateur de Vienne par les Soviétiques, Evola fut blessé lors d’un raid aérien et resta paralysé des deux jambes, un handicap avec lequel le guerrier spirituel dut vivre jusqu’à la fin de sa vie. Après la guerre, il retourna en Italie, ses espoirs d’un renouveau de la tradition, offerts par les puissances de l’Axe, étant profondément anéantis.

Cependant, sa croyance en une politique occulte demeura. Dans les années 1950, Evola écrivit sur « l’esprit légionnaire » et « l’éthique guerrière », mais le ton triomphant de ses œuvres antérieures avait changé. Il appela l’uomo differenziato — « ceux qui sont différents » — à s’opposer à l’attraction de la démocratie et du matérialisme. L’édition de 1951 de la Révolte contre le monde moderne ne parlait plus des efforts héroïques du fascisme international, mais préconisait une philosophie de résistance stoïque.

Cependant, ses polémiques attirèrent l’attention des autorités et il fut convoqué au tribunal, accusé de vouloir faire renaître le fascisme. Le fait qu’il n’ait jamais adhéré au parti — oubli ou calcul habile ? — ainsi que son éloquente défense, le disculpèrent et, dans son livre Les Hommes au milieu des ruines (1953), il souligna la nécessité d’une contre-révolution. Cependant, l’âge et l’époque jouaient contre lui, et dans l’un de ses derniers livres, Chevaucher le tigre (1961), une méditation sur la manière dont les croyants en la tradition pouvaient survivre aux derniers jours du Kali Yuga, Evola prôna l’« apolitia », un « nihilisme actif ». Il y avait peu d’espoir, disait-il, de sauver quoi que ce soit de valeur ; tout ce qui restait à l’uomo differenziato était le dédain aristocratique et les recours les plus viscéraux à la violence.

Ironiquement, c’est le gauchisme radical des années 1960 qui raviva l’intérêt pour Evola et, au milieu des « révolutions » sociales, sexuelles et psychédéliques de cette décennie, il fut redécouvert par de jeunes Italiens de droite mécontents qui, curieusement, associaient son œuvre à celle de leur autre héros, J.R.R. Tolkien. Surnommé « notre Marcuse » par ses nouveaux adeptes — un clin d’œil au doyen de l’idéologie gauchiste, Herbert Marcuse — au début des années 70, à moitié paralysé et sombrement pessimiste, Evola s’adressa à de jeunes néo-fascistes fascinés, absorbant ses invectives contre l’intolérable monde moderne, ainsi que des réminiscences d’Hitler, d’Himmler et d’Il Duce.

« Rien dans ce système ne mérite d’être sauvé », leur disait-il, et apparemment, ils prirent cela à cœur. Certains de ceux qui fréquentaient les chambres étouffantes de son palais du Corso Vittorio Emanuele à Rome poursuivirent la lutte du baron pour rendre le monde sûr pour une « spiritualité virile » — certains en écrivant eux-mêmes des tirades d’extrême droite, d’autres en faisant courageusement exploser des innocents.

Après la mort d’Evola et sa notoriété posthume, ses idées atteignirent le monde anglophone par l’intermédiaire des membres des Nuclei Armati Rivoluzionarice qui fuirent l’Italie après l’attentat de Bologne. Arrivés en Angleterre, ils établirent des contacts avec le National Front, dont les jeunes membres absorbèrent les nouvelles doctrines passionnantes d’Evola. À la fin des années 1980, ses idées se répandirent auprès d’un public plus large par l’intermédiaire du magazine de la Nouvelle Droite, The Scorpion. Dans les années 1990, ses idées sur la spiritualité, l’antimodernisme et la tradition trouvèrent leur place dans le mouvement New Age et, en 1998, Inner Traditions, une importante maison d’édition ésotérique américaine (qui m’édite également), publia des traductions anglaises de plusieurs de ses œuvres.

L’un des nouveaux défenseurs le plus ironique des idées d’Evola est peut-être Michael Moynihan, un « musicien industriel » basé dans l’Oregon, dont le groupe, Blood Axis, sortit un CD en 1995, The Gospel of Inhumanity, qui contenait des lectures de Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche, ainsi que des œuvres du poète Ezra Pound — Pound fut emprisonné pour sa propagande profasciste pendant la Deuxième Guerre mondiale — ainsi que des sélections d’écrits du tueur condamné Charles Manson.

Moynihan s’intéresse à l’ancienne religion martiale du mithraïsme, très prisée des légions romaines et qui fut brièvement un concurrent sérieux du christianisme. Manson, condamné pour avoir planifié plusieurs meurtres brutaux, est, selon Moynihan, une sorte de héros gnostique tragique, un destin qu’il partage avec Alfred Rosenberg, principal idéologue du national-socialisme, dont le livre, The Myth of the Twentieth Century (1930), légitimait l’impérialisme allemand et la supériorité raciale.

Parallèlement à diverses activités néofascistes, Moynihan fut un fidèle de l’Église de Satan et un partisan du néonazi James N. Mason. En 1998, il publia Lords of Chaos, une célébration des groupes de rock Black Metal d’extrême droite et néofascistes. Plus récemment, il a édité une traduction anglaise de l’œuvre politique tardive d’Evola, Les hommes au milieu des ruines. Ce qui est ironique dans tout cela, ce n’est pas que Moynihan soit attiré par les idées d’Evola, mais que toute société qui les mettrait en pratique éliminerait plus que probablement, lui-même et d’autres partisans de ce « Reich and roll », comme des indésirables culturels.

En définitive, la pensée d’Evola présente un réel danger. Non pas son fascisme ou son racisme évidents, mais le fait que ses écrits ne sont pas simplement les divagations d’un fou. Le monde moderne a, après tout, soulevé des problèmes très réels, et le matérialisme et la pauvreté spirituelle de l’Occident ont suscité des réactions très malvenues. C’est peut-être un euphémisme, mais les êtres humains devraient être motivés par autre chose que le consumérisme et le cachet douteux d’avoir « fuck » mal orthographié sur leurs vêtements. Mais une société hiérarchique fondée sur la supériorité raciale et une race de guerriers n’est peut-être pas la solution. Mais si l’histoire nous apprend quelque chose, c’est que si les individus modérés ne trouvent pas rapidement une meilleure idée, le vide idéologique qui en résultera sera comblé par les moins modérés d’entre nous. Je soupçonne les lecteurs actuels de Julius Evola de miser sur la répétition de l’histoire.

Texte original : https://www.gary-lachman.com/post/julius-evola-mussolini-s-mystic