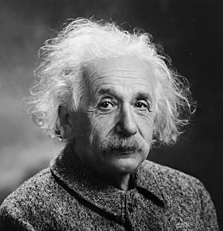

Un neuroscientifique dévoile le voyage spirituel méconnu d’Albert Einstein

Lorsqu’Albert Einstein avait 10 ans, son tuteur, un étudiant en médecine nommé Max Talmey, se joignait souvent à la famille pour le déjeuner. Talmey donnait au garçon des livres de vulgarisation scientifique et de mathématiques à étudier, et il ne fallut pas longtemps pour se rendre compte qu’Einstein fût différent, un prodige intellectuel. « Rapidement », raconte Talmey, « l’envol de son génie mathématique était tel que je ne pouvais plus le suivre ».

Le tuteur s’en tenait principalement à la philosophie et, à l’âge de 13 ans, l’adolescent précoce maîtrisait parfaitement la Critique de la raison pure, l’opus magnum d’Emmanuel Kant, dont la densité est notoire. « Incompréhensible pour le commun des mortels », observe Talmey, « mais lui paraissait pourtant clair ».

« En lisant Kant, j’ai commencé à remettre en question tout ce qu’on m’avait enseigné », déclara Einstein. « Je ne croyais plus au Dieu connu de la Bible, mais plutôt au Dieu mystérieux qui s’exprime dans la nature ».

Peu de temps après, au début de la vingtaine, alors qu’Einstein rassemblait les idées qui allaient révolutionner la physique de l’espace, du temps et de la matière — conduisant à ce que l’on appelle son « année miraculeuse » de 1905 —, il continua à explorer cette autre conception du divin. Il lut les réflexions philosophiques d’Arthur Schopenhauer, qui constatait que les idées religieuses radicales de penseurs tels que l’astronome Giordano Bruno et le philosophe du XVIIe siècle Baruch Spinoza, selon lesquelles la nature et Dieu ne font en quelque sorte qu’un, reflétaient des notions similaires dans les plus anciennes écritures sacrées de l’Inde.

Sa version du contact avec le divin consistait à obtenir les équations mathématiques de ces expériences visionnaires.

À l’âge de 51 ans, Einstein était prêt à mettre en mots au moins une partie de ses sentiments spirituels. Dans un article paru en 1930 dans le New York Times Magazine, intitulé « Religion et science », il expliqua son propre contact avec le divin. « Je l’appellerai la religiosité cosmique ».

« Elle est fort difficile à saisir nettement par celui qui n’en sent rien, car aucune idée d’un Dieu analogue à l’homme n’y correspond », écrivit Einstein. L’individu ressent « le caractère sublime et l’ordre admirable qui se manifestent dans la nature et… veut vivre en possédant la plénitude de tout ce qui est, dans toute son unité et son sens profond ».

Einstein poursuivait : « Comment la religiosité cosmique peut-elle se communiquer d’homme à homme, puisqu’elle ne conduit à aucune idée formelle de Dieu ni à aucune théorie ? Il me semble que c’est précisément la fonction capitale de l’art et de la science d’éveiller et de maintenir vivant ce sentiment parmi ceux qui sont susceptibles de le recueillir ».

Einstein l’était certainement. En contemplant le cosmos, il se sentait ému par la « beauté de l’éternel, de l’insondable », écrivait-il en 1939. « La vie et la mort se fondent, et il n’y a ni évolution ni destinée, seulement l’être ».

Pour le neuroscientifique Kieran Fox, cela ressemblait fort à une perspective religieuse orientale. Il a donc voulu en savoir plus. Einstein avait-il également étudié les traditions bouddhistes et hindoues ? Cette question est à l’origine du nouveau livre de Kieran Fox, I Am a Part of Infinity: The Spiritual Journey of Albert Einstein (Je fais partie de l’infini : L’itinéraire spirituel d’Albert Einstein).

Je me suis entretenu avec Fox un après-midi dans son appartement situé dans un immeuble de grande hauteur — le 26e étage offre une vue panoramique sur San Francisco, où il travaille en tant que médecin-chercheur à l’Université de Californie à San Francisco. Deux grandes bibliothèques allant du sol au plafond m’accueillirent à l’entrée. L’étagère supérieure était garnie d’épais volumes blancs contenant les écrits complets d’Einstein, et en dessous se trouvaient des livres sur sa vie, ses voyages, ses idées et ses relations. Fox est un chercheur méticuleux, et cela se voit.

Durant notre conversation, nous avons discuté de ce qui avait donné à Einstein un premier sentiment d’émerveillement, de la question de savoir si la découverte de sa théorie de la gravité a été une véritable expérience spirituelle, et de la rumeur selon laquelle Einstein aurait consommé de l’acide.

LE SENTIMENT D’UNITÉ : Kieran Fox a commencé à écrire I Am a Part of Infinity pendant le confinement lié à la pandémie COVID-19. Il explique que le fait d’être immergé dans les idées panthéistes d’Einstein « m’a rappelé que l’Unité — le sentiment que nous sommes tous interconnectés — n’était pas seulement une belle idée. Cela m’a littéralement permis de tenir le coup ». Photo de Fagun Thakrar.

Quelle a été la première expérience d’émerveillement intense d’Einstein ?

Le père d’Einstein lui a offert une boussole et lui a montré comment l’aiguille pointait toujours vers le nord, peu importe comment il la déplaçait. Einstein avait alors 4 ou 5 ans, et il était étonné qu’une puissance invisible puisse ainsi contrôler l’aiguille. Son oncle tenta de lui expliquer qu’il existait un champ magnétique créé par la Terre. Einstein lui demanda d’où cela venait, et son oncle lui a répondu que c’était juste là, que personne ne comprenait l’électromagnétisme, mais qu’il fallait continuer à chercher si l’on ne comprenait pas quelque chose. Appelez cela x, et commencez à chercher x.

Cela montre à quel point il était précoce. Ce petit garçon voit une boussole et se rend compte qu’il y a là un énorme mystère. C’est un petit microcosme de toute sa vision du monde et de tout ce qui est venu plus tard, de ses efforts pour comprendre que nous sommes intégrés dans cette chose plus grande, que nous faisons partie de l’infini.

Pensez-vous que l’élaboration de la théorie générale de la relativité a été une expérience spirituelle pour Einstein ?

Il la décrit clairement ainsi. Il était un mathématicien assez compétent, mais il développait ses idées de physique à travers des expériences de pensée ou de voyages visionnaires. Pour la relativité spéciale, il disait : Je m’imagine dans l’espace, dans le cosmos, et je rejoins la lumière, je voyage à la vitesse de la lumière et alors je peux voir l’univers du point de vue de la lumière. Et je réalise que le temps absolu n’existe pas, parce que j’ai fusionné avec la perspective de la lumière.

Cela semble déjà très intéressant quand c’est n’importe qui qui en parle, mais il se trouve qu’il avait raison. Les mathématiques le confirment. Sa version de toucher le divin ou de rencontrer les dieux, c’était d’obtenir les équations mathématiques qui découlaient de ces expériences visionnaires et de pouvoir les appliquer à la réalité.

Lorsque sa théorie de la relativité générale s’est révélée capable d’expliquer une petite anomalie dans l’orbite de Mercure, il a écrit à un ami pour lui dire qu’il avait été en extase pendant des jours. Il se délectait de ce qu’il considérait comme une vérité divine qui lui avait été révélée.

Ce que je trouve intéressant, c’est que beaucoup de gens dans le monde spirituel parlent des mêmes choses, mais on ne peut pas vraiment les transformer en quelque chose d’utile ou d’applicable pour les autres. Pourtant, lorsque vous faites le même genre de choses par le biais de la science et des mathématiques, vous ramenez quelque chose de cette expérience visionnaire que vous pouvez montrer aux autres, et ils peuvent alors créer des choses vraiment puissantes et effrayantes, comme les armes nucléaires, à partir de cela. C’est presque ce dont les religieux ont toujours rêvé — que vous reveniez d’une expérience visionnaire avec des pouvoirs divins. Cela fonctionne réellement en science, et c’est une énorme responsabilité.

Vous êtes neuroscientifique et psychiatre. Comment vous êtes-vous intéressé aux réflexions d’Einstein sur la religion ?

Je travaillais sur un autre livre, sur les neurosciences de la méditation et sur la façon dont nos cerveaux ont évolué pour être capables de vivre des expériences spirituelles, transcendantales et mystiques. Je cherchais des exemples de personnalités qui avaient contribué à la science et qui avaient conservé leur perspective rationnelle de la réalité tout en éprouvant ce genre de sentiments religieux. Je suis tombé sur les écrits d’Einstein sur la religion, et la citation qui a vraiment attiré mon attention est la suivante : « Un être humain est une partie du tout, que nous appelons “Univers”, une partie limitée dans le temps et l’espace. Il fait l’expérience de lui-même, de ses pensées et de ses sentiments, comme quelque chose de séparé du reste — une sorte d’illusion d’optique de sa conscience. S’efforcer de se libérer de cette illusion est l’unique enjeu de la vraie religion ».

Pourquoi cette phrase d’Einstein vous a-t-elle interpellé ?

J’ai été impliqué dans la philosophie orientale et la méditation pendant toute ma vie d’adulte, et cela m’a vraiment frappé : Einstein a forcément dû lire ces choses ! Il devait connaître quelque chose du bouddhisme ou des Upanishads de l’ancienne philosophie hindoue. Il s’avère qu’il en savait beaucoup, bien plus qu’on ne le pense.

Einstein se délectait de ce qu’il considérait comme une vérité divine.

Dans Je fais partie de l’infini, vous racontez que Carl Jung a qualifié Einstein d’« idéaliste sentimental à l’illumination superficielle ». Et à un moment donné, Robert Oppenheimer a dit qu’Einstein était « complètement barjot ».

Einstein a embrassé des idéaux qui pourraient sembler naïfs, comme la paix mondiale ou le désarmement nucléaire. Il pensait que nous devrions tous reconnaître que nous sommes « Un » et abandonner nos vieux préjugés.

Ces deux autres penseurs en particulier étaient beaucoup plus cyniques. D’une certaine manière, on pourrait dire qu’ils étaient plus sages en adoptant une vision désabusée de l’humanité. Mais l’idée qu’Einstein était naïf ne tient pas la route. Il était idéaliste, mais très consciemment. Ce n’est pas comme s’il n’avait pas réalisé que les humains pouvaient être horribles. Il a perdu une fille. Des membres de sa famille ont été tués par les nazis. Il a été chassé d’Allemagne. Il était un réfugié, même s’il était le scientifique le plus célèbre du monde, et il a en quelque sorte tout perdu, il a dû laisser tout le continent européen derrière lui. Mais comme Don Quichotte, il a poursuivi ces grands idéaux malgré tout, en empruntant délibérément cette voie difficile, et en appelant les êtres humains à vivre selon les normes les plus élevées possibles.

Lorsque la plupart d’entre nous pensent à Einstein, nous pensons à E = MC2 et à la relativité du temps. Nous ne pensons pas à son engagement dans des idées religieuses.

Je trouve l’omission de son intérêt pour les idées orientales assez troublante, parce qu’il y en a tellement si vous regardez ce qu’il a écrit — des dizaines de citations qui y font directement référence. J’ai eu l’impression qu’il y avait un réflexe inconscient à vouloir le faire entrer dans une case. Rien de malveillant dans la plupart des cas. La plupart des personnes qui ont commenté ses vues religieuses étaient des amis proches ou ses biographes. Beaucoup d’entre eux l’admiraient manifestement. Mais il est incroyable de voir comment les gens sautent littéralement telle ou telle partie d’une citation, ou omettent des mots clés.

Un exemple ?

Il y a une conversation entre lui et le poète mystique Rabindranath Tagore, où ils parlent de Brahman et Atman, et cette conversation a été omise dans l’une des biographies. L’auteur se contente d’ajouter des points de suspension. Comment peut-on sauter cela ? Pour moi, c’est la partie la plus importante. Les gens qui pensent qu’Einstein était un déiste — qu’il ne s’intéressait pas aux miracles, au paradis et à l’enfer, mais qu’il croyait en l’existence d’un Dieu créateur qui aurait créé le monde et établi ses lois physiques — se méprennent également beaucoup. Il ne s’agit pas d’un Dieu séparé qui a fait les choses et qui se tient à l’extérieur de l’univers. C’est plutôt l’idée de l’immanence du divin, selon laquelle l’univers s’est fait lui-même et les lois physiques sont sa propre forme d’expression.

Pourquoi dites-vous qu’avec sa vénération de l’émerveillement, Einstein savait qu’il jouait avec un feu puissant ?

Les psychologues évolutionnistes ont tenté de comprendre pourquoi nous éprouvons un sentiment d’admiration et d’émerveillement. C’est encore spéculatif, mais ce qu’ils pensent, c’est que ce sentiment viendrait des hiérarchies de dominance sociale. L’admiration est le sentiment que l’on éprouve à l’égard d’un singe ou d’un gorille qui nous dépasse dans la hiérarchie. On a l’impression qu’il est spécial et différent, qu’il est une chose formidable et magique que l’on ne peut ni contester ni comprendre.

Si c’est vrai, c’est une émotion facilement manipulable. Einstein était très préoccupé par cette question, et si on l’applique aux mauvaises choses, on aboutit à un désastre total. Prenons l’exemple d’Hitler et des nazis. Hitler était évidemment admiré par de nombreuses personnes et était littéralement perçu comme un surhomme nietzschéen par de nombreuses personnes en Allemagne à l’époque. En soi, ces sentiments d’admiration et de révérence ne contiennent aucun jugement de valeur ni aucune composante intellectuelle réelle. C’est pourquoi Einstein pensait que l’émerveillement devait être accompagné de curiosité et de pensée critique, afin de ne pas se laisser emporter par l’admiration de son Dieu ou de son dictateur.

Le pacifisme d’Einstein, qu’il n’a notamment pas appliqué aux nazis, était-il lié à sa conviction qu’il faisait partie de l’infini ?

Pour Einstein, c’est comme si, une fois que vous avez fait l’expérience de l’Unité, vous percevez la folie du point de vue humain normal. Parce que si tout est vraiment « Un », en perpétuels développement, changement et manifestation sous différentes formes, alors cela n’a pas beaucoup de sens d’écraser ou de combattre ces autres parties de « vous-même ». Selon Einstein, il est presque contraire à la nature de l’univers d’être volontairement violent. Les animaux se mangent les uns les autres, bien sûr, et il y a un cycle naturel de la vie. Mais ce que faisaient les nazis, des massacres de masse au nom du pouvoir, de la haine et du racisme, pour Einstein, c’était une aberration de la nature. S’écarter à ce point de l’ordre naturel du cosmos était, en un mot, diabolique.

Pour Einstein, les lois physiques sont la propre forme d’expression de l’univers.

Comment Einstein pensait-il qu’on pouvait donner envie à une personne ordinaire de mener une vie éthique ?

Pour lui, il s’agissait d’être un exemple et d’essayer d’incarner ces principes de l’infini dans sa propre vie. Bien sûr, nous sommes en droit de nous demander si c’est quelqu’un que nous voulons imiter, car les défauts d’Einstein sont aujourd’hui bien connus — ses infidélités, le fait qu’il ait trompé ses deux femmes, par exemple. On considère généralement qu’il n’a pas été un bon père pour ses deux enfants. Ses lettres montrent qu’il était parfaitement conscient de ces défauts personnels. Je pense que c’est en partie pour cette raison qu’il ne s’était pas fait connaître en disant aux gens : « Hé, vous devriez me suivre ». Il ne voulait pas fonder une religion dont il serait le prophète au centre. Mais lorsqu’il voyait des gens comme Gandhi, il disait : « Regardez, il y a des gens qui vivent de cette manière, peut-être pas parfaitement, mais plus ou moins en accord avec cette vision de l’existence. Et regardez ce qu’ils peuvent accomplir, et tout le bien qu’ils répandent dans le monde ».

Quel était le point de vue d’Einstein sur le paradoxe supposé du libre arbitre ?

Au départ, il partait de l’idée que nous étions des automates de naissance, que nous faisions partie du monde naturel, que nous étions essentiellement des animaux. Mais plus tard dans sa vie, il a soutenu, en s’inspirant de Spinoza, que nous pouvions utiliser notre raison et notre discernement pour exercer un certain contrôle sur notre vie, au lieu de réagir aveuglément ou instinctivement. Devenir une personne consciente et libre, est presque un processus d’apprentissage, une manière progressive d’acquérir un pouvoir et une autonomie. Par un effort conscient, on peut devenir un être plus libre, qui développe son libre arbitre, ou qui fait presque croître sa liberté par un effort et une contrainte accrus. C’est une vision du type discipline égale liberté, où plus vous vous disciplinez, plus vous êtes libre de vivre selon vos propres idéaux, indépendamment de ce qui se passe dans le monde.

Pourquoi dites-vous que si Einstein était athée dans la lettre, il ne l’était certainement pas dans l’esprit ?

Pour Einstein, l’athéisme n’est qu’un simple refus de croire et, dans un certain sens, c’est ce qu’il pensait des dieux de nos religions contemporaines. Mais il n’y a pas de doctrine positive ou affirmative à l’athéisme. Einstein avait cette foi pythagoricienne qu’il existe une harmonie sous-jacente dans le cosmos, et que nous pouvons la comprendre parce que nous sommes unis à elle. Pour Einstein, il ne suffit donc pas de dire qu’il n’y a pas de Dieu. Il faut aller plus loin et comprendre que l’univers est vraiment mystérieux et que l’on doit être époustouflé en le regardant. Il ne suffit pas de dire : « Ce n’est que de la matière, que des atomes, et peu importe pourquoi tout cela fonctionne ». C’est important ! Pourquoi ça fonctionne de cette manière ? Pourquoi le monde est-il structuré de manière à permettre toute cette complexité, cette vie et cette conscience ?

Comment Einstein a-t-il réagi au nihilisme de son fils Eduard ?

Eduard pensait que nous étions une toute petite espèce sur un petit grain de poussière au milieu de nulle part, et que donc tout cela n’avait aucun sens. Dans les lettres qu’il lui a adressées, Einstein lui a répondu en disant que c’était un point de vue cohérent, que les faits étaient corrects, mais que si l’on participait pleinement au cosmos, si l’on co-créait avec lui, si l’on essayait de comprendre ses lois et si l’on s’associait à des gens qui faisaient la même chose, qui essayaient de participer à ce grand drame, alors voilà ce qui vaut la peine d’être vécu. C’est aussi un devoir du point de vue d’Einstein ; c’est une obligation éthique de prendre part à cette grande pièce, même si nous n’en sommes qu’un infime fragment et que beaucoup de forces échappent à notre contrôle.

Einstein a eu une belle citation à ce sujet : « Si l’on veut accorder de la valeur à la société et, au-delà à ce qui est vivant, et se réjouir du fait que la conscience existe, il est impossible de ne pas reconnaître le stade le plus élevé de la conscience comme l’idéal le plus élevé ».

Comment la religiosité scientifique d’Einstein a-t-elle influencé votre propre approche de la science et votre travail de clinicien ?

C’est un grand fossé à combler. Tout cela semble si beau quand on lit Spinoza et Einstein. Et puis vous entrez dans un hôpital, et vous ne voyez pratiquement rien d’autre que la mort et la souffrance. Je pense que c’est une discipline quotidienne, ou un effort quotidien, de me rappeler pourquoi je suis là. Pouvons-nous améliorer la situation ? Pouvons-nous réduire la souffrance ? Pouvons-nous améliorer la compréhension ?

Où votre parcours scientifique vous mène-t-il aujourd’hui ?

Je travaille actuellement avec un groupe de recherche sur les psychédéliques. Ce qui m’intéresse le plus, c’est que ces substances, de l’avis général, offrent un accès assez direct aux mêmes sentiments d’unité et de transcendance, ou aux rencontres personnelles avec le divin. Je ne pense pas qu’il suffise de lire sur le sujet, et je ne pense pas qu’une liste de règles — Einstein a dit ceci, ou Gandhi a dit cela — soit efficace, ou que ce soit ce que les gens veulent. Accéder soi-même à cette expérience est beaucoup plus puissant. Cela vous donne un ressenti personnel de tout ce dont nous avons parlé d’un point de vue essentiellement intellectuel et rationnel.

À votre avis, que penserait Einstein des psychédéliques ?

Un vieil ami à moi, qui travaille dans le même groupe de recherche, m’a dit un jour : « Je crois qu’Einstein a essayé l’acide ! ». Je me suis dit : « Quoi, ce n’est pas possible. J’en aurais déjà entendu parler ». Einstein n’a donc pas essayé l’acide, mais l’année de sa mort, en 1955, correspond à l’époque où Aldous Huxley et Humphry Osmond — l’inventeur du terme « psychédélique » — s’écrivaient des lettres. Ils avaient le projet fou de présenter l’acide à tous les grands intellectuels du monde. Ils disaient qu’il fallait en donner à Carl Jung, à Einstein. Ils voulaient l’allumer, pour reprendre les termes de Timothy Leary. Mais Einstein venait de mourir lorsque cette lettre était écrite.

Si Einstein était encore en vie, pensez-vous qu’il aurait accepté l’offre de prendre de l’acide ?

Freud lui avait un jour proposé de le psychanalyser et Einstein lui avait répondu qu’il n’était pas intéressé. Einstein savait à propos de la méditation. Il avait rencontré des moines bouddhistes. Il avait passé beaucoup de temps en Asie. Il était exposé à ces choses bien avant qu’elles ne soient à la mode, pour ainsi dire, bien avant la plupart des Occidentaux, et pourtant il ne s’y est pas intéressé personnellement. Je ne suis donc pas sûr qu’il se serait laissé séduire, même si Aldous Huxley était venu frapper à sa porte.

Texte original publié le 2 avril 2025 : https://nautil.us/we-are-a-part-of-infinity-1201438/