La doctrine des signatures, première science de la nature

Le mystère de l’orchidée abeille

Prenons l’exemple de l’orchidée abeille (Ophrys apifera). Sa fleur ressemble avec une telle précision au corps d’une abeille femelle (poilue, rayée, parfumée aux phéromones) que les abeilles mâles tentent de s’accoupler avec elle, pollinisant malgré eux la plante. Les biologistes évolutionnistes s’interrogent sur cette ressemblance troublante. La théorie standard invoque une sélection progressive de traits ressemblant à ceux des abeilles, mais la précision suggère quelque chose de plus : que les formes résonnent entre les espèces, apparaissant comme des signatures dans un champ de signification commun.

La doctrine des signatures, longtemps rejetée comme une pensée préscientifique, proposait que la nature marque ses créations de signes de leur vertu intérieure. Ici, nous explorons cette intuition ancienne à travers un prisme scientifique radical, non pas comme un folklore pittoresque, mais à travers le cadre de la codalité, un principe récemment articulé par Ji et Davis selon lequel la vie lit et écrit dans un champ informationnel qui pourrait sous-tendre la réalité physique elle-même.

La reconnaissance ancienne

La doctrine des signatures — le système sémiotique de la nature

Paracelse (1493-1541) déclara que « la nature marque chaque croissance… en fonction de ses bienfaits curatifs ». Jakob Böhme, dans son ouvrage De la signature des choses (1621), cristallisa cette vision du monde en affirmant que Dieu avait inscrit un texte lisible dans la nature. L’hépatique pour le foie, l’euphraise pour les yeux, les noix pour le cerveau. Ce concept n’était pas propre à l’Europe : sur tous les continents, les guérisseurs indigènes employaient une logique similaire : dans l’Ayurveda, le goût d’une herbe (sucré, amer, piquant) indique ses effets ; dans la médecine chinoise, la couleur correspond aux organes (rouge pour le sang, vert pour le foie).

William Coles, dans Art of Simpling (1656), écrivit : « Dieu a non seulement imprimé aux plantes une forme distincte, mais il leur a également donné des signatures particulières, grâce auxquelles l’homme peut lire, en caractères lisibles, leur utilisation ».

Cette doctrine ne se limitait pas à une simple ressemblance superficielle. Elle constituait un système permettant de lire la nature comme un texte, une sorte de biosémiotique avant même que ce domaine n’existe. Ces observateurs, qui ne disposaient pas de nos outils moléculaires, ont néanmoins détecté des schémas réels que nous pouvons aujourd’hui valider en partie grâce à la science nutritionnelle.

Les correspondances documentées

La nourriture comme source d’information, pas seulement comme carburant

La science nutritionnelle moderne confirme que de nombreuses similitudes caractéristiques correspondent à de véritables relations thérapeutiques. Alors que la science dominante attribue cela à une coïncidence ou à un biais d’observation, les schémas sont frappants :

-

Les noix — le miroir du cerveau. Les noix ressemblent à un cerveau miniature, avec des hémisphères et sillon semblable au corps calleux. Elles contiennent précisément les lipides dont le cerveau a besoin : acide alpha linolénique, précurseurs du DHA et polyphénols neuroprotecteurs.

Des études cliniques confirment que la consommation de noix améliore les fonctions cognitives et protège contre la maladie d’Alzheimer. La « coïncidence » s’étend au niveau moléculaire : les noix sont parmi les sources les plus riches en acides gras qui composent le tissu cérébral.

-

Les carottes — La lampe des yeux. Coupez une carotte en rondelles : ses anneaux ressemblent à l’iris et à la pupille. Les carottes contiennent du bêta-carotène, transformé en vitamine A, essentielle à la rhodopsine dans la rétine. Les régimes riches en caroténoïdes réduisent considérablement la dégénérescence maculaire. La signature va au-delà de l’apparence : l’œil et la carotte présentent tous deux une symétrie radiale, un principe géométrique commun.

-

La grenade — l’ovaire. Ouvrez une grenade : ses nombreux arilles rouges ressemblent à des ovules regroupés dans le tissu ovarien. Des recherches montrent que les grenades protègent la réserve ovarienne, améliorent le flux sanguin utérin et réduisent les cancers hormono-dépendants. Ce fruit contient des phytoestrogènes (et même de la testostérone bio-identique) qui modulent spécifiquement les hormones reproductives féminines. Pour en savoir plus, lisez : Le fruit le plus régénérateur sur le plan hormonal sur Terre

-

Tomates — Le cœur. Une tomate coupée en tranches révèle quatre cavités, comme le cœur. Les tomates sont riches en lycopène, qui s’accumule spécifiquement dans le tissu cardiaque et réduit le risque de maladies cardiovasculaires jusqu’à 30 %. Le pigment rouge qui crée la similitude visuelle est précisément le composé qui procure ce bénéfice.

-

Les raisins — Les alvéoles. Les grappes de raisin reflètent à la fois les alvéoles pulmonaires et le tissu mammaire. L’extrait de pépins de raisin démontre des effets puissants contre le cancer du poumon et du sein en particulier. Le resvératrol présent dans la peau des raisins protège la fonction pulmonaire et le tissu mammaire grâce à son activité antioxydante ciblée. Le resvératrol présente en fait des centaines de bienfaits documentés pour la physiologie des mammifères, comme le montre la base de données Greenmedinfo.com, ce qui en fait un élément essentiel pour la santé humaine.

-

Le ginseng — La forme humaine. Les racines de ginseng ressemblent souvent au corps humain, parfois même avec des membres. En médecine chinoise, c’est l’adaptogène suprême pour la vitalité de l’ensemble du système. La recherche moderne confirme que le ginseng module l’axe HHS, soutenant la réponse systémique au stress — un effet sur l’ensemble du corps qui correspond à son apparence globale. Apprenez-en davantage sur le rôle des miARN dans le profil thérapeutique bien documenté du ginseng.

Ces correspondances dépassent le hasard lorsqu’elles sont examinées statistiquement. Une analyse systématique révélerait probablement que les similitudes caractéristiques prédisent des relations thérapeutiques à des taux dépassant la distribution aléatoire.

Le cadre théorique

Codalité et champ informationnel

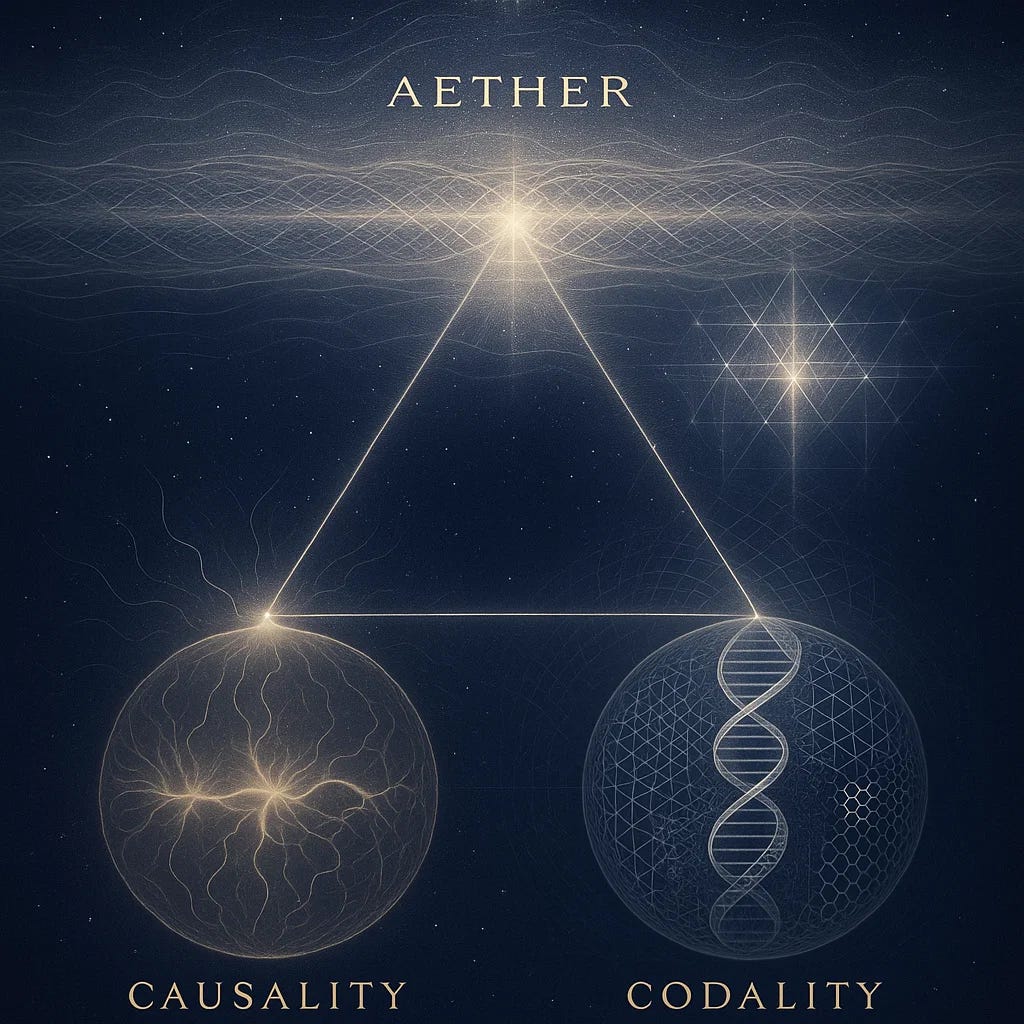

Pour comprendre comment ces correspondances peuvent surgir au-delà de la simple coïncidence, nous nous tournons vers la physique et la biologie théoriques de pointe. Ji et Davis ont récemment introduit la « codalité », une corrélation par l’entremise de l’information qui se distingue de la causalité par l’entremise de la force. Dans leur cadre, deux objets peuvent être corrélés non pas par un échange d’énergie direct, mais par le partage d’informations dans un champ médiateur.

Ce concept prend tout son sens lorsqu’il est associé aux recherches émergentes sur le transfert d’informations biologiques :

MicroARN végétaux et communication transrègne

Zhang et al. (2012) ont démontré que des microARN végétaux survivent à la digestion et pénètrent dans le sang des mammifères, où ils régulent l’expression des gènes. Le microARN-168a du riz se lie spécifiquement au LDLRAP1 des mammifères, affectant le métabolisme du cholestérol. Il ne s’agit pas simplement de nutrition, mais de transfert d’informations. La plante écrit littéralement des instructions que nos cellules lisent et exécutent.

Cependant, ces résultats restent controversés. Des études de réplication ont donné des résultats mitigés et, comme cela concerne le côté obscur de la modification génétique, le sujet est très contesté. Pourtant, la possibilité est profonde : nous sommes peut-être en dialogue génétique constant avec notre alimentation. Si tel est le cas, nous devrions réévaluer tous les systèmes d’interférence ARN utilisés dans notre approvisionnement alimentaire à l’aide d’un nouveau modèle de risque toxicologique.

Champs morphogénétiques et organisation biologique

L’hypothèse des champs morphogénétiques de Rupert Sheldrake, bien que non acceptée par la biologie traditionnelle, offre un cadre permettant de comprendre comment les formes pourraient résonner à travers les espèces. Ces champs transporteraient le modèle informationnel des structures biologiques, ce qui pourrait expliquer pourquoi les circonvolutions d’une noix reflètent les circonvolutions cérébrales, ou pourquoi les haricots rouges sont courbés comme les organes auxquels ils sont bénéfiques.

Des travaux récents tentent d’ancrer ce concept dans la physique. Konstantin Meyl propose que l’ADN agisse comme une antenne hélicoïdale pour les ondes scalaires, des ondes électromagnétiques longitudinales qui pourraient transporter des informations biologiques. Ses calculs suggèrent que la structure de l’ADN est optimisée pour transmettre et recevoir de tels signaux. Si les systèmes biologiques communiquent par le biais de champs scalaires, la ressemblance entre les aliments et les organes pourrait refléter des modèles de résonance communs dans ce milieu informationnel.

L’hypothèse éthérique

Certains physiciens proposent de relancer le concept d’éther, non pas comme un milieu mécanique pour la lumière, mais comme un champ informationnel sous-jacent à la mécanique quantique. Dans ce modèle, développé notamment par des chercheurs tels que Rivera-Dugenio, des ondes scalaires se propagent à travers ce champ, transportant des informations sans les contraintes électromagnétiques conventionnelles.

Cela reste très spéculatif. Les ondes scalaires, si elles existent comme proposé, n’ont pas été détectées de manière concluante par la physique traditionnelle. Les expériences citées (transmission sans fil de Tesla, téléportation d’ADN de Montagnier) sont soit historiquement ambiguës, soit dépourvues de réplication robuste.

Pourtant, ce cadre offre des prédictions vérifiables :

-

Des échantillons biologiques séparés provenant de la même source devraient montrer des réponses corrélées aux stimuli.

-

L’ADN devrait présenter des propriétés électromagnétiques compatibles avec la fonction d’antenne scalaire.

-

La médecine informationnelle (homéopathie, essences florales) devrait montrer des effets dans des expériences correctement protégées.

Pour approfondir ce sujet, lisez ma contribution académique ci-dessous :

Le pont biosémiotique

Que ce soit par le biais de mécanismes confirmés (microARN, facteurs épigénétiques) ou spéculatifs (champs scalaires, résonance morphogénétique), nous découvrons que les systèmes biologiques sont fondamentalement informationnels. La vie ne se contente pas de traiter la matière et l’énergie, elle traite aussi le sens.

Dans cette optique, la doctrine des signatures reflète une vérité profonde : la nature est un système de communication. Les ressemblances entre les aliments et les organes peuvent provenir du fait que les deux sont l’expression de modèles informationnels communs, que nous pourrions appeler attracteurs morphogénétiques ou modes de résonance scalaire.

Implications et applications

Vers une médecine informationnelle

Si les aliments véhiculent de l’information au-delà de leurs composants moléculaires, cela révolutionne la nutrition et la médecine :

Correspondances thérapeutiques

Nous devrions systématiquement chercher à savoir si les signatures visuelles permettent de prédire les effets thérapeutiques. La structure pulmonaire du chou-fleur est-elle corrélée à des bienfaits respiratoires ? Les champignons en forme de cerveau (crinière de lion) améliorent-ils les fonctions cognitives ? Les premières données suggèrent que oui, mais des études rigoureuses sont nécessaires. Avec l’aide de l’IA, cela ne devrait pas demander beaucoup de temps, d’énergie ou de ressources : la seule limite est notre imagination et notre volonté d’investir dans ce domaine.

Préparation et conservation

La manière dont les aliments sont cultivés, préparés et consommés pourrait avoir une incidence sur leur contenu informationnel. Les pratiques traditionnelles (bénir les aliments, manger des produits de saison, réduire au minimum la transformation) peuvent préserver la cohérence du champ scalaire ou les schémas morphogénétiques. L’agriculture industrielle moderne peut perturber ces champs organisationnels subtils.

Résonance personnalisée

Différentes personnes peuvent entrer en résonance avec différentes signatures alimentaires en fonction de leur propre configuration de champ. Cela pourrait expliquer pourquoi les réactions alimentaires varient autant entre des personnes ayant une génétique et un mode de vie similaires.

Voies expérimentales

Pour valider ou réfuter ce cadre, nous avons besoin d’expériences spécifiques :

-

Analyse des signatures : analyser par ordinateur la similitude visuelle entre les aliments et les organes, puis établir une corrélation avec les effets thérapeutiques connus. Le degré de ressemblance permet-il de prédire l’efficacité ?

-

Études d’isolement des champs : cultiver des plantes dans des environnements isolés électromagnétiquement par rapport à des champs normaux. Leurs propriétés thérapeutiques changent-elles ? La ressemblance des signatures s’affaiblit-elle ?

-

Expériences de transfert d’informations : en suivant le protocole de Montagnier avec de meilleurs contrôles, pouvons-nous démontrer le transfert d’informations des extraits alimentaires vers l’eau ? Les propriétés thérapeutiques peuvent-elles être transmises sans molécules ?

-

Imagerie par résonance : développer des techniques d’imagerie pour les champs scalaires ou morphogénétiques. Pouvons-nous visualiser les schémas informationnels autour des aliments vivants ? Ces schémas sont-ils corrélés aux effets sur la santé ?

Le contexte plus large

Coévolution et syntaxe cosmique

La coévolution des angiospermes et des animaux offre la validation la plus profonde des signatures. Les plantes à fleurs et les animaux ont évolué ensemble pendant plus de 100 millions d’années, créant des fruits spécifiquement destinés à attirer et à nourrir les animaux qui disperseraient les graines. Ce partenariat est si profond que les humains ont perdu la capacité de synthétiser la vitamine C, la confiant entièrement aux plantes.

Mais ce partenariat transcende la simple nutrition. Grâce aux microARN, aux composés phytochimiques et peut-être aux champs scalaires, les plantes et les animaux entretiennent un dialogue biochimique et biophysique constant. Nous façonnons mutuellement notre évolution, notre expression génétique et peut-être même notre conscience.

Dans cette optique, la doctrine des signatures n’est pas un anthropomorphisme primitif, mais la reconnaissance d’une correspondance authentique. Les motifs se répètent parce que la vie utilise une syntaxe commune, que vous l’appeliez géométrie sacrée, champs morphogénétiques ou modes de résonance scalaires.

Mémoire mythologique

Les mythes anciens codifient ces relations. La grenade de Perséphone la lie aux cycles de fertilité, et les grenades régulent les hormones féminines. Le raisin de Dionysos apporte l’ivresse divine, et les raisins contiennent des composés qui affectent la conscience et la fonction cardiovasculaire. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des souvenirs culturels de relations bioactives.

Conclusion : réenchanter la nutrition

La doctrine des signatures se situe à la frontière entre la sagesse ancienne et la science émergente. Bien que nous ne puissions pas encore prouver que les aliments et les organes se ressemblent grâce à des champs morphogénétiques ou à une résonance scalaire communs, nous pouvons documenter ce qui suit :

-

De nombreuses ressemblances de signatures correspondent à de véritables relations thérapeutiques.

-

Les aliments véhiculent des informations qui vont au-delà des calories et des molécules.

-

Les systèmes biologiques participent à des échanges d’informations complexes.

-

Il existe des cadres théoriques qui pourraient expliquer ces phénomènes.

Que le mécanisme soit confirmé (microARN, composés phytochimiques) ou spéculatif (champs scalaires, résonance morphogénétique), l’implication reste la même : lorsque nous mangeons, nous échangeons des informations avec la nature. Chaque repas est à la fois un apport nutritionnel et une communication, chaque aliment est un message dans un langage que nous commençons seulement à déchiffrer.

La noix qui ressemble au cerveau et le nourrit, la grenade qui reflète et protège l’ovaire : ce ne sont pas des superstitions, mais la reconnaissance de schémas dans la syntaxe la plus profonde de la nature. À mesure que nous développons des outils pour détecter et mesurer les champs informationnels, nous découvrirons peut-être que les anciens herboristes, en lisant les signatures des plantes, accédaient aux mêmes schémas que nos instruments finiront par quantifier.

D’ici là, nous pouvons aborder notre alimentation avec une révérence renouvelée, en reconnaissant que chaque bouchée nous fait participer à un dialogue ancien, où la forme murmure la fonction, où la ressemblance révèle la relation, et où les signatures de la nature, écrites dans la forme, la couleur et le goût, offrent la guérison à ceux qui savent les lire.

Sayer Ji est l’auteur du best-seller international REGENERATE, président de www.GlobalWellnessForum.org (Association pour la recherche sur la guérison par la lumière), fondateur de www.Greenmedinfo.com et cofondateur de www.StandForHealthFreedom.com.

Texte original publié le 21 août 2025 : https://sayerji.substack.com/p/the-signatures-of-life-how-nature