(Revue Yoga Énergie. No 23. Juillet-Août-Septembre 1985)

Du point de vue philosophique, la psychanalyse a déclenché une véritable révolution ; et ce qui est au centre de cette révolution — plus que l’aspect spectaculaire : débats sur la sexualité, contestation des autorités — c’est le problème de la conscience. Jusqu’au XIXe siècle, l’Occident cartésien a vécu sur la certitude que la conscience fondait l’existence : « Je pense, donc je suis ». Or, maintenant, on peut dire que cette proposition se trouve renversée. « Je suis » devient la seule donnée immédiate à partir de laquelle se pose une multitude de questions. Si « je suis », mais alors qui suis-« je » ? Et quelles sont les méthodes, les modes de réalisation, les types d’expériences qui me mettront en adéquation avec ce « je » qui « pense » ? Qu’est-ce qui me permettra de recouvrer cet espace ouvert par la question au-dedans de moi-même ? et si certaines réponses peuvent être trouvées dans une tradition qui n’est pas la nôtre, qui dit que le « je » dans ces traditions étrangères a la même extension qu’ici ? Qui dit qu’en prenant la conscience indienne comme évidemment identique à la nôtre, nous ne partons pas sur de graves malentendus, et n’allons pas vers des confusions plus graves encore ?

L’idée de rapprocher la psychologie de Jung de certaines méthodes d’introspection indiennes n’a rien d’étrange. Elle découle logiquement de sa terminologie : yantra, mandala, Soi, mots qu’il emploie constamment, et dont on doit se demander pourquoi il les a empruntés à l’Inde. La position personnelle de Jung vis-à-vis du yoga est assez instructive. Dans un article datant de 1949, il exprime sa méfiance : l’Européen « fera inévitablement un mauvais usage du yoga parce que ses dispositions psychiques sont tout à fait différentes de l’Oriental ». Pourquoi ? Parce que le yoga vise à vider le mental tandis qu’en Occident « l’inconscient est une disposition psychique collective ayant un caractère créateur ». L’autobiographie est plus explicite. Il y raconte qu’entre 1918 et 1925, à la suite de sa rupture avec Freud, il a traversé une crise grave, appelée rétrospectivement « confrontation avec l’inconscient » : « J’étais souvent tellement bouleversé qu’il me fallait… recourir à des exercices de yoga pour maîtriser les émotions. Mais, comme mon but était de faire l’expérience de ce qui se passait en moi, je ne cherchais refuge en ces exercices que le temps de recouvrer un calme qui me permît de reprendre le travail avec l’inconscient. Dès que j’avais le sentiment d’être à nouveau moi-même, j’abandonnais à nouveau le contrôle et laissais la parole aux images et aux voix intérieures. Les Indiens, au contraire, utilisent le yoga dans le but d’éliminer complètement la multiplicité des contenus et des images psychiques ». Si je comprends bien, dans cette perspective, le yoga est une technique de restauration de l’équilibre quand il est perturbé, de recouvrement des facultés pour redevenir « soi-même » ; il ménage des étapes de calme sur la voie vers la plénitude du Soi ; mais, tel qu’il est pratiqué sur sa terre de naissance, il tend vers le Vide. « Le but que poursuit l’Indien n’est pas d’atteindre la perfection morale, mais d’atteindre l’état de nirdvandva. Il veut se libérer de la nature et, par conséquent, atteindre par la méditation l’état sans images, l’état de vide. Moi, au contraire, je vise à me maintenir dans la contemplation vivante de la nature et des images psychiques… La nature, l’âme et la vie m’apparaissent comme un épanouissement du divin. Que pourrais-je désirer de plus ? Pour moi, le sens suprême de l’être ne peut consister que dans le fait que cela est et non point dans le fait que cela n’est pas ou que cela n’est plus ».

Donc, premièrement, Jung pratique le yoga ; en 1932, il fait un séminaire sur le Tantra ; il connaît la philosophie du Samkhya, avec sa bipartition entre un Esprit libre de toute définition et de contenu (Purusa) et une Nature créée procédant par matérialisation (Prakrti). Deuxièmement, il indique une différence fondamentale entre le but du processus d’individualisation (plénitude, accomplissement des virtualités inconscientes par une conscience élargie) et celui du yoga indien (réitération d’un état primordial de l’être par dissolution progressive du niveau psycho-somatique).

Or, ce que nos contemporains attendent d’un yoga pour l’Occident se situe, à mon avis, à la jointure de ce clivage : on cherche à vider le moi, à résoudre l’individualité conflictuelle, à stabiliser le flux instable de l’affectivité ; mais, dans le même temps, on aspire à une plénitude en soi qui permette d’exploiter harmonieusement les composantes de sa personnalité, on tend vers une intériorité créatrice. Pour Jung, l’importation du yoga en Occident fait problème, et cette prudence l’honore. Il n’empêche que beaucoup de motivations pour la pratique du yoga recouvrent des manques ou des besoins auxquels la psychologie a dû faire face également. Par exemple : la spécialisation à outrance des sciences humaines ; la fragmentation de la conscience en entités contradictoires ; la séparation du psychique et du somatique, de l’homme et de son environnement ; la décomposition des religions dogmatiques, la perte des techniques de communication avec le divin (concentration, prière, ascèse, méditation), la disparition des communautés. Le commentaire rédigé à la suite du programme minimum européen par l’Union Européenne de Yoga résume bien la situation : « D’après nous, la source de tous les problèmes de nos sociétés occidentales se trouve dans la dispersion accélérée des facultés humaines. Le yoga précisément apporte au contraire le rassemblement et le centrage de ces mêmes facultés. Ce qui rejoint très exactement les tentatives de Jung… Que ces aspirations transforment plus ou moins le yoga indien classique ; qu’elles le tirent, pour reprendre l’idée de Jung, vers un « plein » alors qu’il tend originellement vers un « vide » ; que ce vide soit trop facilement confondu par nous avec un « néant », c’est la conséquence du contact entre traditions différentes. Car je suis bien d’accord avec Eliade que « l’analyse d’une culture étrangère y révèle surtout ce qu’on y cherchait ou ce qu’on était déjà préparé à y découvrir… Quand on aborde une spiritualité exotique, on comprend surtout ce qu’on est prédestiné à y comprendre par sa propre vocation, par sa propre orientation culturelle et celle du moment historique auquel on appartient ».

I. QUELQUES POINTS DE REPÈRES

A. LA STRUCTURE DE LA PSYCHÉ JUNGIENNE ?

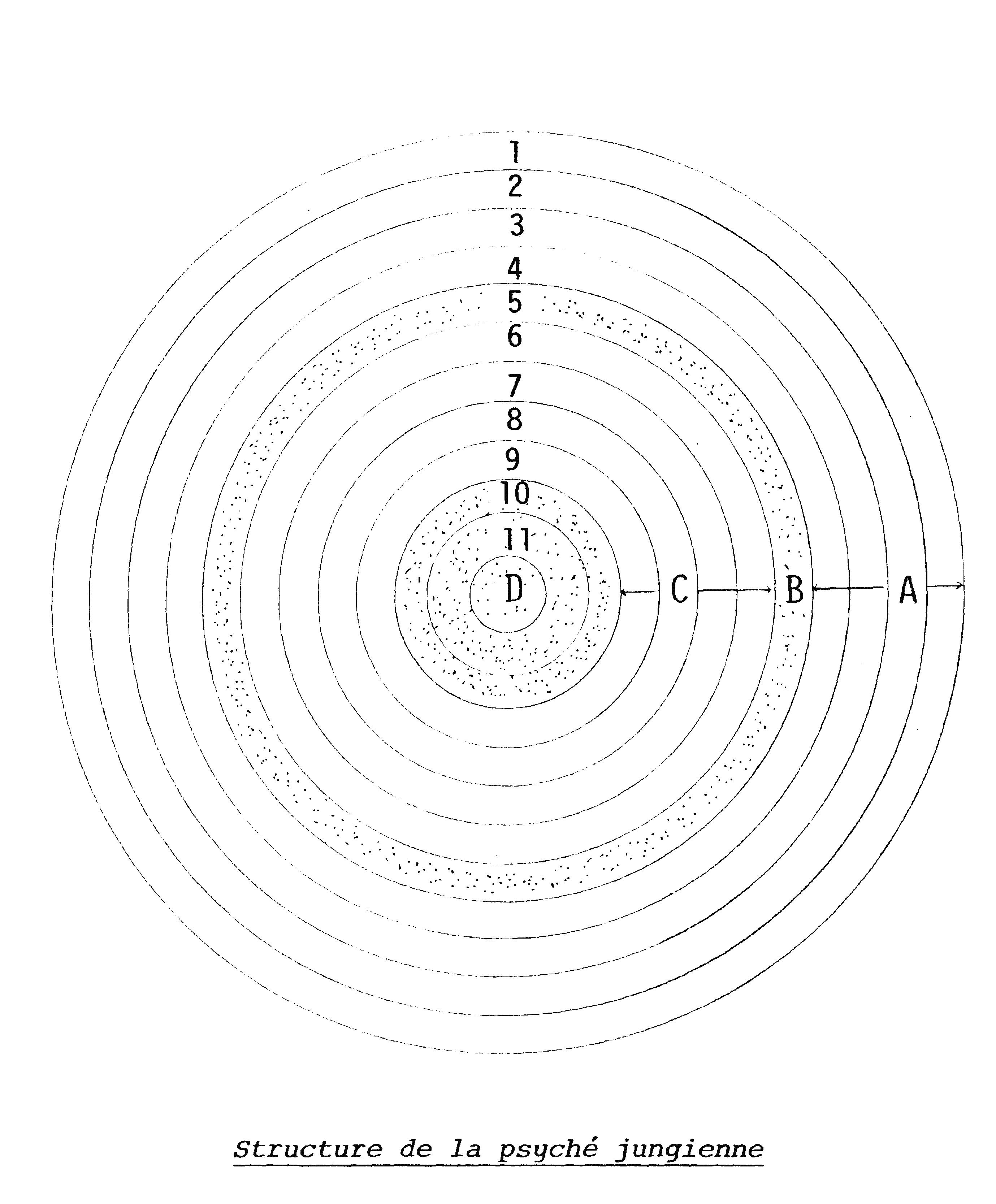

La pensée de Jung a été en constante évolution ; pour la résumer en quelques pages, on est obligé de la systématiser et de la contracter dans un présent où les corrections juxtaposées apparaîtront comme des contradictions alors qu’elles sont en réalité des améliorations successives. Le schéma tiré de l’Homme à la découverte de son âme, a été établi vers 1934 une époque où Jung commence à unifier ses grandes hypothèses. Trois champs s’y croisent, qu’il faut un peu commenter: conscience, moi, inconscient.

1) La conscience et le moi

La conscience n’est plus qu’une partie de la psyché. « Être conscient, c’est percevoir et reconnaître le monde extérieur ainsi que soi-même dans ses relations avec ce monde extérieur ». Lorsque la perception de soi-même prime sur la perception du monde, on a un type de conscience introverti ; dans le cas contraire, extraverti. La connaissance des relations moi-monde nous est donnée par quatre fonctions d’orientation vers l’extérieur (zone A) : la sensation, irrationnelle, constate la présence de l’objet ; la pensée, rationnelle, précise ce qu’est l’objet, à l’aide d’un raisonnement ; l’intuition, irrationnelle, s’attache dans l’objet à ses possibilités de métamorphose, en prolongeant la perception présente par le passé et l’avenir ; enfin le sentiment, rationnel, car il formule un jugement, déclare l’objet agréable ou non, accepté ou rejeté. De là toute une typologie, que Jung a exposé avec les raffinements qu’il voulait y apporter, dans un traité : les Types Psychologiques. Chacun a une fonction dominante, mieux différenciée et plus élaborée que les autres, et grâce à laquelle il établit de préférence ses rapports avec l’extérieur. D’où les ambiances différentes dégagées par un type « pensée extravertie » ou « sensation introvertie ». D’où aussi l’importance de connaître son propre type, qui permet de comprendre pourquoi le monde nous apparaît avec certaines tonalités fondamentales.

Le moi (zone B) est le centre de la conscience. Car « lorsqu’un objet n’est pas susceptible d’être associé au moi, lorsqu’il n’existe pas de pont reliant l’objet au moi, l’objet est inconscient, c’est-à-dire qu’il en est de lui comme s’il n’existait pas ». Le moi possède un pouvoir, la volonté, dont l’attention n’est qu’un cas particulier, et qui décuple les possibilités de la fonction en exercice. Plus tard, Jung dira que le moi est un complexe, c’est-à-dire un ensemble de représentations imbriquées les unes dans les autres autour d’un centre énergétique, mais il est le seul complexe doué de conscience.

Enfin, cette conscience présente aussi quatre sortes de « faits psychiques » (zone C) qui lui viennent de l’intérieur, et constituent des voies de communication avec l’inconscient, de même que les quatre fonctions l’étaient avec l’extérieur ; ce sont : les souvenirs ; les contributions subjectives des fonctions, connotations individuelles qui imprègnent spontanément le rapport moi-objet ; les affects, « événements intérieurs dont nous sommes le champ », « réaction involontaire de nature spontanée », comme la colère, « sortes d’explosions soudaines » ; enfin les irruptions de l’inconscient, « fantaisies qui s’adjoignent à la conscience », le plus souvent sans fracas affectif, « impression soudaine », « opinion, préjugé », « illusion », « inspirations créatrices ». Ces quatre couches sont dans un ordre croissant d’intériorité, elles se rapprochent de plus en plus de l’inconscient, et de l’une à l’autre elles possèdent une emprise de plus en plus grande sur la conscience.

2) L’inconscient (zone D)

« Nous appelons l’inconscient ainsi que parce que ce qu’il est, nous est inconscient. Nous savons tout aussi peu ce qu’est la psyché que le physicien sait ce qu’est la matière ». C’est une évidence qu’il faut rappeler à une époque où on emploie le terme n’importe comment. Car cela veut dire que nous n’aurons jamais de l’inconscient, à de rares exceptions près, qu’une connaissance indirecte, médiate. On verra plus loin que l’instrument privilégié de cette connaissance, c’est le symbole.

a) L’inconscient personnel

« Il forme une couche psychique faite d’éléments qui pourraient tout aussi bien être conscients, mais qui, pour certains motifs, de nature fort diverse, demeurent inconscients ». Comment atteindre ces éléments et les raisons de leur non-accession à la conscience ? Par une voie scientifique : l’expérience des associations, méthode de psychologie expérimentale ; et par une voie naturelle : le rêve, processus spontané d’apparition des contenus inconscients.

Dans l’expérience des associations, à l’aide de mots inducteurs, on invite le sujet à réagir spontanément par un autre mot (exemple : « ciel ? – bleu. ») ; l’analyse des réponses porte à la fois sur la forme (perturbations, lenteurs, non-compréhension du mot inducteur, répétitions, etc.) et sur le contenu, qui découvre les chaînes associatives du sujet (exemple: « Embrasser ? – beau. »). Jung a raffiné cette méthode au point de pouvoir déterminer avec une relative certitude la constitution de l’inconscient personnel : ses contenus ne semblent pas simplement juxtaposés, mais constellés autour d’éléments centraux, les complexes, qu’on peut définir comme « image émotionnelle et vivace d’une situation psychique arrêtée, image incompatible en outre avec l’attitude et l’atmosphère conscientes habituelles ». Le complexe a une énergie et une autonomie propres ; il attire à lui une série de représentations, souvenirs, fantaisies, et ainsi s’explique l’existence de chaînes associatives dans lesquelles un mot inducteur sert de fil pour attirer au jour les autres maillons. Quand il est en complète antinomie avec une conscience faiblement structurée, il provoque une « dissociation névrotique de la personnalité ». On a déjà dit que le moi est le seul complexe doué de conscience, c’est-à-dire qu’il a un pouvoir de réflexion sur lui-même et une volonté ; mais, toutes proportions gardées, Jung pense que les complexes de l’inconscient personnel ont une structure analogue.

L’autre voie, non plus scientifique, mais naturelle, vers l’inconscient, est l’interprétation du rêve, grand cheval de bataille de Jung contre Freud ; car Freud, on le sait, distingue entre le contenu manifeste du rêve (« clocher d’église ») et le contenu latent (« phallus ») une distorsion due à ce que la conscience ne peut admettre le message primitif, trop perturbateur, et le « code » pour en faire une image acceptable. Jung, au contraire, postule que « le rêve est réellement un rêve ; il porte en lui sa signification… Il n’est pas une façade… mais une construction parachevée » : Autrement dit, il faut faire confiance à l’imagerie du rêve ; le « clocher d’église » doit avoir affaire avec une question de pratique religieuse, quelles que soient les implications que l’on découvre par la suite. Cette controverse débouche directement sur le problème du symbole, et j’en reparlerai plus loin. Un autre aspect intéressant de l’analyse du rêve chez Jung, parce qu’il conduit encore plus loin dans la connaissance de l’inconscient personnel, c’est « l’interprétation sur le plan du sujet » : elle consiste à voir « dans toutes les figures du rêve des traits personnifiés de la personnalité du rêveur ». Si je rêve de mon père, ce peut être effectivement d’une relation entre moi-même et mon père que le rêve parle — relation où le complexe œdipien jouera un rôle déterminant. Mais ce peut être également que le langage du rêve a choisi la figure de mon père pour représenter une fraction de ma psyché : par exemple, des possibilités latentes de sagesse, de maturité, de justice enfouies au-dessous du seuil de conscience et qui demandent à voir le jour. La figure du père servirait ici à symboliser des qualités ignorées de mon être propre. Les deux interprétations ne se contredisent pas en réalité, et Jung les utilise toutes les deux, mais la sienne propre prolonge celle de Freud : car, dans la meilleure hypothèse, le rêve me donnerait en même temps un tableau des rapports avec mon père et une clef pour sortir de ces problèmes en révélant dans l’image même du père des virtualités créatrices d’une autonomie personnelle. S’arrêter au premier temps de l’analyse, c’est d’une certaine façon ce que Jung reproche à Freud. Si l’on creuse un peu plus cet exemple, il apparaît que ces prolongements nous font passer d’un plan particulier (mon père, entité majeure de ma vie d’enfant) à un plan général (les qualités typiques de la figure paternelle, telles qu’on les retrouve à peu près dans toute l’humanité) pour revenir au niveau personnel (que signifie, dans ma situation actuelle et concrète, l’irruption d’une image incarnant ces qualités ?). Ainsi, pour décrypter un rêve selon la méthode jungienne, il faut presque toujours passer par le crible de représentations collectives ; autrement dit, l’interprétation ne peut pas faire l’économie de l’hypothèse d’un inconscient collectif sur lequel s’appuierait l’inconscient personnel.

b) L’inconscient collectif

« Les psychologies freudienne et adlérienne se figurent en avoir fini avec les profondeurs de l’âme lorsqu’elles ont fait prendre à leur patient conscience de cette couche de l’inconscient personnel au-delà de laquelle elles ne distinguent plus rien. Cependant, les faits psychiques n’arrivent pas là à terme ». On a l’impression que Jung a désespérément cherché à convaincre les milieux scientifiques de l’existence de l’inconscient collectif, en énumérant des « preuves » : enfants qui rêvent de problèmes religieux d’une complexité inouïe, adultes qui voient des thèmes mythologiques dont ils n’ont jamais entendu parler. Ces « preuves » n’ont converti que ceux qui l’étaient déjà ; car, en tant que preuves, ce sont de fausses preuves, ce qu’on veut leur faire démontrer étant par principe indémontrable ! En effet, je ne crois pas qu’on puisse jamais établir en argumentation l’existence d’un fondement universel de la psyché dont les possibilités innées de représentations fourniraient à l’individu un stock d’images symboliques. Les détracteurs de Jung ont parfaitement raison du point de vue de la science de postuler l’inexistence et la vacuité de cette couche profonde. Seulement, ceux qui ont rencontré, à la fine pointe de l’introspection, un domaine supra-individuel qui les dépasse de partout par le passé et l’avenir, trouvent dans l’inconscient collectif une hypothèse à la mesure de leur espérance. « C’est l’homme vieux comme le monde qui… au nom de son expérience éternelle, délègue une image qui fait communier avec le fonds humain toute situation individuelle« . Pour ce type d’expériences, auxquelles appartiennent certains moments très intenses du sentiment religieux et ce que Jung appelle les « grands rêves », l’inconscient collectif est une réalité ; mais, de toute façon, il reste une hypothèse cohérente, qu’on l’ait vécu ou pas ; il n’est pas une vague construction métaphysique comme beaucoup l’ont caricaturé.

Puisqu’il existe de grandes images universelles, susceptibles de variations selon les sociétés, les temps et les individus, mais porteuses d’une même signification de base, il faut expliquer leur apparition et leur récurrence. D’où la supposition d’une « couche psychique commune à tous les humains, faite chez tous de représentations similaires — qui se sont concrétisées au cours des âges dans les mythes — couche que j’ai appelée pour cela l’inconscient collectif. Celui-ci n’est pas le produit d’expériences individuelles, il nous est inné au même titre que le cerveau différencié avec lequel nous venons au monde. Cela revient simplement à affirmer que notre structure psychique, de même que notre anatomie cérébrale, porte les traces phylogénétiques de sa lente et constante édification, qui s’est étendue sur des milliers d’années ». Cette définition n’est pas claire ; elle peut laisser penser qu’il s’agit de représentations héritées, « remplissant » déjà le psychisme du nouveau-né. Et Jung a bien supposé cela au début, tentant de l’expliquer par de périlleuses théories sur l’hérédité des caractères acquis. A partir de 1930, il rectifie sa conception : ce ne sont plus les représentations, le « contenu » du psychisme, qui sont innées ; ce sont les virtualités, les formes a priori de la représentation qui, par la suite, prennent réalité et s’individualisent chez chacun. Ces formes, il les appelle archétypes, et on les accueille avec soulagement, car elles nous font sortir de ce non-sens qu’il y a à parler sans cesse de « représentations inconscientes » ! « Par cette hypothèse, je n’entends naturellement pas une transmission héréditaire de représentations qui serait difficile, sinon impossible à prouver. Je suppose plutôt que la propriété héritée doit être quelque chose comme une possibilité formelle de reproduire des idées semblables ou au moins analogues. J’ai appelé cette possibilité « archétype ». J’entends par ce terme une propriété ou condition structurale inhérente à la psyché ». Le profil d’un archétype ne peut être obtenu, à partir d’une image donnée, qu’en amassant le plus de représentations, de conceptions religieuses, d’idées sociales apparentées, pour essayer de dégager quelques grands traits généraux qui constellent autour d’un thème central. C’est la méthode de l’amplification. Par exemple, on rapportera à « l’archétype maternel » : « l’autorité magique du féminin, la sagesse et l’élévation spirituelle au-delà de l’intellect ; ce qui est bon, protecteur, patient, ce qui soutient, ce qui favorise la croissance, la fécondité, l’alimentation ; le lieu de la transformation magique, de la renaissance ; l’instinct ou l’impulsion secourable ; ce qu’il y a de secret, de caché, d’obscur ; l’abîme des morts, ce qui dévore, ce qui séduit, ce qui empoisonne, ce qui provoque l’angoisse, l’inéluctable ». Et encore : l’archétype maternel « signifie la secrète racine de tout devenir et de toute transformation, le retour au foyer et le recueillement, le fond primordial et silencieux de tout commencement et de toute fin ».

Quelle est l’utilité pratique de ces évocations dont on voudrait faire plus qu’admirer la beauté formelle ? Elle est, je crois, de faire comprendre que nous vivons sur un fond de significations qui influent sur notre vision de nous-mêmes, des autres, du monde. On n’a pas à « connaître » un archétype : l’entreprise pour remonter du contenu à la forme, à la coque vide, est pratiquement impossible. Mais asseoir les fantasmes, les images, les conceptions directrices de l’existence sur une harmonie véritablement cosmique, cela nous le pouvons. A la plupart des modernes, cette proposition apparaît comme une dépersonnalisation, un risque de dissolution. Pourtant Jung ne l’entend pas ainsi : son œuvre tend toujours vers une plus grande conscience, une articulation de plus en plus parfaite entre l’intérieur et l’extérieur, le présent et l’histoire, l’individu et la société. Il y a chez lui la version contemporaine d’une vieille vérité, que la fine pointe de la réalisation personnelle se rencontre avec le sommet d’une pyramide d’expériences universelles, comme deux cônes assemblés par leurs extrémités. On peut anticiper en ajoutant que ce point de convergence constitue le Soi et que sa mise en œuvre passe par les symboles et la fonction symbolique.

B. LE SYMBOLE ET LA PSYCHÉ

L’analyse jungienne aboutit à une interprétation symbolisante des réalités psychiques. Cela ne veut pas dire qu’elle substitue au vécu une construction intellectuelle ; au contraire, elle part d’une donnée de fait : les expériences éveillent dans notre âme des images qui entrent en résonance les unes avec les autres à différents niveaux. La coopération de ces niveaux de la psyché produit finalement une représentation consciente, par un processus qui est la fonction symbolique. Il faut expliquer à la fois en quoi consistent les symboles, et quel est leur rôle, ou en quoi ils sont un langage nécessaire.

1) Approches et définition

Qui connaît une définition claire du symbole ? Un vrai symbole fait éclater le langage rationnel, qui ne peut le contenir. On va ici l’approcher en le distinguant d’abord de ce qu’il n’est pas — un signe —, puis de ce qui lui ressemble — une image.

— Symbole et signe

Dans la dernière partie de son traité les Types psychologiques, Jung donne une série de définitions dont celle qui nous intéresse occupe près de dix pages. D’abord, il se démarque nettement de Freud qui, dit-il, ne retient que des signes : « Tel que je le conçois, le concept de symbole n’a rien de commun avec la notion de simple signe. La signification symbolique et le sens sémiotique sont des choses absolument différentes… Freud a raison, à mon avis, de parler, dans la perspective qui est la sienne, d’actes symptomatiques, et non pas d’actes symboliques ». Quand on parle de signe, on met une barre d’équivalence entre deux notions : a renvoie à b, et b explique entièrement a ; le « feu rouge » implique pour un conducteur l’obligation de s’arrêter, et à ce signe choisi artificiellement par la société il répond d’une façon presque réflexe. Autrement dit, le signe n’apporte rien de nouveau, il est totalement compréhensible pourvu que l’on connaisse déjà a et b. Je crois pourtant que Jung fait une mauvaise querelle à Freud, car la psychanalyse « orthodoxe » ne se réduit pas à des explications univoques, du style « clef des songes ». Mais cela nous entraînerait trop loin. En quoi consiste finalement la grande opposition entre signe et symbole ? C’est que l’un est un produit conscient, tandis que l’autre prend ses sources dans l’inconscient : « Le signe est toujours moins que le concept qu’il représente, alors que le symbole renvoie toujours à un contenu plus vaste que son sens immédiat et évident. En outre, les symboles sont des produits naturels et spontanés. Aucun génie n’a jamais pris une plume ou un pinceau en se disant : maintenant, je vais inventer un symbole… De quelque déguisement qu’on l’affuble, si fantastique soit-il, une telle idée demeurera toujours un signe, rattaché à la pensée consciente qu’il signifie, et non un symbole qui suggère quelque chose qui n’est pas encore connu ». Cette distinction d’avec le signe permet une première approche : « Un symbole n’enserre rien, il n’explique pas, il renvoie au-delà de lui-même vers un sens encore dans l’au-delà, insaisissable, obscurément pressenti, que nul mot de la langue que nous parlons ne pourrait exprimer de façon satisfaisante ».

— Symbole et image

L’image intéresse Jung plus que le signe : elle montre la présence de contenus inconscients, et la façon dont la conscience les perçoit, les reçoit, les organise ou les refuse. Elle constitue donc pour le psychanalyste un constat de la situation psychique de tel individu ou groupe à un moment donné. C’est pourquoi, entre autres raisons, on l’utilise en psychothérapie. On peut dire qu’elle est occasionnelle (elle dépend des circonstances vécues), fixées dans un certain cadre (conventions sociales ou artistiques) et surtout assez élaborée déjà par la conscience. Le symbole, lui — on vient de le voir — est un « produit naturel et spontané ». Cela veut dire que, sans intervention extérieure, la psyché sécrète des symboles qui apparaissent dans le rêve, le rêve éveillé, les fantaisies et fantasmes, l’inspiration créatrice. Or ce processus naturel doit être saisi pendant son déroulement ; après, ou bien il retourne dans l’inconscient, ou bien il passe du côté de la conscience qui le fixe et l’aplatit, et il devient une image. Ainsi le symbole : n’est pas un signe, ni une image, mais le résultat d’une activité naturelle, spontanée et dynamique de l’âme.

2) Le rôle du symbole dans la psyché

Cette activité, on peut la préciser si l’on accepte l’hypothèse que l’âme est un système d’échanges énergétiques entre ses composantes. Toute la psychanalyse repose d’ailleurs sur une interprétation dynamique. Freud, le premier, essaie de montrer que le principe fondamental de tout phénomène psychique est une énergie du type de l’instinct sexuel. Jung lui reprend le nom, libido, mais en refuse la qualification. Il la conçoit « comme une analogie psychique de l’énergie physique, donc comme un concept approximativement quantitatif, et c’est pour cela que je refuse toute détermination qualitative de la libido. Il me semblait important de me libérer du concrétisme qui s’était jusqu’alors attaché à la théorie de la libido, c’est-à-dire de ne plus parler de la pulsion de faim, d’agression ou de sexualité, mais de voir toutes ces manifestations comme des expressions diverses de l’énergie psychique ». C’est seulement par le détour de la libido et des transformations qu’elle subit à l’intérieur de l’organisme psychique que l’on pourra proposer une explication cohérente du rôle du symbole.

a) La psyché, système d’autorégulation

Les observations sur les rêves conduisent à construire une théorie des compensations, car la plupart du temps « les rêves se comportent comme des compensations de la situation consciente qui les a vu naître… Plus la situation consciente est d’un extrémisme exclusif… et plus il faut compter avec l’apparition possible de rêves vivaces et pénétrants, au contenu richement contrasté, mais judicieusement compensateur, comme expression de l’autorégulation psychologique de l individu« . Et encore : « L’âme, pareille à un système autorégulateur, est en équilibre, comme est en équilibre la vie corporelle. A tout excès, répondent, aussitôt et par nécessité, des compensations sans lesquelles il n’y aurait ni métabolisme normal, ni psyché normale. Dans ce sens, on peut proclamer que la théorie des compensations est une règle fondamentale du comportement psychique. Une insuffisance en un point crée un excès en un autre. De même, les rapports entre le conscient et l’inconscient sont aussi de nature compensatrice : ceci constitue une des règles techniques les mieux vérifiées de l’analyse onirique. Il y a toujours profit dans la pratique de l’analyse à se poser la question : quelle est l’attitude consciente que le rêve tend à compenser ? ». Résumons : le lieu d’investissement de la libido se déplace selon l’évolution de la personnalité ; l’équilibre procède d’une juste coopération entre les différents niveaux de l’âme, conscience, inconscient personnel, inconscient collectif. Mais comment s’opère cette coopération puisque le grand problème, c’est que la conscience ne comprend pas directement le langage de l’inconscient, et — semble-t-il — inversement ? Il faut un « convertisseur », un « transformateur » qui traduise les échanges énergétiques en un message, en un sens. C’est ici qu’entre en scène le symbole.

b) Les fonctions du symbole

Ce que je vais présenter sous forme d’affirmations a été le fruit de lents tâtonnements et d’une longue pratique. Jung a analysé des milliers de rêves avant d’avancer des réponses plausibles ; il n’y a pas là d’articles de foi !

— Fonction médiatrice

On vient de voir qu’il y a entre la conscience et l’inconscience deux modes différents : l’une est plutôt rationnelle, l’autre irrationnel ; l’une focalisée, l’autre sans limite ; l’une définie, l’autre indéfini, etc. Pour passer de l’un à l’autre, il faut donc un mécanisme intrapsychique de traduction, à travers lequel l’indifférenciation des processus inconscients puisse se transvaser dans des formes différenciées. Ce mécanisme ne peut être que le symbole. Pourquoi ? Parce que, seul, il évoque dans une image précise une infinité de significations. Exemple, l’arbre : au départ, une espèce naturelle dont les caractéristiques vont servir à porter un sens symbolique, sa verticalité en fera l’étai du monde, mais aussi l’axe par lequel descendre vers les mondes infernaux ou monter vers les sphères célestes, soit parcourir les différents étages du cosmos, ou encore : naître, vivre et mourir. Aussi l’arbre a-t-il rapport avec les degrés d’une sagesse. Cette même verticalité l’identifiera à l’homme debout, et de nombreuses coutumes populaires ont imaginé d’harmoniser les durées de vie de l’arbre et de l’homme, en plantant un arbre à chaque naissance. S’il arrivait quelque chose — foudre, maladies, etc. — à son arbre, l’individu voyait là une indication de grave menace pour lui-même. A chaque printemps, l’arbre caduque renaît, et une végétation neuve recouvre le squelette de l’hiver : ainsi de l’individu qui, sans cesse, meurt et renaît, se dépouille et s’enrichit. Seulement, la succession du bonheur et du malheur dans l’existence humaine ne revêt pas l’aspect d’un cycle régulier et prévisible : l’homme n’est jamais assuré de renaître. Aussi cherche-t-il dans son milieu naturel un élément qui possède une analogie suffisante avec lui-même et lui offrirait en même temps une image de renouvellement inévitable. A ce point de vue, l’arbre constitue l’un des meilleurs supports symboliques que les civilisations traditionnelles aient jamais découvert. Mais le sens recherché peut primer sur la forme et la bouleverser complètement. Ainsi, personne n’a jamais vu un arbre renversé ; pourtant l’arbor inversa qui a ses racines dans le ciel se retrouve aussi bien dans les Upanishad et la Bhagavad Gîta — où il figure la descente sur terre de la Révélation védique (les hymnes sont ses feuilles) — que dans l’alchimie occidentale où il représente probablement le retournement, la « conversion » de l’homme sur lui-même dans la recherche de son être profond. Nous voyons donc que l’arbre, comme symbole, coïncide pour l’homme avec une certaine façon de voir son destin, ses rapports avec le cosmos et avec lui-même. Cette vision débouche sur une sorte de mystère qui fait que la conscience claire reçoit une part seulement du symbole, l’autre partie annonçant un élément inconnu à découvrir, en ouvrant la voie en même temps vers cet élément. Car c’est en méditant, en récapitulant les significations du symbole que se construit peu à peu une nouvelle synthèse psychique. Cette synthèse finalement réfère toujours chez Jung à une totalité spirituelle où s’exécute l’articulation juste du conscient et de l’inconscient. Pour reprendre notre exemple, à travers l’arbre, s’énonce un désir d’harmonie avec la nature, de connaissance des différents niveaux de la création, etc. Mais l’arbre ne pourrait pas signifier tout cela, s’il ne symbolisait d’abord la croissance d’un germe ignoré à l’intérieur de l’individu même : pour Jung, toutes les autres directions se rejoignent dans cette croissance purement interne, qui est l’élévation du contenu inconscient jusqu’au niveau de la conscience, pour la transformer et la faire « grandir ». Ainsi, le symbole, en établissant des correspondances, prépare la compréhension et l’acceptation des « Racines de la conscience ». C’est donc bien un médiateur.

— Fonction unificatrice

Elle découle directement de sa qualité de médiateur ; formant pont entre deux modes d’existence de l’âme, le symbole constitue également un point de jonction. Il utilise le paradoxe non pour diviser, mais pour totaliser. La psyché en proie à de violentes désunions secrète dans ses rêves et ses visions des symboles unificateurs : c’est aussi l’une des règles de l’analyse onirique. Jung a remarqué chez ses patients que, en cas de danger de dissociation psychique, la plupart des rêves compensent en animant des symboles de totalité : représentations circulaires, rencontres d’éléments opposés (l’homme et la femme ; le blanc et le noir ; l’eau et le feu, etc.). D’où ces phrases qui terminent la longue définition du symbole publiée dans les Types psychologiques : « Issu des acquisitions suprêmes de l’esprit, renfermant aussi obligatoirement les contenus du tréfonds de l’être, il ne peut sortir uniquement des fonctions spirituelles les plus hautement différenciées ; les tendances les plus basses et les plus primitives doivent aussi y jouer leur rôle. Or la coopération créative de ces états antagonistes ne se réalise que si leurs pleins contrastes se montrent côte à côte à la conscience. Ce doit être un état de très violente désunion avec soi-même, selon que thèse et antithèse se nient mutuellement, et que le moi est forcé de reconnaître sa participation inconditionnée à chacune d’elles… Ce processus… je l’appelle dans son ensemble fonction transcendante… « transcendant » ici n’a rien de métaphysique ; ce terme veut exprimer simplement la transition opérée par cette fonction d’une attitude à une autre ». En réalité, le symbole fait la liaison entre deux opposés, il est ce que Jung appelle un tertium comparationis, le troisième terme qui permet d’établir des similitudes entre les contraires. Ce faisant, il instaure un nouvel état, mieux adapté que le précédent, caractérisé par une coïncidentia oppositorum, une rencontre paradoxale des dualités dans une totalité harmonieuse. Ce nouvel état transcende le précédent, en ce sens qu’il en a dépassé les conflits. Pourtant, ce terme de « fonction transcendante » prête à trop de confusions, et je lui préfère celui de « fonction unificatrice ». Exemple : un patient de Jung rêva une fois d’une sorte d’arbre cosmique étendant ses racines jusqu’au centre de la terre et son feuillage jusqu’au ciel. Compte tenu de sa situation profondément divisée, il fallait interpréter ce rêve comme une recherche symbolique d’unité entre le « terrestre » et le « céleste », le bas et le haut, l’inconscient et la conscience.

Coopération des différentes instances de la psyché, par la fonction médiatrice ; reconstitution de l’équilibre spirituel par la fonction unificatrice : les symboles engagent finalement l’homme total dans un processus qui n’est pas errant mais orienté vers une réalisation. L’individu, en méditant les grands symboles collectifs, se met à l’écoute d’une sorte de monde archétypal, monde originel qu’il lui faut structurer par un long travail d’élargissement, de conciliation, d’unification.

II. UN DIALOGUE A INSTAURER

A. LA DISTANCE

Plus vite nous prendrons conscience des différences, plus nous nous délivrerons du péché de tout confondre, de transplanter indûment le yoga en Occident sans acclimatation préalable. Il en est ici comme d’une histoire d’amour : le temps de l’identification fusionnelle passé, il faut se rejoindre différents et complémentaires. Or, entre le « yoga royal » de Patanjali ou le yoga tantrique de l’Inde du Nord et du Tibet, et la psychologie moderne occidentale que Jung représente ici, c’est trop peu dire qu’il y a une distance : un gouffre !

— Entre deux situations historiques et culturelles

Comme toute idée générale, cette affirmation est une évidence qui cache en réalité une montagne de problèmes. Quand on choisit d’enseigner le yoga, il n’est pas question de les éluder bien qu’ils doivent parfois rester sans réponses.

D’abord, il y a une distance entre civilisation traditionnelle et civilisation moderne. Dans le premier cas, on trouve un homme pris dans un réseau de relations, soutenu par son environnement, formé par une pensée mythique et classificatoire, doué d’une individualité peu marquée, car la société l’englobe, lui impose naturellement des comportements et des systèmes de valeurs. Ce profil n’est pas caractéristique de l’Inde ; tous les ethnologues le connaissent avec des variations selon les cultures. L’Occidental paraît tout le contraire : un être seul, séparé de son environnement, servi par une pensée logique et analytique, considérant le moi et la personnalité comme son bien le plus précieux, et trouvant avec difficulté son insertion sociale. Tout ceci doit être nuancé à l’extrême, ne serait-ce que parce que le yogi, en Inde, se retranche de la société par son comportement et son mode de vie. Et puis le monde que nous connaissons devient si bigarré que toutes les affirmations trouvent des exemples pour les contredire. Il n’empêche qu’il y a là comme deux silhouettes en pointillés à ne jamais perdre de vue complètement.

En raffinant un peu plus, la psychologie de l’extrême-oriental et celle de l’occidental apparaissent comme le développement de deux tendances différentes de l’esprit humain. Dans un cas, un homme assez intime avec son inconscient, proche de son corps et capable d’une psycho-somatique raffinée ; mais aussi, facilement irrationnel, accessible aux fantasmes, tenté par certaines formes de confusion et de dissolution. Dans l’autre, un être à conscience fortement différenciée, où le mental s’épanouit dans des systèmes philosophiques subtils — et cela depuis les Grecs —, qui craint les irruptions de son inconscient et s’intéresse plus à la technique qu’à la psycho-somatique ; la puissance de dissection du rationnel tendrait facilement à la séparation et au refoulement. Ces deux profils sont déjà beaucoup plus intéressants ; en termes indiens, l’Oriental se place surtout sur le versant tamas, l’Occidental sur le versant rajas. En termes jungiens, l’un valorise de préférence les fonctions de sensation et d’intuition, l’autre celles de pensée et de sentiment.

— Entre deux conceptions de la condition humaine

L’Indien voit en lui-même un individu déchu, entraîné dans la dégénérescence d’un cosmos vieilli. Cette sénilité du monde constitue l’explication première du sarvam duhkham, « tout est souffrance ». Au contraire, la civilisation moderne ne fonctionne que sur la notion de progrès, qui conduira à un homme plus efficace, assuré de son existence matérielle et — qui sait ? — de son équilibre psychique ; la souffrance, au fond, est un échec ponctuel, une insuffisance provisoire qu’une action mieux adaptée devrait réduire.

Ces deux visions si différentes s’appuient à quelque chose de plus vaste, qui touche à l’explication totale de l’univers. C’est que l’Indien habite un monde fondamentalement clos, qui ne peut que vieillir, comme tout organisme vivant, jusqu’à l’extinction et le renouvellement. Tandis que nous faisons partie d’un cosmos ouvert, dont les mutations enfantent incessamment du nouveau, où chaque composé — et par-dessus tout la personnalité humaine — ne se recommence jamais dans son unicité radicale.

D’où deux conceptions du temps : un temps circulaire qui se dégrade, puis se régénère par retour à l’origine ; un temps linéaire formé par l’alignement continu du passé-présent-avenir sur une droite filant vers l’infini.

— Entre deux situations de la psychologie

Tout cela fait que la science de l’homme, inséparable de ces grandes idées philosophiques, présente des orientations très diverses. En Inde, la psychologie possède toujours plus ou moins un fondement religieux ; car l’explication de la condition humaine passe par l’intuition d’un Principe supérieur qui a une intentionnalité sur tout ce qui existe. Participer de cette intentionnalité, même au niveau le plus faible, constitue le but de toutes les psychologies indiennes, qu’elles soient « théistes » ou « non-théistes » (et la difficulté d’isoler ces deux partis dans les mouvements de pensée indiens en est bien la preuve). Ce qui explique que la psycho-somatique ne soit qu’une étape, nécessaire mais non définitive.

Les psychologies modernes, et particulièrement les psychanalyses, ont un caractère profane, même si, par son évolution interne, celle de Jung restaure un « numinosum ». L’individu ne subit pas un malheur commun à l’usure du cosmos et des êtres qui le peuplent ; il souffre d’un déséquilibre qui ressort du domaine de la science, bien que cette science ne possède pas encore toutes les techniques de guérison. Ainsi la psycho-somatique constitue un but en soi.

Et pourtant, à partir d’une réflexion personnelle, et dans un domaine relativement restreint, on arrive à isoler trois sortes de parallélisme : un thème sur la difficulté de la conscience ; un thème sur la fonction symbolique ; un thème sur le Soi. Je voudrais rapidement nouer ces fils épars.

B. LA COMMUNAUTÉ DES POINTS DE DÉPART

1) Une interrogation sur la conscience

Il est temps de répondre à la question : « De quelle conscience parlons-nous en yoga ? Y a-t-il un champ commun entre lui et la psychologie jungienne ? ». Dans les deux cas, la conscience représente un fragment de la psyché, lié à l’existence d’un principe d’individuation (moi, ahamkara). Ce fragment ne trouve son sens et sa liberté qu’en fonction de son harmonie avec l’autre part (inconscient, samskara-vâsanâ). Jung pose ainsi le problème : qui suis-« je » dans ma totalité ? Que me manque-t-il, dont je ressens le besoin, pour m’accomplir dans mon intégralité ? Le yoga le poserait plutôt ainsi : De quoi dois-je me dépouiller pour recouvrer ma véritable identité ? De quels conditionnements dois-je délivrer l’âtman pour qu’il se dévoile et resplendisse ?

Ce sont comme deux faces du même exercice : s’approprier les contenus inconscients pour tendre à la totalité ; se désapproprier des contenus inconscients pour tendre à l’unité (« une désidentification méthodique des vritti », comme dit Julius Evola). Ou le Soi est une totalité obtenue par l’annexion et la conciliation progressive des dualités ; ou le Soi est le reste essentiel obtenu par détachements successifs des dualités.

Cette question de la conscience impose immédiatement au moins deux tâches communes : d’abord, explorer l’inconscient, en prendre une connaissance vraie, non rationnelle, mais non dissolvante. Et il n’y a pour ce faire que la connaissance symbolique. Ensuite, puisque l’expression de l’inconscient passe par un continuum corps-âme, élaborer méticuleusement cet espace, c’est-à-dire construire la psycho-somatique, qui se trouve ainsi former la zone commune la plus nette entre la psyché indienne et la psyché jungienne. L’Inde insiste plus dans son point de départ, sur l’aspect somatique ; la psychanalyse plus sur le versant psychique.

2) La primauté de l’expérience individuelle

Le moteur de la recherche est aussi puissant chez Jung que dans le yoga : il s’agit de l’homme malheureux, qu’il se conçoive comme déchu, dans un cas, ou névrosé, dans l’autre. Nous ne sommes pas en face de systèmes philosophiques, même s’ils apportent ou empruntent à la philosophie, mais en face de méthodes de réalisation. Leur matière première, c’est le vécu, vécu du corps, vécu de l’âme, expérience que l’individu prend de lui-même et qui, dans son incomplétude, son instabilité, va servir de levier pour l’évolution. Comme dit Jung, « on peut douter que la raison soit l’instrument qui convienne à cette recherche. Ce sont des processus créateurs que l’intellect peut décrire, mais que seule l’expérience vécue peut réellement saisir ». « Ma psychologie ne repose pas sur des postulats académiques mais sur l’expérience de l’homme, de l’homme sain et de l’homme malade ». Et encore : « Les archétypes sont des complexes que l’on vit, qui apparaissent comme un destin dans notre vie la plus personnelle ». Quant au yoga, comment savoir ce qu’est une posture sans l’avoir expérimentée, un exercice respiratoire sans l’avoir exécuté, une manière de se nourrir sans en avoir ressenti les effets ? Et il y aurait sûrement un rapprochement approfondi à étudier entre ce que Jung appelle un « destin » archétypal et le karma indien.

Rien d’étonnant à ce que ces deux méthodes valorisent également le rêve, l’intuition, les états visionnaires, le sentiment sacral de l’homme dans le cosmos, la présence en soi-même d’un centre vital et unifiant : toutes ces données émergent peu à peu de la pratique continue d’une expérience vraie où le moi s’efface pour laisser transparaître une impulsion destructrice des cloisonnements et créatrice de correspondances vivantes.

C. LE RÔLE DU SYMBOLE

Point de rencontre le plus important, car il explique ou résume pratiquement tous les autres : le yoga comme la psychologie jungienne s’appuient sur l’existence d’une fonction symbolique.

De même que nous respirons, nous symbolisons. Or, plus on exerce une fonction, plus elle s’affine et se développe ; mieux aussi sa finalité apparaît pour l’observateur. C’est ce qu’il se passe ici : ces méthodes qui reposent sur la mise en œuvre du symbole font toutes deux les mêmes découvertes : la fonction symbolique exécute des médiations et elle est unifiante.

1) Le symbole est inséparable de la psycho-somatique

Nous avons vu que c’est là son terrain d’élection, celui où, étant véritablement reconnu, il peut se déployer. La psycho-somatique représente le matériau dont il constitue les formes, ou qu’il doit informer. Il y a là un rapport indestructible qui fait qu’aucun symbole ne peut s’interpréter en lui-même, amputé de son milieu. On le voit bien en psychanalyse : la connaissance précise et minutieuse de la situation actuelle du sujet s’impose avant toute explication ou justification ; nulle clé des songes n’est défendable. Même chose en yoga, avec peut-être une accentuation plus grande : séparé de la posture, séparé du souffle, du coudra, du mantra, etc., et surtout de l’état de celui qui les exécute, le symbole, à proprement parler, n’existe plus. Je veux dire que le composé appelé symbole, où s’articulent harmonieusement conscience et inconscient (Jung), corps et psychisme (yoga), n’atteint la perfection et ne « dure » qu’à peine. C’est un instantané que tout discours logique et chronologique s’évertue en vain à reconstituer. Mais, paradoxalement, le symbole se prolonge par des sortes d’échos plus ou moins puissants dans l’ensemble de la personnalité de l’individu, ou au niveau collectif, dans les traditions. Sans cette amplification qui donne le branle à des processus internes de rééquilibre, d’échanges, aucune « cure d’âme » ne pourrait s’effectuer ; et aucune séance de yoga ne pourrait rénover l’existence quotidienne. C’est là, je crois, le mystère du symbole : une conjonction momentanée éminemment instable, fragile à toute analyse, et pourtant génératrice de transformations presque infinies. Les Indiens, en général, l’ont très bien senti. En Occident, à mon avis, seul Bergson, avec sa notion de durée intérieure, et Jung, en appuyant le symbole sur un temps biologique de l’âme, qu’il a appelé archétypes, nous en donnent la clé.

2) Le symbole est en lui-même une voie de réalisation

Cette deuxième proposition découle de la première, le symbole étant indéfiniment renouvelable, comme exercice d’une fonction psychique interne, accompagne et contrôle l’évolution. On l’a vu à propos des mandalas jungiens : ils annoncent d’abord le Soi, ils en ménagent les étapes en libérant spontanément les énergies créatrices nécessaires, ils en expriment la réalité quand l’individuation se produit. Jung n’invente pas, il suit et tente d’expliquer ses observations, en particulier la succession d’images en mandala dans des séries de rêves appartenant au même patient. Il y a réinvestissement d’un certain type de symboles, réunis sous le thème d’archétype du centre ». Or, si ce mécanisme s’exécute « spontanément », « naturellement », comme le pense Jung, on doit pouvoir l’utiliser consciemment et volontairement pour parvenir au but recherché. Le problème délicat restant de construire un « moi » suffisamment structuré et en même temps perméable aux apports de la fonction symbolique, un moi ouvert sur le Soi.

Cette voie de réalisation conduit des dissociations vers une totalité (Jung), des dualités existentielles vers l’unité de l’essence (yoga). Ces chemins sont non seulement parallèles, ils sont identiques. La preuve : ils passent par les mêmes tournants importants. J’en ai désigné trois seulement : l’Ombre, l’archétype féminin (animashakti) et le Centre (mandalas). Ici encore, il y aurait beaucoup plus à dire que je n’ai dit, en particulier sur l’archétype féminin si développé chez Jung, avec ses deux composantes : Mère et Anima. Il faudrait approfondir les rapprochements avec le tantrisme où les deux notions de maternité et sexualité se conjoignent pour créer la figure de la maya-shakti, matrice universelle et ombilic préparé pour la renaissance du divya, du « deux-fois né » ; aspect féminoïde dont chacun porte en soi le germe à découvrir.

EN GUISE DE CONCLUSION…

La connaissance de soi possède donc un organe, une fonction, et un objet (le continuum psycho-somatique). Ce genre de réflexion peut guider, parmi plusieurs autres éléments indispensables, celui qui transmet le yoga. C’est une constatation importante, car elle marque nettement l’extension et les moyens dont on dispose. Tout ce qui affine l’organe (observation des réactions musculaires ; des sensations corporelles ; écoute de la respiration, etc.) développe la fonction et structure l’objet. Inversement, toutes les forces dont l’objet est le champ (expériences intérieures, visions, rêves, etc.) deviennent perceptibles par l’organe symbolique et utilisables par la fonction symbolique. Je crois que le hatha-yoga modifie d’abord l’organe pour toucher peu à peu à la fonction ; l’enseignement requiert du néophyte une attention fervente pour les sensations psycho-somatiques. Par la suite, des informations éparses s’articulent autour d’une fonction qui donne son sens général à telle posture ou tel exercice respiratoire. En termes indiens, cette découverte des fonctions symboliques pourrait s’appeler connaissance du rôle des différents chakras. En même temps, l’objet caché aux organes aveugles et aux fonctions infirmes se révèle dans son immédiateté. Ne pas en provoquer l’apparition sans avoir développé chez l’élève les facultés propres à le percevoir me semble très important ; mais saisir toutes les occasions de le laisser advenir l’est tout autant.

Structure et transparence : tels sont pour moi les deux pôles de l’enseignement du yoga ; les deux lignes sans cesse recroisées comme deux sinusoïdes de part et d’autre d’une ligne sur laquelle le pédagogue précède souvent de peu son élève. Car je ne crois pas qu’il soit nécessaire d’avoir atteint un équilibre parfait autour du Soi pour transmettre le yoga, ou alors qui l’oserait ? Mais il faut manier avec un certain degré de subtilité et d’habitude ces deux méthodes introspectives : structurer la personne ; rendre le moi transparent au tout. Ce tout nous est plus intime à nous-mêmes que nos logiques et nos morales. Il constitue la terre de nos expériences originelles et la matière vivante de nos métamorphoses, ébauche incessamment recommencée, rectifiée, reprise sur le métier fervent de chaque séance de yoga, et qui peut-être un jour, âtman ou Soi, quel que soit le nom qu’on lui donne, prendra le visage de la déité.

Ysé MASQUELIER