(Revue L’Originel. Été 1996)

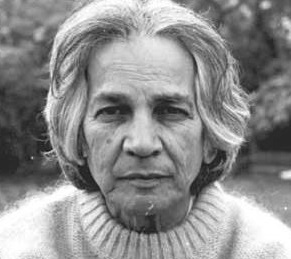

La vacuité absolue, Krishnamurti par Michel Langinieux

Les derniers mots de Krishnamurti (K.) concernant son enseignement ont été : « …peut-être auraient-ils pu savoir s’ils avaient vécu ces enseignements… mais personne ne l’a fait… personne… c’est ainsi ! » « That’s that ! »

Cette super énergie, cette immense énergie et intelligence avait utilisé son corps pendant 70 ans. Il a parlé 70 ans. Sa conclusion est nette, foudroyante. Ces mots viennent de son message enregistré le 7 février 1986.

Nul doute, il n’y a jamais eu qui que ce soit ici. Quand on s’écoute profondément, précisément, où est la personne ? Qui fait ? Dès qu’il y a « quelqu’un » c’est la fin, le début de la fin. Ce quelqu’un finit, de toute façon. C’est net. Autant finir tout de suite.

K. apporte une carte, ce sont ses termes. La carte n’est ni voyage, ni paysage. À chacun de tenter l’aventure, s’il le désire. À ses risques et périls. Prend qui veut. Apprend qui veut. C’est offert. K. apporte un outil. À chacun de se rendre compte qu’une épingle n’est pas un rasoir, un burin pas nécessairement un tire-bouchon ni un ouvre-boîte. L’on ne se sert pas d’un microscope comme d’un yoyo. Chacun « fait » son éducation. Tout un apprentissage, pas des moindres ! Tout dépend de qui est qui. Goûte le fruit qui peut. Attention aux figues de barbarie. Ce ne sont pas des figues ! Attention. Attention à soi ne signifie pas avoir peur, mais fonctionner complètement, délibérément. L’attention à soi, face à soi. Y mettre son cœur, son être, son âme, ses viscères et le reste, ne suffit pas. Ce n’est pas assez. Quoi alors ? La vie devient école. À condition d’y être. Soi se créant. À dieu vat !

L’école telle que nous la connaissons, conçue par les hommes politiques et autres comparses, n’a pour but que de les servir, et asservir les enfants, rouages, moutons ou chair à canons. Elle est le contraire de la vie. Elle la supprime. Je pense â l’école du Grand Meaulnes et à la fin de Monsieur Alain-Fournier.

La question clef de l’enseignement de Krishnamurti est « pourquoi ? » Elle permet la découverte et la dissolution des concepts qui nous régissent. Elle permet de ne pas tomber dans certaines voies de garage. (Ainsi : pourquoi désirer vous saouler quand vous voulez connaître la sobriété ?) Elle permet la vue pénétrante. K. parle à l’intelligence. Où diable se niche-t-elle ? Elle est, parce qu’il lui parle. Voilà la force de la parole. K. parle à des murs cachés derrière les sourires d’une fausse curiosité qui n’est que peur. K. parle à ce qui est.

C’est tout ce que je peux dire sur Krishnamurti. Il est difficile de le décrire à ce niveau si impeccable. Loin de toutes les opinions, les faits et gestes, des illuminés ! Qu’on me donne un bon jeu de foot sur le terrain avec un vrai ballon et de vraies jambes ; à la rigueur, peut-être, jouer les coachs dans une participation active sur les résultats et la vitalité, dans le côté effectif de ce sport. Les comptes rendus des « canards » du lendemain, qu’ont-ils à voir avec la vie ? Papier pour le cabinet, peut-être ?

Les mots ne sont jamais « la chose », et les cinq lettres du mot chant n’ont aucun rapport avec la note que je pousse. Il s’agit de vie, non de ronrons explicatifs. Il s’agit de soi, pas de bienséantes façades défendues par la pensée, « Ma réputation ? Une horreur » disait K. En ajoutant : « Rot ! » (Pourriture ! Foutaise !) C’est tout ce que je veux dire sur Krishnamurti. Il n’y a pas de portrait à ce niveau-là. Seul un miroir. Voit qui veut. C’est son miroir. Propre. Ce que l’on voit est soi. Qui voit ?

En ce qui me concerne. Jamais personne ne m’aura fait travailler autant, à perte de vue, à perte d’haleine, que ce « Miroir-là ». Jamais personne n’y aura autant « cru » que moi (Intéressant la fameuse croyance ancrée profond « il sait tout, je ne sais rien » donc « portez-moi s’il vous plaît ». Comment ne pas voir cette cataracte humaine trop entretenue chez soi, cette rave à déterrer, à observer, à dissoudre ?

Par affection, par admiration, j’aurai tellement voulu que ce fut K. qui me transmette ce qui n’a ni début ni fin. C’était le rêve d’un enfant émerveillé. « Seulement lui ! » Cela faisait partie de mon film en couleurs, en quatre dimensions. De toute une projection. C’est venu d’ailleurs, autrement, différemment. Le « Rien » n’a pas d’obligations. Il rit. Dès le début, rien n’est décidé ni ne se décide. Il n’y a jamais eu qui que ce soit ni quoi que ce soit. C’est net.

Ça ne peut venir que de soi. C’est. Pas la croyance, moi. Sans majuscule. Rien. Et conscient. K. parle si bien du rien (nothingness).

Ce qui plus est, ce que je pensais être le point d’arrivée, cette rencontre avec l’infini impalpable, ce vide qui se dévore tout seul, n’est que point de départ. Une maille lâche dans un processus de désapprentissage délibéré.

J’ai eu la joie de rencontrer le personnage plus d’un millier de fois à Saanen, Paris, Londres, Brockwood, New-York, Santa Monica, San Diego, Santa Cruz, Berkeley, Ojai et Stanford où je lui organisais quatre conférences en Février 69, à Dinkenspield. Il m’a serré la main une dernière fois, dans la forêt à Gstaad. J’y suis encore ! Toujours avec lui.

« J’y suis » signifie simplement « tout reste à faire ». Cela signifie aussi être. Qui fait ?

« Bonne chance ! Bon voyage » pour vous. Si le cœur vous en dit. C’est à moi que je parle.

Paris, 29 septembre 1993.

Chaque créature vivante possède sa propre sensibilité, sa propre façon de vivre et sa propre conscience, mais l’homme présuppose que tout en lui est supérieur et c’est ainsi qu’il perd son amour, sa dignité et devient insensible, vide et destructeur. Dans la vallée des orangers, les arbres du printemps portaient fleurs et fruits, la matinée était claire et belle. Les montagnes, vers le nord, étaient saupoudrées de neige. Elles étaient dépouillées, rudes et distantes mais sous le ciel d’un bleu tendre du petit matin, elles semblaient très proches. On croyait pouvoir les toucher. Elles exprimaient ce sentiment d’éternité lié à leur indestructible majesté, et cette beauté qui naît d’une grandeur intemporelle. Tout était encore tranquille et l’air embaumait du parfum des fleurs d’orangers. Merveilleuse beauté de la lumière. Dans cette partie du monde, la lumière possède une qualité particulière, elle est dotée d’un rayonnement pénétrant, elle est vivante et comble le regard. Elle paraît s’insinuer au plus profond de votre conscience, ne laissant nul recoin dans l’obscurité. Tout cela suscitait une grande allégresse et chaque feuille, chaque brin d’herbe, s’en faisait l’écho. Le geai bleu sautillait d’une branche à l’autre et, pour une fois, ne poussait pas son cri strident. Admirable matinée de lumière et de profondeur.

Le temps a engendré la conscience et son contenu. Cette culture est l’œuvre du temps. Le contenu constitue la conscience. Sans lui, nous le savons, il n’est pas de conscience. Alors, il n’y a rien. Nous déplaçons les petits morceaux de cette conscience d’un domaine à l’autre, en fonction de la pression de la raison et des circonstances, mais cette action reste enclose dans le champ de la douleur, de la souffrance et du savoir. Ce mouvement est d’ordre temporel, c’est la pensée et la mesure. C’est un absurde jeu de cache-cache avec soi-même, avec l’ombre et la substance de la pensée, le passé et le futur mental. La pensée ne peut contenir ce moment, car celui-ci est hors du temps. Ce moment est la cessation du temps ; le temps s’est arrêté et cet instant, nul mouvement n’a lieu et, de la sorte, ce mouvement n’est relié à aucun autre. Étant dépourvu de cause, il n’a pas non plus de début ni de fin. La conscience ne peut le contenir. En cet instant de vacuité absolue, tout peut enfin être.

Vider la conscience de son contenu, voilà ce qu’est la méditation.

Extrait de : Journal de Krishnamurti. Éditions Buchet-Chastel.

***

U. G. par Michel Langinieux

Il lisait les lignes de la main et descendait souvent au camping de Saanen voir les copains. Étrange et sympathique, hippie ou tout comme, accompagné d’une dame charmante à la voix aiguë, Valentine de Kerven. Nous étions en 1965. Naturellement, tous deux devinrent des amis. Valentine avait travaillé avec Artaud et Dullin ; elle avait su révolutionner Paris et recevoir des œufs sur les « Champs », osant les descendre en pantalons à l’époque ! Ils habitaient alors sur une colline, Pffeifeneg, avec une vue incomparable conduisant à plusieurs vallées ; un haut chalet à l’ancienne, sombre, d’où j’observais d’innombrables feuilles tremblant sur les arbres entourant les toits. Une seule parfois, virevoltait alors que le vent s’arrêtait brusquement, dans un silence total. – « Que cette feuille à trembler alors que l’arbre entier s’arrête? »

Que de fois nous nous sommes retrouvés autour d’un couscous, plus de trente ans, sur toute la planète. En 78, je répétais « Arlequin » dans la Cour Mazarine pour le Festival St Germain des Prés et passais tous les jours chez eux, à deux pas de l’Institut, en sueur pour prendre un bain. U.G. me nourrissait. Pistaches par kilos qui arrivaient parfumées directement d’Iran, par ses amis proches Eddy et Lulu, et des tonnes d’affection. Il m’a toujours nourri. Plus d’un millier de fois, « semoulina » et légumes. U.G. mange à peine. De temps en temps, il boit de l’eau tiède. Il reste l’ami inhabituel à l’humour féroce qui surgit à l’improviste. Une teigne, s’il veut se débarrasser de quelque chose ou fait de quelqu’un. Mais exquis.

Je n’ai personnellement jamais supporté son « enseignement », il parle trop pour moi. Il lui arrivait de parler quinze heures durant sans s’arrêter, sur un même sujet. Effarant. Mais il le brûle de mille feux. Il le consume, à sa façon. Dès qu’il ouvre la bouche sur un de ses « dadas », je pars. Et nous rions et rions, comme des fous, à nous décrocher les mâchoires. Et parlons de tout, de rien, sauf surtout de sa marotte. Il m’a appris une pratique essentielle, primordiale : « Au milieu des épines, je marche ! » C’est le seul enseignement que je garde. Il suffit. Vivre sur la planète, c’est tenir debout quoi qu’il se passe. La mort de Krishnamurti lui fut rude en février 1986. Il fut immensément affecté, en dépit de ses constantes réactions contre l’image que – lui – en faisait. Il passa alors par des phases incompréhensibles. Un ami indien vint s’occuper de lui ; lui aussi était en Californie. C’était difficile, me raconta-t-il. Mais U.G. su tenir. Une énorme partie de sa vie le quittait avec K, un demi-siècle de conditionnement, basé sur dix mille années d’habitudes indiennes avec le mot « terrible » de sa mère mourant, tendant le bébé au grand-père : « Prenez en soin, il est spécial. » Cette culture de répétitions et d’habitudes, d’identifications, de luttes contre ce que représentait pour lui Krishnamurti qu’il vénérait, qu’il allait écouter à chaque conférence et chaque fois qu’il le pouvait (en tous cas de 1965 à 1967 j’en suis témoin). Il l’aura avec moi – assis aux côtés de Valentine – entendu plus d’une cinquantaine de fois ces trois années-là. Cet être étonnant fut l’axe de sa vie entière. U.G. quitta donc brusquement la Californie. C’était fini. Un autre période commençait.

Ses mains sont extraordinaires. D’une force. « Tiens », dit-il, les tendant, « lis » ; et parfois je le fais, parfois pas. Je ne suis pas un spécialiste, mais je connais ses mains. Elles gardent leurs énergies. Je les retrouve de décades en décades. Elles me parlent de ce qu’il fait, la façon dont il se tient seul. Les mains ne mentent pas. Si elles manipulent ce sera des objets ; elles embobineront des fils de laine ou de soie, pas des gens. On peut compter sur elles. Elles n’ont rien à cacher.

Il lui arrive des choses les plus étonnantes, les cobras le suivent (lui-même est très serpent), il sait parler aux panthères noires : « Sit », lance-t-il à Rome, (« couché » !) ; elles obéissent, à la stupéfaction du dompteur. À Sausalito, il habitait une de ces maisons sur la bordure des falaises à vous donner le vertige, avec une balançoire qui procurait l’envie irrésistible de s’y précipiter. A Mill Valley, il lui fallait rester à la lisière des pompes funèbres, dans une bicoque – pourquoi ? je ne l’ai jamais compris (on lui offrait des « lieux ») – Impossible de le déloger, hypnotisé par la T.V. nuit et jour (!) pendant des mois sans s’arrêter, sauf pour faire un tour sur le Mont Talmapaïs ou découvrir un nouveau coin. Je jouais alors à San Francisco, menant une vie très active. « Pour l’amour du ciel, que fabriques-tu à côté de tous ces cercueils ? » – « Un couscous »!

À Gstaad c’est le Sunbeam, avec sa vue étonnante sur la magie de ce petit village, qui l’a conquis. À Londres, c’était le verdoyant Hamstead, chez d’anciens étudiants de Stanford. Et à Paris, ce fut la rue du Bac où tant d’amis du monde entier lui rendaient visite. Ce sont les dernières fois où nous avons pu rencontrer Valentine intacte (elle perdait la mémoire). On y découvrait Parveen Babi, la star indienne de l’époque, des penseurs, chercheurs, voyageurs, la princesse polonaise Halina Sadowska et la bande des copains.

Il attire les foudres. Il provoque les foudres. Il aime déranger ; le scandale, particulièrement. Il le cultive. Il aime les cris, qu’on parle de lui. Il fera tout pour provoquer des désastres avec un charme fou, l’air de ne pas y toucher : « Moi ? C’est moi qui ai fait cela ? » ouvrira-t-il grand les yeux, tombant des nues, absolument ravi. Il vous mènera en auto des heures durant, pour voir un modeste lac, mais n’en sortira pas. Il reste la personne la plus têtue que j’ai jamais rencontrée de ma vie… « La beauté m’ennuie. Je ne la comprends pas » etc., et sa litanie reprend, réagissant à ce que K. appelait « beauté » (la beauté dont parlait K. – le vide, le rien – n’avait souvent rien à voir avec ce que ses auditeurs croyaient entendre ou donner à son sens). Il est saisissant de le voir agir ainsi, sans peur. C’est sympathique, libérateur même. Aucun conformisme. Aucune façade. Aucun tartinage. Les « gurus » à la française (ou à la belge qui essaient tristement d’imiter) devaient y prendre de la graine. Une journaliste de « Times magasine » vint un jour. « Sortez » lui cria-t-il. Elle en pleurait. Lui, pas touché le moins du monde. Une milliardaire américaine se précipite, un autre jour. « Pour vous » s’exclame-t-elle, jetant sur la table ses titres notariés (un immeuble à Manhattan, une île et toutes ses possessions). « Je ne suis pas à vendre » tonna-t-il, fou de rage. « Hors d’ici ». Elle s’accroche depuis. Depuis des années. On la retrouve dans les aéroports, pleurant, cherchant son bébé perdu, son U.G. qui la renvoie périodiquement quand elle le retrouve ; et on la voit réapparaître, elle lui téléphone partout, de temps à autre s’incruste ou le suit à la trace. Une mordue. Nul ne sait ce qu’elle cherche. Tant d’argent pour tant et rien d’autre que cette quête vers son inaccessible.

La mère du guru Andrew Cohen, Luna, est venue lui rendre visite pendant des années en Suisse et faisait partie des intimes. Elle le retrouve souvent à N.Y… et lui raconte ses mésaventures avec force fou-rires et bagout. Étonnant d’entendre « The mother of God » (titre de son livre sur son fils dans ses rapports maternels).

Denise Desjardins apparaît depuis plus de vingt ans dans son sillage. Elle porte sur son visage, à chaque rencontre, les traces de ce qui se passe pour elle en témoin vivant d’un vécu l’année qu’elle vient de passer. Elle n’a pas besoin de parler de sa vie, elle la transmet. Ses silences sont plus éloquents, livres ouverts et criants. Elle arbore une véritable vénération pour le « Nouny » (qu’elle n’osera jamais elle-même appeler ainsi) : U.G. est en effet « sacré » !).

Eddy et Lulu Ani, de Perse, simples, généreux, osant faire des kilomètres en montagnes à l’aventure ou sauter sur tremplins à s’en casser les chevilles, avec un sens d’humour à toute épreuve et une écoute qui, le long des années ne fit que s’amplifier, sont vraiment ses amis les plus proches, les plus présents. Et tendres. Eddy et Lulu furent les témoins de toutes ces trente dernières années.

Il y a aussi un ancien pilote d’embarcations, Paul Sempé qui aiguillait les paquebots dans le port de Marseille. Il est devenu « son chauffeur attitré » et ne veut rien faire d’autre que le « conduire » – sans penser, surtout sans devoir penser par lui-même – aux ordres du « Nouny » totalement. Il avait, lui qui avait vécu une impeccable carrière sur les flots de la Méditerranée, voulu pratiquer « l’attention » un jour très calme, par mer d’huile… et il était entré dans un rocher (il est très difficile d’y arriver, parait-il).

Personnellement, j’adore cajoler U.G., le chatouiller, le transformer en petite poupée (faisant gigoter ses menottes) à la fureur des adorateurs – les Italiens surtout – qui ont l’impression qu’on se moque de « quelqu’un ». Comment peut-on ainsi toucher à leur « Nouny » (terme affectueux que je lui donne). Et s’il n’y avait « personne » ?… Ce saxe, cet objet d’art qu’ils révèrent, CE à quoi ils croient, à quoi ils ont besoin de croire – qui les concerne – ce personnage ou cette « marionnette », prennent-ils réellement son apparence pour une réalité ? Certes. Ceci m’oblige parfois à employer le langage le plus scatologique – ou érotique – qui ne fera pas bouger U.G. d’un cil (il ne cille pas des yeux), mais dérange énormément l’entourage. Dès que l’on parle de formes rebondies, cela trouble. Qui ? Où ? Quoi ? Ils ne comprennent couic à mes façons d’agir. Lui non plus, mais cela au moins le fait rire. Alors, c’est gagné ! Ce jeu a duré des années. Le spectacle est de toute façon, constant autour de lui et prend des proportions surréalistes. Événements, quiproquos, déroulements d’aventures, voies de garages, il semble être le catalyseur de ceux qu’il attire. U.G. est une croisée de chemins, une lignée d’attention. Combien de paumés s’y retrouvent, combien d’amis aussi, combien d’ahurissantes destinées !

Paris, Noël 1995.

Texte publié avec l’aimable autorisation de Mme Claire Mercier des éditions L’Originel-Charles Antoni