16 février 2025

Image générée par aiease.ai.

Alors que la fumée se dissipe sur le sujet du changement climatique, il apparaît que le « réchauffement global » ne décrit pas les phénomènes que nous avons connus. Ce que nous avons vécu, ce sont des changements climatiques locaux avec des tendances similaires provoqués par des dégradations similaires des écosystèmes, principalement dues à la déforestation, à l’expansion urbaine et à l’agriculture industrielle. En d’autres termes, la qualité globale du phénomène est liée à un développement humain irresponsable qui se reproduit dans le monde entier.

Si la sphère de la planète elle-même se réchauffait, nous en trouverions la preuve en calculant la différence de température entre l’équateur et les pôles. C’est la mesure standard selon le professeur Richard Lindzen. Il est bien placé pour le savoir, car il est le spécialiste le plus qualifié que j’aie rencontré dans ces disciplines. Lindzen est un scientifique primé dans les domaines de la météorologie et de la dynamique atmosphérique, avec une formation en physique et en mathématiques appliquées qu’il a étudiées à Harvard, où il a obtenu un doctorat en mathématiques appliquées. Il a occupé des postes de professeur au MIT et à Harvard. Il est membre de l’Académie nationale des sciences et membre de l’American Meteorological Society et de l’American Association for the Advancement of Science.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations unies se concentre quant à lui sur la température moyenne mondiale. Alors que la différence de température entre l’équateur et les pôles est une mesure du climat planétaire, la température moyenne mondiale est un ensemble de relevés locaux de températures. Il est important de faire cette distinction si nous voulons nous attaquer efficacement aux problèmes auxquels nous sommes confrontés.

Si le problème est unique et se résume à une accumulation atmosphérique de gaz à effet de serre, des réductions d’émissions sont nécessaires et les écosystèmes n’ont pas grand-chose à voir avec la question. Nous pouvons mettre en œuvre des mesures plus industrielles, notamment des parcs éoliens, des centrales photovoltaïques et la capture directe de l’air (DAC) pour séquestrer le CO2 dans des conteneurs. Inutile alors de se préoccuper de la santé des sols et des écosystèmes. Si, par contre, les problèmes sont multiples et liés à une dégradation des écosystèmes, les mesures industrielles ne feront qu’exacerber le problème et nous dépenserons des milliers de milliards pour des technologies absurdes.

Dans un article de 2016, le géologue Don J. Easterbrook explique ce qui suit :

Le CO2 ne représente qu’une infime partie de l’atmosphère (0,040 %) et ne constitue que 3,6 % de l’effet de serre. La teneur atmosphérique en CO2 n’a augmenté que de 0,008 % depuis que les émissions ont explosé après 1945. Une augmentation aussi minime du CO2 ne peut pas provoquer l’augmentation de température de 10°F prévue par les défenseurs du CO2. Les modélisateurs informatiques du climat intègrent dans leurs modèles une forte composante de vapeur d’eau qui, selon eux, est due à l’augmentation de la vapeur d’eau atmosphérique provoquée par un léger réchauffement dû au CO2. Comme la vapeur d’eau représente 90 à 95 % de l’effet de serre, ils affirment qu’il en résultera un réchauffement. Le problème est que la vapeur d’eau atmosphérique a en fait diminué depuis 1948, et n’a pas augmenté comme l’exigent les modèles climatiques. Si le CO2 est à l’origine du réchauffement climatique, alors celui-ci devrait toujours précéder les périodes de réchauffement lorsque le climat de la Terre se réchauffe après une période glaciaire. Or, dans tous les cas, le CO2 est en retard de ?800 ans sur le réchauffement. (Voir ScienceDirect, ici.)

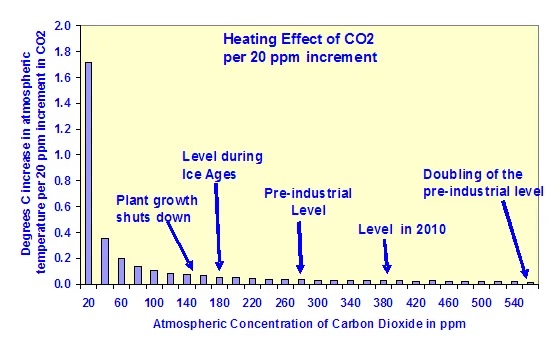

Le géologue David Archibald a souligné que la relation entre le CO2 atmosphérique et le réchauffement « n’est pas linéaire, mais logarithmique », ce qui signifie que l’effet de réchauffement s’atténue à une concentration donnée :

Les gaz à effet de serre maintiennent la Terre 30°C plus chaude qu’elle ne le serait sans eux dans l’atmosphère, de sorte qu’au lieu d’une température moyenne à la surface de -15°C, elle est de 15°C. Le dioxyde de carbone contribue à 10 % à cet effet, soit environ 3°C. Le niveau préindustriel de CO2 dans l’atmosphère était de 280 ppm. En gros, si l’effet de réchauffement est une relation linéaire, chaque 100 ppm contribue à hauteur de 1°C. Avec une concentration atmosphérique qui augmentant de 2 ppm par an, elle augmenterait de 100 ppm tous les 50 ans et nous serions tous grillé selon les prédictions du GIEC.

Le raisonnement d’Archibald est bien représenté par le graphique suivant, qui montre que les 20 premières ppm ont eu un effet important sur la création de la couverture de gaz à effet de serre. Par la suite, cependant, on observe une forte diminution de la contribution du CO2 au réchauffement et une tendance continue à la baisse de l’impact sur la température.

Concentration atmosphérique de dioxyde de carbone en ppm

https://wattsupwiththat.com/2010/03/08/the-logarithmic-effect-of-carbon-dioxide/

Je dois mentionner que Easterbrook et Archibald sont tous deux membres de la Coalition CO2, qui serait qualifiée de groupe de « négationnistes du climat ou climatosceptique » par ceux qui estiment que le CO2 est à l’origine du réchauffement planétaire. Cependant, près de dix ans se sont écoulés depuis l’explication d’Easterbrook et quinze ans depuis celle d’Archibald, et ces affirmations n’ont pas été réfutées. La question clé ici est de savoir si le CO2 atmosphérique est un facteur causal en ce qui concerne le réchauffement. Si c’est le cas, l’accumulation devrait être suivie d’une augmentation de la température. Or, c’est l’inverse qui est observé. Par conséquent, le CO2 ne peut pas être un facteur causal du réchauffement.

Rassemblons les pièces du puzzle. Si nous essayons de comprendre si la sphère de la planète se réchauffe d’un point de vue géophysique, la mesure révélatrice est la différence entre les températures équatoriales et polaires. Cette mesure fournit une vue d’oiseau (ou une vue de Dieu, si vous préférez) de la situation. De ce point de vue, la sphère est stable. Pendant ce temps, les températures relevées par les thermomètres situés dans différentes stations à travers le monde nous indiquent qu’une tendance au réchauffement est en cours.

Ainsi, la stabilité est globale, tandis que le réchauffement est local. Le CO2 atmosphérique peut-il être à l’origine de ce réchauffement local ? La question semble absurde si l’on tient compte des informations que je viens de présenter. L’activité industrielle peut-elle être à l’origine de ce réchauffement local ? Absolument. L’expansion des villes et des banlieues peut-elle être à l’origine de l’augmentation des températures locales ? Absolument. Je ne pense pas que de telles conclusions soient controversées.

La question suivante est de savoir si l’augmentation du CO2 atmosphérique doit être préoccupante. Sans aucun doute. Nous devons étudier tout changement majeur dans les cycles biogéochimiques, en particulier les cycles du carbone et de l’azote, puisque toute la vie sur cette planète dépend de ces processus. Si l’augmentation du CO2 atmosphérique est un indicateur de déséquilibre de l’écosystème, nous devons certainement nous efforcer de comprendre la nature de ce déséquilibre et la manière d’y remédier. Toutefois, comme c’est souvent le cas dans les découvertes scientifiques, l’observation d’un phénomène et nos conclusions quant à sa cause et à sa signification sont deux choses distinctes. En d’autres termes, le fait de constater que le CO2 augmente depuis 250 ans est une chose, et nos conclusions sur la façon dont il est arrivé là et sur sa signification en sont une autre.

D’où vient donc la majeure partie de ce CO2 ? De l’utilisation des combustibles fossiles et des flatulences des vaches ? Apparemment, non. Une étude ingénieuse publiée en 2022 et dirigée par Kenneth Skrable, George Chabot et Clayton French a démontré que le CO2 atmosphérique provenant de la combustion de combustibles fossiles au cours de la période allant de 1750 (lorsque le CO2 était à 280 ppm) à 2018 (lorsque le CO2 était à 420 ppm) ne pouvait représenter que 12 % de la différence de 140 ppm. Avant la publication de cet article révolutionnaire et controversé, on pensait que la combustion des combustibles fossiles était responsable de 78 % de cette différence. Je ne reproche à personne de supposer que la combustion de combustibles fossiles pendant 275 ans explique pourquoi nous nous sommes retrouvés avec autant de CO2 supplémentaire dans l’atmosphère. Cette conclusion semble assez évidente. Mais il se trouve que ce n’est pas ce qui se passe. Si le CO2 ne sort pas des cheminées, d’où vient-il ?

C’est le moment de mentionner que la plupart des sources auxquelles je me suis référé proviennent du livre incontournable du géologue Julius Ruechel, Plunderer’s of the Earth (Les pilleurs de la terre). Je mentionne Ruechel à ce stade parce qu’il a des idées fascinantes sur ce problème qui nous fait perdre la tête. Il estime que 20 % du CO2 provient de l’agriculture industrielle. Cette observation est monumentale. Il cite le pédologue John Baker (candidat au Prix mondial de l’alimentation en 2013 et 2014), qui explique que « la quantité de CO2 libérée par la culture lors du réensemencement peut atteindre environ trois tonnes par hectare », dont 95 % proviennent de l’oxydation du carbone et 5 % des gaz d’échappement des tracteurs (p. 496).

Cette compréhension suggère que toutes les activités conduisant à la dégradation des sols émettent d’énormes quantités de CO2 puisque « les sols de la planète contiennent environ 2 500 gigatonnes de carbone stocké (ce qui équivaut à 9 175 gigatonnes de dioxyde de carbone) ». Pour mettre ces chiffres en perspective, Ruechel note que cela représente « trois fois plus de carbone que [sic] le carbone total présent dans notre atmosphère et quatre fois plus de carbone que [sic] la quantité de carbone stockée dans toutes les plantes et tous les animaux vivants combinés » (p. 497). Si l’on prend en considération « la dégradation des pâturages, la dégradation des forêts, la désertification, la conversion des forêts en terres agricoles, etc. », Ruechel estime que l’on peut ajouter, de manière prudente, 20 % de CO2 à ce chiffre (p. 498). Cela fait 40 % !

En outre, ces chiffres ne tiennent compte que du CO2 libéré par la dégradation des sols. Nous devons également tenir compte de la perte des services de séquestration offerts par la végétation (ou biomasse) perdue en raison d’une mauvaise gestion des terres. Les plantes éliminent le CO2 par la photosynthèse. Si une forêt, par exemple, ne remplit plus cette fonction, le CO2 ambiant n’a nulle part où aller ; il reste inutilisé. Il est donc important de calculer cette perte, et Ruechel estime qu’elle est d’environ 18 %. Lorsqu’il a terminé ses estimations, la dégradation des sols est responsable de « 64 % de l’augmentation des niveaux de CO2 dans l’atmosphère mondiale » (p. 503).

Mais nous ne sommes pas au bout de nos peines. Ruechel fait remarquer qu’une étude réalisée en 2022 a révélé que les émissions dues aux incendies de déforestation sont sous-estimées de 200 à 300 % et que si l’on ajoute les chiffres du Brésil et de l’Indonésie pour la seule période 2019-2020 (pour que les estimations restent prudentes), nous atteignons « 74 % de l’augmentation des niveaux de CO2 dans l’atmosphère globale causée par des sources de combustibles non fossiles » (pp. 503-4). Ruechel ajoute ensuite les petits feux de l’Afrique, et vous pouvez voir où cela mène.

Certes, il s’agit d’un calcul approximatif, mais il rend compte de manière convaincante du phénomène de l’augmentation brutale du CO2, dont seuls 12 % proviennent des combustibles fossiles sur une période de 275 ans. Le point décisif est l’explication suivante de Ruechel :

Presque toutes les augmentations significatives des niveaux de CO2 dans l’histoire de notre planète se sont produites à des périodes où la photosynthèse était réduite au point de ne pas pouvoir compenser les émissions volcaniques de CO2. Ensuite, les niveaux de CO2 ont recommencé à diminuer une fois que la photosynthèse a retrouvé ses niveaux antérieurs. Pourquoi en serait-il autrement cette fois-ci ? (pp. 505-6).

Il est évident qu’une étude plus approfondie s’impose. Ce qui est passionnant dans cette histoire, c’est qu’une fois que nous aurons identifié le problème avec précision, nous pourrons le résoudre efficacement en restaurant la santé des sols, des forêts et des écosystèmes.

Je retiens que l’augmentation de l’accumulation de CO2 dans l’atmosphère est principalement un indicateur d’une grave dégradation des sols et d’une perte de biomasse. Cela signifie que l’exploitation de terres pour des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques massives, qui impliquent tous deux la dégradation des sols, la suppression de la végétation et la destruction de l’écosystème, ne fera qu’aggraver la situation. La construction de machines destinées à éliminer mécaniquement le CO2 de l’atmosphère à l’aide des technologies DAC ajoutera encore une autre couche de métal, de béton et de production de chaleur, accaparant encore plus de terres qui devraient rester vertes.

Comme je l’ai mentionné la semaine dernière, le problème est l’industrialisation, mais pas celle que nous ciblons en cherchant à la contrer avec encore plus d’industrialisation. Une gestion avisée exige que nous entretenions des systèmes vivants (le biome) plutôt que des machines destinées à contrebalancer les émissions d’autres machines. Si nous poursuivons cette dernière approche, nous nous retrouverons bientôt dans un paysage qui ressemblera aux sombres scènes des films Blade Runner ou Matrix. Heureusement, nous avons développé des approches plus intelligentes en matière d’agriculture, d’urbanisme, de gestion des forêts et de désertification. J’ai l’intention d’examiner certaines d’entre elles dans de futurs articles.

Voici quelques PDF des documents mentionnés dans l’article.

Lindzen, Richard. « Global Warming For The Two Cultures. »

Lindzen, Richard. “An Oversimplified Picture Of Climate Behaviour.”

Texte original : https://dovetailsmagazine.substack.com/p/atmospheric-CO2-is-coming-from-this?r=9z95i