Traduction libre

Owen Barfield n’est pas un nom sur toutes les lèvres. Même dans la communauté relativement restreinte des chercheurs qui devraient le connaître, la mention de Barfield suscite généralement des regards d’ignorance ou, au mieux, une faible reconnaissance. « Ah oui. C’est ce type qui était ami avec C. S. Lewis, n’est-ce pas ? ». Avec un peu de connaissance de l’œuvre de Barfield, vous aurez peut-être une vision plus approfondie, mais pas nécessairement plus éclairée, comme ce fut le cas lorsque je l’ai mentionné à un universitaire dans un pub de Londres. « Barfield? » m’a-t-il dit. « Vous voulez dire ce fou de Coleridge ? »

Avec de telles perceptions, est-il étonnant qu’un auteur de livres sur l’origine du langage et l’évolution de la conscience soit inconnu du grand public ? Pas vraiment. Mais lorsque cet écrivain est l’un des penseurs les plus intéressants du vingtième siècle, on ne peut que déclarer : « C’est bien dommage ! »

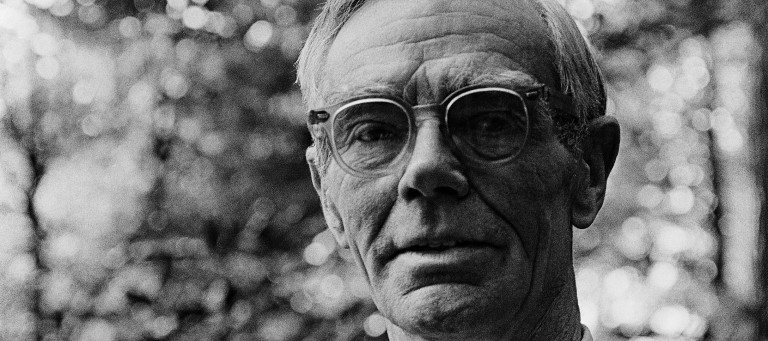

Owen Barfield — chercheur, philosophe, poète, romancier, ami de C. S. Lewis et interprète de Rudolf Steiner — est, à 97 ans, l’un des hommes les plus remarquables vivant aujourd’hui [1]. Né dans le nord de Londres en 1898, Barfield a combattu pendant la Première Guerre mondiale, a vécu le Blitz, a enduré les tensions de la guerre froide et s’inquiète aujourd’hui de la balkanisation croissante du monde. En termes d’histoire intellectuelle et culturelle, sa carrière a été une chronologie de la pensée du XXe siècle. Les premiers livres, comme History in English Words (1926) et Poetic Diction (1927), ont été écrits dans l’atmosphère étouffante du positivisme logique, lorsque la philosophie en tant qu’« amour de la sagesse » était abandonnée pour un ergotage stérile de la syntaxe. La croyance de Barfield dans le langage en tant qu’enregistrement archéologique de « l’évolution de la conscience », et en tant que moyen de compréhension translogique, était aussi contraire que possible à l’esprit du temps.

Les deux livres ont été salués par la critique, mais le destin de Barfield n’était pas de gagner sa vie en tant qu’écrivain. Collaborateur du New Statesman, du London Mercury et du Criterion de T. S. Eliot, Barfield est néanmoins contraint par la pression financière d’entrer dans le cabinet d’avocats de sa famille et se retire de la scène littéraire au début des années 30, ne publiant qu’occasionnellement des articles dans des revues philosophiques. Près de trente ans plus tard, il fait un retour impressionnant avec Saving the Appearances (1957), sous-titré « A Study in Idolatry ». Dans ce livre, Barfield se demandait comment les disciplines qui prenaient la physique comme modèle pouvaient rejeter son intuition la plus révolutionnaire, à savoir que l’observateur est inextricablement lié à l’observé, comme l’a fait la biologie en affirmant que la conscience émergeait de la matière aveugle, et comme l’a fait la psychologie comportementale en allant plus loin et en déclarant que la conscience n’existait pas. Barfield, prenant la physique au mot, et s’inspirant des théories épistémologiques de Coleridge et de Goethe — avec une bonne dose de Rudolf Steiner — a pris la direction opposée, vers un « univers participatif », dans lequel la conscience humaine, loin d’être un « fantôme dans la machine », est maître de cérémonie.

D’autres livres suivront, ainsi que des séjours dans diverses universités américaines en tant que conférencier invité. Worlds Apart (1963), un dialogue platonicien enivrant, a pour thème la fragmentation de la pensée moderne. Dans Unancestral Voice (1965), l’alter ego fictif de Barfield, Burgeon, découvre une entité superintelligente, le Meggid, qui réside dans son inconscient. À travers une série de conversations, le Meggid présente à Burgeon/Barfield le système de pensée auquel Barfield, dans les cercles où il est connu, est associé : l’anthroposophie de Rudolf Steiner. Dans ces ouvrages, comme dans les livres qui ont suivi — Speaker’s Meaning (1967), What Coleridge Thought (1972), The Rediscovery of Meaning (1977) et History, Guilt and Habit (1979) — ainsi que dans son recueil d’essais anthroposophiques, Romanticism Comes of Age (1944), Barfield défend la suprématie de l’imagination en tant qu’agent créatif et voie d’accès à la connaissance, ce qui deviendra son signe caractéristique.

Aussi, lorsque j’ai eu l’occasion de rendre visite à Owen Barfield et de parler avec lui de sa vie et de son œuvre, j’ai sauté sur l’occasion. Ce n’est pas tous les jours que l’on peut passer un après-midi avec un historien ambulant de la pensée du vingtième siècle.

Owen Barfield (1898-1997)

Le hérisson

Comme le savent tous ceux qui ont lu ses livres, le point central de tous les travaux de Barfield est « l’évolution de la conscience ». N’ayant pas honte d’admettre qu’il est ce qu’Isaiah Berlin appellerait un « hérisson » — un de ceux qui, contrairement au renard, ne connaissent qu’une seule grande chose — Barfield vous dira que tous ses livres traitent de la même chose. C’est ce qu’il m’a dit lors de ma visite à The Walhatch, le domaine résidentiel de Forest Row, dans l’East Sussex, où il vit. Comparant son œuvre à celle de son ami, C. S. Lewis, Barfield a fait remarquer : « Il y a un Lewis du début et un Lewis tardif ; c’est pourquoi il est intéressant pour les chercheurs. Ils peuvent marquer les étapes de son développement. Il n’y a rien de tout cela avec moi. Je n’ai jamais évolué. Comme l’a fait remarquer un critique précis, mais peut-être peu aimable, je dis la même chose depuis cinquante ans. La seule différence maintenant, c’est que cela fait soixante-dix ans, et non cinquante. »

Mais la répétition n’est pas toujours un inconvénient — surtout lorsque ce que vous dites est aussi intéressant que ce que dit Owen Barfield. Pendant l’heure ou presque que j’ai passée avec lui, nous avons parlé de sa vie et de son œuvre, de Rudolf Steiner, des défis auxquels est confrontée une vie spirituelle à l’ère moderne, et de ce qu’il voit venir à la fin du vingtième siècle. Bien qu’il soit extrêmement lucide, plein d’esprit et en bonne santé, il n’est pas surprenant que Barfield se fatigue facilement ; une conversation informelle semblait plus appropriée qu’une interview rigoureuse. Assis dans un fauteuil massif, les cheveux blancs, mince et serrant une pipe fumante, un Owen Barfield sagace et à lunettes semblait heureux de recevoir un visiteur, surtout un visiteur désireux de discuter des idées. Ce qui suit est une brève introduction à la philosophie de Barfield, parsemée de quelques commentaires qu’il a faits pendant ma visite.

L’archéologie de la conscience

L’idée de base de l’évolution de la conscience est, comme Barfield l’a brièvement exprimé dans Romanticism Comes of Age, « le concept de la conscience de soi de l’homme comme un processus dans le temps ». Comparez cela avec la notion d’« histoire des idées ». Dans l’histoire standard des idées, un ancien Grec et un Américain postmoderne ont des idées très différentes sur le monde, mais tous deux perçoivent le monde de la même manière, étant entendu que nos idées, éclairées par la science moderne, sont plus proches de la vérité. Il n’y a pas de différence entre la conscience de l’ancien Grec et la nôtre, seulement entre les concepts qu’elle contient. Lorsque nous ouvrons les yeux, nous voyons le même monde. C’est juste que nous avons de meilleures idées à son sujet.

Pour Barfield, c’est totalement faux. Non seulement leurs idées sur le monde diffèrent, mais le monde que l’ancien Grec voyait et celui que nous voyons ne sont pas les mêmes. Le type de conscience dont nous jouissons — si c’est le mot juste — est très différent de celui de l’ancien Grec — ou du Grec de l’Antiquité tardive, ou d’une personne du Moyen Âge, ou même du début de l’ère moderne. Barfield nous dit que non seulement nos idées sur les choses, mais aussi notre conscience elle-même ont évolué au fil du temps. Et si nous devons prendre au sérieux l’affirmation de philosophes comme Emmanuel Kant — à savoir que le monde que nous percevons est le produit de notre appareil perceptif —, eh bien, un monde produit par différentes consciences à différentes époques sera différent.

L’une des conclusions les plus fascinantes que Barfield en tire est que toutes les idées sur le monde préhistorique, des manuels de paléontologie aux représentations populaires comme Jurassic Park, sont pour le moins discutables. « Elles projettent une image de ce monde tel qu’il serait vu par une conscience vivante d’aujourd’hui. Nous n’avons aucun moyen de savoir à quoi ressemblait ce monde pour une conscience différente, car nous n’avons aucun enregistrement d’une conscience de cette époque. Nous ne pouvons que spéculer. » À l’affirmation selon laquelle nous disposons des archives paléontologiques, Barfield répond : « C’est néanmoins notre conscience qui découvre les fossiles et les organise selon les schémas de la vie ancienne. »

Mais si nous ne pouvons que spéculer sur la nature de la réalité avant l’apparition de la conscience, il existe un autre registre, que nous trouvons non pas en creusant dans la terre ancienne, mais en scrutant les textes anciens. Il s’agit du langage, dont l’étude, selon Barfield, est « une sorte d’archéologie de la conscience ». Comme il l’écrit dans History in English Words :… dans la langue… l’histoire passée de l’humanité s’étale en une carte impérissable, tout comme l’histoire de la terre minérale se trouve enchâssée dans les couches de sa croûte extérieure. Mais il y a cette différence : alors que la première ne peut nous donner qu’une connaissance des choses extérieures et mortes… le langage nous a conservé l’histoire intérieure et vivante de l’âme de l’homme. Il révèle l’évolution de la conscience.

Et alors que la vision orthodoxe de l’évolution présente un monde extérieur préexistant, semblable au nôtre, composé d’objets distincts, indépendants et imperméables, l’enregistrement que nous laisse le langage, selon Barfield, suggère quelque chose de différent.

De la poésie à la prose

« La compréhension standard de l’évolution du langage », m’a dit Barfield, « est que tous les mots se référant à quelque chose de spirituel ou d’abstrait ont leur origine dans le sens littéral. Ainsi, lorsque nous faisons référence à un « esprit » qui anime le corps physique, nous parlons de quelque chose comme le souffle. Nous trouvons cela dans l’hébreu ruach et le grec pneuma. Ou, comme il l’a écrit dans Poetic Diction :… c’est un lieu commun… que, quel que soit le mot sur lequel nous tombons, si nous remontons assez loin dans sa signification, nous trouvons qu’il exprime apparemment un objet tangible, ou en tout cas, perceptible, ou une activité physique… Tout au long de l’histoire du langage, le mouvement de la signification est allé du concret vers l’abstrait.

Il en résulte l’intuition, exprimée par des penseurs comme Emerson et Nietzsche, que la langue moderne, avec ses termes abstraits et ses nuances de sens, n’est, comme l’écrit Barfield, « apparemment rien… qu’un tissu inconscient de métaphores mortes ou pétrifiées ». Plus on creuse dans le langage, plus on trouve de métaphores.

Mais il y a quelque chose qui cloche avec cela, dit Barfield. Les étymologistes, comme le célèbre spécialiste de l’Orient Max Mueller, pensaient que les premiers humains avaient commencé par utiliser des mots et des expressions très simples et littéraux pour désigner des choses tangibles et perceptibles. Puis, avec « l’aube de la raison » (elle-même une métaphore), nos ancêtres ont commencé à utiliser ces expressions « métaphoriquement », pour décrire l’expérience intérieure et extérieure. Si nous poussons cette théorie jusqu’à sa conclusion logique, affirme Barfield, « le résultat devrait être qu’aujourd’hui, après des millénaires de construction de métaphores, nous devrions tous débiter de la poésie dès que nous parlons ». Et de même, nous devrions, étant tellement plus sophistiqués, trouver la poésie des époques antérieures plutôt moins poétique. Ni l’un ni l’autre, bien sûr, n’est vrai. Homère fait toujours vibrer. Selon Barfield, Mueller et ses disciples ont commis une erreur en adoptant une approche darwinienne incontestée de l’histoire du langage. Tout comme les organismes simples se sont complexifiés avec le temps, le langage a évolué, passant de simples mots « racines » désignant des « choses » tangibles à notre discours hautement abstrait et métaphorique. « Le seul problème avec cela, c’est l’évidence du langage lui-même », argumente Barfield.

Ce que l’histoire du langage nous apprend, dit Barfield, c’est que « nos ancêtres n’utilisaient pas le langage comme Mueller le croyait, parce qu’ils ne voyaient pas le même monde que lui. Mueller a projeté dans le passé le monde tel que le percevait l’homme européen de la fin du XIXe siècle. C’est pourquoi le seul récit de l’histoire du langage qu’il pouvait donner était celui qui suivait les idées darwiniennes du progrès. » Le type de monde que l’homme ancien voyait — et que nos ancêtres ont continué à voir jusqu’à une époque assez récente — est, selon Barfield, un monde auquel la conscience humaine « participait ». À ce stade de l’évolution de la conscience, la distinction entre « soi » et « le monde » n’était pas aussi rigide qu’aujourd’hui. Ce que Mueller a interprété à tort comme une métaphore était la capacité des premiers hommes à voir « l’intérieur » des choses, tout comme nous sommes aujourd’hui conscients de notre propre « intérieur » — notre esprit. Les récits d’esprits de la nature, les contes et les mythes sur les fées, les nymphes et les sylphes, les légendes de dieux marchant sur la terre, sont tous ancrés dans cette « conscience participative ». C’est le genre de monde (et de conscience) auquel croyaient et que ressentaient parfois des poètes comme Blake, Coleridge et Goethe. C’est également le type de conscience décrit par Rudolf Steiner. Barfield l’appelle « participation originelle ».

Participation originelle et finale

« La participation originelle », selon Barfield, est une « unité primordiale de l’esprit et de la nature, sans séparation entre les mondes intérieur et extérieur ». À ce moment-là, la nature, selon lui, était aussi subjective, aussi intérieure, que nous le sommes. Mais ce qui s’est passé, c’est que progressivement la « nature inconsciente » s’est localisée dans la conscience humaine. Si nous considérons la « nature inconsciente » comme un vaste océan, et la séparation initiale de la conscience humaine comme des vaguelettes se soulevant de la surface, nous aurons une idée de ce que veut dire Barfield. Ce processus se poursuit progressivement, avec un lien de plus en plus ténu entre notre nouvelle conscience du « moi » et sa source « inconsciente », jusqu’à ce que nous arrivions à notre état actuel : un « monde extérieur » complètement différent, avec des îlots d’intériorité distincts logés dans nos crânes individuels. À ce stade, nous sommes aussi éloignés que possible de la « participation originelle ».

Mais bien que certains déplorent notre exode du jardin, cet éloignement de notre source était absolument nécessaire, nous dit Barfield. Le chemin de l’évolution, dit-il, n’est pas une ligne droite ; il ressemble plutôt à un U. La main gauche du U trace le chemin de la « participation originelle » à notre éloignement actuel de la nature. Au XIXe siècle, avec la montée d’une « explication » complètement matérialiste du monde, y compris de la chose la plus « immatérielle » que nous connaissions, la conscience, nous avions atteint le bas du U. Aujourd’hui, nous commençons tout juste à remonter, cette fois sur la droite du U. C’est la différence essentielle. Car maintenant, nous pouvons commencer à « participer » au « monde », non pas passivement — comme nous l’avons fait en tant qu’humains « primitifs » et comme le font les animaux aujourd’hui — mais activement, en prenant conscience du pouvoir de notre imagination dans la création du « monde ». (Et si nous avons besoin d’un exemple de la différence entre la participation active et passive, il nous suffit de reconnaître la différence entre nos rêves, dans lesquels nous rencontrons passivement une série d’expériences symboliques étranges, sur laquelle nous n’avons aucun contrôle, ou très peu, et la conscience d’un artiste ou d’un poète concentré sur son travail). Nous avons dû quitter la sécurité de la « participation originelle » pour que la conscience puisse franchir l’étape suivante de son évolution. Ayant touché le fond de la courbe de l’évolution, nous commençons notre ascension vers ce qu’il appelle la « participation finale », une participation consciente au cosmos.

Polarité et imagination créatrice

L’idée d’une évolution de la conscience, bien que peu orthodoxe, n’est pas aussi étrange aujourd’hui qu’elle a pu le paraître lorsque Barfield l’a présentée pour la première fois. Depuis lors, elle a été défendue par plusieurs penseurs, notamment le philosophe Jean Gebser dans The Ever-present Origin et le théoricien jungien Erich Neumann dans Origines et histoire de la conscience. Mais l’approche de Barfield est particulière, et son idée la plus surprenante est peut-être un renversement du récit matérialiste standard de l’émergence de l’esprit à partir de la matière. Plutôt que d’être un produit fortuit de l’évolution matérielle, Barfield soutient que la conscience elle-même est responsable du « monde ». C’est pourquoi il n’y a pas de réponse aux questions sur « l’origine du langage » lorsqu’elles sont posées depuis la position orthodoxe. Selon Barfield, s’interroger sur l’origine du langage, c’est comme s’interroger sur « l’origine de l’origine ». Le langage n’est pas apparu comme un moyen d’imiter, de maîtriser ou d’expliquer la nature, comme on le suppose généralement, car la « nature » telle que nous la comprenons n’existait pas avant le langage. Selon Barfield, les polarités esprit/monde et langage/nature sont le résultat de la division de la « participation originelle ». Pour comprendre le langage, nous dit Barfield, nous devons nous imaginer à un stade où la conscience humaine ne s’était pas encore séparée de son fond inconscient. À ce moment-là, il n’y avait ni « nature » ni « conscience », du moins pas comme nous l’entendons. La « nature », nous dit Barfield, n’a pas existé avant que la conscience humaine ne s’impose. Le « monde » que nous voyons est le résultat de millions d’années de travail de l’esprit humain.

Idolâtrie

Le fait que nous ne soyons pas conscients de notre « participation » au monde explique notre aliénation de la nature, ainsi que notre maîtrise de celle-ci. Les « idoles » du sous-titre de Saving The Appearances sont les « représentations collectives » — les phénomènes du monde physique tels qu’ils sont compris par la science moderne, c’est-à-dire sans aucun rapport avec l’imagination. La science moderne, qui s’est développée pendant la « fuite de la conscience hors de la nature », selon l’expression de Rudolf Steiner, est une « idolâtrie », car elle a oublié la source des phénomènes qu’elle étudie. En effet, dans la psychologie comportementale, la philosophie linguistique et diverses autres disciplines « matérialistes », l’idolâtrie va jusqu’à nier l’existence même de cette source. Après avoir façonné un « monde » fascinant, complexe et apparemment infini, la conscience s’y perd, une situation décrite dans les enseignements hindous et bouddhistes comme la « chute dans Maya ».

Mais alors que la pensée hindoue et bouddhiste conseille d’échapper à Maya, Barfield, travaillant dans la tradition romantique, propose une stratégie moins austère. Si le monde phénoménal est façonné par une partie de l’esprit dont nous ne sommes pas conscients, alors pour éviter l’« idolâtrie », nous devons prendre conscience de ce pouvoir.

… si les apparences sont corrélatives à la conscience humaine et si la conscience humaine évolue, alors l’avenir des apparences, c’est-à-dire de la nature elle-même, doit effectivement dépendre de la direction que prend cette évolution. (Saving the Appearances, Sauver les apparences)

En modifiant un peu une phrase très galvaudée, le sort du monde n’est pas entre nos mains, mais dans notre esprit.

La responsabilité consciente

Lorsque Barfield a écrit Saving The Appearances, plusieurs développements menaçaient de diriger l’évolution de la conscience dans des directions indésirables. Le positivisme logique et la philosophie linguistique avaient vidé le langage de son sens. La science, avec sa fragmentation croissante de la nature et d’elle-même en parties de plus en plus petites, ne pouvait offrir aucune vision d’ensemble. Près d’un demi-siècle plus tard, peu de choses ont changé. Penser à notre « condition postmoderne » et lire Barfield fait froid dans le dos. L’« augmentation accélérée de ce savoir catalogué, qui consiste à en savoir de plus en plus sur de moins en moins de choses », qui « ne peut que conduire l’humanité à une sorte d’“idiotie”… avec pour résultat qu’il n’y aura finalement aucun moyen de communication entre une intelligence et une autre », sonnera de façon sinistrement précise pour quiconque connaît les universités d’aujourd’hui.

Mais les sciences et la philosophie ne sont pas les seules à être de mauvais augure pour « l’avenir de la nature ». Les arts sont également concernés. « L’imagination », dit Barfield, « n’est pas simplement synonyme de bien ». Étant donné le rythme accéléré de l’évolution, il prévient que, sans une certaine forme d’encadrement moral, l’imagination débridée peut laisser libre cours à une débauche de fantaisie et d’obsession, qui n’ont pas toutes un caractère sain. Étant donné notre capacité à « transformer » la réalité ou à la créer « virtuellement », le mariage de l’imagination et de la technologie peut aboutir à quelque chose comme le « holodeck » de Star Trek, que notre soif de sensations brutes et de chocs esthétiques utilisera pour façonner des environnements comme dans Naked Lunch. Si tel est le cas, l’avertissement de Barfield concernant notre entrée dans un « monde fantastiquement hideux » pourrait s’avérer inconfortablement opportun.

Vers une participation finale

En parlant d’Internet, Barfield remarque avec lassitude que « quelque chose qui est censé rapprocher les gens semble faire tout le contraire », en créant des mondes fantaisistes fermés sur eux-mêmes, où les gens « se livrent à des excentricités sexuelles sans jamais rencontrer un autre être humain ». À quatre-vingt-dix-sept ans, on pourrait l’excuser de ne pas être tout à fait « dans le coup », mais peu de choses importantes échappent à Barfield. Des taxis collectifs aux navettes spatiales, il a tout vu et a quelque chose à dire à ce sujet. Je lui ai donc posé l’inévitable question : que pense-t-il de ce qui nous attend à l’approche du millénaire ?

« Eh bien », a-t-il répondu en craquant une allumette dans sa pipe holmésienne, « je suis optimiste à long terme, mais pessimiste à court terme. La situation écologique est vraiment très mauvaise. Et la société est plus fragmentée que jamais, même avec cette “ère de l’information” dont on n’entend jamais la fin. J’aime à penser que nous éviterons une catastrophe, mais je ne sais pas… Mais je suis certain que nous entrons dans un nouveau stade de conscience, comme le disait Steiner. Les gens commencent à ressentir un sentiment d’unité. Ce dont nous avons besoin, c’est de temps pour que cela se répande, pour que davantage de gens en prennent conscience. »

Assis dans le salon de Barfield, regardant les rangées de livres de ses amis — T. S. Eliot, Charles Williams, J. R. R. Tolkien et, bien sûr, Lewis — j’étais heureux pour une fois d’être en présence d’un vieux sage en chair et en os, et pas seulement d’un archétype psychique. Rencontrer la personne à l’origine d’idées qui vous enthousiasment depuis des années donne un sentiment de passé vivant qui est l’essence même de la tradition. Cela nous fait également ressentir l’importance de maintenir ce passé en vie. À la fin d’un siècle saturé de matérialisme et accroché à une culture de violence et de nihilisme, nous avons plus que jamais besoin d’Owen Barfields.

http://owenbarfield.org/BARFIELD/Barfield_Scholarship/Lachman.html

__________________________

1 À la date de cet écrit. Selon Wikipedia : Arthur Owen Barfield (9 novembre 1898, Londres — 14 décembre 1997, Forest Row, Sussex de l’Est) était un écrivain et critique britannique, membre des Inklings. Après des études littéraires au Wadham College d’Oxford, il s’orienta à contrecœur vers la loi, devenant solliciteur pour nourrir sa famille et aider son père. Il n’abandonna pas totalement ses ambitions littéraires, continuant à écrire articles et essais. Il traduisit et édita notamment les œuvres de Rudolf Steiner en anglais ; la doctrine de l’anthroposophie avancée par Steiner fut une influence majeure de Barfield. Barfield est généralement considéré comme ayant été l’un des premiers Inklings, du fait de sa rencontre avec C. S. Lewis et J. R. R. Tolkien dans les années 1920, quelques années avant la formation du cercle littéraire à proprement parler. Il eut une influence notable sur certaines conceptions philologiques de Tolkien.