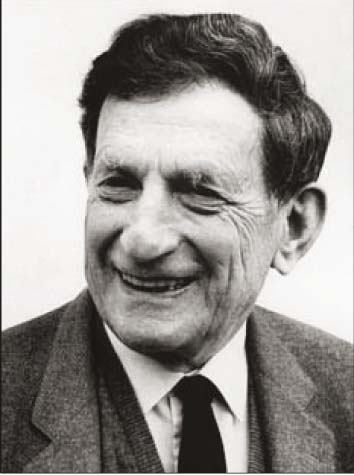

Cette conversation entre le professeur David Bohm et deux rédacteurs du Beshara Magazine, Jane Clark et Michael Cohen, a eu lieu en août 1990, deux ans seulement avant sa mort. Elle n’a jamais été publiée, le Beshara Magazine ayant cessé de paraître au début de l’année 1991. En y revenant aujourd’hui, c’est un plaisir de se rappeler la portée et la pertinence de cet homme remarquable, qui était sans aucun doute l’un des penseurs les plus originaux de notre époque. Il nous parle ici de sa perception de l’intégrité essentielle et ininterrompue de l’univers, de l’ordre intemporel qui se cache derrière les phénomènes physiques et de l’importance de l’imagination pour donner un sens à la compréhension de la réalité.

David Bohm (1917-1992) a été décrit comme l’un des penseurs les plus importants du XXe siècle. Physicien théoricien dont les théories radicales remettaient en cause l’interprétation standard de la mécanique quantique, ses intérêts et son influence ont largement dépassé les limites étroites de la science. Il a travaillé sur les théories de l’esprit et de la conscience et a entretenu des relations étroites avec l’enseignant indien Jiddu Krishnamurti [1] et, plus tard dans sa vie, avec le Dalaï-Lama, qui l’appelait son « gourou scientifique ». Trouvant la dualité cartésienne limitée, il pensait que les mêmes principes qui sous-tendent le comportement de la matière opèrent également dans les domaines de la conscience, de la société et de la culture. À son niveau le plus profond, la réalité est un « tout ininterrompu », affirmait-il, et il en a fait le fondement de son travail dans tous les domaines.

Au début de sa carrière scientifique, Bohm a travaillé aux côtés de figures comme Robert Oppenheimer, Albert Einstein, John Wheeler et Richard Feynman à l’université de Berkeley et à Princeton, apportant d’importantes contributions à la théorie quantique et à la théorie des plasmas. Il en vint cependant à penser que l’interprétation de Copenhague de la mécanique quantique était incomplète et, encouragé par Einstein, il commença à développer une autre « théorie des variables cachées », qu’il exposa dans un article en 1952 [2]. Cette théorie proposait que la fameuse indétermination des phénomènes quantiques, à savoir l’impossibilité de mesurer simultanément la position et la vitesse d’une particule, puisse être expliquée par des facteurs agissant de manière causale à un niveau non observable.

Bohm continua de développer sa théorie après avoir quitté les États-Unis, d’abord au Brésil, puis au Royaume-Uni. En 1980, il publia son ouvrage phare Wholeness and the Implicate Order [3], dans lequel il suggérait que tous les phénomènes qui apparaissent dans le monde — qu’il s’agisse de particules fondamentales ou de pensées dans l’esprit — émergent d’un ordre plus profond de la réalité, leur caractère variant en fonction du contexte (voir cette vidéo pour une bonne explication de ce point). Au cours des dernières années de sa vie, il a travaillé avec son collègue du Birkbeck College de Londres, Basil Hiley, pour donner un contenu mathématique à ses idées, et leur ouvrage commun, The Undivided Universe [4], a été publié à titre posthume en 1993.

Parallèlement à cette œuvre majeure, Bohm fit de nombreuses contributions importantes à la physique. Ses travaux sur les vecteurs quantiques, par exemple, avec l’un de ses étudiants, connus sous le nom d’effet Aharonov-Bohm, furent considérés par beaucoup comme méritant à eux seuls un prix Nobel. Mais sa reformulation fondamentale de la théorie quantique n’a pas été largement adoptée par la communauté des physiciens, bien qu’elle ait suscité un regain d’intérêt récemment avec l’émergence de preuves expérimentales [5] validant son approche. Cela pourrait lui permettre de retrouver sa place dans le courant dominant. En outre, un documentaire intitulé « Infinite Potential », qui comprend, outre des physiciens contemporains, des hommages du Dalaï-Lama, de l’artiste Antony Gormley et du Dr Leroy Little Bear, un sage autochtone, attestant de son influence culturelle plus large.

Cet entretien avec Jane Clark et Michael Cohen a eu lieu en août 1990 dans le bureau de Bohm au Birkbeck College, mais il n’a jamais été publié. En y revenant trente ans plus tard, il est remarquable de constater à quel point les idées sont fraîches et pertinentes, malgré les énormes développements qui ont eu lieu dans le domaine de la science. Certaines choses sont peut-être encore plus pertinentes — sa critique du rôle des mathématiques, par exemple, compte tenu de la manière dont les algorithmes ont pris le contrôle de tant de domaines de notre vie contemporaine, et son idée selon laquelle les lois physiques peuvent être sujettes au changement et à l’évolution.

____________________________

Totalité ininterrompue

Jane : Pouvons-nous commencer par parler de l’idée d’unité, qui est le principe central du Beshara Magazine ? Si je comprends bien votre travail, vous partez du concept d’unité — de totalité — et vous expliquez comment des phénomènes particuliers en découlent, plutôt que de dériver l’unité à partir des parties. Pouvez-vous nous expliquer comment cette idée vous est venue ?

David : Si l’on remonte aux concepts newtoniens, à Descartes, etc., toute l’idée de la physique était l’analyse en parties séparées qui sont éternellement reliées. Cela a très bien fonctionné pendant longtemps. Mais dans la physique plus moderne, comme la relativité et la théorie quantique, il est clair que si vous essayez de définir ces particules ponctuelles, vous ne pouvez pas le faire de manière classique ; nous ne pouvons pas les considérer comme des choses indépendantes et séparées, comme des boules de billard, qui interagiraient entre elles uniquement de manière extérieure.

Une idée pour contourner le problème de la relativité est d’essayer d’en faire des points étendus, mais il n’y a pas de moyen cohérent de le faire parce que la théorie impose qu’ils ne puissent pas être rigides. L’autre idée est de les imaginer comme des points sans dimension, mais cela conduit à d’autres problèmes. Dans la théorie d’Einstein, il n’est donc pas possible de concevoir le tout comme étant constitué d’une collection de parties séparées ; l’idée d’une totalité ininterrompue est implicite.

Avec la mécanique quantique, il existe toutes sortes de nouvelles propriétés qui ne s’accordent pas très bien avec la relativité, mais qui vous conduisent d’une autre manière à la totalité ininterrompue. Il y a la notion de sauts quantiques d’énergie qui sont dits discrets et non analysables — en d’autres termes, l’énergie de base se présente sous la forme de quanta — et l’idée est que tout est relié par ces quanta. Par conséquent, en dernière analyse, il s’agit à nouveau d’un tout ininterrompu.

Deuxièmement, il y a le phénomène de la dualité onde-particule : un électron qui passe par deux fentes se comporte comme une onde, et pourtant, il arrive au détecteur comme une particule. Il semble donc avoir une nature qui dépend de son contexte, ce qui suggère à nouveau que la particule n’a pas de nature propre et distincte, mais qu’elle est intérieurement reliée à l’ensemble, ou du moins à son environnement. Un troisième élément est la non-localité quantique : dans certaines conditions, il est possible de trouver un lien étroit entre des choses qui sont physiquement éloignées l’une de l’autre. Cela va à l’encontre des idées classiques et fournit un autre moyen par lequel un système de particules s’unifie en un tout qui possède une caractéristique objective de totalité, ce qui signifie qu’il n’est pas réductible à l’action des parties.

Il m’est apparu clairement que le rapprochement de la relativité et de la théorie quantique posait des problèmes parce que la relativité exige une causalité stricte, une continuité stricte et une localité stricte, alors que dans la mécanique quantique, le comportement des particules individuelles est fondamentalement imprévisible, et il y a aussi ces questions de discontinuité et de non-localité. Les concepts de base des deux théories ne sont donc pas cohérents, bien qu’il existe certains algorithmes mathématiques et certaines expériences qui les font fonctionner ensemble. Il m’a donc semblé que pour les réunir, il faudrait dire que le terrain commun est la totalité indivise.

L’ordre implicite

Jane : Donc, selon vous, toutes les choses que nous voyons dans le monde peuvent sembler séparées et indépendantes les unes des autres, mais elles sont en fait des manifestations d’une réalité plus profonde. Ce que nous voyons est comme la partie émergée d’un iceberg.

David : Dans ma théorie de l’ordre implicite, le tout génère les particularités, plutôt que de dire que les particularités sont rassemblées pour former le tout. Nous devons cependant être conscients que notre concept du tout sera toujours limité, de sorte que lorsque nous réfléchissons à ce qu’est l’ordre implicite, nous devons ouvrir nos idées à son sujet et le considérer à nouveau comme un particulier. Nous avons donc besoin d’un mouvement à double sens entre le général et le particulier. Le sens premier de général est qu’il est généré, donc de ce point de vue, nous pouvons dire que le tout génère les particuliers, mais qu’il est aussi généré.

Michael : Si les particularités émergent de l’arrière-plan génératif, alors elles ont toujours été implicites en son sein ?

David : Oui. Elles en émergent, puis elles se développent et ainsi de suite, et elles finissent par y être englobées à nouveau. L’arrière-plan — l’ordre général, l’ordre implicite, quelle que soit la façon dont vous voulez en parler — est fondamentalement illimité, de sorte qu’il est impossible de le capturer définitivement et de le définir. Les gens s’y réfèrent avec des termes comme « ineffable ».

Jane : Nous avons tendance à extrapoler de ce que nous connaissons à ce que nous ne connaissons pas. Mais vous soulignez que ce que nous appelons « le général » ou « le tout » n’est pas simplement une version plus grande de ce que nous voyons : il a une nature différente.

David : Il s’agit d’un processus dynamique de particularisation et de création de particularités. Mais il est important de comprendre qu’il n’y a pas de réelle division entre l’implicite et l’explicite. L’indéfinissable crée le définissable qui, à son tour, retombe dans l’indéfinissable. Les termes « définissable » et « indéfinissable » sont tous deux des abstractions, et le processus de génération ultime se situe entre eux.

Mais en même temps, l’explicite est dans l’implicite et non l’inverse. Nous pouvons le constater dans la vision. Nous avons la vision du coin de l’œil (périphérique), qui est vague, mais qui capte très bien les mouvements, et nous avons la vision du centre qui est très net. Si le centre est endommagé, vous pouvez toujours utiliser l’autre partie, mais si la périphérie est endommagée, le centre n’a plus de sens. Il en va de même pour l’esprit ; il y a l’arrière-plan génératif qui émerge dans le foyer bien défini, sur lequel nous pouvons concentrer notre attention. Mais nous devons également prêter attention au général, au générateur, ce qui implique de développer une attention non dirigée.

Une infinie subtilité

Jane : Vous pensez donc que si le tout est indéfinissable et inconnu, il existe néanmoins des moyens d’y accéder ?

David : L’une des choses que je cherche à distinguer dans tout mon travail est la différence entre le subtil et le manifeste. Le manifeste est ce qui peut être tenu dans la main, vu par l’œil ou saisi par l’esprit ; c’est l’ordre explicite. De l’autre côté, il y a le subtil. Définir quelque chose signifie le « saisir », donc ce qui ne peut être saisi est indéfinissable, et tout ce qui se trouve au-delà de ces limites doit être subtil. L’infini ne signifie pas vraiment plus d’espace, ou plus de temps — ce sont des conceptions plutôt grossières — mais plutôt, cela signifie toujours plus de subtilité. La nature de l’ordre implicite est qu’il est subtil et qu’il existe en son sein de nombreux niveaux de subtilité. Ces choses plus profondes pourraient être comme des vibrations que nous pouvons percevoir, comme nous pouvons percevoir des sentiments de plus en plus subtils, indiquant quelque chose à partir duquel des idées et des images émergent.

Prenons par exemple toute l’expérience de nous-mêmes que nous avons au niveau ordinaire, dans laquelle j’inclus toutes les différentes sortes de pensées, d’images et de sensations auxquelles nous nous identifions. D’ordinaire, nous disons tacitement que cela c’est moi. Mais ce n’est en réalité qu’une image explicite de quelque chose de beaucoup plus subtil et enveloppé. Si l’on prend cette image pour ce qui est réel — en la considérant comme indépendante —, les choses ne fonctionnent pas, car c’est comme si l’on regardait une image dans un miroir. En utilisant cette analogie, je ne veux pas dire qu’il existe une correspondance univoque entre les formes aux niveaux implicite et explicite : c’est plus complexe que cela.

Lorsque l’on se regarde dans le miroir et que l’on essaie de se raser, on ne peut d’abord pas le faire parce que tout est inversé. Il faut donc apprendre à se servir d’une image miroir. Je pense que l’esprit a la propriété de pouvoir faire ce que j’appelle une « exploration » dans ces niveaux implicites ; on pourrait peut-être comparer cela à des millions de doigts qui tâtent le terrain, cherchant dans les profondeurs de l’implicite. Puis, lorsqu’il trouve quelque chose qui se rapproche de ce qu’il veut, il s’y attache.

Quand nous nous regardons nous-mêmes, nous contemplons une image plutôt explicite de quelque chose qui est très, très différent, et il doit y avoir un mouvement de recherche pour comprendre ce qui se passe. L’image prend alors toute sa valeur en tant que reflet d’une réalité plus profonde. Sinon, l’image peut devenir une source de confusion et nous commençons à lui accorder trop d’importance ; elle devient l’ego, et nous avons alors le culte de l’image de soi, etc.

Je pense que la science peut également être envisagée de cette manière. Nous recevons toutes sortes d’images explicites — des choses qui se produisent — mais nous devons aller plus loin pour découvrir ce qui les sous-tend. Si vous essayez de les traiter directement à leur propre niveau, les choses deviennent incohérentes. On peut le faire jusqu’à un certain point, mais la méthode est limitée.

Michael : Un bon exemple de cela pourrait être la façon dont les particules fondamentales semblent apparaître et disparaître de façon fugace lors des collisions à grande vitesse dans les accélérateurs de particules.

David : Oui, mais on peut dire la même chose de manière plus fondamentale à propos de nos notions d’espace et de temps. Tout cet ordre doit être vu comme limité ; il ne se suffit pas à lui-même. Nous pensons tacitement que tout ce qui existe existe dans le temps et l’espace, et c’est très profondément ancré dans notre culture. Mais cela ne correspond pas forcément à ce que nous découvrons aujourd’hui en physique et dans bien d’autres domaines.

Le problème du temps

Jane : La question du temps semble particulièrement pertinente à l’heure actuelle et constitue une source particulière de confusion.

David : Toute théorie développée sur le temps présuppose toujours des principes intemporels, sans lesquels elle n’aurait rien à dire. D’une certaine manière, les gens ne peuvent pas échapper à la question de ce qui est intemporel ; ils la mettent simplement de côté et poursuivent leur travail sur le temps. On peut progresser de cette manière, mais il y a une limite à ce que l’on peut atteindre.

Le temps est un mystère d’un point de vue scientifique. Le passé est révolu et le futur n’a pas encore eu lieu, et le présent, en tant que point entre le passé et le futur, cesse immédiatement d’exister — ou bien il est possible de se demander s’il a jamais existé. C’est pourquoi certains ont déclaré — et Einstein était l’un d’entre eux — que seul ce bloc de temps/espace est réel, et qu’ils ne s’engagent pas dans la question de l’intemporalité.

Mais on se heurte alors à des difficultés lorsqu’on commence à traiter de l’expérience du processus, parce que nous disons que nous nous déplaçons dans le temps et nous proposons que la relation entre ce qui est et ce qui était est la vitesse. Mais comment établir une relation avec quelque chose qui a déjà disparu, qui n’est pas ? Et comment les fondements de la nécessité pourraient-ils être trouvés dans une telle relation ? Le problème de la pensée est qu’elle doit toujours faire une abstraction statique afin d’expliquer les choses, et qu’elle ne sera donc jamais en mesure de saisir totalement le processus, bien qu’elle puisse donner un certain aperçu, une certaine façon de l’envisager.

Le problème central, je pense, est que nous plaçons la nécessité dans l’ordre du temps, et c’est ce que les lois scientifiques sont censées exprimer.

Jane : Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce que vous entendez ici par « nécessité » ?

David : La nécessité signifie qu’il ne peut en être autrement. La contingence signifie qu’il peut en être autrement. La division entre les deux est cruciale pour toute façon de penser — même si, bien sûr, elles ne sont pas ultimement séparées : ce sont deux aspects.

Une autre façon de le dire est que la nécessité est ce qui ne peut être détourné. Lorsque nous pensons aux lois naturelles, l’une des premières choses à dire est que le mot « loi » est très mal choisi, car il donne l’impression que quelqu’un a légiféré sur la façon dont les choses sont. Autrefois, les gens croyaient que les lois étaient imposées par Dieu, mais la plupart des scientifiques n’y croient plus aujourd’hui ; alors quelle est, selon eux, la source de cette législation ? Dans la philosophie grecque antique, on ne parlait pas de lois, mais d’un ordre régulier qui apparaît dans la nature. Cet ordre régulier, s’il était nécessaire, aurait le même sens que notre mot « loi ».

Mais, comme je viens de le souligner, on ne peut pas vraiment comprendre le temps de cette manière, car il y a beaucoup de paradoxes. On peut dire, comme l’a fait Einstein, que tout le temps est présent à chaque instant, mais cela pose d’autres problèmes. Par exemple, cela implique que, dans un certain sens, notre expérience du temps, du mouvement, etc., est une illusion, et personne n’a réellement réussi à formuler quelque chose de cohérent à ce sujet. Ce qui s’en rapproche le plus, c’est de dire que notre mémoire fait partie du processus et que chaque moment successif a une mémoire distincte. Mais cela n’explique toujours pas la succession ; quelle est cette nécessité — cette véritable contrainte — qui nous pousse à passer d’un moment à l’autre ?

Je ne pense donc pas que le problème puisse être résolu dans le cadre dont nous disposons. La nécessité est censée s’appliquer à tout le temps, mais ici nous n’avons qu’un seul moment. Mais si nous disons que tout le temps est contenu dans cet instant unique, alors nous avons le problème de la succession.

Jane : Pensez-vous pouvoir résoudre ce problème dans le cadre que vous avez développé ?

David : Je ne pense pas que ce soit facile à résoudre. Notre théorie dit que le tout — c’est-à-dire l’ordre implicite — est un ordre au-delà du temps, et que le temps en émerge. Un moment se forme, puis un autre moment, puis un autre, et ainsi de suite. Et s’ils se forment de manière similaire, alors nous avons une succession avec une certaine similitude — et aussi une certaine différence, car rien ne reste totalement constant. Les règles générales que nous utilisons pour parler de la succession sont également fondées sur l’ordre implicite, tout comme les moments eux-mêmes. Ainsi, bien qu’elles soient constantes, elles ne le sont que relativement. Présenter les choses de cette manière permettrait au moins de parler du temps de manière cohérente et de rendre nos hypothèses explicites.

Jane : Vous voulez dire des hypothèses telles que l’intemporalité des lois utilisées ?

David : Oui. Ce qui est important ici, c’est que la nécessité de la séquence temporelle n’est pas dans la séquence temporelle elle-même. C’est un point crucial. Les gens l’ont cherchée au mauvais endroit. On peut trouver une sorte de nécessité relative dans la succession : mais la nécessité relative n’est pas vraiment une nécessité, elle ressemble davantage à l’idée grecque d’un ordre régulier ; elle reste ouverte à la contingence. Des gens comme Rupert Sheldrake l’ont récemment mis en évidence.

Michael : Vous faites référence à sa théorie de la résonance morphique [6], qui soutient que les lois naturelles elles-mêmes peuvent évoluer.

David : Oui. Mais cela pose également un problème, car vous faites de l’évolution une loi, et quel est le fondement de cette loi ? Je pense donc que la voie à suivre est de considérer ce fondement, cette totalité, qui n’est pas de l’ordre du temps et de l’espace. Le temps en émerge, mais avec suffisamment de régularité pour que nous ayons l’impression d’une nécessité.

Michael : Pourrait-on formuler que la nécessité et la contingence sont toutes deux présentes d’une certaine manière à ce niveau intemporel ?

David : Oui, nous pouvons le faire, mais en gardant à l’esprit que tout cela pourrait être contingent — c’est juste une étape qui mérite d’être explorée.

Jane : Cela ne fait-il pas partie des théories actuelles du Big Bang que le temps émerge de l’impulsion créatrice initiale ?

David : Oui, mais on ne sait pas du tout de quoi cela est issu. Il faudrait dire bien plus clairement que ce qui est impliqué est un ordre intemporel. Bien sûr, les théories cosmologiques sont en constante évolution et notre compréhension change donc tout le temps. Mais les questions philosophiques fondamentales sur le temps et la nécessité demeurent.

Mathématiques et imagination

Michael : Ce qui demeure aussi, ce sont vos observations sur la manière dont la pensée fonctionne, et sur les processus par lesquels nous élaborons des idées scientifiques ?

David : Oui. L’un des problèmes que nous rencontrons aujourd’hui est la tendance à considérer les mathématiques comme une vérité absolue. Nous pensons qu’exprimer les choses en termes mathématiques les rend plus précises, mais les mathématiques sont en fait très maladroites à certains égards. Lorsque vous écrivez une équation, vous pouvez faire toutes sortes de suppositions absurdes et vous pouvez mettre très longtemps à vous en rendre compte. Je ne dis pas que nous ne devrions pas faire de mathématiques, mais nous devons être conscients de ce que nous faisons, et c’est le manque de conscience que je conteste. Il faut parfois beaucoup de temps pour comprendre ce que signifient réellement les équations, et les mathématiques ont donc tendance à nous priver de la compréhension intuitive des choses.

Michael : Vous avez beaucoup parlé du besoin d’intelligibilité en science et de la nécessité de trouver des moyens d’exprimer ce qui se passe réellement en termes de processus physique.

David : Oui. C’est la distinction entre ce que j’appellerais la « connaissance mécanique » et la compréhension. On peut avoir un algorithme qui calcule tout, mais ce n’est pas la même chose que de comprendre ce qui se passe réellement. La science moderne a une très forte tendance à croire qu’un jour nous développerons une théorie du tout et que nous aurons un algorithme qui fera tout. Stephen Hawking [7] était l’un des partisans de cette idée ; il pensait que cela se produirait dans un avenir proche et que la physique théorique serait alors remplacée par les ordinateurs.

La science moderne s’est développée dans une direction très mathématique ; James Jeans a déclaré dans les années 1920 que Dieu devait être un mathématicien, et Heisenberg a dit quelque chose de la même nature plus tard. L’imagination en est venue à être considérée comme quelque chose qui dévoile le sens des mathématiques, alors que dans les siècles précédents, l’imagination était considérée comme la source de la compréhension et les mathématiques suivaient, rendant les intuitions plus nettes.

Cette évolution est telle que la plupart des physiciens estiment aujourd’hui que les mathématiques sont leur principal contact avec l’univers. Les expériences sont considérées comme une forme de contact beaucoup plus ténue, qui ne sert qu’à tester les mathématiques. Les physiciens modernes estiment donc que tout ce dont nous pouvons parler, ce sont les équations ; même si des idées imaginatives peuvent être utiles pour les comprendre, ce sont les équations qui sont vraies et qui révèlent le véritable modèle de l’univers.

Michael : Mais vous ne niez pas que les formulations mathématiques ont un rôle à jouer ?

David : Je pense que l’on peut aussi être créatif sur le plan mathématique, mais cela ne signifie pas que les mathématiques donnent une image complète. Pour ma part, je pense que le contenu intuitif/imaginatif est crucial, car l’imagination est essentiellement le lien entre l’inconnu — l’illimité — et le limité. Vous ressentez l’inconnu et ce qui en découle est exprimé par l’imagination. Puis cela devient plus défini par la raison, et, enfin, par les mathématiques. Les scientifiques utilisent encore l’imagination d’une certaine manière parce qu’ils trouvent des mots très pittoresques pour décrire les concepts mathématiques ou les particules fondamentales qu’ils découvrent, mais ces mots ne correspondent pas vraiment à ce qui se passe.

Jane : D’après ce que j’ai lu, Einstein était un exemple de quelqu’un qui utilisait l’imagination ; il arrivait à ses grandes idées par l’intuition, et ce n’est que plus tard qu’il les mettait sous forme mathématique.

Bohm : Oui, Einstein était extrêmement intuitif et il avait l’habitude de dire qu’il ne pensait pas avec des mots, mais avec des images — des images changeantes et des images récurrentes. Il pensait probablement comme un très jeune enfant, et l’un des indices à cet égard est qu’il n’a appris à parler qu’à un âge assez avancé — trois ans environ — il a donc poussé ce mode de pensée assez loin. Chez la plupart des gens, la pensée verbale prend le dessus. Krishnamurti pensait également que le mot est plutôt exagéré dans notre culture et qu’il faut aller au-delà des mots.

Il s’agit là d’un point commun entre ces deux personnes qui, autrement, pourraient sembler aux antipodes l’une de l’autre.

Kristhnamurti n’était pas non plus très enthousiaste à l’égard des images ; il utilisait lui-même beaucoup d’images et de métaphores, mais il estimait que nous devions aller au-delà de l’image. Certains de ses écrits peuvent donner l’impression qu’il préconisait l’abandon pur et simple de l’imagination, mais certaines de ses déclarations indiquent qu’il pensait que l’imagination créatrice avait sa place.

Einstein, bien sûr, a largement fait appel à l’imagination créatrice. Il ne tirait pas ses idées principales d’expériences, mais plutôt de l’ensemble de sa perception et de son expérience de la vie. Einstein était un mystique à sa manière, tourné vers le côté cosmique des choses, et il s’y intéressait profondément. C’est une autre similitude avec Krishnamurti, qui s’intéressait également beaucoup à l’aspect cosmique des choses. Il pensait que le cosmos était intelligent et compatissant, et il croyait qu’il pouvait s’exprimer à travers l’individu.

Jane : Par « cosmos », il n’entendait pas seulement le monde physique ?

David : Non, c’était beaucoup plus profond que cela.

Michael : Pendant que vous parliez, j’ai pensé à l’esthétique, à la beauté, qui peut pointer à la fois vers sa propre limitation et vers le fondement inconnaissable au-delà.

David : La beauté est un élément clé de la science, et de nombreux scientifiques et mathématiciens en ont parlé. L’une des caractéristiques de la beauté est qu’elle implique la cohérence.

Michael : Vous entendez par là l’ordre ?

David : Oui. Une incohérence soutenue ne peut pas être ressentie comme belle, bien qu’une certaine incohérence puisse être intégrée dans un niveau de cohérence plus élevé. Nous ne demandons donc pas une cohérence parfaite ; la créativité exige un certain niveau d’incohérence. Ce qui est trop symétrique et fermé n’est pas ressenti comme vraiment beau.

La beauté peut donc être perçue comme une cohérence, et elle peut également être perçue de certaines manières par les sens. Cela va très loin dans ce que j’appelle, dans ma terminologie, l’ordre replié ou enveloppé : la perception de la beauté — par les sens, je veux dire — est probablement plus profonde que la compréhension intellectuelle de la beauté en tant que cohérence. Je pense que les personnes créatives l’ont toujours su — Einstein, Poincaré, etc. Je pense que les temps modernes sont devenus plus durs et que les gens demandent toujours à en avoir pour leur argent et ainsi de suite ; ils ne veulent pas accorder d’importance à des choses comme la beauté.

Texte original publié le 16/6/2020 : https://besharamagazine.org/metaphysics-spirituality/david-bohm-wholeness-timelessness-and-unfolding-meaning/

__________________________________

1 DAVID BOHM & J. KRISHNAMURTI : The Ending of Time: 13 Dialogues Between J. Krishnamurti and David Bohm (Gollancz, 1985 ; tr fr Le temps aboli).

2 DAVID BOHM : A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of ‘Hidden’ Variables. (Phys. Rev. 85, 166, 1952).

3 DAVID BOHM: Wholeness and the Implicate Order (1980: Routledge, 2002 ; tr fr La plénitude de l’Univers).

4 DAVID BOHM & BASIL HILEY: The Undivided Universe (Routledge, 1993).

5 DYLAN H. MAHLER et al : “Experimental nonlocal and surreal Bohmian trajectories” in Science Advances (19 Feb 2016, Vol. 2, no. 2).

6 RUPERT SHELDRAKE: A New Science of Life (Blond et Briggs, 1981 ; 3e édition révisée, Icon, 2009 ; tr fr Une nouvelle science de la vie).

7 STEPHEN HAWKING: A Brief History Of Time:: From Big Bang To Black Holes (1988: Bantam, 2011 ; tr fr Une brève histoire du temps).