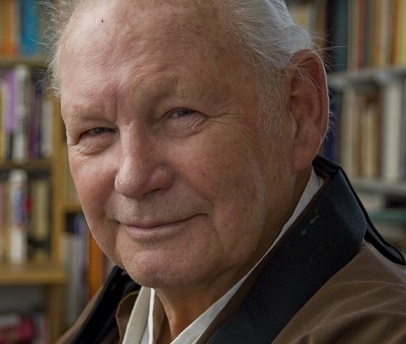

Le livre de M. Low (1928-2016), Créer la conscience, vient tout juste de sortir aux Éditions du Relié (mars 2000). J’ai eu la chance de traduire ce livre qui pour moi été révélateur. Je vous offre ici quelques réflexions faites en marge de la traduction, suivies d’un entretien avec Albert Low.

Au moment où je traduisais ce livre, je rencontrais périodiquement M. Low pour des séances de travail au cours desquelles nous corrigions les chapitres déjà traduits. Au cours de ces séances, il arrivait souvent qu’à l’occasion d’une phrase sur laquelle on s’arrêtait, d’un commentaire ou d’une question que je posais, M. Low se lance dans une sorte d’impromptu, improvise autour d’une idée ou se livre à une réflexion à voix haute apportant toujours un éclaircissement en même temps qu’une perspective pour moi inattendue. Je cueillais au vol ces moments tout à fait imprévus, qui jaillissaient spontanément et que j’appelais en moi-même de petits éclats de lumière. Je me trouvais chanceuse de bénéficier de ces moments privilégiés qui me permettaient de pénétrer plus profondément sa pensée et ainsi d’élargir la mienne. J’ai remarqué que je quittais toujours ces rencontres dans un état d’interrogation étonnée (le mot « wonder » serait encore plus juste), avec l’impression que l’espace s’était ouvert, dilaté. L’esprit s’était dilaté. Il y avait une plus grande clarté, exactement comme après un teisho. Quand je tentais de prendre des notes en revenant chez-moi, le souvenir de la formulation exacte commençait déjà à s’estomper, souvent les mots me manquaient, mais la clarté était là, l’espace était là, indéniable. Un jour je me suis dit que j’aimerais faire un recueil des propos de M. Low que j’intitulerais : The sûtra of Wonder. Le titre me plaît énormément. Il m’apparaît refléter exactement la coloration particulière que prend son enseignement, sa caractéristique, c’est-à-dire son insistance, pour ne pas dire son entêtement, à vouloir que se réveille en nous cette capacité d’étonnement. Wonder !

C’est un peu pour recréer si possible cette ambiance que j’ai pensé faire une entrevue avec lui à l’occasion de la parution de son livre : Créer la conscience. Ce livre-là c’est son livre, c’est-à-dire celui qu’il considère comme le plus important, qui lui a coûté le plus d’efforts aussi, dans lequel il a tenté d’articuler ses idées et ses intuitions les plus fondamentales et où il développe une vision radicale, qui va à la racine de l’évolution, son moteur interne, son dynamisme qu’il appelle l’ambiguïté.

Je n’ai pas l’intention ici de résumer ce livre. Je crois bien d’ailleurs qu’il ne se résume pas. Mais disons que ces mêmes moments d’éclaircies, d’interrogations étonnées, ces « Ah ! », je les ai vécus aussi en le lisant et en le traduisant. Ils me sont venus souvent alors que je butais sur un passage particulièrement difficile et que je devais m’arrêter pour jongler. Ou quand je relisais un chapitre pour la énième fois. C’est pourquoi d’ailleurs je dis que la meilleure façon de lire ce livre, c’est de le relire. C’est comme marcher dans un nouveau paysage : on ne peut pas tout voir d’un seul coup. Il faut se laisser le temps de le marcher et de le contempler. Ce livre, en l’occurrence, il faut le ruminer ! « Pour vraiment comprendre ce dont je parle, dit M. Low, il faut lire ce livre avec ses muscles ! » C’est une compréhension qui n’engage pas que l’intellect ; c’est tout l’être qui doit être mis à contribution. Le lecteur est appelé à participer, par son attention, sa réflexion et son questionnement, à l’émergence d’une nouvelle image de l’homme et de l’univers, à un changement radical de perspective.

Ce livre n’est pas un livre de philosophie, ni un livre de science, ni un livre typiquement « zen », encore qu’il parle d’évolution, de grands thèmes philosophiques, de créativité, de zen et d’autres choses et qu’il se termine sur la musique. C’est un inclassable. Ce serait plus près du mythe, dit M. Low en introduction. Parce que le mythe s’intéresse aux origines, à la source. Mais l’origine dont il est question ici n’est pas située dans un temps horizontal, le temps de la chronologie et des événements ; lorsque M. Low parle de l’origine de la conscience et de la vie, il ne retourne pas dans le passé. C’est l’origine dans le « maintenant », c’est une ouverture à la verticale, auquel il nous convie.

« Ce que j’ai tenté de faire, m’a dit M. Low, c’est d’ouvrir une perspective entièrement nouvelle sur le mystère de la vie, sur ce qu’on pourrait appeler “le miracle de l’être”. Le livre en un sens s’est écrit de lui-même. Quand je pense à ce qui se produisait quand j’écrivais, je dirais que c’était comme de regarder constamment dans ce que T.S. Eliot appelle “le cœur de la lumière”. Pas au sens littéral évidemment ». C’est donc au cœur de la lumière, au cœur de la conscience, que ce livre nous invite, au cœur du miracle de l’être, là où un est deux et deux est un, dans le moteur de l’évolution : l’ambiguïté.

Après avoir lu le livre, quelqu’un m’a dit un jour : « Il nous amène au seuil de l’indicible ». J’ai trouvé que c’était la façon la plus juste de le condenser en une seule phrase. Il nous amène à frôler constamment le mystère, jusqu’au seuil qui se révèle, de ce côté-ci, de l’indicible et pour autant que nous soyons capables de nous y tenir, dans l’ambiguïté, et aussi dans l’émerveillement.

Monique Dumont

________________________________________

Entretien avec Albert Low par Monique Dumont

« Il y a cette croyance répandue que les machines sont intelligentes et qu’un jour leur intelligence surpassera celle des humains. Cette façon de penser est le résultat d’une vision mécanique de la vie et de la conscience. Une véritable compréhension de la créativité, et c’est ce que j’ai tenté de montrer dans mon livre, amène au contraire à voir que les machines ne peuvent pas être créatrices.

À moins de saisir l’ambiguïté, nous ne comprendrons jamais la vie et la conscience. Elles ne se laissent pas appréhender par la raison ou par la logique binaire. Si nous persistons à voir la vie et la conscience comme étant, bien que complexes, le jeu de causes et d’effets mécaniques nous entrerons en relation avec les autres de plus en plus comme si nous étions de simples machines. Ce qui fait l’essentiel de l’humain risque d’être oublié et nous pourrions vraiment entrer dans un âge des ténèbres ». (Albert Low)

Votre livre Créer la conscience a été écrit en réaction contre cette vision mécanique de la vie et de la conscience. En fait, j’ai envie de vous demander en premier lieu non pas pourquoi mais contre quoi ce livre a été écrit ?

En effet (rires…) Quand je réfléchis à ce qui m’a poussé à écrire ce livre, je dirais qu’il y avait un certain, comment dirais-je, désir de partir une croisade ! Mais vous savez, ce n’est pas nouveau dans la tradition zen. Les maîtres anciens ont toujours raillé ou vertement critiqué le bouddhisme institutionnalisé de leur temps. Nous n’avons plus une institution religieuse dominante aujourd’hui, mais nous avons quelque chose qui est presque une religion et c’est la société technologique. La télévision en particulier m’apparaît comme le foyer de cette société technologique dans laquelle nous vivons. Et ce que je voulais faire dans mon livre, c’est d’amener les gens à s’interroger, à remettre en question toute cette idée que « nous sommes des machines », que « nous sommes programmés ». On entend souvent ce genre de phrases : « nous sommes programmés pour faire ceci ou cela », ou « vous devez presser le bon bouton pour avoir la bonne réaction », ainsi de suite. Ça me donne un sentiment de claustrophobie spirituelle quand je lis des livres où l’humain est constamment dévalué, rabaissé au nom de la science, de la pensée « dure ». Et je crois qu’aujourd’hui c’est la chose la plus contraignante pour les humains, et aussi un grand obstacle à la capacité de s’étonner, de s’émerveiller.

Cet endoctrinement auquel nous sommes constamment soumis, ce constant rabaissement à l’état de machine, il faut le voir pour ce que c’est : uniquement de la propagande ainsi que de la pensée médiocre. Mon livre, en quelque sorte, est un cri dans le désert, car il n’y a pas beaucoup de réactions contre cette façon de penser, c’est un cri d’exaspération contre cette pensée qui est si superficielle et si pauvre. C’est une sorte de « réveillez-vous ! ». Et c’était en arrière-plan quand je l’écrivais.

Peut-on dire que votre livre s’attaque à une idolâtrie fondamentale, celle de la certitude ? Ou la croyance que tout est explicable par la raison et la logique ?

Oui, tout à fait. Car cela vient avec la pensée technologique, la pensée technologique est toujours à un seul niveau, toujours à la surface. L’idée de hiérarchies de significations ou de profondeur n’existe tout simplement pas pour cette pensée. Tout est réduit à un seul niveau. Vous savez, tout n’est pas explicable. Ça ne veut pas dire non plus que tout est inexplicable. Tout est approprié à son niveau approprié. Ainsi, il n’y a rien de mal dans le fait de dire : « Supposons que nous pouvons comprendre l’être humain sans avoir recours à la conscience. Supposons que nous pouvons le voir comme une machine. Et voyons en conséquence jusqu’où on peut aller dans la compréhension ». Il n’y a rien de mal là-dedans. Mais le saut de « supposons » à « c’est ainsi » est ce qui constitue pour moi une pensée superficielle. Nous employons des métaphores comme leviers pour nous amener dans des régions inconnues et ensuite nous les prenons au pied de la lettre. Oui, on peut dire que l’univers est une machine, comme métaphore, cela nous donne une sorte de contexte, mais de dire que l’univers est vraiment une machine, ce n’est que de la pensée pauvre. C’est une violation de ce qui fait l’essentiel des êtres humains.

Prenons la question de la mémoire comme exemple. On dit que les ordinateurs ont une « mémoire ». Cette métaphore possède une certaine efficacité. Mais d’un autre côté, ce n’est tout simplement pas une mémoire. Ce ne sont que des rayures sur une sorte de surface plastique résultant de changements électroniques. Ce n’est pas une mémoire comme la mienne ou la vôtre. Votre mémoire ou la mienne impliquent toutes sortes de connotations émotionnelles et de pensées structurantes, c’est fluide comme la surface animée d’un lac, constamment en train d’apparaître et de disparaître, certains aspects sont intensifiés, d’autres non. Cette mémoire est très différente de ce qu’on appelle une « mémoire » en informatique. Comme je le disais donc, il n’y a rien de terrible dans cette métaphore, sauf lorsqu’on la prend au pied de la lettre ; c’est là que ça devient terrible.

Dans votre livre, vous parlez de l’évolution de la conscience. Bien sûr, il faut comprendre que cette conscience dont vous parlez n’appartient pas à « quelqu’un » et ce n’est pas non plus exclusif aux humains.

Quand on regarde du point de vue de l’évolution de la conscience, la notion même de l’humain change. Ce qu’il y a, c’est une force intelligente, dynamique et créatrice à l’œuvre qui se manifeste comme humain, entre autres. Dans le bouddhisme, il y a cette notion de Bouddha cosmique ; pour parler de l’ultime, de cette force dynamique, on peut utiliser l’expression Bouddha cosmique. C’est la réalité. Ce que l’on voit sur l’écran de la conscience, c’est aussi le Bouddha cosmique. Quand le maître a dit : « Les montagnes, les arbres, le ruisseau, c’est mon visage », il disait la même chose ; c’est le visage du Bouddha cosmique.

Ce moi qui croit posséder la conscience est lui-même un produit de cette conscience, ou Bouddha cosmique ; l’illusion c’est de croire que « je » existe en dehors, indépendamment du monde. Ce qui existe est l’entière manifestation de cette force créatrice à l’œuvre. Quand le bouddhisme dit que tout est esprit, ce n’est pas de l’idéalisme ou du solipsisme, il ne dit pas tout est mon esprit, à moi, Albert Low. Mais néanmoins, l’esprit ne peut se manifester que comme mon esprit. En d’autres termes, ce n’est pas un esprit abstrait, il est essentiellement personnel, mais ce n’est pas une personnalité. Le monde n’est pas abstrait, il est essentiellement personnel, concret.

La science a introduit la notion d’un monde objectif abstrait, dépersonnalisé. Alors, quand on entend dire que le monde n’est pas à moi, ou que la conscience n’est pas à moi, on a tendance à traduire cela en empruntant la vision scientifique abstraite et objective. Mais ce n’est pas ainsi.

C’est essentiellement moi, mais ce moi ne m’appartient pas ?

La force créatrice n’est pas abstraite, elle est concrète, aimante, personnelle, elle ne peut se manifester qu’en tant que moi, mais vous avez raison, ce moi n’est pas mien. Voyez-vous, lorsque les gens essaient de répondre à la question « Qui suis-je ? », ils cherchent dans un monde abstrait, ils essaient d’adopter un point de vue objectif, demeurant ainsi dans la dualité observateur ou participant. Mais il faut aller au-delà de cette dualité, à la source d’où elle provient, et ça, c’est la réalité. Quand nous sommes en samadhi, il y a cette lumière vibrante, cet amour vivant, il n’y a rien d’abstrait ou d’impersonnel. Quand les gens ont peur de la mort, ils ont peur de ce néant froid et abstrait qu’ils créent par leur conceptualisation de la mort.

Vous n’aimez pas utiliser l’expression conscience cosmique, n’est-ce pas ?

Non, car elle laisse entendre qu’il existe une conscience dont je serais une partie. Ce dont je parle ne peut se manifester que concrètement : tout est son entière manifestation. Ça ne se manifeste jamais partiellement. On ne peut avoir des parties ou des morceaux d’unité. Quand l’unité se manifeste, elle se manifeste absolument, complètement. Et c’est ce qui nous donne cette vision déformée de nous-mêmes, car nous avons à la fois tort et raison. Nous sommes la pleine manifestation, l’unique qualité de ce Bouddha ou quelque soit le nom qu’on lui donne, mais parce que nous investissons cette qualité dans une forme, parce que nous disons que cette forme a l’unique qualité du Bouddha, nous entrons en conflit avec une autre forme qui prétend la même chose. Tant que nous ne permettons pas à la force créatrice elle-même de prendre le dessus, il y a conflit. Quelqu’un a déjà dit : tout est unique, il n’y a pas de différence. C’est une phrase très intelligente.

Diriez-vous que c’est votre livre le plus important ?

Ah oui, c’est certainement mon livre le plus important. Mais plus j’y pense, plus je doute qu’il ait beaucoup d’impact. Il heurte de front le courant dominant. Il demande un virage que bien peu de gens sont disposés à faire. Vous savez, la plupart des gens s’accrochent émotivement à leur compréhension; ils la voient comme l’œuvre de leur vie. Et quand cette compréhension est remise en question, c’est comme si c’était l’œuvre de leur vie qui l’était. Encore là, c’est investir l’absolu dans la forme. Alors, plutôt que de voir le processus créateur, au lieu de se dire : « Oh, c’est formidable, je peux tout jeter par terre et tout reconstruire d’une façon complètement différente… » on se braque.

Par qui souhaiteriez-vous être lu ?

Ce doit être une personne qui aime les idées, qui aime se colleter avec les idées. Non pas aimer l’idée uniquement pour l’idée, mais aimer l’idée parce qu’elle focalise, concentre son énergie créatrice, sa lumière. Une personne qui cherche la vérité et aime les idées comme un chemin vers la vérité et est prête à investir beaucoup d’efforts en conséquence. Parce que tout notre mental, toute notre façon de penser les choses vise à nous faire échapper à l’ambiguïté.

Vous avez voulu ouvrir une perspective entièrement nouvelle sur le mystère de la vie, avez-vous dit. L’ambiguïté est au cœur de cette nouvelle perspective. Comment pourriez-vous présenter cette notion à quelqu’un qui ne vous a pas encore lu ?

Habituellement, on utilise ce mot quand on veut dire qu’il existe deux aspects, deux façons d’interpréter une chose. J’utilise ce mot d’une façon spéciale. Prenez cette table, par exemple : vous pouvez la regarder au niveau de sa forme ou au niveau de sa substance. Il y a donc une ambiguïté ici. Vous ne pouvez voir la forme lorsque vous regardez la substance et vice-versa. Les deux, pourtant, sont là. Donc vous voyez le tout, mais le tout que vous voyez n’est qu’une partie : la forme de la table par exemple ou sa matière. C’est ce que j’entends par ambiguïté. Une métaphore est une ambiguïté aussi. Quand vous dites « les pommettes de ses joues sont des roses », est-ce que vous voyez les pommettes ou les roses ? C’est la tentative de réconcilier ce qui est incompatible, l’impossibilité de voir les deux en même temps qui rend la métaphore vivante.

L’ambiguïté serait une logique vivante ? C’est-à-dire qu’elle implique une tension, ou plutôt une sorte d’acte de créativité ?

Oui. C’est ce que j’introduis dans la notion d’ambiguïté, j’introduis l’élément créateur que j’appelle l’unité. Nous sommes un et nous voyons un, naturellement. Il y a cette tendance naturelle à toujours voir l’unité. Les tests de Rorschach, par exemple, ce sont des taches d’encre, mais on ne peut se contenter de les laisser ainsi, il nous faut les transformer en visages, en animaux, etc. Nous structurons constamment, nous transformons constamment des éléments disparates en une unité cohérente.

Il y a donc cette pulsion vers l’unité. Et pourtant, en même temps, nous les humains, voyons le monde à partir de deux points de vue complètement opposés. L’un comme si nous étions au centre du monde et l’autre comme si nous étions à l’extérieur, à la périphérie. Vous pouvez voir cette pièce, par exemple, comme si vous étiez dedans comme si la pièce vous enveloppait, et vous pouvez la voir aussi comme si elle était devant vous, comme si vous étiez à l’extérieur. Ce sont deux points de vue complètement différents. Ils sont tous les deux valables, mais pourtant, nous exigeons un seul point de vue. Par conséquent il y a une tension qui est générée ; il y a deux points de vue et il y a cette aspiration à l’unité.

Alors, nous créons un autre centre qui est une réconciliation, autant que faire se peut, de ce conflit. Quelquefois le centre réconciliateur fonctionne en niant l’un des deux points de vue. C’est ce qu’on voit dans la science moderne : on dit que la conscience n’existe pas, qu’il n’y a que le monde matériel, et donc, pour un temps, cette tension fondamentale est apaisée. Mais quand on vit concrètement, quand on vit notre vie de tous les jours avec la famille, les amis, le travail, etc., on ne peut pas le faire. On est constamment plongé là-dedans et on doit constamment trouver un centre stabilisateur dans un monde en totale mouvance. C’est ce qui donne naissance aux tensions, aux souffrances, aux réussites et aux joies, selon que le centre est stable ou instable, sécurisant ou menaçant.

La logique classique serait une façon de casser l’ambiguïté ?

Oui, la logique classique dit c’est ceci ou bien c’est cela. Ça ne peut pas être les deux. Mais il n’y a pas que cela en jeu. Vous voyez, quand je parle de l’ambiguïté, et de la logique de l’ambiguïté, j’essaie de montrer la structure de ce qui est une situation intelligente, dynamique, créatrice. C’est ce qui est fondamental. Dans la pratique zen toutefois, on n’essaie pas d’en parler, on l’est, et tous les koans tentent de débarrasser les gens de cette tendance à en parler. Seulement l’être. Je crois que c’est essentiel.

Mais en même temps, si notre vision qui découle de notre pratique zen se bute constamment à un monde qui nie la vérité de ce que nous voyons, alors nous allons constamment nous sentir comme des marginaux, et à moins d’avoir la capacité de passer au travers, cela peut même rendre la vie plus difficile. Je sais que des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente ayant complètement changé leur compréhension de la vie ont dû parfois suivre une sérieuse thérapie pour être en mesure de s’adapter au monde. Mais ils le font ; ils s’adaptent. Mais moi, je veux adapter le monde ou la vision de monde à la réalité qu’on peut entrevoir avec la pratique du zen.

Nous vivons à une époque où la culture est très diversifiée, très éclatée.

Nous vivons une époque de très grande ambiguïté. Avant, les gens pouvaient partager une réalité commune, que ce soit un pays, une religion, une croyance, etc., ils pouvaient se référer à une réalité commune. Maintenant, chacun a sa propre réalité, chacun a des droits, c’est le règne des minorités. C’est quelque chose de complètement nouveau, les minorités ont plus de droits que la majorité.

Le danger, c’est le retour du pendule ; c’est de passer de cette grande ambiguïté, et grande insécurité aussi, à un nouveau monolithisme. Et ce monolithisme pourrait fort bien être un cerveau électronique centralisé. Et nous allons être branchés là-dessus, accrochés. Ouspensky avait très peur que le futur de l’humanité soit une régression à l’état de fourmis. Nous risquons d’aller vers quelque chose de ce genre.

Mais c’est horrible !

Oui c’est horrible. Et c’est pourquoi, comme je le disais au début, je lutte, je ne veux pas dire que je vais commencer une croisade (rires)… mais je réagis à cette situation qui veut faire de nous des machines. Il nous est encore possible de voir l’énorme potentiel dans le chaos actuel des réalités multiples. Voyez-vous, comme je l’entends, chacun de nous est la totalité…. Alors, trouver une façon de nourrir cela, d’une manière non exclusive…. Cela peut se comprendre à l’aide de la métaphore du filet d’Indra. Vous devez être une des billes de cristal, vous comprenez ? On ne peut pas le regarder de l’extérieur ; de l’extérieur, toute la métaphore est détruite. Nous devons le voir de l’intérieur de la bille de cristal. Autrement dit, non pas à partir d’une position privilégiée. Si vous le regardez de l’extérieur, c’est le point de vue de Dieu, l’œil de Dieu, donc une position privilégiée. C’est la façon dont nous voyons le monde maintenant. Nous pensons tous que nous avons une position privilégiée : « je » vois le monde. Mais quand on est dedans, personne n’a de position privilégiée et, par conséquent, chacun est unique, mais pas unique d’une manière compétitive, unique parce que c’est notre nature. La question qui se pose alors est comment accomplir, réaliser cette totalité que nous sommes. C’est une toute nouvelle vision de l’être humain qui en découle. Nouvelle pour la société actuelle, mais non pas nouvelle dans le monde. C’est ce que les bouddhistes zen, les maîtres zen, entre autres, ont essayé de faire : ouvrir les gens.

C’est la raison pour laquelle vous écrivez aussi ?

Il n’y a pas une seule motivation. La motivation première est que je tente de comprendre par moi-même ce qui se passe. Il est certain que, si je n’enseignais pas, je n’écrirais pas. C’est parce que j’ai toujours ce sentiment de l’insuffisance de ce que je fais que je veux en faire plus. Je me demande constamment : comment le faire mieux, que peut-on faire ? Et cette question m’amène inévitablement à une sorte d’effort, une lutte pour tenter de trouver une meilleure façon de dire et je commence à écrire. L’écriture impose des limitations et, de ce fait, elle nous invite à clarifier davantage.

Ce livre qui vient de sortir, c’est le résultat de 40 ans de méditation et de réflexion. Ce n’est pas un livre facile. Ce n’est certainement pas ce genre de livres sur la spiritualité qui ressemblent à des livres de recettes.

Un des problèmes, et je fais la remarque dans le livre lui-même, c’est que je parle au sujet de l’ambiguïté. Et quand on en parle, ce n’est plus ambigu. On la perd. Quelqu’un doit être plongé dans l’ambiguïté pour apprécier ce qui est dit à son sujet. C’est pourquoi je dis qu’il faut lire le livre avec ses muscles. C’est intéressant d’ailleurs. Vous voyez, la structure musculaire elle-même est une manifestation de l’ambiguïté. Les muscles, comme les biceps et les triceps, travaillent en opposition ; mais pourtant, le mouvement, quand on marche par exemple, se fait très aisément. C’est remarquable. Marcher est impossible ! Et pourtant, on le fait ! Pour en revenir au livre, pour le lire, il faut être à l’aise avec l’ambiguïté, avec la tension, l’anxiété ; je ne veux pas dire l’aimer, mais être à l’aise, comme on peut être à l’aise avec les coups de vent, par exemple.

Ne pas en avoir peur.

C’est ça, ne pas en avoir peur.

Pour vraiment apprécier votre livre, faut-il avoir une pratique spirituelle ? Ou du moins une pratique de réflexion profonde ?

De réflexion, oui. Prenez par exemple le Iron Cow of Zen. J’ai reçu beaucoup de commentaires très positifs au cours des années au sujet de ce livre. Des gens m’ont écrit, m’ont téléphoné pour me dire combien ils l’avaient apprécié. Et c’est dans ce livre que j’entre pour la première fois dans une exploration de l’ambiguïté. Tout ce que je dis dans Créer la conscience est déjà présent de façon embryonnaire dans le Iron Cow. Il est le germe, Créer la conscience est le fruit. Ce qui m’amène à dire qu’un grand nombre de gens qui n’ont pas nécessairement une pratique spirituelle sont conscients de la nécessité de faire face à l’ambiguïté.

Écrire fait partie de votre enseignement ?

Oh oui. Et mon livre, on peut le voir comme une sorte d’apologie, d’éloge du zen. Apologie, dans le sens qu’il montre la valeur de cet enseignement. C’est une façon d’ouvrir l’enseignement en quelque sorte, de le faire déborder d’un sentier qui serait uniquement celui de la religion. Il n’y a qu’un seul chapitre qui traite du zen proprement dit dans mon livre, mais quiconque pratique le zen et lit mon livre avec sympathie verra qu’il est étayé, soutenu de toutes parts par la pratique. Il n’aurait jamais pu être écrit sans cette pratique, jamais.

C’est ce que de plus en plus j’aimerais faire : amener les gens à vraiment savoir ce que signifie être créateur. C’est là que réside le secret.

Mais pas la créativité telle que conçue habituellement ?

Non, ce n’est pas dans le résultat, pas dans l’objet, non. La créativité, c’est ce que nous sommes : nous sommes créativité. J’aime l’image de la fontaine, constamment en mouvement, en perpétuels jaillissements, moment par moment.

Et la mort dans ce point de vue ?

Voyez-vous, lorsqu’il y a une grande lumière, il y a aussi une grande obscurité. Mais l’obscurité n’est pas négative. On considère toujours la lumière comme étant positive et l’obscurité négative. Cela provient de notre mode habituel de penser par oppositions. On peut dire que, comme le silence est nécessaire au son, le son étant le silence manifesté, la vie est la mort manifestée.

Il y a une autre métaphore que j’utilise parfois et c’est celle d’une grande feuille de papier blanc. Au centre de cette feuille blanche, il y a un point noir. Quand on regarde la feuille de papier, on voit toujours le point noir parce qu’on focalise naturellement sur ce point. Le point noir est la vie, la feuille de papier la mort. C’est lorsque le focus se dissout que la feuille de papier apparaît dans sa totalité. Ce n’est pas une négation, la vie et la mort ne doivent pas être vues comme étant positive ou négative, une addition ou une réduction. Il y a cette créativité en perpétuelle effervescence, un bouillonnement.

Est-ce que j’ai raison de dire que la particularité de votre enseignement, votre voix unique comme maître, c’est de nous amener à l’interrogation étonnée, à l’émerveillement (wonder) ?

Je ne crois pas qu’on puisse dire que c’est unique. Tout enseignement spirituel véritable tient compte de cette dimension. Voyez-vous, c’est merveilleux !….. Dans le christianisme, par exemple, il y a des hymnes qui me touchent beaucoup parce qu’ils donnent la possibilité à ceux qui chantent d’exprimer cet émerveillement.

Vous terminez votre livre sur la musique

Oui je crois que la musique, plus que quoi que ce soit d’autre, peut donner forme à la vérité. Elle la rend audible. Comme je l’ai dit dans ce chapitre, quand on écoute de la musique, on entend la voix de Dieu — ou la voix de l’unité dynamique. Cette lumière créatrice, dynamique et intelligente devient manifeste dans la musique. Bien sûr, pour moi, c’est surtout la musique classique. Je crois que ce que cette musique a découvert, c’est un moyen très puissant de nous ouvrir à une force qui n’est ni matérielle ni psychologique, la force du monde intermédiaire.

D’une certaine façon, les grandes symphonies sont la culmination des processus créateurs en Occident, un peu comme les koans, entre autres, l’ont été pour l’Orient. La musique en arrive à une approximation beaucoup plus proche de ce que fait la vie que l’intellectualisation ou la conceptualisation. J’ai été très touché d’entendre un compositeur contemporain dire que sa musique, essentiellement, permettait « d’entendre l’expérience humaine de l’ambiguïté ». C’est, d’une autre façon, ce que j’ai tenté de faire aussi dans mon livre.

L’expérience de l’ambiguïté dans l’unité ?

Tout est un ; c’est là-dessus que je commence mon livre et aussi que je le termine. J’aimerais qu’arrivé à la fin du livre, le lecteur voie cette affirmation d’une manière neuve et ait le goût de relire le livre avec cette fois la compréhension acquise par une première lecture. On ne peut comprendre vraiment ce « tout est un » sans avoir lu le livre en entier ; l’expression elle-même est tellement usée, elle a été galvaudée par un usage abusif et superficiel spécialement dans ce courant du nouvel âge des dernières décennies. Lorsque je l’emploie dans les premiers chapitres, c’est comme si j’utilisais une expression morte, mais je souhaite qu’à la fin du livre, les lecteurs la voient d’un œil neuf. Pour moi c’est une notion extrêmement passionnante, exaltante même. Mais il faut avoir traversé un grand nombre d’expériences d’ambiguïté pour comprendre pourquoi je dis que toute cette notion est si exaltante. C’est ce que le livre fait : une traversée de l’ambiguïté.