(Revue Question De. No 40. Janvier 1981)

Les tapisseries du musée de Cluny dites de « la Dame à la licorne » ont fait couler beaucoup d’encre ces dernières années (disons depuis la seconde moitié du XIXe siècle) et cela parce que les traces écrites qui entourent leur confection manquent cruellement. Là où l’inconnu subsiste, le mystérieux s’insinue, s’il ne préexiste pas déjà. Ainsi chacun y a été de son interprétation.

On a vu ainsi s’installer un curieux totalitarisme à saveur religieuse qui très souvent exclut mutuellement les différentes factions en présence. C’est dire combien peu sont ceux qui ont cherché à faire la synthèse des différentes interprétations existantes. Ainsi les alchimistes pensent qu’elles évoquent Diane de Poitiers (Symbole du poids-tiers, voir Eugène Canseliet : Alchimie, 1-720 1/5, J.J. Pauvert, 1978) car, « le sujet étant d’excellente qualité et convenablement préparé, la fraction mercurielle, qui en est recueillie à la fin de la première opération, pèse, à peu de chose près, trois fois moins que la totalité engagée au début ».

La tradition chrétienne au long d’une lente et patiente élaboration à partir de la Bible des Septante et relayée par saint Grégoire le Grand, saint Isidore de Séville, Honorius d’Autun, sainte Hildegarde, abbesse de Bingen, va faire de la licorne le symbole de l’incarnation du verbe divin dans le sein de la Vierge Marie et il découlera de ce symbolisme une profusion de représentations iconographiques surtout en Allemagne, en Autriche, en Suisse et dans les Pays-Bas. L’apogée de cette production artistique se situant au XVe siècle soit à l’époque où les tapisseries ont été tissées [Si l’on en croit Alain Erlande Brandenberg dans sa très belle étude sur les tapisseries intitulée : « La Dame à la Licorne », Éditions de la Réunion des Musées nationaux ; elles pourraient avoir été tissées à Bruxelles].

L’anneau de la licorne

Des amateurs d’histoire, et d’histoires drôles sans doute, ont vu un quelconque conte des mille et une nuits à l’origine des tapisseries à cause des blasons aux trois croissants d’argent, rappelant le croissant turc.

Les tenants de la tradition courtoise y ont vu, non sans discernement, l’étalage de la mystique des troubadours des XIIe et XIIIe siècles.

Les psychanalystes freudiens, poursuivant sur la lancée de leur maître, voient dans la corne de la licorne un emblème phallique qui trahit le conflit œdipien.

Les artistes, quant à eux, délaissant toute érudition oiseuse ont laissé parler leur cœur en face des tapisseries. Nombreux sont les écrivains qui à des titres divers se sont préoccupés d’elles. George Sand par exemple qui les découvrit dans un triste état au château de Boussac, dans la Creuse en 1844. Prosper Mérimée, alors inspecteur des Monuments Historiques qui en conseilla l’acquisition aux Pouvoirs Publics dès 1842. Les poètes en ont tiré une inspiration inlassable, depuis le Moyen Age. Ainsi Thibault de Champagne, dans les poésies du roi de Navarre :

« Ainsis com unicorne suis,

Qui s’esbahit en regardant

Quand la pucelle va mirant,

Tant est lié de son ami ;

Pasmé chet en son giron

Lors l’occit-on en trahison…

Et moi on fait de tel semblant

Amors et ma Dame, por voir ;

Mon cueur n’en puis point ravoir… »

Poème qui semble accréditer la rhétorique courtoise en relation avec la licorne.

Plus proche de nous Rainer Maria Rilke dans la deuxième partie des sonnets à Orphée :

« Oh ! c’est elle, la bête qui n’existe pas.

Eux, ils n’en savaient rien, et de toutes façons son allure et son port, son col et même la lumière calme de son regard — ils l’ont aimée.

Elle, c’est vrai, n’existait point.

Mais parce qu’ils l’aimaient bête pure, elle fut.

Toujours ils lui laissaient l’espace.

Et dans ce clair espace épargné, doucement,

elle leva la tête, ayant à peine besoin d’être.

Ce ne fut pas de grain qu’ils la nourrirent,

mais rien que, toujours, de la possibilité d’être.

Et cela lui donna, à elle, tant de force,

Qu’elle s’en fit une corne à son front. L’unicorne.

Et puis s’en vint de là, blanche, vers une vierge,

et fut dans le miroir d’argent et puis en elle. »

Plus proche de nous encore, comment ne pas citer les vers sublimes de René Char [René Char : la Nuit talismanique, p. 83, éditeur Albert Skira (Paris, 1972)] :

L’anneau de la licorne

Il s’était senti bousculé et solitaire à la lisière

de sa constellation qui n’était dans l’espace recuit

qu’une petite ville frileuse.

A qui lui demanda : « L’avez-vous enfin rencontrée ?

Êtes-vous enfin heureux ? » il dédaigna de répondre

et déchira une feuille de viorne.

On voit donc que le symbolisme de la licorne a été approché de multiples façons et qu’il peut paraître utile de dégager une signification qui soit la synthèse des significations entrevues jusqu’ici.

C’est le propos que je poursuis dans ce texte. Bien sûr je n’espère pas échapper à une certaine partisanerie, moi-même. En effet, je n’ai nulle prétention à la recherche historique impartiale et j’entends commenter les tapisseries à partir de l’expérience que j’en fis l’été de 1979. Qu’on me comprenne bien. Je connais les tapisseries depuis longtemps. Je les trouvais belles. Je les avais vues souvent. En 1979, pourtant, il se passa quelque chose de nouveau. Elles ont pris un « sens » pour moi, qui n’exclut ni l’alchimie, ni la mystique courtoise, ni le message chrétien et qui renoue avec l’origine orientale de la licorne.

Un processus d’individuation

Ici s’insère une notion très chère à mon cœur ; la notion de processus. En tant que psychothérapeute gestaltiste, c’est une notion très féconde pour expliquer la genèse des besoins et comment leur satisfaction est entravée en cas de névrose. Les étapes par lesquelles on entre dans la folie ou dans la sainteté sont en fait des points où on focalise l’attention sur la dynamique du consultant ou celle du candidat à l’initiation. La gestalt-thérapie et le tarot se rejoignent sur ce point [Edouard Finn : Tarot, Gestalt et Énergie, p. 99 et suivantes, Éditions de Mortagne, Montréal (1980)].

Les tapisseries me sont donc apparues comme reliées entre elles par un processus qui est le processus de la croissance personnelle, dont le point de départ est l’état profane (névrotique ?) et le terme l’état réalisé (satori, samadhi, nirvana).

Le chemin parcouru est le processus d’individuation de Jung, la Sadhana, la pratique alchimique, le chemin spirituel dans son acceptation la plus générale.

Je n’ai pas cherché à ordonner les tapisseries dans un ordre différent de celui dans lequel elles se trouvent au Musée de Cluny, puisqu’elles m’ont révélé leur sens dans cet ordre là.

Signalons qu’elles portent des noms évoquant les cinq sens plus une sixième intitulée « à mon seul désir ». Ces noms sont à mon avis tout à fait arbitraires mais par commodité, je les conserverai tout au long de cet exposé, comme il est d’usage.

Au Musée de Cluny, elles sont exposées dans une magnifique rotonde construite expressément pour elles. De gauche à droite on trouve :

1. Le toucher

2. L’odorat

3. Le goût

4. À mon seul désir

5. L’ouïe

6. La vue.

Je n’ai pas cherché non plus à expliciter le symbolisme de chaque détail ornemental, puisque ma démarche n’est pas analytique au premier chef, mais plutôt synthétique. Je signale qu’il existe une monographie d’Yves Monin qui poursuit une démarche plus analytique que la mienne et qu’on lira avec profit [Yves Monin : le Message des tapisseries de la dame à la licorne, J.L.P. Services (Paris, 1979)]. D’ailleurs une chose m’a frappée en faisant ma recherche bibliographique et iconographique sur la licorne. C’est l’ambiguïté de son symbolisme. Tantôt on en fait un animal furieux, symbole de mort et de destruction, tantôt un symbole de pureté, d’harmonie et de compassion. La Bible des Septante de même que la Vulgate font ressortir le caractère négatif de la licorne. En effet le psaume XXII, celui-là même que le Christ récite sur la croix et dont sont extraites les paroles : « Eli Eli Lamma sabachtani » (« Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »), se lit comme suit, au verset 22 : « Sauve-moi de la gueule du lion Délivre-moi de la corne de la licorne. »

L’animal magique

Il me semble que nous soyons en face d’une erreur de traduction car « les Septante » [Les Septante sont en fait soixante-douze lettrés hébreux d’Égypte qui sous le règne de Ptolémée II au IIIe siècle avant J.C… ont été chargés de réaliser une version grecque de l’Ancien Testament en soixante-douze jours sur l’île de Pharos (près d’Alexandrie)] ont traduit le mot « re’em » par « licorne » alors que les savants lui préfèrent aujourd’hui « buffle » ou « auroch ». Quoiqu’il en soit, de la Bible des Septante la licorne est passée dans la Vulgate et ensuite dans la Bible de Martin Luther.

La licorne a donc acquis d’abord une réputation terrible à la suite d’une erreur de traduction et à leur tour les pères de l’église assimileraient à la licorne tout ce qui résiste à l’enseignement du Christ. Certains écrits patristiques font de la licorne le symbole du monothéisme austère des juifs (uni-corne) tandis que d’autres voient dans notre animal fabuleux le diable lui-même. Avec le pape Grégoire le Grand, la licorne allait, si j’ose dire, redorer son blason. En effet, bien qu’assimilant la licorne au prince des ténèbres, Grégoire, dans un long traité théologique, ravale Saül de Tarse au rang de licorne durant la partie de sa vie où il persécuta les chrétiens ; une fois devenu l’apôtre Paul, cette « furie » s’est assagie et Grégoire conclut : « Dieu a placé sa confiance dans cette licorne. » Plus tard saint Ambroise, avec des réserves et saint Augustin plus franchement allaient réhabiliter la licorne en en faisant un symbole d’unité de la foi.

Dans son « Etymologiae » saint Isidore de Séville, vers l’an 600 décrit la licorne telle qu’elle apparaît dans le « Physiologus », petit traité de zoologie à consonance religieuse, d’origine incertaine, orientale ou gnostique. Ce traité date peut-être du quatrième siècle de notre ère, on en connaît une version grecque, la plus ancienne, dont l’origine serait peut-être Césarée, en Syrie. Plus tard encore les bestiaires, dont tout le Moyen Age a raffolé, allaient populariser la description de la licorne conformément au « Physiologus » et à saint Isidore de Séville et faire de la chasse à la licorne la métaphore de l’incarnation et de la passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ. À titre d’exemple, voici le texte du bestiaire de Pierre de Beauvais, du début du XIIIe siècles [Bestiaire du Moyen Age, p. 38, Stock + plus (Paris, 1980)]:

DES PROPRIETES DE LA LICORNE

Il existe une bête qui est appelée en grec monocheros, c’est-à-dire en latin unicorne. Physiologue dit que la nature de la licorne est telle qu’elle est de petite taille et qu’elle ressemble à un chevreau. Elle possède une corne au milieu de la tête, et elle est si féroce qu’aucun homme ne peut s’emparer d’elle, si ce n’est de la manière que je vais vous dire : les chasseurs conduisent une jeune fille vierge à l’endroit où demeure la licorne et ils la laissent assise sur un siège, seule dans le bois. Aussitôt que la licorne voit la jeune fille, elle vient s’endormir sur ses genoux. C’est de cette manière que les chasseurs peuvent s’emparer d’elle et la conduire dans les palais des rois.

De la même manière Notre-Seigneur Jésus-Christ, licorne céleste, descendit dans le sein de la Vierge, et à cause de cette chair qu’il avait revêtue pour nous, il fut pris par les Juifs et conduit devant Pilate, présenté à Hérode et puis crucifié sur la sainte Croix, lui qui, auparavant, se trouvait auprès de son Père, invisible à nos yeux ; voilà pourquoi il dit lui-même dans les psaumes : « Ma corne sera élevée comme celle de l’unicorne. » On a dit ici que la licorne possède une seule corne au milieu du front ; c’est là le symbole de ce que le Sauveur a dit : « Mon Père et moi, nous sommes un ; Dieu est le chef du Christ. » Le fait que la bête est cruelle signifie que ni les Puissances, ni les Dominations, ni l’Enfer ne peuvent comprendre la puissance de Dieu. Si l’on a dit ici que la licorne est petite, il faut comprendre que Jésus-Christ s’humilia pour nous par l’Incarnation ; à ce propos, il a dit lui-même : « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur » ; et David dit que celui qui accomplira les bonnes œuvres, il sera conduit au palais royal, c’est-à-dire au Paradis.

Voici une autre description de licorne extraite du « livre du trésor » de Brunetto Latini de la fin du XIIIe siècle et qui insiste davantage sur la sauvagerie et la férocité de la licorne, alors que le texte de Pierre de Beauvais quant à lui exalte la métaphore christique que représente la licorne dans les écrits patristiques.

Voici donc le texte de Brunetto Latini [Bestiaires du Moyen Age, p. 239, Stock (Paris, 1980)] :

DE LA LICORNE

La licorne est une bête redoutable, dont le corps ressemble un peu à celui d’un cheval ; mais elle a le pied de l’éléphant et une queue de cerf, et sa voix est tout à fait épouvantable. Au milieu de sa tête se trouve une corne unique, extraordinairement étincelante, et qui a bien quatre pieds de long, mais elle est si résistante et si acérée qu’elle transperce sans peine tout ce qu’elle frappe. Et sachez que la licorne est si cruelle et si redoutable que personne ne peut l’atteindre ou la capturer à l’aide d’un piège, quel qu’il soit : il est bien possible de la tuer, mais on ne peut la capturer vivante. Cependant, les chasseurs envoient une jeune fille vierge dans un lieu que fréquente la licorne ; car telle est sa nature : elle se dirige aussitôt tout droit vers la jeune vierge en abandonnant tout orgueil, et elle s’endort doucement dans son sein, couchée dans les plis de ses vêtements ; et c’est de cette manière que les chasseurs parviennent à la tromper.

Revenons donc aux tapisseries du Musée de Cluny. En entrant dans la Rotonde, la première tapisserie à gauche est celle dite du « toucher ».

On y voit, à l’avant-plan le lion, la dame et la licorne. Tous les animaux, sauf les oiseaux, portent des colliers marquant aussi leur aliénation, ou si l’on préfère, ce sont des variations sur le thème de l’aliénation.

Le Regard

La dame tient de la main droite un étendard aux armes de la famille Le Viste, commanditaire de la tenture. La licorne pointe sa corne parallèlement à l’étendard tandis que la dame arbore une coiffure à corne, elle aussi, et orientée semblablement. De la main gauche, elle tient la corne de la bête, alors que son regard se détourne de son geste.

Les oiseaux eux sont en parfaite liberté. Au registre moyen un couple de faisans. En haut à gauche un héron, à droite un faucon ou un épervier.

Dans les bestiaires asiatiques, les faisans sont symboles d’harmonie cosmique, tandis qu’en Alchimie ils représentent des essences volatiles qui montent et qui descendent dans l’œuf alchimique durant le cours des opérations [J.P. Clebert : Dictionnaire du symbolisme animal, p. 185, Albin Michel 1971 (Bestiaire fabuleux)].

La scène évoque pour moi, l’état d’aliénation où se trouve l’âme (ou le soi ou la nature de Bouddha ou ce que l’on voudra) tant que se trouve exalté le règne des sens. En même temps, on dénote dans la même tapisserie la direction à suivre pour se dégager de l’attachement sensuel. Il s’agit non pas de contraindre la libido, mais de la sublimer pour atteindre à la liberté que représentent les oiseaux. En d’autres termes, il s’agit non pas de vivre une vie anarchique, complètement immergée dans la sexualité, mais de se servir de cette énergie pour atteindre la libération de l’esprit.

Le lion regarde fixement le spectateur avec une pointe d’humour pour savourer, j’imagine, l’effet de cette première scène qui est, du point de vue moral, choquante pour un esprit catholique du XVe siècle.

Ainsi cette première tenture affiche une allure orientalisante, du point de vue spirituel, et se rapproche beaucoup, selon mon interprétation, du tantrisme hindou. Je crois utile de rappeler que la mystique courtoise elle aussi connaît des liens étroits avec le tantrisme, si bien qu’il n’est pas surprenant que Bertrand d’Astorg ait tenté d’interpréter les tapisseries dans ce sens [Bertrand d’Astorg : le Mythe de la dame à la licorne, Seuil (Paris, 1963)].

On pourrait me rétorquer que le tantrisme n’aurait pu transpirer jusqu’en occident au XVe siècle et que ma spéculation n’est que pure fantaisie. Voire ! Le tantrisme, qui propose des techniques de libération de l’âme, est la pratique yogique de la religion shivaïte, l’une des plus anciennes en Inde. Cette religion, ou du moins, son essence, n’était pas limitée à l’Inde puisque les auteurs actuels montrent un parallélisme évident entre le dieu Shiva, le Dionysos grec, le Cernunnos celtique et l’Osiris égyptien [Pour une revue de ces questions de religion comparée, lire l’excellent ouvrage d’Alain Danielou : Shiva et Dionysos, Fayard (Paris, 1979)].

Les arbres sacrés

Au-delà des étiquettes, il y a une manière de penser et de vivre la spiritualité qui est commune à l’orient et à l’occident mais qui dans nos contrées a été reléguée aux courants ésotériques par un christianisme triomphant qui a toujours brimé la sexualité. Ainsi la première tapisserie montre la dame entre le lion (la complaisance dans la sexualité) et la licorne (la sexualité transmuée). Le projet d’initiation est représenté par l’hommage au phallus (linga) et à la spiritualisation de la libido par le développement de la conscience.

Quatre arbres encadrent la scène (on les retrouve dans les autres tapisseries bien que placés différemment sauf dans la dernière « la vue »). Ces arbres sont, au registre supérieur à gauche : le pin, à droite : le houx. Au registre inférieur à gauche : l’oranger, à droite : le chêne. Yves Monin, dans son intéressante monographie, donne une interprétation des arbres à laquelle je souscris volontiers [Yves Monin : op. cit.].

Le pin, par son feuillage toujours vert, représente la permanence (donc aussi la stagnation). Le houx, représenterait la connaissance, dans le sens ou ses feuilles vernissées refléteraient la lumière et retiennent la pluie et la rosée sous formes de gouttelettes. L’oranger, quant à lui, évoquerait la pureté, la perfection et la générosité solaire. Enfin, le chêne évoque la solidité et la force mais aussi la rigidité et l’intransigeance.

Une réflexion m’est venue au sujet de ces arbres. Cette ronde des vertus, qui dansent dans chacune des tapisseries, dans leur ordonnance variable, n’a pas laissé de m’intriguer. Comme Jung, j’ai été frappé par le symbolisme du chiffre quatre en relation avec la tétravalence du carbone et l’expression de la psyché [C.G. Jung : Psychologie et Alchimie, p. 287, Buchet Chastel (Paris, 1970)].

Le carbone est un élément chimiquement stable qui connaît plusieurs variétés allotropiques (charbon, graphite et diamant) qui ne diffèrent que par l’arrangement cristallin. De même l’arcane IV du Tarot : « l’Empereur » exprime la stabilité, l’enracinement et la connaissance des origines, tout comme l’élément carbone est à l’origine de la vie.

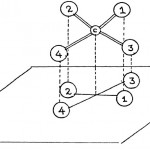

En chimie organique, on consacre beaucoup d’attention aux molécules qui possèdent un « carbone asymétrique » c’est-à-dire qui possèdent un carbone portant quatre substituants différents ce qui peut se représenter comme suit :

Liaison dans le plan de la feuille

Liaison derrière le plan de la feuille

Liaison devant le plan de la feuille

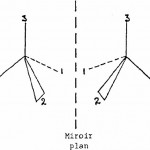

Il existe une « molécule-image qui est comme l’image que l’on voit de la première molécule dans un miroir plan. La seconde n’est pas superposable à la première et est donc différente.

Le chimiste allemand, Emil Fischer a mis au point un système de représentation bidimensionnel de ces molécules asymétriques (dépourvues de plans et d’axes de symétrie). En voici les rudiments :

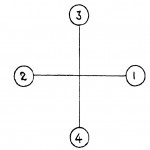

On s’arrange pour projeter les atomes se trouvant derrière le plan de la feuille selon une verticale (atomes 3 et 4) et ceux se trouvant devant ce plan selon une horizontale (atome 1 et 2). Le résultat est une projection de Fischer.

Maintenant, si on permute dans une telle projection deux atomes quelconques, ou si l’on fait faire à la figure une rotation de 90° dans le plan, on obtient la projection de la « molécule-image » (appelée énantiomère).

Mieux, si on fait un nombre impair de transformations sur cette projection (permutation ou rotation) on obtient la projection de l’énantiomètre tandis qu’un nombre pair de transformations retrouve la projection de la molécule de départ.

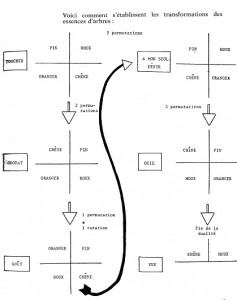

Je me suis dit qu’il serait intéressant de considérer les quatre essences d’arbres des tapisseries de la dame à la licorne comme des projections de Fischer (c’est-à-dire la projection bidimensionnelle d’un quaternaire tridimensionnel).

On voit que passant du « toucher » à « l’odorat » et de « l’odorat » au « goût », les transformations qui découlent de la disposition des arbres n’affectent pas l’identité de la structure tridimensionnelle de ce quaternaire de l’âme. Passant du « goût » à « A mon seul désir », la transformation conduit à un quaternaire non-superposable au premier tout comme l’image d’un objet asymétrique par rapport à un miroir plan. Cette transition me paraît évoquer le basculement de l’âme dans une autre réalité (basculement qui peut être appelé satori, grâce, éveil, etc.).

Une eau pure

De « A mon seul désir » à « l’ouïe », aucun nouveau changement significatif et enfin la tapisserie de la « vue » ne montre que deux arbres (le chêne et le houx). Il n’est même plus question d’évoquer quelque structure que ce soit à l’intérieur de laquelle l’âme s’exprime puisque la dualité elle-même a cessé (l’étendard reste seul, la bannière ayant disparue) le temps a disparu (le pin), la pureté n’a plus de sens, la compassion ne peut plus être nommée (l’oranger), seuls demeurent l’énergie (le chêne) et la connaissance qui sont deux aspects d’une seule et même réalité qui est Dieu. Le satori reste évoqué par la scène qui montre la licorne se regardant dans le miroir que lui tend la jeune fille.

Cette jeune fille (l’âme) arbore une coiffure qui rappelle celle que l’on voit dans le « toucher » (corne sur le front, cheveux longs qui pendent dans le dos) ; ce qui évoque l’accomplissement du projet initiatique. Les animaux sont tous libérés, aucun ne porte de collier. La jeune fille pose sa main sur l’encolure de la licorne et celle-ci prend appui de ses membres antérieurs sur le brocard retroussé de la robe de la dame.

Scène qui me remet en mémoire une strophe du cantique spirituel de Saint-Jean de la Croix [St-Jean-de-la-Croix : Œuvres complètes, p. 534, Desclée De Brouwer (Paris, 1967)], célébrant l’union de l’âme avec Dieu :

« Mon Ami, soyons en joie,

Et allons-nous en nous voir en Ta beauté,

Au mont ou à la colline

où l’eau pure vient jaillir,

Et pénétrons plus avant dans l’épaisseur ».

La tapisserie de « l’odorat » qui est la deuxième après « le toucher » m’a lancé le message que la voie initiatique n’est pas celle de l’ascétisme et de la contrainte mais au contraire, celle d’une jouissance attentive. Le même message émane de la tapisserie du « goût ».

Ces deux tapisseries sont remarquables par la présence d’une servante (qui ne disparaîtra qu’à « la vue ») . Celle-ci représente le gourou, le maître spirituel qui est au service de la progression de l’âme [Voir aussi Yves Monin, op. cit., p. 16].

Dans les deux tapisseries, le lion de façon inexplicable porte un blason différent. En effet, celui des Le Viste indique : « de gueule à une bande d’azur aux trois croissants d’argent montants ». Curieusement le lion porte un blason qui n’est pas à une « bande » d’azur mais à une « barre » d’azur. De plus, les croissants d’argent sont descendants. Tout ceci est bien surprenant du point de vue de l’héraldique. Cette anomalie ne peut s’expliquer, à mon avis, que si l’on admet que ces tapisseries évoquent pour reprendre le titre d’un manuscrit ancien : « le mortifiement de vaine plaisance » qui est l’usure systématique du désir par son accomplissement sous l’œil vigilant d’une conscience grandissante et favorisée par la présence du maître.

Sur « l’odorat » apparaît une pie (noire et blanche) pour signaler le plan de la dualité sur lequel nous évoluons. Dans « le goût » la pie est toujours là, mais elle s’envole pour ne plus revenir car elle ne figure sur aucune autre tapisserie.

Frontière entre les mondes

« Le goût » marque un net progrès sur « l’odorat », la licorne et le lion ne portent plus des écus mais des capes (plus légères) ils sont plus animés, dressés sur les pattes postérieures, comme si l’avancement de la quête est plus sensible. On voit même à la droite du visage de la dame une jeune licorne (dont la corne n’a pas encore poussé). C’est la clé de la scène. L’âme est devenue comme une jeune licorne (sa race est clairement identifiée mais la montée de la kundalinî n’a pas encore eu lieu).

A part « le toucher » et « la vue » que j’ai placé aux deux extrémités du processus de croissance, on voit sur les quatre autres tapisseries la présence d’un mouton dont la signification sacrificielle est évidente. Le renoncement à soi est à l’image de la vraie compassion (atmoyajna en sanskrit).

Cette compassion, par le don de soi, ne peut être vue dans « le toucher » (puisqu’elle ne s’est pas encore développée) ni touchée dans « la vue » (puisqu’il n’y a plus d’égo pour dire : je donne). L’âme est devenue comme une radiation sans radiateur. C’est la forme d’amour qui est criée à tue-tête par les tapisseries depuis cinq cents ans et que trop peu de gens entendent.

« A mon seul désir » est la tapisserie qui, comme j’ai essayé de le montrer plus haut, représente le bond qualitatif que subit l’âme. C’est l’éveil ! Le passage à travers le miroir si l’on veut (thème si cher à Jean Cocteau pour signifier la barrière entre morts et vivants [Voir le film Orphée de Jean Cocteau]. Le miroir dont le symbolisme a été évoqué avec tant de talent par Jean Grenier [Jean Grenier : Célébration du miroir, Editions Robert Morel-Le Jas du Rivest-Saint-Martin, 1965] et par Rilke [R.M. Rilke : Poésies (Sonnets à orphée, 2e partie), p. 234, Seuil (Paris, 1972)].

Ecoutons Jean Grenier :

« Pourquoi voile-t-on les miroirs dans

la maison d’un mort ?

Pourquoi arrête-t-on les horloges ?

C’est pour que rien ne se passe plus

dans l’espace et le temps, après

un si grand malheur.

Et c’est en vain. »

Alors le miroir apparaît comme le témoin de l’impossible souhait de permanence au sein de l’impermanence. En même temps il symbolise le passage au travers de ce même désir, ce rêve fou et primordial qui déchire l’effort humain de compréhension du divin.

Ce passage insolite est rappelé pour mémoire dans « la vue » en même temps qu’il évoque la fin des travaux Lorsqu’il est minuit dans l’atelier du sage. La dame se débarrasse de ses bijoux (entendez de ses attachements), la servante l’y aide, bien sûr. Le lion grogne, il représente les appétits terrestres vaincus. La licorne est en extase. La tente est vide et évoque shunyata, le vide [Le vide créateur qui est à l’origine de tout l’univers, si l’on entend par là qu’il est vide de toute préconception, de tout préjugé égotiste].

La tente est de velours bleu (marquant par cette couleur la prééminence de l’esprit). Les larmes d’or sur le tissu, reprises en écho par les coiffures de la dame et de la servante, attestent la descente de la grâce. En fait nous assistons à un genre de pentecôte.

Parmi les interprétations que donne Yves Monin de l’inscription sur la tente [Yves Monin, op. cit., p. 3], je retiendrai celle-ci :

A MON SEUL DESIR – P, où A et P signifie A(nte) et P(ost). Avant et après, confirmant l’idée de changement qualitatif unique et irréversible que représente cette scène. Une vache à la gauche de la scène fait son apparition. Je suis tenté d’y voir une autre réminiscence shivaïte [Alain Danielou, op. cit, p. 144 et suiv. qui par ailleurs confirme la présence d’unicorne dans des représentations indiennes du mythe de Shiva]. Deux lévriers sont porteurs de colliers, signifiant la tâche qui reste à accomplir à l’initié. Il s’agit de la prononciation du voeu du bodhisattva (de renoncer à l’illumination tant qu’il existe de par l’univers une âme égarée).

Un cri d’amour immémorial

Un petit chien à long poils fait son apparition dans « le goût » et dans « A mon seul désir ». J’en fais un symbole de fidélité. C’est d’ailleurs le même chien que l’on retrouve dans la célèbre toile du mariage du couple Arnolfini peint par Jan Van Eyck et conservée à la National Gallery de Londres.

On arrive après cet immense bouleversement à « l’ouïe ». Quelle joie se dégage de cette scène ! Quelle sérénité aussi ! La musique que joue la dame sur le portatif dont la servante actionne les soufflets, est l’image même de l’harmonie universelle à laquelle autorise la pleine réalisation.

Les montants du portatif sont sculptés d’un lion et d’une licorne montrant comment le corps et l’esprit coopèrent à l’exécution de la symphonie cosmique.

C’est la tapisserie de l’OEuvre et des oeuvres. Elle montre comment l’accomplissement de soi purifie l’action du « soi » dans le monde.

On passerait des heures en face de cette scène où l’orgue portatif, au centre de la tapisserie, me paraît représenter le verbe divin, le chant du monde, autour duquel tout l’univers s’ordonne.

Enfin c’est « la vue » dont j’ai explicité le symbolisme ci-dessus, avec le retour au calme, à l’équanimité. Il n’y a même plus d’attachement aux valeurs qui ont porté l’âme de l’avant.

Cette tapisserie parle d’énergie, de symétrie, d’union, d’interrelation. Elle parle de la dissolution des formes du piège de Maya (la perceptibilité, illusoire du point de vue de l’esprit). Elle se centre sur le miroir dans lequel la licorne se regarde.

L’intouchable licorne est enfin en contact avec la dame. Le lion assagi brandit bien haut l’étendard unique aux trois lunes d’argent et détourne la tête de ce qui pour lui est inconnaissable.

Il n’y a plus d’oiseaux. Peut-être qu’ils ne sont plus nécessaires à l’âme transmuée. Elle n’a plus besoin de modèle, de cible. Même, il se peut après tout que les lapins soient des oiseaux à moins que ce ne soient le loup ou le lion ou les chiens.

Rien n’importe plus que l’extase où sont la dame et la licorne, l’âme et le Christ, Shiva et Shakti.

Le merveilleux miroir ouvragé que tient la dame, ressemble à la fontaine de vie, si souvent représentée dans « la chasse céleste » où la licorne s’endort dans le giron de la vierge. Fontaine de pureté, miroir d’une fidélité absolue au terme de la quête et qui rend compte de l’OEuvre accompli.

Le musée peut fermer ses portes, les visiteurs seront passés, nombreux peut-être, mais sourds ou insensibles au cri d’amour que lance la licorne depuis des temps immémoriaux.

Le miroir du miroir

Bien sûr, on peut ordonner la séquence autrement que je ne l’ai fait, interpréter différemment tel ou tel détail, diverger sur le symbolisme d’un objet ou d’un autre. Qu’importe. A la limite la conception traditionnelle qui fait des tapisseries une représentation des cinq sens en face de « A mon seul désir » ressemble encore à une allégorie shivaïte et tantrique. C’est par l’expérience du vacarme amoureux, qui se répercute jusque dans le cours des planètes, qu’on peut entrer dans les tapisseries comme dans un miroir.

Laissons à Rilke le soin de célébrer le miroir, lui qui, après tant d’autres a aimé les tapisseries :

« Miroir, jamais encore en connaissance on m’a décrit

ce qu’essentiellement vous êtes.

Vous, comme avec rien que des trous de crible,

intervalles comblés du temps.

Prodigues même encore de la salle vide,

vous, quand descend le soir, profonds comme les bois.

Et le lustre traverse, tel un cerf de seize cors,

votre inaccessibilité.

Ce sont parfois des peintures qui vous remplissent.

D’aucunes sont « en » vous, à ce qu’il semble, allées ;

mais les autres, craintives, n’ont fait que passer.

La plus belle pourtant va demeurer là-bas

de l’autre bord jusqu’à ce que, dans ses joues lisses,

pénètre, délié, le clair Narcisse.

Ce sonnet un peu énigmatique illustre à merveille les étapes de la quête dont il a été question ici. Un cartonnier de génie au XVe siècle les a exhumé de l’inconscient collectif, sans doute était-il urgent de rappeler aux humains que la seule voie de libération est celle qui détache des attachements comme du détachement. La plus dure aussi, en fin de compe, puisqu’elle sonne la mort de l’intellect qui ne peut s’accommoder de ce genre de paradoxe. Saint-Jean de la Croix dit encore : « Il s’en trouve beaucoup qui voudraient être au but sans passer par le chemin et par le moyen qui y mène » [Saint Jean de la Croix : Œuvres complètes, op. cit., p. 672].

De même il s’en trouve beaucoup qui viennent au musée de Cluny, qui en repartent et qui n’ont pas su qu’on les appelait du fond d’une rotonde où la lumière fait un tel bruit qu’on n’entend plus la laideur de l’existence.

Montréal, le 26 août 1980