(Extrait de The Way of Intelligence. KFI 1985)

Rimpoche : Monsieur, quand l’observateur observe, il est la matrice de la pensée, des mémoires. Tant que l’observateur observe à partir de cette matrice, il lui est impossible de voir sans nommer, parce que ce nom provient de cette matrice. Comment l’observateur peut-il alors se libérer de cette matrice ?

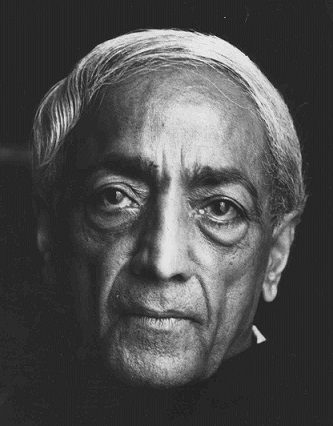

Krishnamurti : J’aimerais savoir si nous discutons de cela comme d’un problème théorique, d’une abstraction, ou comme quelque chose qui doit être affronté directement sans théories ?

Jagannath Upadhyaya : Cette question est directement liée à la vie quotidienne de chacun.

K : Monsieur, qui est l’observateur ? Nous tenons pour acquis que l’observateur est né de la matrice, ou qu’il est la matrice. Ou bien, l’observateur est-il la totalité du mouvement du passé ? Est-ce un fait pour nous ou une idée ? L’observateur réalise-t-il lui-même qu’il est le mouvement entier du passé ? Et que tant qu’il observe, ce qui est observé ne peut jamais être exact ? Je pense que c’est une question importante. L’observateur, qui est tout le mouvement du passé, avec tous ses conditionnements, anciens et modernes, peut-il être conscient de lui-même comme étant conditionné ?

Achyut Patwardhan : L’observateur, quand il regarde un fait, regarde avec son vieux conditionnement, le samskar. Il ne peut donc pas voir le fait tel qu’il est.

J. U. : Pouvons-nous accepter cela ?

K : Sommes-nous tous au même niveau que Rimpocheji, qui a posé cette question : L’observateur est constitué du passé et tant qu’il est enraciné dans le passé, est-il capable de voir la vérité d’un fait ? S’il n’est pas conscient de lui-même en tant qu’observateur conditionné, il y aura une contradiction entre lui et la chose observée, la contradiction étant une division.

A.P. : Tant qu’il ne voit pas cela clairement, il y aura un conflit dans l’acte de voir.

K : Monsieur, la question se pose alors : Est-il possible pour l’observateur de se comprendre et de découvrir ses limites, ses conditionnements, et donc de ne pas interférer avec l’observation ?

RMP. : C’est le problème fondamental. Chaque fois que nous essayons d’observer, l’observateur interfère toujours dans l’observation. J’aimerais savoir s’il existe une méthode pour couper le « moi » qui interfère.

K : L’observateur est la pratique, le système, la méthode. Car il est le résultat de toutes les pratiques, méthodes, expériences, connaissances, la routine, le processus mécanique de répétition, il est le passé. Par conséquent, si vous introduisez un autre système, une autre méthode, une autre pratique, c’est toujours dans le même champ.

RMP. : Alors, comment faire ?

K : Nous y arrivons. Voyons d’abord ce que nous faisons. Si nous acceptons une méthode, un système, la pratique de celui-ci rendra l’observateur plus mécanique. Tout système ne fera que renforcer l’observateur.

J. U. : Alors, cela mène à une impasse.

K : Non, au contraire. C’est pourquoi j’ai dit : l’observateur réalise-t-il qu’il est le résultat de toute expérience, du passé et du présent. Dans cette expérience sont inclus les méthodes, les systèmes, les pratiques, les différentes formes de sadhana. Et vous demandez maintenant s’il existe une autre série de pratiques, de méthodes, de systèmes, ce qui signifie que vous continuez dans la même direction.

J. U. : Je pense qu’il est possible non seulement de rejeter totalement le passé, mais aussi le présent. Le passé peut être nié par l’observation, mais le pouvoir du présent ne disparaîtra pas si le passé n’est pas nié. On s’intéresse au moment présent.

A.P. : Le présent et le passé en réalité sont un. Ils ne sont pas séparés.

J. U. : Nous devrions donc nier le présent. Les racines du passé seront niées lorsque le présent sera brisé.

A.P. : Vous voulez dire par le présent, ce moment, ce moment présent d’observation ?

K : Ce moment présent d’observation est l’observation de tout le mouvement du passé. Quelle est l’action nécessaire pour mettre un terme à ce mouvement ? Est-ce là la question ?

J. U. : Ce que je veux dire, c’est que c’est sur ce moment que le passé repose et que nous construisons l’édifice de l’avenir. Donc, pour être complètement libéré du passé ou de l’avenir, il est nécessaire de briser le moment dans le présent, de sorte que le passé n’ait pas de lieu où se reposer et aucun point à partir duquel l’avenir pourrait être projeté. Est-ce possible ?

K : Comment peut s’arrêter ce mouvement du passé qui crée le présent, qui se modifie au fur et à mesure de son déplacement, et qui devient le futur ?

J. U. : Par le processus d’observation, nous nions le passé : En niant le passé, nous nions aussi le présent. Et nous cessons de construire l’avenir basé sur les désirs créés par le passé. Seule l’observation demeure. Mais même ce moment d’observation n’est qu’un moment. Si nous ne le brisons pas, nous ne sommes pas libres de la possibilité de la résurgence du passé et de la création du futur. C’est pourquoi le moment présent, le moment d’observation, doit être brisé.

K : Êtes-vous en train de dire, monsieur, que dans l’état d’attention actuel, dans le présent, le passé prend fin ; mais que l’observation même qui met fin au passé a ses racines dans le passé ?

J. U. : Ce n’est pas ce que je dis. Je n’accepte pas la position selon laquelle le passé crée le présent ou le présent le futur. Dans le processus d’observation, l’histoire passée et l’histoire future sont toutes deux dissoutes. Mais la question est qu’une fois de plus, les histoires du passé et du futur touchent à ce moment, à ce moment existant. À moins que ce moment lui-même ne soit nié, le passé et le futur sont à nouveau en activité.

Pour clarifier, j’aimerais l’appeler « existence », le moment du « ce qui est (isness) ». Il faut briser ce moment du « ce qui est », et alors toutes ces tendances, qu’elles reflètent le passé ou projettent le futur, sont brisées. Est-ce possible ?

K : Cette question est particulièrement importance pour vous. Je veux comprendre la question avant d’y répondre. Je ne fais qu’explorer, je ne réponds pas : le passé est un mouvement. Il s’est arrêté avec l’attention. Et avec la fin du passé, cette seconde, ce moment, cet événement, peuvent-ils eux-mêmes disparaître ?

J. U. : Je voudrais que ce soit plus clair : ce moment est un moment « existant ».

K : Dès que vous utilisez le mot « existence », il a une connotation. Nous devons l’examiner très attentivement.

Pupul Jayakar : Ce n’est pas stable.

J. U. : J’aimerais appeler ce moment kshana bindu, le moment du temps. L’« ainsité ou la telléité (suchness) » du moment, le « ce qui est » du moment, doit être brisé. Est-ce possible ? Dans le mouvement d’observation, il n’y a ni passé ni possibilité de futur. Je ne l’appelle même pas le moment d’observation parce qu’il n’a aucun pouvoir d’existence. Là où il n’y a ni passé ni avenir, il ne peut pas y avoir de présent.

K : Puis-je poser cette question différemment ? Je suis le résultat du passé. Le « moi » est l’accumulation de souvenirs, d’expériences, de connaissances — ce qui est le passé. Le « moi » est toujours actif, toujours en mouvement. Et ce mouvement est le temps. Ainsi, ce mouvement en tant que « moi » fait face au présent, se modifie en tant que « moi », mais reste le « moi », et ce « moi » continue dans le futur. C’est tout le mouvement de notre existence quotidienne. Vous vous demandez si ce mouvement en tant que « moi », le centre, peut s’arrêter et n’avoir aucun futur ? Est-ce exact, monsieur ?

J. U. : Oui.

K : Ma question est la suivante : le « moi », qui est la conscience, se reconnaît-il comme le mouvement du passé, ou est-ce la pensée qui l’impose en tant qu’idée — qu’il est le passé ?

J. U. : Pourriez-vous répéter la question ?

K : Moi, mon ego, le centre à partir duquel je fonctionne, cet égocentrisme est vieux de plusieurs siècles, de plusieurs millions d’années. C’est la pression constante du passé, le résultat accumulé du passé. L’avidité, l’envie, la souffrance, la douleur, l’anxiété, les peurs, l’agonie, tout cela c’est le « moi ». Ce « moi » est-il un état verbal, une conclusion de mots, ou est-ce un fait comme ce microphone est un fait ?

J. U. : Oui, c’est ainsi ; pourtant ce n’est pas absolument ainsi. Ce n’est pas une évidence.

A.P. : Pourquoi ? De quoi cela dépend-il ?

J. U. : Quand je dis qu’il en est ainsi, c’est seulement en termes de passé ou de futur. Ce n’est ni dans le passé ni dans le futur. Je ne l’accepte pas comme une vérité transcendantale. Je pourrai l’accepter au niveau de l’ordre quotidien de la réalité.

A.P. : Mais vous dites que c’est le créateur du contexte.

J. U. : « Ceci » est une création du passé. Quelle est la signification de « ceci » ? Le « moi » est l’histoire du passé.

K : Qui est l’histoire d’un homme qui a été en labeur, qui a lutté, qui a souffert, qui est effrayé, qui est dans la peine et ainsi de suite.

P.Y. Deshpande : C’est l’histoire de l’univers, pas du « moi ».

K : C’est le « moi ». Ne prétendons pas qu’il s’agit de l’univers.

J. U. : Le « moi » est l’histoire, qui peut être brisée par l’observation.

A.P. : Il dit que ces faits ne sont pas liés au centre en tant qu’observateur.

K : L’existence n’a pas d’existence propre. C’est une déclaration descriptive dans l’observation ; ce n’est pas un fait.

J. U. : C’est l’histoire. Elle n’a rien à voir avec l’observation.

P.J. : Il dit : « Je suis ceci, je suis cela, je suis l’histoire. Il s’agit d’une déclaration descriptive. Dans l’observation, elle n’a pas d’existence.

K : Allons-y doucement. Le « moi » est le mouvement du passé, l’histoire de l’humanité, l’histoire de l’homme. Et cette histoire, c’est le « moi ». Elle s’exprime tout le temps dans ma relation avec l’autre. Ainsi, ce passé dans ma relation avec ma femme, mon mari, mon enfant ou mon ami, est l’opération du passé avec ses images, avec ses représentations, et cela divise ma relation avec un autre.

J. U. : Cela existe avant la prise de conscience. Avec la prise de conscience, le moment sera brisé et avec lui toutes les relations.

P. Y. D. : Au point d’attention, tout se dissout.

K : Vous dites qu’à l’instant d’attention tout disparaît. Mais cela disparaît-il dans ma relation avec ma femme ?

J. U. : Non. Ce n’est pas mon expérience. Je n’ai pas d’histoire ; je n’ai pas fait d’histoire. L’histoire est indépendante du « moi » ou du « je ».

A.P. : Il dit qu’il est le produit de l’histoire, et qu’il a accepté cette identité.

K : Mais si vous êtes le produit de l’histoire, vous êtes le résultat du passé. Ce passé interfère avec votre relation avec l’autre. Et ma relation avec l’autre est source de conflit. Ma question est la suivante : ce conflit peut-il prendre fin maintenant ?

J. U. : Oui. Cela va se terminer parce que le moment est brisé.

P.J. : Il se terminera à l’instant d’attention, et avec lui la totalité du passé.

Radha Burnier : C’est absolument théorique.

J. U. : Je parle d’expérience. L’attention est une expérience, une expérience spéciale — et elle nie le passé.

A.P. : L’attention ne peut pas être une expérience, car elle serait alors imaginaire. Elle fait partie du passé parce qu’il y a un observateur distinct de l’observé et ainsi il n’y a pas d’attention.

K : C’est pourquoi, Monsieur, j’ai commencé par demander au début, discutons-nous de théories ou de faits de la vie quotidienne ?

Rimpocheji, je crois que votre première question était : est-ce que cette histoire passée, ce mouvement du passé, qui exerce toujours sa pression sur nos esprits, nos cerveaux, nos relations, sur toute notre existence, peut se terminer, afin qu’il n’empêche pas l’observation pure ? La souffrance, la peur, le plaisir, la douleur, l’anxiété, qui sont l’histoire de l’homme, peuvent-ils se terminer maintenant, de sorte que le passé n’interfère pas ou n’empêche pas l’observation pure ?

RMP : Oui. C’était la question initiale.

K : Vous avez demandé, si j’ai bien compris, s’il existe une pratique, une méthode, un système, une forme de méditation, qui mettra fin au passé ?

RMP. : Chaque fois que nous essayons d’observer le passé, le passé intervient. À ce moment-là, l’observation devient inutile. C’est ce que j’ai constaté par expérience.

K : Bien sûr, évidemment.

RMP. : Maintenant, comment observer sans l’intervention de l’observateur ?

K : Quelle est la qualité ou la nature de l’observateur ? Lorsque vous dites que l’observateur est tout le passé, est-il conscient de lui-même en tant que passé ?

RMP : Je ne le pense pas.

K : Non, il n’en est pas conscient.

R.B. : Ou est-il partiellement conscient qu’il est le passé ?

RMP. : Non. Au moment de l’observation, il n’est pas conscient du passé.

K : Pour l’instant, nous n’observons pas ; nous examinons l’observateur. Nous demandons si l’observateur peut être conscient de lui-même.

RMP : Vous voulez dire au moment de l’observation ?

K : Non. Pas au moment de l’observation ; oubliez l’observation. Je demande si l’observateur peut se connaître lui-même.

RMP : Oui. Il peut comprendre le passé, il peut comprendre son conditionnement.

K : Peut-il comprendre son conditionnement en tant qu’observateur extérieur, ou est-il conscient de lui-même comme étant conditionné ? Vous voyez la différence, monsieur ?

RMP. : L’observation par l’esprit de l’homme réel, que ce soit une dualité ou lui-même — cela n’est pas clair. La conscience de soi — est-ce une dualité ?

K : Je ne sais pas pour la dualité. Je ne veux pas utiliser des mots que nous ne comprenons pas. Pour faire simple : la pensée peut-elle être consciente d’elle-même ?

RMP. : Non.

R.B. : Est-ce la même chose que de dire, est-ce que l’on est conscient de l’envie, de la colère, etc., comme autre que soi-même ?

K : Suis-je conscient d’être en colère ? Y a-t-il une conscience de la colère au moment où elle surgit ? Bien sûr que oui, je peux voir l’éveil de la jalousie. Je vois un beau tapis, et il y a de l’envie, il y a le désir de le posséder. Maintenant, dans cette connaissance, la pensée est-elle consciente que c’est de l’envie ou l’envie elle-même est-elle consciente ? Je suis envieux, je sais ce que signifie le mot « envie ». Je connais la réaction, je connais le sentiment. Ce sentiment est-il le mot ? Le mot crée-t-il ce sentiment ? Si le mot « envie » n’existait pas, alors est-ce de l’envie ? Alors, y a-t-il une observation de l’envie, du sentiment sans le mot ? Nous ne le savons pas exactement, mais y a-t-il une chose à laquelle nous donnerons un nom plus tard ?

P.J. : C’est le nom qui crée le sentiment ?

K : C’est ce que je dis. Le mot est devenu plus important. Pouvez-vous libérer le mot du sentiment ? Ou est-ce le mot qui produit le sentiment ? Je vois ce tapis. Il y a perception, sensation, contact et pensée, en tant qu’image de posséder ce tapis, et ainsi le désir surgit. Et l’image que la pensée a créée est le mot. Alors, existe-t-il une observation du tapis sans le mot, ce qui signifie qu’il n’y a aucune interférence de la pensée ?

RMP. : Observation d’un tapis, un objet extérieur… Il peut être vu sans interférence.

K : Maintenant, est-il possible d’observer sans le mot, sans le passé, sans le souvenir des envies passées ?

RMP : C’est difficile.

K : Si je peux me permettre de le souligner, Monsieur, cela ne devient pas difficile. Tout d’abord, soyons clairs : le mot n’est pas la chose, la description n’est pas ce qui est décrit. Mais pour la plupart d’entre nous, le mot est devenu extrêmement important. Pour nous, le mot est la pensée. Sans le mot, y a-t-il « pensée », selon l’usage habituel de ce mot ? Le mot influence notre pensée, le langage façonne notre pensée, et notre pensée est avec le mot, avec le symbole, avec l’image, et ainsi de suite. Maintenant, nous demandons, pouvez-vous observer ce sentiment que nous avons verbalisé en tant qu’envie, sans le mot, ce qui signifie sans le souvenir des envies passées.

RMP. : C’est le point que nous ne voyons pas. Dès que l’observation commence, le passé sous la forme de pensée interfère toujours. Peut-on faire une observation sans l’interférence de la pensée ?

K : Je dis « oui », absolument.

J. U. : L’indice de tout cela réside dans le fait de voir que le marcheur n’est pas différent de la marche. La marche elle-même est le marcheur.

K : Est-ce une théorie ?

J. U. : Ce n’est pas une théorie. Sinon, il n’est pas possible d’avoir un dialogue.

K : Est-ce ainsi dans la vie quotidienne ?

J. U. : Oui. Quand nous sommes ici, c’est seulement à ce niveau de relation. Nous sommes ici pour voir le fait de « ce qui est », nous séparons l’acteur de l’action. Cela devient l’histoire. Lorsque nous comprenons que l’acteur et l’action ne font qu’un, par l’observation, alors nous brisons l’histoire en tant que passé.

A.P. : Sommes-nous vraiment clairs qu’il n’y a pas de distinction entre la relation et le fait de la relation ?

J. U. : Je dois me faire comprendre. Il y a une charrette à bœuf et elle est chargée. Tout ce qui est chargé sur la charrette, où repose-t-il, sur quoi s’appuie-t-il ? Il repose sur ce point de la terre, le point de la roue qui est en contact avec le point de la terre. C’est sur ce point que repose toute la charge. La vie est un point sur lequel repose l’histoire en tant que passé — le passé et le futur. Ce moment présent existant, lorsque je le tiens dans le champ d’observation, est rompu. Par conséquent, la charge et la charrette à bœuf sont brisées.

A.P. : Quand vous dites que c’est brisé, cette attention est-elle votre expérience ? Si ce que vous dites est un fait, alors la question de Rimpoche devrait avoir trouvé une réponse. Si sa question n’a pas été répondue, alors ce qui a été dit est théorique.

RMP. : Cela ne répond pas à ma question.

K : Monsieur, votre question au début était : le passé peut-il se terminer ? C’est une question très simple, car toute notre vie est le passé. C’est l’histoire de toute l’humanité, l’énorme longueur, profondeur, volume, du passé. Et nous posons une question très simple, mais très complexe : cette vaste histoire avec tout son énorme volume, comme un fleuve immense avec beaucoup d’eau qui coule, peut-elle prendre fin ?

Tout d’abord, reconnaissons-nous son immense volume, non pas les mots, mais le volume réel ? Ou est-ce simplement une théorie selon laquelle il s’agit du passé ? Comprenez-vous ma question ? Reconnaît-on le grand poids du passé ? Alors la question se pose : quelle est la valeur de ce passé ? Quelle est la valeur de la connaissance ?

RMP : C’est le point de réalisation.

A.P. : La réalisation factuelle est impossible parce qu’à ce stade, la pensée entre en jeu.

K : Il n’y a pas de réalisation, car la pensée interfère. Pourquoi ? Pourquoi la pensée devrait-elle interférer alors que vous me posez la question : quelle place a la connaissance dans ma vie ?

RMP : Elle peut avoir sa propre utilité.

K : Oui, la connaissance a sa place limitée. Psychologiquement, elle n’a pas de place. Pourquoi le savoir, le passé, a-t-il pris le dessus sur l’autre champ ?

P.J. : Monsieur, que cherchez-vous par cette question ? Je pose cette question parce que la réception de cette question est aussi dans le champ du savoir.

K : Non. C’est pourquoi je vous pose une question très simple : Pourquoi la connaissance devrait-elle prendre place dans ma relation avec l’autre ? La relation avec l’autre est-elle un souvenir ? Le souvenir signifie connaissance. Ma relation avec elle, ou avec vous, devient un souvenir comme, par exemple, « Vous m’avez blessé » ; « Elle m’a loué » ; puis « Elle est mon amie », « Vous n’êtes pas mon ami ». Lorsque la relation est basée sur la mémoire, le souvenir, il y a division et conflit. Par conséquent, il n’y a pas d’amour. Comment cette mémoire, ce souvenir, qui empêche l’amour, peut-il prendre fin dans une relation ?

A.P. : La question initiale que nous avions posée au départ s’est transformée en une nouvelle question.

K : Je le fais maintenant : Quelle est la fonction du cerveau ?

RMP. : Stocker la mémoire.

K : Ce qui veut dire quoi ? Enregistrer, comme un magnétophone. Pourquoi devrait-il enregistrer autre chose que ce qui est absolument nécessaire ? Je dois enregistrer où j’habite, comment conduire une voiture. Il doit y avoir un enregistrement des choses qui ont une utilité. Pourquoi devrait-il enregistrer quand elle m’insulte ou quand vous me complimentez ? C’est cet enregistrement qui est l’histoire du passé — la flatterie, l’insulte. Je vous demande si cela ne peut prendre fin ?

RMP. : Quand je pense, c’est très difficile…

K : Je vais vous montrer que ce n’est pas difficile.

RMP. : Monsieur, vous dites pourquoi ne pas enregistrer seulement ce qui est nécessaire, mais le cerveau ne sait pas ce qui est nécessaire. C’est pourquoi il continue à enregistrer.

K : Non, non.

RMP. : L’enregistrement est involontaire.

K : Bien sûr.

RMP. : Alors, comment pouvons-nous enregistrer uniquement ce qui est nécessaire ?

K : Pourquoi est-ce devenu involontaire ? Quelle est la nature du cerveau ? Il a besoin de sécurité — sécurité physique — autrement il ne peut pas fonctionner. Il doit avoir de la nourriture, des vêtements et un abri. Y a-t-il une autre forme de sécurité ? La pensée a inventé d’autres formes de sécurité : je suis hindou, avec mes dieux. La pensée a créé l’illusion et dans cette illusion, le cerveau cherche refuge, sécurité. Maintenant, est-ce que la pensée se rend compte que la création des dieux, etc. est une illusion, et, par conséquent, l’écarte, de sorte que je ne vais pas dans une église, que je ne fais pas de rituels religieux, parce qu’ils sont tous des produits de la pensée dans lesquels le cerveau a trouvé une sorte de sécurité illusoire ?

J. U. : Le moment d’autoprotection est aussi le passé. Rompre cette habitude d’autoprotection est aussi un point. C’est ce point sur lequel repose toute l’existence. Cet atma qui est samskriti doit aussi être niée. C’est la seule façon de s’en sortir.

K : Pour la survie, la survie physique, non seulement de vous et moi, mais aussi de l’humanité, pourquoi nous divisons-nous en hindous, musulmans, communistes, socialistes, catholiques ?

RMP. : C’est la création de la pensée, qui est illusoire.

K : Pourtant, nous nous y accrochons. Vous vous dites hindou. Pourquoi ?

RMP : C’est pour survivre, un réflexe de survie.

K : Est-ce vraiment pour survivre ?

A.P. : Non, car cela va à l’encontre de la survie.

P.J. : À un certain niveau, nous pouvons nous comprendre. Mais cela ne met pas fin à ce processus.

K : Parce que nous n’utilisons pas notre cerveau pour découvrir et voir que c’est ainsi : je dois survivre.

P.J. : Vous dites que le cerveau est comme un magnétophone qui enregistre. Y a-t-il une autre fonction du cerveau, une autre qualité ?

K : Oui, c’est l’intelligence.

P.J. : Comment se réveille-t-elle ?

K : Regardez, je vois qu’il n’y a pas de sécurité dans le nationalisme et, par conséquent, je suis hors jeu : Je ne suis plus Indien. Et je vois qu’il n’y a pas de sécurité à appartenir à une religion ; donc, je n’appartiens à aucune religion. Qu’est-ce que cela signifie ? J’ai observé comment les nations se battent entre elles, comment les communautés se battent entre elles, comment les religions se battent entre elles, l’absurdité de tout cela, et cette observation même éveille l’intelligence. Voir ce qui est faux est l’éveil de l’intelligence.

P.J. : Qu’est-ce que ce voir ?

K : En observant de l’extérieur, l’Angleterre, la France, l’Allemagne, la Russie, l’Amérique, sont à la gorge les uns des autres, je vois à quel point c’est stupide. Voir la stupidité, c’est l’intelligence.

R.B. : Voulez-vous dire qu’en voyant cela, l’enregistrement inutile prend fin ?

K : Oui. Je ne suis plus nationaliste. C’est quelque chose de considérable.

Sunanda Patwardhan : Voulez-vous dire que si nous cessons d’être nationalistes, tout enregistrement inutile s’arrête ?

K : Oui, en ce qui concerne le nationalisme.

R.B. : Voulez-vous dire que lorsque l’on voit que la sécurité ou la survie est un minimum absolu et que l’on élimine tout le reste, alors l’enregistrement s’arrête ?

K : Bien sûr, naturellement.

J. U. : Un chant s’est terminé et un autre a commencé ; un nouveau chant a été enregistré sur l’ancien. Cela continuera. L’ancienne musique destructrice continuera de se briser et la nouvelle musique qui est bonne, qui est juste, prendra le dessus. Est-ce là l’avenir de l’humanité ?

K : Non, vous voyez, c’est de la théorie. Avez-vous cessé d’être bouddhiste ?

J. U. : Je ne sais pas. Le passé en tant qu’histoire a façonné l’image dans mon cerveau. Le fait que je sois bouddhiste est le passé — un passé historique.

K : Alors, abandonnez-le, ce qui signifie que vous voyez l’illusion d’être bouddhiste.

J. U. : C’est exact.

K : Voir l’illusion est le début de l’intelligence.

J. U. : Mais nous aimerions voir que lorsqu’une chose se brise, une autre ne se forme pas.

K : Pourrions-nous aborder cette question différemment ? Nous sommes entourés de choses fausses et illusoires. Devons-nous aller étape par étape, l’une après l’autre ? Ou y a-t-il une façon de regarder toute cette illusion et d’y mettre fin ? Voir tout le mouvement de l’illusion, le mouvement de la pensée qui crée des illusions et, en le voyant, y mettre fin — est-ce possible ?

J. U. : C’est possible.

K : Est-ce une théorie ? Dès que nous entrons dans la théorie, cela devient insignifiant.

J. U. : Si nous pouvons rompre le processus d’autoprotection, alors c’est possible. La forme de ce processus subira alors un changement ; mais le processus d’autoprotection lui-même ne prendra pas fin. Lorsque nous pensons que quelque chose a une existence, même cela est une illusion. Des milliers de ces illusions se brisent et des milliers d’autres voient le jour. Ce n’est pas sadhana, cela se produit tout le temps. Jusqu’à présent, nous n’avons parlé que des illusions grossières ; celles-ci se brisent certainement. Mais une nouvelle image se forme continuellement. Elle crée ses propres structures de pensée.

A.P. : Ce qu’il dit, c’est que ce processus de négation donne lieu à l’apparition de nouvelles illusions plus subtiles.

K : Non. La pensée étant limitée, tout ce qu’elle crée est limité — quoi que ce soit : dieux, connaissance, expérience, tout est limité. Voyez-vous que la pensée est limitée et que son activité est limitée ? Si vous voyez cela, c’est fini ; il n’y a pas d’illusion, pas d’autre illusion.

RMP. : Ce point, cette pensée, ressurgit encore.

K : C’est pourquoi j’ai dit, monsieur, que la pensée doit trouver sa propre place, qui est l’utilité, et elle n’a pas d’autre place. Si elle a une autre place, c’est une illusion. La pensée n’est pas l’amour. L’amour existe-t-il ? Vous convenez que la pensée est limitée, mais aimez-vous les gens ? Je ne veux pas de théories. Quel est l’intérêt de tout cela ? Quel est l’intérêt de toutes vos connaissances, Gita, Upanishads, et tout le reste ? Nous sommes-nous exprimés clairement, ou en sommes-nous encore au niveau verbal ?

RMP. : Non, pas au niveau verbal.

K : Lorsque nous avons vraiment découvert les limites de la pensée, il y a une floraison d’autre chose. Cela se produit-il vraiment ? Cela a-t-il lieu ?

RMP : Je peux maintenant reconnaître les limites de la pensée de manière plus vive.

Varanasi, 13 novembre 1978