S’appuyer sur Sri Aurobindo, Jean Gebser et la physique quantique pour rétablir la vérité sur un sujet épineux

La question (et le rapport avec le principe d’incertitude)

Peu de concepts en métaphysique, en philosophie des sciences et en philosophie de l’esprit sont aussi continuellement controversés que celui d’émergence. Une formulation typique du problème est la suivante : comment des phénomènes qui semblent qualitativement différents de leurs constituants physiques fondamentaux — comme l’auto-organisation complexe de la vie, la dimension subjective de la conscience, ou la dynamique complexe des économies et des sociétés — peuvent-ils surgir dans un univers régi par des lois physiques fondamentales ? Cette formulation implique deux affirmations : premièrement, que l’univers est régi par des lois physiques fondamentales, et, deuxièmement, qu’il existe des constituants physiques fondamentaux.

La première affirmation implique implicitement l’hypothèse que l’univers est un système physique légitime. Un système physique légitime n’est pas quelque chose qui nous est « donné » ou que nous découvrons. C’est une construction théorique conçue pour isoler un problème traitable. Une théorie physique traite d’une certaine classe de systèmes physiques, mais elle ne traite pas non plus de ce qui existe réellement « là-dehors ».

On dit souvent que les systèmes physiques sont des approximations (ou des représentations simplifiées) de « systèmes physiques réels », mais c’est faux. Il n’existe pas de système physique réel au bout d’une chaîne de constructions théoriques de plus en plus précises. Une théorie physique ne peut être qu’une approximation d’une théorie plus exacte. Affirmer que l’univers est régi par des lois physiques fondamentales, ce n’est pas seulement affirmer que chaque système physique légitime est régi par ces lois — ce qui est manifestement faux — mais aussi que tout est un système physique légitime, ce qui est absurde. Comme Karl Popper l’a formulé avec concision dans La logique de la découverte scientifique (Taylor & Francis e-Library, 2005, p. 37-38) :

Les théories sont des filets lancés pour capturer ce que nous appelons « le monde » : pour le rationaliser, l’expliquer et le maîtriser. Nous nous efforçons de rendre les mailles toujours plus fines.

Quelque chose de remarquable s’est produit lorsque les physiciens ont tenté de rendre les mailles toujours plus fines. Ce n’est pas la découverte de la théorie quantique en soi ni la nécessité de distinguer désormais deux types fondamentaux de systèmes physiques — classiques et quantiques. C’est la contextualité de la mécanique quantique. C’est l’exigence conceptuelle d’une limite au-delà de laquelle le langage ordinaire ne peut pas aller. Au fond, il s’agissait de la découverte d’une limite physique (plutôt que neurophysiologique) du pouvoir de résolution spatio-temporelle de l’expérience sensorielle, symbolisée par la constante de Planck.

Quand nous parlons d’un système physique classique, nous utilisons un langage classique qui (selon l’usage de Bohr) est un langage ordinaire enrichi par la terminologie de la physique classique. Quand nous essayons de parler directement d’un système physique quantique, les mots échouent. Le langage classique ne s’applique pas. Ni ses concepts cinématiques (comme la position et l’orientation) ni ses concepts dynamiques (comme l’énergie et la quantité de mouvement) ne sont disponibles pour être attribués à moins qu’ils ne soient mesurés. De plus, chaque propriété potentiellement attribuable est définie par la manière dont elle est mesurée. En un mot, les propriétés des systèmes quantiques sont contextuelles.

Pourquoi un système quantique ne possède-t-il une position que s’il est mesuré ? Parce que nous pouvons mesurer sa quantité de mouvement. Si celle-ci se révèle avoir une valeur déterminée, alors le principe d’incertitude interdit d’attribuer une position au système. Et pourquoi un système quantique ne possède-t-il une quantité de mouvement que s’il est mesuré ? Parce que nous pouvons mesurer sa position. Si celle-ci se révèle avoir une valeur déterminée, alors le principe d’incertitude interdit d’attribuer au système une quantité de mouvement.

La physique classique considère l’espace et le temps comme intrinsèquement divisés jusqu’à des régions ou intervalles infinitésimaux. Un système physique classique possède donc une position déterminée ainsi qu’une quantité de mouvement déterminée à tout moment. Si un système physique ne peut pas avoir simultanément une position et une quantité de mouvement déterminées, l’espace et le temps ne peuvent pas être intrinsèquement divisés jusqu’au bout. Le principe d’incertitude l’interdit.

Le langage ordinaire utilise des mots dont les significations dépendent non seulement de la structure logique de la pensée humaine, mais aussi — et de manière importante — de la structure spatio-temporelle de l’expérience sensorielle humaine. Il s’applique à des choses que nous pouvons voir. Un système quantique, cependant, n’est pas quelque chose que nous pouvons voir, et la raison pour laquelle nous ne pouvons pas le voir n’est pas simplement que notre constitution neurophysiologique nous l’interdit. Le principe d’incertitude exprime une limite physique au pouvoir de résolution spatio-temporelle de l’expérience sensorielle, indépendamment des améliorations technologiques (microscopes, etc.). Si nous essayons d’utiliser le langage ordinaire pour décrire ce que, pour des raisons physiques, nous ne pouvons pas voir, comme si c’était quelque chose que nous pourrions en principe voir, nous sommes condamnés à faire des prédictions manifestement fausses. Voilà pourquoi le langage ordinaire ne peut pas franchir la limite entre un système quantique et son contexte de mesure.

À la lumière de ce qui précède, est-il encore possible d’exclure le sujet percevant de l’équation, comme c’était le cas avant l’avènement de la physique quantique ? Tant que l’espace et le temps pouvaient être considérés comme intrinsèquement séparés ou divisés jusqu’au bout, il était effectivement possible de nier qu’ils ne soient que des projections ou des réifications de la structure de l’expérience sensorielle. Mais si l’objectivation de la structure spatio-temporelle de l’expérience sensorielle est limitée pour des raisons physiques — si ce qui est réellement « là-dehors » impose une limite à la façon dont nous pouvons objectiver cette structure — alors il est logique que ce qui est réellement « là-dehors » ne puisse pas être structuré spatiotemporellement en soi.

Après tout, qu’est-ce qui nous fait croire à une réalité indépendante des sujets percevants ? Au fond, c’est la reconnaissance qu’il existe des choses que nous ne pouvons pas changer, ou que nous ne pouvons pas changer comme bon nous semble, parce que cela contredirait l’ordre naturel. Notre incapacité à « violer » les lois de la nature — ainsi que le fait qu’elles semblent s’appliquer de la même manière à tout le monde — nous fait croire en quelque chose qui existe à la fois « là-dehors » et par soi-même. Il existe bien quelque chose « là-dehors », quelque chose qui nous permet d’objectiver nos constructions ou nos invariants expérientiels — dans la mesure où cela est possible — mais, puisque cela ne peut être considéré comme spatialement structuré en soi, cela dépasse essentiellement les mots.

Et pourtant, malgré tout cela, il demeure académique et de rigueur d’affirmer que la réalité est fondamentalement quantique. Cela revient à dire que les corrélations quantiques sont tout ce qui existe réellement — au diable les corrélats (correlata), au diable les contextes expérimentaux, au diable le langage ordinaire. Notre devoir est de montrer comment il semble y avoir des contextes expérimentaux, comment il semble y avoir des événements indiquant des propriétés, comment il semble y avoir des probabilités, et même ce que sont les probabilités si personne n’est là pour les assigner.

En outre, il faut montrer comment il semble exister des constituants physiques fondamentaux. Le concept moderne de particule est un mélange hétéroclite de trois aspects disparates. Il y a l’aspect théorique ou axiomatique, qui constitue l’objet des théories des champs relativistes ; ces théories concernent exclusivement les types de particules. Il y a l’aspect référentiel, qui concerne les particules individuelles — celles qui sont observées dans les contextes expérimentaux. Et enfin, il y a l’aspect opérationnel, qui forme un pont bancal entre les deux autres ; son rôle a été justement résumé par Wolfgang Ketterle dans une conférence populaire, où il disait qu’après plusieurs années de pratique, on s’habitue à « préparer des ondes et détecter des particules ». (Voir aussi ce billet). Ainsi, pour montrer comment il semble y avoir des particules individuelles, il faut d’abord montrer comment il semble exister des contextes expérimentaux permettant d’individualiser les particules.

Considérons cet excellent exemple de raisonnement à l’envers. En supposant que l’espace physique est divisé jusqu’au bout, on peut montrer qu’une particule ne peut être localisée dans aucune région d’espace précisément définie. De là, on a tiré la conclusion que le discours sur les particules est « strictement fictif » (voir ce billet) :

Notre expérience nous montre que les objets (les particules) occupent des régions finies de l’espace. Mais la réponse à cet argument est tout aussi simple : ces expériences sont illusoires ! Bien qu’aucun objet ne soit strictement localisé dans une région délimitée de l’espace, un objet peut être suffisamment bien localisé pour nous donner l’impression (à nous, observateurs finis) qu’il est strictement localisé.

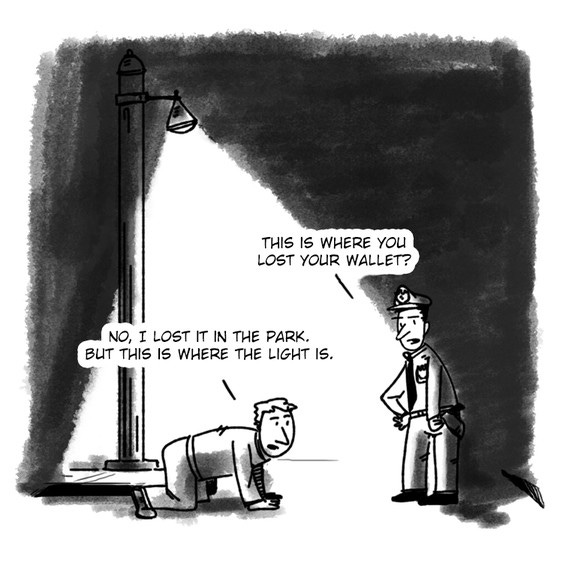

Les auteurs qui parviennent à cette conclusion ou à des conclusions similaires ne remettent jamais en question l’hypothèse selon laquelle l’espace physique est représenté avec exactitude par une variété transfinie de triplets de nombres réels. Exemple particulier de l’« effet des lampadaires », cela illustre le pouvoir hypnotique des mathématiques sur les physiciens théoriciens. La véritable raison pour laquelle aucun objet n’est strictement localisé dans une telle variété est que l’espace objectivable n’est pas une telle variété.

(Une illustration de l’effet des lampadaires)

C’est ici que tu as perdu ton portefeuille ?

Non, je l’ai perdu dans le parc, mais c’est ici qu’il y a de la lumière.

Un dernier commentaire sur la notion de constituants physiques fondamentaux. Lorsque nous avons affaire à un système quantique contenant des particules dépourvues d’attributs distinctifs, les particules qu’il contient n’ont pas d’identités individuelles. Si nous les détectons à deux moments différents, chaque fois à des endroits différents, nous sommes tentés de demander : « Laquelle des particules détectées initialement est identique à laquelle des particules détectées par la suite ? » Comme elle repose sur une fausse hypothèse, cette question est dénuée de sens, ainsi que nous le dit sans ambiguïté la statistique quantique. Ce dont nous traitons, ce ne sont pas de choses différentes, mais d’une seule et même chose détectée en différents lieux. (L’une des deux occurrences du mot « différent » est illégitime). Cela étant, il est logique que, même lorsque les particules sont discernables, elles ne soient pas des choses différentes, mais la même chose détectée en différents lieux et avec des propriétés différentes (voir ce billet). Combien de constituants physiques fondamentaux l’univers (ou tout système physique légitime) contient-il donc ? Probablement un seul. C’est évidemment une affirmation métaphysique, mais une affirmation qui possède une longue et distinguée lignée. Nous y reviendrons dans la dernière section.

Une émergence de mondes (les uns après les autres), une manifestation évolutive du monde, ou les deux ?

Dans son livre Physics and Philosophy (Harper & Brothers, 1958, p. 91 ; tr fr Physique et philosophie), Werner Heisenberg a écrit :

Il est en fait parfaitement plausible que, pour certains animaux primitifs, l’espace et le temps soient différents de ce que Kant appelait notre « intuition pure » de l’espace et du temps. Cette dernière peut appartenir à l’espèce « homme », mais non au Monde en tant qu’indépendant des hommes.

Le physicien et philosophe C.F. von Weizsäcker a déclaré un jour que « la nature est antérieure à l’homme, mais l’homme est antérieur à la science de la nature ». Heisenberg interprète la première partie comme une justification de l’idéal classique d’« objectivité complète », et la seconde comme une explication du fait que nous ne pouvons pas nous empêcher d’utiliser des concepts classiques : Il est inutile de discuter de ce qui pourrait se faire si nous étions d’autres êtres (ibid., p. 56).

Il va de soi que la conscience humaine est supérieure à celle du primate le plus proche, et que ce dernier est supérieur à chaque échelon de l’échelle évolutive jusqu’à la paramécie. Il va également de soi qu’à mesure que la conscience évolue, le monde perçu évolue, y compris (et surtout) dans son aspect spatio-temporel. La conscience humaine elle-même a évolué et est probablement appelée à évoluer encore, comme Jean Gebser l’a longuement soutenu (voir ici et ici).

Selon Gebser, le monde, tel que nous le percevons ou le concevons a émergé, avec notre structure mentale actuelle de conscience, d’une structure de conscience antérieure qu’il appelait mythique, et il est destiné à être supplanté par un autre monde, à travers l’émergence d’une autre structure de conscience qu’il appelait intégrale. Cela non seulement éclaire la question de l’émergence sous un jour nouveau, mais remet aussi en question l’affirmation habituelle selon laquelle l’univers — tel que nous le concevons ! — aurait une priorité historique sur l’évolution des êtres doués de conscience mentale et de leurs conceptions.

Comme mentionné dans un billet précédent, le monde mythique est essentiellement un assemblage d’images bidimensionnelles, que la conscience mythique est incapable d’intégrer dans notre monde mental tridimensionnel. Le moi mythique se trouve au centre d’une sphère dont les limites sont fixées par les étoiles fixes, le firmament. Dépourvu de notre conscience de la « troisième » dimension de profondeur centrée sur le spectateur, il ne lui vient jamais à l’esprit de s’interroger sur ce qui se trouve au-delà de cette sphère, ni même sur ce qui se trouve entre lui-même et la nature, qui l’entoure comme une caverne. Il ne pouvait manier la perspective dans le dessin et la peinture ni parvenir à la « vue de nulle part » détachée et sans sujet, qui est une condition préalable de la science moderne.

Bien que nous ayons tendance à croire que le monde existait avant notre apparition, il ne faut qu’une nanoseconde pour réaliser qu’il ne pouvait exister, tout seul, plus ou moins tel que nous l’expérimentons ou le concevons. Les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être, comme Arthur Eddington l’a illustré avec ses deux tables et Wilfrid Sellars avec ses deux images du monde — l’image scientifique, qui manque des « catégories se rapportant à l’homme en tant que personne », et l’image manifeste, qui est dépourvue des entités théoriques peuplant l’image scientifique [1].

Que peut-on dire de l’image scientifique d’aujourd’hui ? Tout d’abord, il n’y en a pas — il n’y a pas d’image. Nous n’avons plus rien qui ressemble à une représentation fidèle de ce qui existe réellement « là-dehors ». Lorsque la physique était entièrement classique, il était possible de penser que ses corrélations déterministes plus leurs correlata — masses ponctuelles, corps, propriétés non contextuelles et événements — constituaient l’image scientifique. Mais désormais, nous avons affaire à deux « domaines » : l’un contenant les corrélations, l’autre leurs correlata. À mon avis, la meilleure façon d’appréhender cette duplicité est de considérer ces derniers comme contenant le monde manifesté et les premiers comme contenant ce qui est instrumental à sa manifestation. Au lieu d’être des éléments constitutifs du monde, les particules subatomiques, les atomes non visualisables et les molécules partiellement visualisables sont instrumentaux dans sa manifestation, comme je l’ai soutenu ici, dans mon livre et dans plusieurs articles publiés.

Ayant dit que l’espace physique n’est pas partitionné jusqu’au bout et qu’il n’est donc pas représenté avec exactitude par une variété transfinie de triplets de nombres réels, je dois brièvement aborder le fait que, pour des raisons de commodité mathématique, le formalisme de la physique quantique utilise néanmoins une telle variété.

Comment la physique quantique traite-t-elle les distinctions non objectivables, telles que celles que nous faisons entre des régions de l’espace nettement délimitées ? Pour le découvrir, supposons qu’un événement E puisse se produire de plusieurs manières, et que nous voulions calculer sa probabilité sans tenir compte de la manière dont il se produit. (L’exemple type est celui d’un électron détecté derrière une plaque percée de deux fentes et que l’on suppose avoir traversé l’une ou l’autre de ces fentes) [2].

Lorsque nous sommes confrontés à des situations dans lesquelles les distinctions que nous faisons entre ces différentes manières ne peuvent pas être objectivées — c’est-à-dire qu’elles n’existent que dans notre esprit ou seulement dans le formalisme mathématique —, nous devons calculer la probabilité de E en additionnant les amplitudes associées à ces différentes manières. En revanche, lorsqu’il s’agit de situations où les distinctions que nous faisons entre ces différentes manières peuvent être objectivées, nous devons calculer la probabilité de E en additionnant leurs probabilités individuelles — autrement dit, appliquer la loi classique des probabilités totales.

L’inverse n’est pas vrai. Si deux systèmes quantiques A et B sont corrélés de telle sorte qu’une mesure M(A) sur A nous permette de déduire le résultat qu’aurait une mesure M(B) sur B si elle était effectuée, nous devons additionner les probabilités des résultats possibles de M(B), même si M(B) n’est pas effectuée. (Pour un exemple de ce type de situation, voir l’expérience discutée dans cet article). C’est précisément là que les théoriciens de la décohérence se trompent. Ils soutiennent que, dans toute situation où la physique quantique exige d’additionner des probabilités, les distinctions que nous faisons entre les alternatives correspondantes peuvent être objectivées ; autrement dit, que les situations dans lesquelles la mécanique quantique impose une addition de probabilités justifient la distinctivité objective des alternatives correspondantes. (L’argument de la décohérence échoue également parce qu’il invoque les probabilités dès le départ, alors que, pour réussir, il faudrait qu’il rende compte de l’apparition même des probabilités dans un monde où personne n’est là pour les assigner).

Maintenant que nous avons une idée de la manière dont la physique quantique traite les distinctions non objectivables, il est temps de demander : qu’est-ce qui détermine si, ou quand, nos distinctions peuvent être objectivées ? La réponse tient en deux mots : l’accès sensoriel. Cela signifie-t-il que quelqu’un doive observer directement la position du proverbial pointeur indicateur de résultat P ? Non. Si, pour reprendre une terminologie courante, mais trompeuse, l’information concernant le pointeur indicateur (et donc le résultat indiqué) se trouve « dispersée » dans l’environnement, il devient possible d’obtenir cette information par une seconde mesure effectuée sur une partie de l’environnement, sans regarder le pointeur P d’origine. Ce qui est nécessaire, c’est que quelqu’un, quelque part, acquière cette information en prenant connaissance d’un événement indicateur de résultat, que ce soit directement ou indirectement, via l’environnement.

En un mot, le monde manifesté ne se manifeste pas dans le vide ; il se manifeste à nous. Il ne comprend pas tout ce qui, selon quelque critère théorique, est accessible à l’expérience sensorielle humaine. Il comprend tout ce qui est effectivement vécu par quelqu’un, quelque part, ainsi que tout ce qui peut être objectivé sur cette base — avec une confiance suffisante, cela va sans dire — au moyen des lois de corrélation connues, tant les lois déterministes de la physique classique que les lois statistiques de la physique quantique. Cela inclut tout ce que nous pouvons inférer de manière fiable au sujet du passé, avant l’apparition des humains.

En parlant du passé, celui-ci aussi est venu à l’existence avec l’émergence de la structure de conscience mentale, car, pour la conscience mythique qui l’a précédée, le temps n’était pas linéaire comme il l’est pour nous : il était cyclique. Le passé est devenu une réalité lorsque la réflexion historique a remplacé l’imagination mythique. Cela ne revient pas à nier que le passé, tel qu’il a été mis au jour par diverses disciplines scientifiques — le passé que nous pouvons objectifier avec un degré raisonnable de confiance —, existait avant notre venue. Ce que cela signifie, c’est que le passé objectivable est cet aspect de la réalité que la conscience mentale est capable de révéler.

Le monde s’enrichit à mesure que de nouvelles structures de conscience émergent. De nouveaux aspects de la réalité sont révélés, mais aussi, de plus en plus, réalisés. Par la science et la technologie, la conscience mentale a transformé le monde d’une manière qui doit sembler miraculeuse à un être doté d’une conscience mythique. Lorsqu’une espèce d’êtres doués d’une conscience intégrale apparaîtra, non seulement un nouvel aspect de la réalité sera révélé (à eux), mais, par la puissance supérieure de leur conscience, cet aspect sera également révélé à tous les êtres mentalement conscients — progressivement, sinon immédiatement. Pour ces derniers, cette révélation « induite » sera une transformation du monde aussi miraculeuse que l’a été pour la conscience mythique notre transformation technologique du monde.

Un nouvel aspect du monde s’est également révélé lorsque la structure de conscience mythique a émergé, un aspect que notre arrogance mentale tend à qualifier d’ignorance et de superstition. Sri Aurobindo portait un regard plus bienveillant sur les modes mythiques de compréhension (et un regard moins indulgent sur nos modes rationnels), par exemple lorsqu’il évoque dans son poème épique Savitri l’émergence de la conscience mythique :

L’obscurité devenait la nourricière du soleil occulte de la sagesse,

Les mythes allaitaient la connaissance de leur lait glorieux ;

Le nouveau-né passait d’un sein nocturne à une poitrine ensoleillée.

Ainsi œuvrait la Puissance dans ce monde en croissance ;

Sa subtile habileté dissimulait l’orbe complet du flamboiement,

Chérissait l’enfance de l’âme et la nourrissait de fictions

Plus riches, infiniment, par le doux nectar de leur sève

Et nourrissantes pour sa jeune divinité

Que la provende de paille sèche des labours de la Raison

Et son paquet de foin de faits innombrables,

Sa pitance plébéienne qui fait notre nourriture d’aujourd’hui.

[pp. 242–43]

Une caractéristique de notre structure de conscience actuelle, perspectiviste, est qu’elle est exclusive et (surtout dans ses manifestations déficientes) méprisante à l’égard de la sagesse de la structure qui l’a précédée. La structure aperspectiviste à venir, au contraire, intégrera les mérites respectifs de toutes les structures antérieures tout en les libérant de leur exclusivisme. C’est pourquoi Gebser la qualifiait d’« intégrale ».

Le « monde aperspectiviste » est un « monde » dont la structure repose non seulement conjointement sur les mondes pré-perspectiviste, non-perspectiviste et perspectiviste, mais qui également évolue à partir d’eux dans ses propriétés et possibilités essentielles, tout en les intégrant et en se libérant de leur validité exclusive. (The Ever-Present Origin, p. 294)

Derniers mots : d’où, comment et pourquoi

Pour nous, êtres dotés de conscience mentale, le monde existe « à l’extérieur ». Il n’en est pas ainsi pour un être gnostique à la conscience intégrale. Comme vous vous en souvenez peut-être, ce qui est principalement responsable de l’apparente indépendance du monde extérieur à l’égard de l’esprit, c’est son ordre (ou régularité) absolu. Les lois de la nature à la fois permettent et limitent nos actions. Elles forment le socle sur lequel reposent nos technologies, mais elles tracent aussi les lignes que nous ne pouvons franchir.

Pour un être gnostique, les lois qui nous amènent à percevoir le monde comme externe sont librement auto-imposées. (Elles ont pour but de préparer le cadre du drame de l’évolution). Ainsi, pour un être gnostique, rien ne pourrait l’amener à percevoir le monde comme extérieur. Alors que nous semblons enfermés dans des « bulles de conscience » séparées [3], détachés les uns des autres et regardant notre monde commun « comme à travers un miroir obscur », les êtres gnostiques se connaissent les uns les autres comme les êtres d’une conscience qui contient le monde.

Pour appuyer cela textuellement, je me tourne maintenant vers Sri Aurobindo. Gebser lui-même identifiait sa structure de conscience intégrale, aperspectiviste, à la conscience que Sri Aurobindo appelait « supramentale ». Bien que leurs contextualisations respectives diffèrent, leurs descriptions de la conscience en voie d’émergence s’enrichissent mutuellement. Voici comment Sri Aurobindo décrit l’état d’un Yogin en chemin vers la réalisation supramentale :

l’univers entier est vu par lui comme se produisant en lui-même, non pas dans son petit ego ou son esprit, mais dans ce vaste et infini soi avec lequel il s’identifie désormais constamment. Toute action dans l’univers, il la voit comme surgissant de cet être, issue de l’Existence divine et sous la poussée de la Vérité, de la Connaissance, de la Volonté et de la Puissance divines. [EPY 123]

Pour que le drame de l’évolution puisse avoir lieu,

une plongée implacable de la Conscience et de l’Être suprêmes dans un vide apparent d’insensibilité, d’inconscience, de non-existence était inévitable ; car sans cette plongée… la création de ce phénomène d’Énergie cosmique que nous appelons Matière aurait été impossible…

Dans le vide de cette Non-Existence, tous les pouvoirs de l’être sont retenus et latents ; dans les ténèbres impénétrables de cette Inconscience, toutes les possibilités de la conscience sont prêtes à s’évoluer ; dans cette insensibilité est noyée une Béatitude d’Existence qui, émergeant dans les figures contradictoires du plaisir et de la douleur, peut s’efforcer de s’élever vers une expression cosmique de sa propre vérité, celle de la Félicité qui soutient toutes choses. [EDH 224]

L’émergence, donc, ne commence pas avec la matière ou l’univers physique. Elle commence avec cette Non-Existence, cette obscurité impénétrable de l’inconscience et de l’insensibilité. Elle commence avec l’aboutissement du processus d’involution, qui « a été » effectué par une concentration mutuellement exclusive de l’aspect conscience de Sachchidananda. (Les guillemets visent à rappeler que la priorité temporelle ainsi impliquée dépend de notre perspective localisée dans le temps et l’espace).

Toute création commence par des relations.

C’est en entrant en relation avec lui-même que Sachchidananda devient un univers supraphysique contenant une multitude d’êtres consciemment supramentaux. En transformant ensuite des relations internes à sa conscience et constitutives de son contenu en relations externes — d’abord externes à une multitude de moi mentaux, puis finalement externes à une multitude de particules fondamentales —, il se retire progressivement de la scène. Autrement dit, en se retournant sur lui-même, Sachchidananda met en place le théâtre de l’aventure évolutive. Et c’est en entrant en relations spatiales avec lui-même que Sachchidananda émerge pour la première fois de l’état d’Inconscience et de Non-Existence sous la forme d’un univers matériel contenant une multitude de relata inconscients et inexistants.

Mais comment les particules fondamentales de la physique — ces prétendus « constituants ultimes de la matière » — pourraient-elles ne pas exister ? Inconscientes, peut-être, mais inexistantes ? Rappelons que le concept moderne de particule est un assemblage hétéroclite de trois aspects. Seul l’aspect référentiel renvoie à des particules individuelles. Autrement dit, les particules individuelles n’existent que dans la mesure où elles sont observées dans des contextes expérimentaux. L’aspect axiomatique concerne exclusivement les particules en tant que types, caractérisées par leurs relations dynamiques : comment elles se transforment et interagissent entre elles. (Quant à l’aspect opérationnel de fortune, mieux vaut ne pas s’y attarder.) En résumé : il n’existe pas de particule en soi. Les objets matériels composites (des nucléons aux molécules, en passant par les souris et les hommes) sont constitués — c’est-à-dire manifestés — par les relations qui s’établissent en fin de compte entre des « constituants » inexistants.

Lorsque la vie émerge de la matière, lorsque l’esprit émerge de la vie, et lorsque — finalement — le supramental émerge de l’esprit, ce qui émerge essentiellement (en étapes distinctes, mais qui se recoupent) c’est l’unité de Sachchidananda. Cette réalisation et cette dynamisation progressives de l’unité vont de pair avec une internalisation croissante des relations qui lient les relata correspondants. L’émergence du supramental à partir de l’esprit (suivie de l’intégration de l’esprit et de la vie dans le supramental) achève le processus. Non seulement les « autres », extérieurs au moi mental, deviendront internes à l’unique Soi de tous, mais aussi

Pour la conscience spirituelle, le monde extérieur lui-même deviendra intérieur, il en fera partie et sera étroitement embrassé dans une connaissance et un sentiment d’unité et d’identité, pénétré par le regard intuitif du mental, et nous réagirons à tout par un contact direct de conscience à conscience. Ainsi le monde sera-t-il amené à réaliser son intégralité. [LD 753]

En nous, êtres mentalement conscients, l’unité de nos « constituants » matériels est partiellement réalisée. Cela s’applique en particulier aux relations qui existent entre les composantes cellulaires et supérieures du cerveau humain, relations qui sont partiellement internalisées. Dans la mesure où elles le sont, elles appartiennent à notre conscience mentale et constituent son contenu ; elles rendent compte de notre expérience d’un monde extérieur et du reste de notre vie intérieure. (« Intérieure » désigne ici nos pensées, émotions et sensations conscientes, mais non nos esprits subliminaux, beaucoup plus vastes).

Texte original publié le 21 octobre 2025 : https://aurocafe.substack.com/p/emergence-what-how-whence-and-wherefore

__________________________

1 W. Sellars, Philosophy and the Scientific Image of Man, in R. Colodny (éd.), Frontiers of Science and Philosophy, pp. 35–78 (University of Pittsburgh Press, 1962).

2 L’ambiguïté est intentionnelle.

3 H. F. J. Müller, People, Tools, and Agency: Who is the Kybernetes? Constructivist Foundations 1 (1), 35–48 (2005); Brain in Mind: The Mind–Brain Relation with the Mind at the Center, Constructivist Foundations 3 (1), 30–37 (2007).