Nous avons examiné le christianisme dans le contexte de la vision du monde hindouiste ; le cosmos y est présenté dramatiquement, par des mythes, comme le jeu de cache-cache du Soi avec lui-même. Elle présuppose l’existence fondamentale, originelle d’un Soi commun à nous tous (mais qu’est-ce donc que « l’homme du commun » ?), qui est d’emblée la réalité, ce qui est et tout ce qui est, et l’être de chacun de nous à son niveau le plus profond. Du seul fait que le Soi forme les fondations de l’univers, qu’il n’y a rien au-delà ou en dehors de lui, il ne peut en aucun cas être objet de connaissance, et aucune conception précise de sa nature ne peut être exprimée en langage positif et descriptif. Il est beaucoup trop proche pour être vu. Cependant le jeu (lila), du Soi est de s’oublier lui-même, régulièrement et rythmiquement, dans l’illusion créatrice (maya) que tous ces êtres séparés, toutes ces choses, tous ces événements constituent ce que nous appelons le cosmos, et de telle manière que chaque être éprouve le sentiment de sa finitude et de son unicité. Quand le jeu arrive à son terme, le Soi se réveille à son identité originale.

La vision du monde chrétienne ou théiste que partagent dans une certaine mesure les juifs et les musulmans veut que tous les êtres et toutes les choses soient évoqués ou créés par la volonté de Dieu « à partir du néant » ; en d’autres termes, ils ne sont rien en dehors de la volonté divine. Cependant, choses et êtres existent en eux-mêmes, en ce sens qu’ils ne sont pas de simples déguisements du Soi divin, des parties, des aspects ou des manifestations de Dieu, pas plus que des rôles qu’il joue. Car il y a une différence infinie entre la créature et son Créateur, même si l’union peut arriver à une telle intimité que la créature semble être divinisée. Mais la créature étant fondamentalement et absolument autre que le Créateur, elle court toujours le risque de ce qui serait un désastre final irrémédiable : s’éloigner tellement qu’elle perdrait définitivement le contact avec son Créateur. Pour les chrétiens, les créatures angéliques et humaines ont la liberté de choisir entre l’amour de Dieu et l’amour d’elles-mêmes, l’amour n’étant vraiment l’amour que lorsqu’il est librement consenti. (Mais l’Éternel a dit : « Tu dois m’aimer ! »)

Nous avons vu que si la vision chrétienne du monde est vraie, celle des hindouistes ne peut pas l’être. Mais d’un autre côté, si le point de vue hindouiste est vrai, celui des chrétiens peut encore l’être, en ce sens que la situation où l’on paraît être des âmes solitaires coupées de Dieu et en grand péril d’être damnés peut être comprise comme le rôle le plus audacieux et le plus extrême joué par le Soi. Le sérieux absolu du christianisme représente le moment du drame de l’existence où l’on est persuadé qu’il ne s’agit nullement d’un drame, mais bien de la « vraie réalité ». Mais c’est, au moins d’un point de vue, le meilleur moment, puisque c’est celui où l’acteur, par son art, réussit à tromper les spectateurs et peut-être même à se tromper lui-même.

En faisant du mythe chrétien une « poupée gigogne » que l’on glisse dans le mythe hindouiste, je trouve qu’on obtient quelque chose de beaucoup plus riche et suggestif qu’en gardant le seul mythe chrétien, lequel exclut le mythe hindouiste. Cette attitude est également plus flatteuse pour le christianisme, qui obtient ainsi un véritable triomphe dramatique, au lieu de s’en tenir avec entêtement à des articles de dogme. On reconnaît alors que le christianisme a les plus beaux titres à faire valoir un total engagement, le sacrifice de l’intellect, un amour, et une obéissance sans réserve envers le Seigneur, etc. Mais partir de l’idée arrêtée que sa religion est, sans même prendre la peine d’examiner les autres, la meilleure et la plus vraie, revient, qu’on le veuille ou non, à faire preuve de bêtise.

Ayant donc vu ce que devenait le christianisme dans un contexte élargi, on finit par se poser cette question : « Est-ce vrai ? Tout cela décrit-il bien la véritable situation de l’homme dans l’univers ?»

Tout au long de cette analyse, j’ai parlé des cosmologies chrétiennes et hindouistes en termes de « mythes », car les formes sous lesquelles elles nous sont parvenues sont tout à fait naïves et anthropomorphiques. Mais les philosophes, chrétiens comme hindouistes, présentent leurs doctrines d’une manière infiniment plus sophistiquée et abstraite. S’il nous faut discuter de leur vérité relative, il faut qu’elles puissent supporter la comparaison avec une vision de l’univers tout aussi sophistiquée, celle, faisant l’objet d’un vague consensus, des scientifiques. La science a d’ailleurs aussi son niveau mythologique : celui qui tient d’une manière indiscutable que l’univers physique (l’homme étant exclu) est mort et stupide. Dans cette mythologie, l’homme est un pur accident, une intelligence sensible au milieu d’un monde purement mécanique, d’une efficacité, de plus, assez médiocre. Certains iraient même jusqu’à dire que toutes les lois de la nature ne seraient que de simples outils, comme des scies, des couteaux ou des règles que l’esprit humain emploie pour plier le monde à sa volonté. Nous inventerions les lois de la nature comme nous inventons les lignes imaginaires des latitudes et des longitudes, afin de déterminer des repères sur le désordre chaotique de la terre et de la mer.

Il me paraît parfaitement inepte et grossier, dans le climat intellectuel qui est actuellement le nôtre, de proclamer que telle ou telle position philosophique ou théologique « est la vérité », et encore plus d’essayer de le prouver. On en sait pourtant suffisamment aujourd’hui sur la logique, sur l’histoire des idées, sur l’esprit humain et sur le monde physique pour estimer qu’on ne peut pratiquement rien tenir pour assuré. Dans le domaine de l’expérience spirituelle immédiate, nous pouvons, il est vrai, subir une telle transformation de conscience ou du sens de notre identité, qu’on éprouve alors un sentiment de certitude absolue. Mais quand de telles expériences sont traduites dans un langage ayant la prétention de décrire les choses comme elles sont, il nous faut faire preuve de beaucoup de prudence. C’est une chose d’avoir une vue authentique des étoiles mais tout à fait une autre de donner une description précise de leurs positions relatives.

Mon sentiment est que ce à quoi peuvent tout au plus prétendre toute métaphysique, toute théologie ou toute cosmologie, bref tout ce qui prétend dire ce que sont véritablement les choses et les êtres, n’est qu’une certaine plausibilité. Ce dont on a d’ailleurs le plus besoin dans ce monde, ce n’est pas de certitude, mais du courage et du sang-froid du joueur de poker ; non pas de convictions arrêtées, mais d’adaptabilité ; non pas d’une assise solide sur laquelle se tenir, mais d’habileté à nager. Les certitudes peuvent bien paraître désirables dans un monde où la damnation éternelle fait partie des choses possibles. Mais soyons sérieux : peut-on concevoir comme plausible un univers bâti sur le modèle des monarchies égyptiennes, perses ou byzantines, avec leurs trônes, leurs jugements, leurs culs-de-basse-fosse, leurs salles de torture et leurs échafauds ?

Dire que l’imagerie chrétienne traditionnelle représentant Dieu comme un Roi céleste doit être comprise davantage comme un mythe que comme un fait, ne revient pas à prétendre que la science moderne a démontré l’inexistence d’un tel être. Cela signifie seulement que le climat général de la connaissance et de la pensée scientifiques au XXe siècle l’a rendu parfaitement improbable, non plausible et même légèrement comique. Et tant que des prêtres nous exhorteront dans leur sermon à nous adresser (par exemple) « Avec un cœur pur et une humble prière au trône où siège la Grâce divine », l’idée même de Dieu sera contaminée par cette image devenue ridicule. Il est vraiment inimaginable que l’univers que décrivent l’astronomie moderne, la physique, la biologie et la chimie, soit l’œuvre d’un aussi prétentieux tyran ; notre monde est infiniment plus étonnant qu’une explication de ce genre peut le laisser penser. L’évêque de Woolwich l’a constaté dans son vigoureux manifeste « Honnête envers Dieu [1] » : l’image d’un Être « surnaturel », « ailleurs », dans un sens métaphysique ou moral plutôt que spatial, c’est-à-dire situé en dehors de l’univers qu’il a créé, est devenue obligatoire pour le christianisme.

Les théologiens sophistiqués peuvent toujours trouver que le naïf évêque enfonce des portes ouvertes. Mais il y a quelques siècles, des hommes comme saint Albert, saint Bonaventure, saint Thomas et Nicolas de Cuse (que, curieusement, l’évêque ne cite pas) avaient abandonné toute imagerie simpliste, extérieure ; ils insistaient sur la présence infinie de Dieu en tout point de l’espace et du temps, et admettaient que des représentations de l’Éternel siégeant sur un trône, irradiant de la lumière ou habitant au ciel n’étaient que des métaphores ou des analogies. Pour aller au-delà de ces métaphores, disaient-ils, on ne peut parler de Dieu qu’en termes négatifs, car, comme le dit saint Thomas : « L’essence divine, par son immensité, surpasse toutes les formes que notre intelligence peut atteindre ; et on ne peut donc pas l’appréhender en sachant ce qu’elle est [2]. » Le plus haut savoir auquel on puisse accéder est de savoir ce qu’elle n’est pas. C’est pourquoi l’on dit (en termes apophatiques) que Dieu est infini, illimité, éternel, sans forme, sans corps.

L’évêque de Woolwich a donc raison en ayant l’impression que des notions aussi éthérées de Dieu sont bien loin d’avoir pénétré l’esprit de la majorité des chrétiens ; il reconnaît que l’image est beaucoup plus prégnante que le concept, et qu’à toutes fins utiles, les formes du christianisme comme les attitudes des chrétiens laissent penser que leur Dieu est toujours le Vieux Monsieur barbu dans le ciel. Qui plus est, et même en laissant de côté des penseurs frôlant l’hérésie comme Érigène et Eckhart, les conceptions orthodoxes les plus raffinées concluent régulièrement à l’existence d’un ultime fossé entre l’Être divin et le moi profond de chacun d’entre nous. Même l’évêque tient à conserver ce hiatus.

« L’affirmation biblique que l’on retrouve jusque dans la structure de nos relations avec le fondement de notre être (c’est-à-dire Dieu) est un facteur indestructible de liberté personnelle. Nous ne sommes pas comme des rayons de soleil ou les feuilles des arbres : nous sommes unis à la source qui soutient et donne un but à notre vie dans une relation qu’on ne peut décrire qu’en disant « de moi à Toi » — si ce n’est que notre liberté est une absolue dépendance. »

Est-ce l’ultime consolation — savoir que la réalité, c’est Quelqu’un d’Autre qui s’en occupe ? Et la seule alternative est-elle ce cauchemar de Chesterton : « Le miroir du fou » ?

J’ai fait un rêve céleste d’un blanc de gel ;

Calme splendide des cohortes vivantes ;

Vastes chœurs de visages tournés vers le haut, en rangs alignés.

Mon sang alors se glaça chaque visage était le mien.

Des esprits aux couleurs du couchant accourent et passent,

Sombres reflets dans une mer d’or et de verre.

Mais de chaque côté, à chaque endroit,

Je vois un million de moi-mêmes qui ne me voient pas.

Fuyant vers les déserts je trouve par bonheur

Un saint solitaire, assis sur une pierre.

J’étais derrière lui : il se tourne avec grâce et douceur,

Et me regarde avec mon visage heureux, haineux.

Je me blottis comme on attendrait dans un donjon,

Fermé partout par des miroirs ;

Alors je vis, insulaire dans les cieux, seul

Et silencieux, quelqu’un d’assis sur un trône.

Le bord de sa robe était brodé de rose et d’or,

De vert, de pourpre, d’argent, d’anciens couchers de soleil,

Mais son visage était recouvert d’un nuage de feu

Car il recouvrait le désir d’un monde.

Mais comme je regardais, adorateur silencieux,

Le nuage me sembla imperceptiblement bouger.

Je tombai alors à terre, et pleurant et rampant,

« Frappe-moi à mort si tu as un éclair !

Mais épargne un front qu’éclaire un pur soleil,

Couronne d’un péché nouveau qui rend l’enfer malade.

Ne me laisse pas regarder en haut pour y voir mes propres

Traits et ma forme assise sur le Trône du Jugement ».

Mon rêve s’évanouit alors ; et le cœur encore tressautant,

Je vis, dans la taverne où je dormais,

Je vis toute ma vie, toutes les grâces dont elle est pleine,

Celle d’un ivrogne damné au gin, un demi-crétin au visage blême [3].

S’il se trouve en effet que le Visage de Celui qui est sur le Trône n’est pas autre chose que le masque de notre propre personnalité, et si le savoir qu’il cache n’est égal qu’à ce que sait consciemment notre ego, il est bien compréhensible de s’écrier : « Frappe-moi à mort, si tu as un éclair ! »

Mais j’ai toujours estimé que la cause profonde obligeant les chrétiens à s’inquiéter que Dieu soit bien autre, est à rechercher dans la confusion qui règne dans la conception qu’ils ont d’eux-mêmes. Plus on s’habitue à réduire le soi aux facultés et au contenu de l’aire de l’attention consciente, plus il parait y avoir des zones entières qui s’étendent au-delà de notre moi, car l’ego conscient ne contrôle pas ces processus psychophysiques qu’il ne produit ni ne comprend, et dont cependant il dépend. Ils apparaissent comme « autres », comme l’œuvre d’un autre, et, ainsi que le dit le psalmiste : « Je te glorifierai, car je suis terriblement et merveilleusement fait [4] ! » Si cependant la définition du moi peut comprendre des zones hors de portée de la connaissance consciente et de son contrôle, il devient inutile de tirer comme conclusion que les processus effrayants et merveilleux de mon être intime sont l’ouvrage de Quelqu’un d’Autre.

Bien des siècles avant que la psychologie occidentale ne découvre l’idée des aspects inconscients que pouvaient comporter notre « propre » esprit, des philosophes indiens et chinois avaient inventé des procédés par lesquels la conscience pouvait être élargie ou approfondie de manière à y inclure tout un domaine d’expériences totalement inconnues (ou « perçues ») par l’attention consciente, telle que nous apprenons à l’utiliser. Même s’il est vrai que les mystiques juifs, musulmans ou chrétiens ont leurs propres exercices spirituels et connaissent des états de conscience élargis, ils ne tentèrent jamais vraiment d’établir une « topographie » de l’homme intérieur comparable aux études minutieuses et détaillées conduites par les philosophes hindouistes et bouddhistes. Au contraire, la théologie occidentale est tout particulièrement avare de commentaires sur la nature de l’âme et de l’esprit de l’homme.

C’est à partir de telles expériences que les Indiens et les Chinois ont tiré leur sens de la continuité et de l’unité entre les profondeurs de l’homme (atman) et les profondeurs de l’univers (Brahma). Le monde islamo-judéo-chrétien manque, au contraire, tout à fait de cette approche expérimentale et qui plus est, résiste violemment à sa propagation [5]. C’est ainsi que la vision du monde de la théologie occidentale est fondée sur les révélations des Écritures et non sur l’enquête expérimentale. Même aujourd’hui, et parmi les théologiens protestants les plus libéraux, on trouve encore une curieuse et nostalgique manière de faire coïncider « vrai » et « biblique », comme si, aux époques où ces différents livres ont été écrits, les hommes eussent eu un contact plus assuré avec le divin qu’en d’autres temps et en d’autres lieux. En retour, la vision biblique du monde semble se fonder sur une analogie entre l’ordre de la nature et l’ordre de la société tel qu’il existe dans les cultures monarchiques et patriarcales. La plus plausible de ces visions du monde, dans le climat intellectuel contemporain, sera évidemment celle qui sera fondée sur l’expérimentation.

On est cependant obligé de relever qu’un nombre considérable d’intellectuels chrétiens font de la Bible et de l’Église le point de départ d’un « acte de foi » qui semble les absoudre de toute responsabilité intellectuelle quant à examiner les prémisses sur lesquelles leur point de vue est fondé. Je me souviens d’un prêtre extrêmement dévot et intelligent, qui proclamait que c’était une grande erreur d’avoir des classes et des réunions spéciales pour une libre discussion du christianisme, car cela sous-entendait évidemment que le christianisme « pourrait ne pas être vrai ». Ou encore de ce pasteur luthérien allemand qui avait réussi à se persuader qu’il fallait prendre au pied de la lettre, comme un axiome, le fait que Dieu ait vraiment proféré le Verbe, énoncé préalable qui devait précéder la création comme l’existence du cerveau doit précéder la pensée. Et quelle différence y a-t-il entre de telles attitudes et celle qui veut que la version de la Bible dite « autorisée » ou du « roi Jacques » soit descendue du Ciel en 1611, portée par un ange, avec ses notes marginales ? J’avais un oncle fondamentaliste absolument fantastique, qui non seulement croyait que ces notes marginales étaient les mots véritables prononcés par Jéhovah, mais qui finit par rejeter la Bible pour y avoir trouvé un gros mot [6] !

On pourrait à la rigueur comprendre rationnellement de telles acrobaties, de telles bizarreries intellectuelles (d’après les normes courantes), si accepter la vision fondamentaliste de l’univers pouvait être fait dans l’esprit de l’acceptation d’une « règle du jeu ». Pour pratiquer un jeu, il ne faut pas remettre constamment les règles en question. Il est manifestement possible de faire son chemin dans le monde et de mener une vie ayant un sens tout en étant anabaptiste ou mormon — mais de la même manière qu’on est un joueur de golf professionnel ou un joueur de bridge. Exactement comme chaque jeu requiert des règles, la vie elle-même requiert des règles comme celles de la grammaire, des lois civiles, des poids et mesures conventionnels et du calendrier commun. Mais on ne s’interroge pas pour savoir si la mesure décimale de la monnaie, comme celle du dollar, est plus ou moins vraie que celle qui emploie le système des livres, des shillings et des pence. On se demande seulement qu’elle est la plus pratique. Il existe bien sûr un jeu particulier qui consiste à tirer le meilleur parti des règles les plus incommodes : que peut-on arriver à dire à l’intérieur de la forme stricte du sonnet, ou quelle sculpture peut-on arriver à faire à l’aide d’un seul canif ? Ce concept de « pratique », de « commode » est donc discutable, puisqu’il ne signifie rien de plus que conveniens, et désigne les choses qui vont « bien ensemble » en vue de certains fins. La commodité n’est pas que ce qui est banalement utilitaire, un consensus sur ce qui est plus ou moins favorable à notre survie. Nous ne voulons pas simplement survivre, ou survivre pour être tourmentés en enfer pour l’éternité. Nous voulons survivre dans des conditions intéressantes, élégamment, même.

On peut donc dire que toutes les questions de religion et d’éthique se ramènent à des questions sur les meilleures règles du jeu possible. Et c’est aussi la même question que l’on peut poser sur les différentes formes de vie en comparant les mérites respectifs du jeu du dinosaure, du jeu de l’abeille et du jeu de l’homme. Toutes ces variations du phénomène-vie sont des jeux, fragments d’un jeu plus vaste, qui a entre autres comme règle, que « la variété est le sel de la vie ». Si cela paraît à première vue discutable, pensez aux fougères, aux anges de mer, aux girafes, aux araignées, aux radiolaires, aux papillons, aux citrons, aux têtards, et voyez-les tous comme des danses différentes — valse, menuet, charleston, rumba et twist ; mais vous pouvez aussi les voir comme des jeux d’un même genre que le bridge, les échecs, le jacquet, la réussite, les mots croisés, voire même la roulette russe.

Avez-vous jamais vu une Dame aller par-ci, aller par-là [7] ?

C’est pourquoi les bouddhistes appellent un homme véritablement saint un tathagata, ce qui signifie quelqu’un qui va ou qui vient, de cette manière. « Il est allé par là. »

C’est comme cela que l’on va à l’école va à l’école, va à l’école [8].

Être un tathagata [9], c’est passer sa journée à danser au lieu de travailler. La « malédiction du travail », datant de la Chute, comporte une supposition : qu’il faut absolument vivre. Les contractions et les spasmes de la mort provoquent une angoisse effrayante et sont une terrible occasion de mesurer à quel degré nous avons été persuadés a) que nous sommes venus dans ce monde une fois et une seule, et b) que vivre est une obligation morale et un devoir, ainsi qu’un instinct indéracinable.

Tante Bessie meurt d’un cancer : ce n’est pas quelque chose de simple. Non pas une série de convulsions admises, acceptées avec amour et socialement respectées, mais une affreuse négation de tout ce qu’était tante Bessie, la bigote compassée, digne, traditionaliste, confrontée au silence de la mort dans une horrible clinique, où le maintien grave des médecins et des infirmières, la laideur aseptisée des chambres et la pensée de l’Éternel, Juge miséricordieux-mais-juste, attendant la fin, ajoutaient à la mort une touche contrainte et grotesque comme les lèvres distendues des négresses à plateau de l’Oubangui. On laisse les feuilles sécher et brunir ; les chats peuvent se réfugier dans les bois et se rouler en boule dans un trou ; les oiseaux peuvent tomber dans l’herbe. Mais quand les gens meurent, c’est vous — cette fantastique accumulation de souvenirs, d’attitudes, de gestes, de choses qui vous étaient propres et d’autres qui étaient conventionnelles —, c’est ça qui va s’écrouler, se gonfler, brûler ou pourrir, en totale contradiction avec l’image de cette personne qu’on a créée autour de vous, vous qui étiez de connivence. Impossible de se putréfier normalement, comme une pomme tombée.

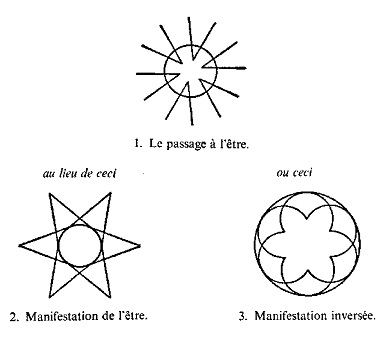

Une communauté fondée sur l’assistance mutuelle aboutit à un jeu plus riche et plus élégant qu’une autre fondée sur la compétition ; d’ailleurs, sans le soutien du premier, le second ne fonctionnera pas, car il comporte des règles contradictoires. La cosmologie ptolémaïque et la théologie qui l’accompagne ne constituent pas un très bon jeu pour le même genre de raisons qui font qu’un immeuble dont le haut est trop lourd s’écroulera. La cosmologie ptolémaïque envisage, en effet, l’univers comme une étoile s’effondrant sur elle-même, dont les rayons venant de nulle part viennent converger en son centre. Le centre des choses est le monde fini, créé ; et — selon Dante — le centre de ce monde est l’Enfer, et Satan lui-même est le ver qui pénètre le monde « au point même où les poids sont attirés de partout ». Le monde créé à partir de rien, venant à l’existence, à l’être, sans que ce soit exactement manifester l’être, a cet aspect :

Les chrétiens intelligents ont abandonné la cosmologie ptolémaïque ; et d’ailleurs, comme le remarque l’évêque de Woolwich, nous nous sommes habitués à transporter toutes les références courantes au Ciel comme « au-dessus », « en haut » ; nous les comprenons plutôt comme quelque chose signifiant « au-delà ». Il est bien possible que le divin soit présent dans le même espace que nous occupons nous-même, mais selon un mode de vibration incommensurablement plus élevé. Et cependant, Dieu restera compris comme quelque chose d’éloigné et « hors d’ici », du moins tant qu’on ne changera pas les références habituelles à « l’en haut » et « l’au-delà » en des termes exprimant la profondeur, comme le suggère Tillich.

« Le nom de cette profondeur infinie et inépuisable, fondement de tout être, est Dieu. C’est cette profondeur qu’exprime le terme « Dieu ». Et si ce mot n’a guère de sens pour vous, traduisez-le : parlez des profondeurs de votre vie, de la source de votre être, de ce qui vous paraît l’essentiel ultime ; de ce que vous prenez au sérieux sans aucune réserve… Car si vous savez que Dieu veut dire « profondeur », vous en savez déjà beaucoup sur lui. Vous ne pouvez plus prétendre être un athée ou un incroyant. Car vous ne pouvez pas penser : la vie n’a pas de profondeur ! La vie est superficielle, l’être même n’est qu’une surface. Si vous pouviez dire cela vraiment sérieusement, vous seriez un athée ; autrement, vous n’en êtes pas un. Celui qui a le sentiment de la profondeur connaît Dieu [10]. »

Mais en quoi l’idée d’un Dieu « profond » serait-elle davantage plausible, et plus facile à accepter pour le mode moderne de pensée, que l’idée d’un Dieu « très-haut » ? Nos habitudes actuelles de langages nous ont simplement familiarisés avec des conceptions ingénieuses et intéressantes, comme « profond », « avoir du poids », plutôt que « haut » ou « élevé ».

D’un côté, Tillich associe le profond avec le pesant et le grave quand il pense à Dieu comme « ce qu’il faut prendre au sérieux sans aucune réserve ». Le domaine de Dieu est celui de « l’essentiel ultime », car la dimension de cette profondeur à laquelle nous nous référons est celle des choses réellement importantes, celles avec lesquelles « on ne plaisante pas », et qui touche (bien que ça ne semble pas être la bonne manière d’approcher ce qui est profond) le mysterium tremendum — cette étrangeté intérieure à l’Être qui nous fait frissonner et nous émerveiller.

Je crains fort que le Dieu de Tillich ne soit, sur le plan moral et en dépit de sa transposition en « profond », que l’ancien Dieu extérieur, le Jehovah des Bibles protestantes qui manque tout autant de profondeur qu’il manque d’humour. Y a-t-il quelqu’un pour vouloir que la Fin, l’Ultime Fondement des choses soit quelque chose de complètement sérieux ? Nul clin d’œil ? Nulle gaieté ? Quelque chose de rigide, d’accablant, de laborieusement réel ? Un sérieux aussi profond pourrait bien être l’antichambre, mais sûrement pas la salle d’audience.

D’un autre côté, la véritable force de Tillich quand il insiste sur la profondeur vient certainement de ce qu’il rend Dieu central à l’univers. L’image des créatures rayonnant à partir de Dieu est plus élégante et plus organique que celle qui les présente rampant autour de lui sous sa surveillance. Voilà pourquoi l’image indienne présentant l’univers comme une émanation ou une manifestation du divin comporte une forme plausible et simple de jeu, spécialement en incluant les merveilleuses et nobles possibilités de la tragédie, ainsi que les limitations et les différentiations, sans cependant leur permettre de submerger l’unité fondamentale. Cela permet de prendre les choses dramatiquement au sérieux jusqu’à l’ultime micro-seconde — jusqu’à la balle dans la tête, ou jusqu’au trident brûlant de quelque démon fouillant les parties les plus délicates d’un hypocrite en enfer ; si bien qu’au moment où les choses en arrivent à être le mal absolu, les cris de douleur deviennent brusquement la voix sonore qui proclame : « Je suis l’Alpha et l’Omega, le Commencement et la Fin ! »

L’image théiste de créatures venant à l’existence et au monde à partir de nulle part, est, si l’on y pense vraiment à fond, une monstruosité sortie de l’imagination, sans équivalent dans la nature. Même si l’on peut dire de deux personnes ou de deux choses qu’elles sont « diamétralement opposées », l’existence même de ce « diamètre » implique une relation fondamentale et originale. La nature est toujours de l’unité différenciée, et non des différences unifiées. L’univers n’est pas un gigantesque ramassis d’épaves éparses, restes d’un naufrage ayant eu lieu quelque part ailleurs. De telles conceptions sont des outrages au cerveau, des défis à ce qui constitue tous les processus physiques connus. Le théisme voit dans le monde un immense orphelinat dont nous ne sommes les enfants que « par adoption et par grâce », et encore si on est assez heureux pour obtenir la grâce. Ni le discours ni l’image ne peuvent vraiment rendre ce que beaucoup de théologiens essaient d’exprimer, à savoir que nous n’existons que par la seule volonté divine et que nous sommes cependant quelque chose de tout autre que sa volonté. Si on arrive à bien l’exprimer, cette idée sonne comme un paradoxe extrêmement profond. Et il n’y a rien d’autre à prouver que cela. C’est la conception parfaitement schizophrénique d’un cosmos courageux mais qui, en fin de compte, n’est pas plausible. Et aussi peut-être pas si courageux que ça, car combien de chrétiens se permettront, au dernier moment, de ne pas souscrire à cette police d’assurance : « O Dieu, soit miséricordieux envers moi, pauvre pécheur ! »

Les gens qui pensent en termes de formes biologiques, de relations organisme-environnement, de champs magnétiques et de structure de l’espace, auront naturellement tendance à se faire une image unitaire d’un cosmos fondé sur des inter-relations et des interactions. C’est aller contre l’articulation même de notre raison que de chercher des modèles de l’univers dans l’art du potier ou du charpentier, d’imaginer le monde comme une masse inerte de matériau, une argile ayant besoin d’un agent et d’une intelligence extérieurs pour lui donner forme et mouvement. « Rappelle-toi, homme, que tu es poussière, et que tu retourneras à la poussière ! » C’est le tat tvam asi des chrétiens. Pour la théologie, le problème a toujours été de construire un univers fait de telle manière que Dieu ne soit pas responsable du péché ; mais elle résout le Problème du Mal en le remplaçant par le problème encore plus formidable de la Création du monde à partir de rien, et d’un Dieu sans péchés qui ne prend pas la responsabilité des unités séparées qu’il a lui-même créées. Elle essaie d’affirmer la liberté et la valeur de chaque personne prise dans son individualité par un expédient désespéré : des âmes éternellement séparées de Dieu, comme s’il ne pouvait y avoir de musique véritable, riche de sens, sans que toutes les notes de la mélodie jouent tout le temps. En un mot, la théologie chrétienne utilise un modèle de l’univers qui en fait un jeu dramatique et captivant ; mais dès que l’on essaie de prouver que c’est vraiment ainsi qu’il est, et que c’est ainsi que les choses se passent, la raison subit des tortures aux limites du supportable. Lisez donc les meilleurs apologistes : Maritain, Gilson, C. S. Lewis, Ferré, Barth, Niebuhr, et voyez quels laborieux dédales ils parcourent pour passer les obstacles.

On doit donc reconnaître qu’un modèle du cosmos unitaire, relationnel, « émanationiste », paraît aujourd’hui beaucoup plus plausible que l’ancien modèle-artefact. Mais qu’en est-il du Dieu, de la Divinité à la racine de toutes choses ? N’importe quel Dieu, que ce soit l’ego supercosmique et personnel des théistes, ou l’être impersonnel baignant dans la félicité (sat-cit-ananda) des hindouistes ? L’objection faite habituellement à toute idée de Dieu comme anthropomorphique et artificielle, n’a plus beaucoup de valeur. Toutes les conceptions de l’univers sont anthropomorphiques, étant des représentations du monde faites à partir de cerveaux humains. De plus, un univers qui produit des êtres humains est tout autant un univers humain ou humanisant, qu’un arbre qui produit des pommes est un pommier. « Les figues poussent-elles sur les chardons et les raisins sur les épines ? », c’est aussi demander si les êtres humains peuvent naître de mécanismes aveugles. Il y aurait encore beaucoup à dire sur le vieil argument théiste fondé sur l’attitude matérialiste et mécaniste de l’athée déclarant que sa forme d’intelligence n’est rien de plus qu’une forme spéciale de l’absurdité. Les remarques désobligeantes sur l’univers retournent comme des boomerangs sur les parcelles de l’univers qui les ont faites.

Concevoir un Dieu à l’image humaine n’est discutable que dans la mesure où nous avons une bien pauvre opinion de nous-mêmes, nous prenant, par exemple, pour des ego dans leur enveloppe de peau. Mais dans la mesure où l’on commence à voir l’homme comme l’ensemble des comportements d’un champ unifié — infiniment complexe et comprenant tout l’univers —, il y a de moins en moins de raisons de ne pas concevoir Dieu à cette image. Descendre de plus en plus loin en soi-même est aussi aller de plus en plus loin dans l’univers jusqu’à ce que, comme le sait fort bien le physicien, nous abordions un domaine où les images sensibles à trois dimensions perdent toute validité. (Ce sont, bien entendu, des images gravées en nous.) Le monde à trois dimensions semble en effet naître dans une matrice tout aussi différente de lui que les notes sont différentes de la flûte, la pensée de la structure du cerveau, ou un concert radio-diffusé du matériel qui le transmet. Il n’y a strictement rien dans l’information véhiculée par les programmes courants de la télévision qui nous éclaire tant soit peu sur l’appareillage électronique mis en jeu. Ils sont presque délibérément tenus cachés. Il n’y a pas de caméra 2 pour prendre la caméra 1 en train de retransmettre le spectacle ! Et qu’est-ce qui se passerait, pendant ce temps, sur l’image de la caméra 1 ?

Une base invisible et intangible soutenant et produisant tous les phénomènes que nous percevons directement, revient à peu près au même que se poser la question des rapports de la rétine et du nerf optique avec la vision. Ce n’est pas vraiment un problème, pour un être humain intelligent du XXe siècle, d’arriver à concevoir que toute son expérience du monde, ainsi que le monde lui-même, se perpétuent dans une sorte de continuum intelligent et unificateur. (Pensez à l’immense variété de sons — voix, cordes, bois, percussions, cuivres — que peut reproduire la membrane d’un haut-parleur.)

Le véritable problème théologique contemporain est avant tout qu’il est hautement improbable d’imaginer cette base avec la structure monarchique et patriarcale de l’Éternel biblique. Mais vient ensuite une difficulté plus sérieuse : comment se libérer de l’insidieuse plausibilité du scientisme mythologique du XIXe siècle, de l’idée que l’univers est une girouette stupide, et que l’esprit de l’homme n’est rien de plus qu’une extravagance chimique vouée à la frustration ? On ne dit pas assez qu’une telle vision du monde vient de la révolte contre le Seigneur Dieu de ceux qui tenaient autrefois le rôle de ses esclaves. Cette vision réductionniste, « rien-du-tout-iste » de l’univers, qu’accompagnent de vigoureuses proclamations de réalisme et de volonté de voir-les-choses-en-face, trouve sa source dans un ressentiment prolétarien et servile contre la qualité, le génie, l’imagination, la poésie, la fantaisie, l’inventivité et la gaieté [11]. Dans vingt ou trente ans, tout cela nous paraîtra relever de la superstition, comme quand on croyait que la terre était plate.

En fait, le sentiment d’être un accident doué d’intelligence et de sensibilité survenu dans un monde stupide, est une attitude qui ne pouvait naître que sur les ruines du théisme. Et si l’on commence à concevoir le monde non comme une forme de Dieu, mais comme un objet non divin, comme un mécanisme fait par Dieu, que se passe-t-il lorsque Dieu meurt ? Le monde est alors perçu comme une machine sans mécanicien. Quand Dieu est mort, l’homme, qui s’est toujours défini comme une créature autre que Dieu, commence à se sentir autre que la réalité — dérèglement sentimental d’un serpent se mordant la queue, qui pourrait bien avoir été inventé par le Diable, si Diable il y a. Des hommes aussi étrangers à leur environnement ne peuvent que le bouleverser pour l’asservir, ou le détruire. Ce qui revient au même.

Mais une religion supérieure va au-delà de la théologie. Elle se tourne vers le centre ; elle inventorie et explore les profondeurs intérieures de l’homme lui-même, car c’est ici que nous avons le contact le plus intime avec l’existence elle-même, ou mieux, que nous sommes en identité avec elle. On ne dépend plus de notions et de symboles théologiques ; on est en prise directe avec un niveau de l’être qui est simultanément notre être, et celui de tous les autres. Car c’est à l’endroit où je suis le plus moi-même que je suis le plus au-delà de moi-même. À la racine, je ne fais qu’un avec toutes les autres branches. Mais ce niveau de l’être n’est pas quelque chose que l’on peut saisir, mettre en catégories, inspecter, analyser ou transformer en objet de connaissance ; non qu’il soit tabou ou sacro-saint mais parce qu’il est le lieu d’où l’on rayonne, la lumière qui est dans les yeux et non devant.

Qu’est-ce que ça peut faire si c’est là du panthéisme, ce croque-mitaine théologique ? On ne fait pas coïncider « attention consciente » et « omniscience », ni « déité » avec « ego ». C’est la pure et simple affirmation de la vieille intuition des mystiques que l’on retrouve un peu partout dans le monde : l’homme n’est pas arrivé à l’existence, venant de nulle part, et son sentiment d’être un ego n’est qu’un reflet déformé de Cela même qui s’éprouve être, éternellement. Après tant de siècles de monarchisme théologique, auxquels il faut ajouter le nihilisme récent mais persuasif de certains savants, il faut faire preuve d’un certain courage pour accepter une conception aussi téméraire des choses. Mais il ne s’agit pas ici d’accepter simplement une nouvelle croyance. Ce pourrait être le cas, si l’on s’en tenait là. J’ai constamment essayé de faire comprendre, au contraire, que c’est le résultat auquel on devait nécessairement arriver en suivant la voie chrétienne, résolument et constamment jusqu’à ce que l’on prenne conscience de la complète absurdité de ses (et de nos) postulats fondamentaux sur l’identité de la personne et la responsabilité.

J’ai aussi déjà tâché de faire admettre que la façon dont nous interprétons l’expérience mystique doit être plausible. C’est-à-dire que cette interprétation doit concorder avec le savoir le plus poussé qu’on ait sur la vie et l’univers, voire même l’éclairer. Au moment où nous entrons dans la deuxième moitié du XXe siècle, il me semble distinguer trois grandes tendances dans la pensée scientifique, qui sont en fait trois façons d’exprimer la même idée, et trois façons de décrire l’identité des choses ou des phénomènes, tout comme les mystiques les ressentent.

La première tient dans le fait de plus en plus reconnu que des phénomènes reliés causalement ne sont pas des phénomènes séparés, mais un même phénomène vu sous des angles différents. Parler de relations causales n’est qu’une manière maladroite de reconnaître que la cause A et l’effet B vont ensemble dans le même sens comme la tête et la queue d’un chat. Cela implique que des événements anciens puissent d’une certaine manière dépendre d’événements récents, un peu comme une impulsion électrique ne peut partir du pôle positif tant que le pôle négatif n’est pas branché, ou comme le sens d’un mot dans une phrase est déterminé par les mots qui suivent. Comparez : « Voici le chien de mon fusil » et : « Voici mon chien de chasse ». La phrase, prise dans son ensemble, est un événement qui détermine la fonction et le sens des mots « séparés ». La meilleure illustration de cette manière de comprendre la causalité est peut-être l’arc-en-ciel, phénomène qui ne se produit que lorsqu’il y a présence simultanée de soleil, d’une certaine forme d’humidité atmosphérique et d’un observateur — le tout étant distribué selon une configuration angulaire précise. Il n’y a pas d’arc-en-ciel si l’un des trois éléments est manquant. Cela peut paraître difficile à admettre dans le cas de l’absence de l’observateur, sauf si l’on se souvient que chaque observateur voit l’arc-en-ciel différemment. Dans ce cas-là, où est l’arc-en-ciel ? On se rend compte à la réflexion que ce qui est vrai de l’arc-en-ciel l’est nécessairement pour toutes nos expériences, que ce qui est vrai de jeux de lumière fragiles et transparents doit l’être aussi pour des choses apparemment aussi compactes que des montagnes.

La seconde est la tendance à exprimer le comportement des phénomènes en termes de comportements de champs — spatial, gravitationnel, magnétique ou social. La raison en est qu’une description détaillée et fine du comportement ou du mouvement d’un corps doit également comprendre la description du comportement de son milieu, ou de son environnement spatial. Dans ce cas, où commence exactement le comportement ? À l’intérieur du corps, ou à l’extérieur dans l’espace environnant ? La réponse est à la fois « dans l’un et l’autre » et « dans aucun des deux », car il est préférable d’abandonner les concepts de corps et de milieu pour utiliser une nouvelle unité descriptive, le corps-milieu, l’organisme-environnement, le fond-forme. Il est important de distinguer ces nouvelles manières de voir les choses par rapport à l’ancienne attitude déterministe où l’on décrivait l’organisme comme subissant l’action de l’environnement, au lieu de dire qu’il agissait avec lui.

La troisième est depuis longtemps familière aux biologistes : c’est ce que Ludwig von Bertalanffy appelle la Théorie des systèmes. En gros, elle révèle que la structure et le comportement de tout système n’est décrit que partiellement par l’analyse des unités plus petites qui prétendument le « composent ». Car ce qu’est et ce que fait chacune de ces unités dépend en réalité de sa place dans le système et de la relation qu’elle a avec ce système pris dans son ensemble. Ainsi, du sang dans un tube à essai n’est pas le sang qui coule dans les veines. Car un organisme s’agence lui-même selon plusieurs ordres et en différentes parties : ces parties ne le composent pas comme des lampes, des condensateurs, des bobines, du fil électrique et des cadrans composent un appareil de radio.

Voilà donc les trois manières de rendre compte du monde comme système relationnel unitaire : elles sont extrêmement utiles aux scientifiques mais étrangement méconnues par le sens commun. Il faut savoir que ce dernier est élaboré à partir de modèles politiques, structurels, et mécaniques de la nature qui, en retour, renforcent énormément notre sentiment d’individus comme unités de vie nettement séparées du monde extérieur. Mais la manière de penser unitaire, relationnelle, utilisant la notion de champs de la science, rend beaucoup plus plausible une forme de métaphysique non dualiste et panthéiste (« panenthéiste », pour être affreusement exact) ainsi que les théories du soi se rapprochant plus ou moins du multi-solipsisme de la doctrine hindouiste de l’atman est Brahma.

Quand nous mesurons, par exemple, toute la portée du phénomène « arc-en-ciel », et que nous réalisons que c’est également ainsi que nous percevons les nuages, le soleil, la terre et les étoiles, nous nous trouvons bien près de l’« idéalisme » du bouddhisme mahayana, de Berkeley ou de Bradley, avec l’énorme avantage d’être capable de décrire la situation en termes de physique ou de neurologie, sans avoir à utiliser le jargon métaphysique et des mots comme « esprit » ou « âme », qui risquent de heurter les préjugés des esprits forts, voire même (dois-je le dire ?) des têtes dures. Pour de telles personnes, les expériences des mystiques sont toujours suspectes : ne pourrait-il pas y avoir des déformations de la conscience, dues à des chocs émotionnels, à de l’autohypnose, au jeûne, à de la suroxygénation ou à l’emploi de drogues ? Mais il existe une base structurelle plus objective pour accomplir cet acte de foi par lequel un être humain pourrait oser penser qu’il n’est pas qu’un étranger dans l’univers, non plus qu’un solitaire et tragique éclair de conscience dans un océan infini d’obscurité. Car à la lumière de ce que nous savons maintenant en sciences physiques, il n’est pas déraisonnable de parier que tout au fond de moi, ce centre que j’appelle « moi-même » soit le « Cela » qu’on trouve dans « comme cela était au commencement, est maintenant, et sera éternellement, le monde sans fin ».

Que cela soit un espoir ou une croyance fervente, Krishnamurti a raison de dire qu’il est bon de le mettre à l’épreuve avec cette question : « Pourquoi voulez-vous croire cela ? Est-ce parce que vous avez peur de mourir, d’arriver à une fin ? Cette identification au Soi cosmique ne serait-elle pas le dernier effort désespéré de votre ego pour continuer son jeu ? » Et en effet : si pour moi, cette Identité suprême est une croyance à laquelle je m’accroche, je suis en complète contradiction avec moi-même. Non seulement ça n’a pas de sens de s’accrocher à ce que je suis, mais l’acte même de s’accrocher implique que je ne sais pas vraiment que je suis cela ! Une telle croyance n’est que du doute déguisé. La théologie négative, qui est savoir Dieu par le non-savoir, qui est abandon des deux idoles que sont le sensible et le conceptuel, trouve sa signification ultime dans un acte de foi qui ne dépend de rien. C’est un abandon total de soi. Non seulement ça dépasse toute théologie, mais aussi l’athéisme et le nihilisme. On ne peut atteindre un tel abandon de soi. On ne peut non plus l’acquérir ou le développer par de longues années d’exercices, sauf dans la mesure où ces efforts aboutissent à prouver leur propre inanité. L’abandon de soi ne peut se produire qu’au travers d’un total désespoir. Quand vous savez que c’est au-delà de vous, au-delà de vos possibilités d’action comme de vos possibilités de relaxation. Quand vous abandonnez jusqu’au dernier artifice, jusqu’au dernier truc pour l’obtenir, y compris cet « abandon », compris comme quelque chose qui peut être fait — disons ce soir à dix heures. Quand vous n’avez plus aucun moyen de l’obtenir — ça y est, C’EST cela ! Cela, c’est le formidable abandon de soi qui donne naissance aux étoiles.

_________________________________________________________________________

1 J. A. T. Robinson, Honnête envers Dieu. Londres 1963.

2 Saint Thomas, Summa contra Gentiles, I, XIV.

3 G. K. Chesterton : « Le miroir du fou », Poèmes choisis. New York 1944. (p. 327.)

4 Voir Psaume 139, 14. (N.d.T.)

5 Voir dans Science et civilisation en Chine de Joseph Needham, vol. II, Cambridge university Press. Il décrit l’alliance entre le mysticisme occidental et les méthodes expérimentales de la philosophie naturelle comme contraire à la tradition purement écrite de la théologie orthodoxe. Édition française, le Seuil.

6 Ésaïe, 36, 12. Le terme en question est « excréments ». (N.d.T.)

7 Chansons de nourrice anglaises.

8 Chansons de nourrice anglaises.

9 Tathagata : l’un des principaux titres du Bouddha, dont l’interprétation est très controversée : « Venu à, ou parti pour la réalité », « venu ou parti ainsi ». (N.d. T.)

10 Paul Tillich. Les Fondations ébranlées. Londres 1962, p. 63-64.

11 « Un prolétaire et un pauvre, écrit Josef Pieper, sont différents. On peut être pauvre sans être prolétaire. Un mendiant, dans la société médiévale, n’était certainement pas un prolétaire. De même un prolétaire n’est pas nécessairement pauvre : un mécanicien, un « spécialiste » ou un « technicien » dans un État totalitaire sont certainement des prolétaires. Le prolétaire est l’homme enchaîné au travail. » Josef Pieper. Les Loisirs, base de la culture. New York, 1952, 1963, p. 37.