Le Dr Iain McGilchrist évoque son ouvrage le plus récent, qui réunit neurosciences, psychologie et philosophie en une vision unifiée

Iain McGilchrist est psychiatre, neurologue, philosophe et écrivain. Son ouvrage majeur, The Master and His Emissary (2009), a présenté l’idée selon laquelle les deux hémisphères du cerveau humain appréhendent le monde de deux manières très différentes. Il plaide avec passion pour l’importance — souvent négligée dans le monde moderne — de l’hémisphère droit, qui perçoit le monde comme un processus unifié et vivant. Dans son livre le plus récent, The Matter with Things (2021), il explore plus en profondeur les implications philosophiques de cette idée. Le livre est un magnum opus d’environ 1 500 pages, qui constitue un argument extrêmement puissant, étayé par une gamme de preuves extraordinaire, en faveur d’une vision unifiée du cosmos. Il s’est entretenu avec Richard Gault et Jane Clark par Zoom depuis son domicile sur l’île de Skye.

____________________

Richard : The Matter with Things [1] serait probablement classé comme un ouvrage de science et/ou de philosophie, mais vous avez en fait commencé par étudier la littérature anglaise à l’université d’Oxford. Puis, après avoir obtenu une bourse là-bas, vous êtes soudainement passé à la médecine. Vu de l’extérieur, cela semble une décision remarquable — même si j’ai appris grâce à votre film The Divided Brain que vous suiviez les traces de votre père, puisqu’il est lui aussi passé d’une discipline universitaire à la médecine.

Iain : Ce n’était pas aussi soudain qu’il n’y paraît. J’ai toujours été principalement intéressé par la philosophie. Je voulais l’étudier à Oxford, mais je ne voulais pas suivre le programme P.P.E., qui est leur cursus phare associant philosophie, politique et économie. Je n’avais pas le moindre intérêt pour la politique ou l’économie, mais ils venaient heureusement de lancer un cursus intitulé philosophie et théologie, et je m’intéressais davantage à la philosophie qui laisse une place à la théologie qu’à celle qui se concentre sur l’économie.

Mais à l’époque, il fallait passer un examen d’entrée à Oxford, et celui-ci devait porter sur une matière enseignée à l’école. Ni la théologie ni la philosophie n’y étaient enseignées, j’ai donc choisi l’anglais — on pourrait dire « au hasard », mais pas tout à fait ; c’était une matière que j’étudiais alors. Mes examinateurs étaient John Bayley, critique littéraire auprès duquel j’ai énormément appris — il est plus connu comme l’époux d’Iris Murdoch, mais c’était un grand écrivain à part entière — et Christopher Tolkien, fils de J. R. R. Tolkien, l’auteur du Seigneur des anneaux, qui m’a enseigné l’anglo-saxon. Ils m’ont dit : « Vous ne pouvez pas faire théologie et philosophie, ce n’est pas un diplôme avec mention. Venez faire de l’anglais ». C’est donc ce que j’ai fait.

Puis, presque immédiatement après mes examens finaux, j’ai obtenu une bourse à All Souls College, à Oxford. Cela m’a permis de faire exactement ce que je voulais, intellectuellement parlant, pendant sept ans, sans aucune contrainte. J’ai donné quelques cours, mais on ne m’encourageait pas à enseigner ; on m’encourageait à aller là où mon esprit voulait aller, ce qui était merveilleux. Je ne pense pas que ce type de bourse existe encore aujourd’hui sous la même forme, mais c’était une initiative visionnaire qui m’a permis d’élargir considérablement mes horizons, en particulier vers les sciences et d’autres langues. Je me suis trouvé un professeur de russe et j’ai commencé à étudier beaucoup la psychologie et la philosophie. Il en est résulté un livre intitulé Against Criticism [Contre la critique] [2], publié par Faber et, je crois, mis au pilon sans ménagement après s’être vendu à environ 400 exemplaires.

Jane : Et l’argument central du livre était… ?

Iain : Qu’une œuvre d’art telle qu’un poème est entièrement unique, incarnée et contextuelle. Or, ce que l’on fait dans une salle de séminaire, c’est la désincarner et la décontextualiser ; on transforme l’unique en général en la paraphrasant et en rendant explicite ce qui devrait — et doit toujours — rester implicite. Mais une œuvre d’art s’effondre lorsqu’on la rend explicite. Dire à quelqu’un ce qu’un poème « signifie » est une manière de le détruire, un peu comme expliquer une blague.

Alors que je cherchais un moyen de parler de cela dans Against Criticism, j’ai eu l’idée que tout cela relevait du problème corps-esprit. Cela m’a conduit à assister à des séminaires de philosophie sur le sujet, mais je les ai trouvés trop désincarnés et j’ai senti que je devais aborder la question de manière plus incarnée. Et cette voie incarnée était la médecine, puis la neurologie et la psychiatrie — l’exploration de la frontière entre neurologie et psychiatrie, là où le cerveau et l’esprit se recouvrent.

C’est ainsi que tout s’est produit. J’ai été très influencé par Oliver Sacks, qui avait publié Awakenings [3] en 1973. J’ai trouvé que c’était un livre merveilleux et j’ai voulu, je suppose, être un peu comme lui.

The Maze (Le labyrinthe) de William Kurelek (1953), peint alors qu’il était patient à l’hôpital Maudsley de Londres. McGilchrist le considère comme « presque sans égal dans sa représentation du monde mental de la schizophrénie » (The Matter with Things, p. 430 xi). Image : Wikimedia Commons.

Les deux hémisphères du cerveau

Richard : Quand avez-vous eu pour la première fois l’intuition de la thèse que vous avez développée dans The Master and His Emissary [4] concernant les deux hémisphères du cerveau ?

Iain : Un jour, vers 1990, j’ai vu une annonce sur un panneau d’affichage dans le couloir de l’hôpital Maudsley, alors que je n’y étais que depuis environ un an, annonçant une conférence par quelqu’un dont je n’avais jamais entendu parler — John Cutting — qui est ensuite devenu un ami, un collègue et une influence considérable pour moi. La conférence s’intitulait « The Right Cerebral Hemisphere and Psychiatric Disorders (L’hémisphère cérébral droit et les troubles psychiatriques) » [5], qui était aussi le titre d’un livre qu’il venait de publier chez Oxford University Press. J’ai trouvé cela fascinant, car, durant ma formation de neurologue, j’avais entendu parler à peine de l’hémisphère droit — presque tout semblait être fait par le côté gauche du cerveau. On avait presque l’impression que l’hémisphère droit était là simplement pour soutenir le gauche et l’empêcher de tomber, sans vraiment faire grand-chose par lui-même.

Néanmoins, j’avais déjà eu quelques aperçus intrigants suggérant que les choses étaient plus complexes. Par exemple, le fait que le corps calleux — la bande de fibres qui relie les deux hémisphères — ait une fonction largement inhibitrice. Cela, à lui seul, est resté dans mon esprit pendant un certain temps, comme une idée intéressante en gestation ; plus tard, j’ai réalisé que les deux hémisphères devaient être — et sont en fait assez manifestement — asymétriques. Je me suis dit : pourquoi le cerveau est-il divisé, après tout ? Si sa fonction est d’établir des connexions et si c’est de là que vient sa puissance, pourquoi diable aurait-il évolué en se divisant ? Ce que je ne savais pas alors, c’est qu’il avait non seulement évolué pour être divisé, mais que le corps calleux devient plus petit, et non plus grand, par rapport à la taille du cerveau au cours de l’évolution, et qu’il devient également plus inhibiteur.

Je suis donc allé à la conférence, et pour faire court, j’ai eu un moment d’illumination. J’ai toujours eu du mal à écrire et chacun de mes trois livres majeurs a été un effort colossal. Against Criticism a été particulièrement difficile, car j’essayais d’expliquer, en utilisant la terminologie que je connaissais — la terminologie analytique — pourquoi il est important que certaines choses restent implicites. Pourquoi est-il si important de ne pas décomposer les choses pour les comprendre ? — de reconnaître qu’un texte possède une forme d’unicité ? Durant cette heure de conférence, parmi d’autres choses, j’ai appris de John Cutting que seul l’hémisphère droit perçoit l’unicité. L’hémisphère gauche considère tout comme un exemple d’une catégorie, tandis que l’hémisphère droit s’intéresse bien davantage au contexte et à l’incarnation. Il est plus en contact, littéralement, avec le fonctionnement du corps que l’hémisphère gauche.

L’autre chose que j’ai apprise est que l’hémisphère droit comprend aussi le sens implicite — métaphores, plaisanteries, ironie, sarcasme, humour — tout ce qui n’est pas dit explicitement dit. Mais il n’a pas de voix. S’il n’est pas vrai que le langage est traité uniquement par l’hémisphère gauche — en réalité, il est traité par les deux, de manières différentes — la parole, chez presque tous les droitiers, est solidement localisée dans l’hémisphère gauche. Articuler ces significations est donc très, très difficile. Après la conférence, je suis allé voir John Cutting et je lui ai dit : « C’était absolument fascinant, et j’ai en fait écrit un livre qui est assez pertinent à ce sujet ». Il m’a répondu : « Eh bien, puis-je le lire ? » Ce qu’il a fait. Il en est résulté qu’il m’a invité à participer à ses recherches, ce qui m’a conduit à l’hôpital Johns Hopkins de Baltimore (un grand centre de recherche en neurosciences), où j’ai étudié les anomalies d’asymétrie dans le cerveau de personnes atteintes de schizophrénie.

Richard : Pouvez-vous résumer ce que vous avez découvert au cours de ces recherches ?

Iain : Le cerveau normal est asymétrique d’une manière totalement prévisible. Mais, dans le cas de la schizophrénie, l’une des choses que l’on a observées est que le cerveau des personnes atteintes est soit symétrique, soit présente une asymétrie inversée en ce qui concerne les régions qui devraient être agrandies ; ainsi, si la partie gauche devait normalement être plus grande, c’est la droite qui l’est, et inversement. Or, ces régions correspondent précisément à celles dans lesquelles les personnes atteintes de schizophrénie éprouvent des difficultés : l’épreuve de réalité, l’empathie, la formation du langage, et ainsi de suite.

J’étais en plein dans ces travaux lorsque j’ai reçu une lettre enthousiaste de John Cutting au sujet d’un livre du psychologue américain Louis Sass, intitulé Madness and Modernism: Insanity in the Light of Modern Art, Literature and Thought [6] (Folie et modernisme : la démence à la lumière de l’art, de la littérature et de la pensée modernes), qui venait de paraître en 1992. Ce que montre Sass dans ce livre magnifiquement écrit et documenté, c’est que l’histoire de la psychologie révèle qu’au fil du temps nous avons commencé à illustrer, dans notre art et dans notre pensée, nombre des phénomènes décrits par des sujets atteints de schizophrénie. Il établit quelque vingt-cinq parallèles, peut-être davantage, entre la phénoménologie d’une personne atteinte de schizophrénie — ce qu’elle dit, ce qu’elle fait, ce qu’elle voit — et ce qui s’est développé au cours de cent ans de modernisme.

C’est un ouvrage absolument extraordinaire. Bien sûr, j’ai immédiatement compris que l’explication ne pouvait pas être que nous développions tous une schizophrénie. Mais ce que j’avais déjà noté, c’est que l’un des problèmes dans la schizophrénie est que l’hémisphère droit ne fonctionne plus correctement et que l’hémisphère gauche compense — il est en quelque sorte en surrégime. J’ai alors réalisé que nous faisons tous quelque chose de semblable dans le monde moderne. C’est ainsi que j’en suis venu à écrire The Master and His Emissary.

Richard : Vous expliquez dans le livre qu’il ne s’agit pas de dire que les deux hémisphères font des choses différentes : chaque fonction cérébrale — la vision, la parole, l’apprentissage, etc. — implique les deux hémisphères, mais ils y participent de manières différentes. Il ne s’agit donc pas de ce qu’ils font, mais de la manière dont ils le font — de l’approche qu’ils adoptent.

Iain : Oui. Pour le dire simplement : pour survivre au quotidien, tout être vivant doit être capable de prêter attention au monde de deux manières complètement différentes en même temps. L’une est une forme d’attention focalisée sur un détail — un minuscule objet, une graine, une brindille, quelque chose de nécessaire pour se nourrir, pour s’abriter, quelque chose qui nous permet de manipuler l’environnement de manière à mieux survivre. Mais nous ne pouvons pas survivre si c’est le seul type d’attention que nous accordons. Nous devons, en même temps, prêter une autre forme d’attention, d’un tout autre genre : ouverte, non engagée, soutenue, de vaste portée, vigilante.

Et au cours de l’évolution, le premier type d’attention, extrêmement étroit, porté sur un fragment ou un détail très précisément ciblé, a été pris en charge par l’hémisphère gauche, tandis que l’hémisphère droit s’est vu confier tout le reste de la réalité expérientielle. L’élan vers la manipulation s’exprime dans la main droite, que contrôle l’hémisphère gauche, et dans le langage, qui est une manière de manipuler ce que nous faisons en compagnie des autres, de nous coordonner afin d’atteindre un certain but, et ainsi de suite.

Si l’on prête attention au monde de deux manières différentes, et puisque l’attention modifie ce que nous trouvons, il s’ensuit que deux mondes expérientiels s’offrent à nous. Nous n’en sommes pas conscients parce que ces deux modes sont fusionnés à un niveau inférieur à la conscience. Il existe un monde dans lequel tout est isolé, fragmentaire, statique, connu, familier, inanimé, décontextualisé, relativement abstrait, de nature générale et entièrement explicite. Et il existe un autre monde dans lequel tout est interconnecté, fluide et en perpétuel changement, n’est jamais ultimement certain et doit toujours être considéré dans son contexte. La première manière de voir est comme une carte ; la seconde est comme le territoire, qui est une réalité infiniment plus complexe et plus belle. L’hémisphère droit incarné voit le monde comme animé et le perçoit comme peuplé d’êtres uniques.

La neuroanatomiste Jill Bolte Taylor avec ses sculptures de cerveau. En 1996, elle a subi un accident vasculaire cérébral massif qui a désactivé les fonctions de son hémisphère gauche, y compris le langage. Son livre relatant son processus de rétablissement, My Stroke of Insight (2008 ; tr fr Voyage au-delà de mon cerveau), ainsi que sa conférence TED, ont tous deux été des best-sellers. Image : extraite de The Divided Brain, à 41 min 47 s.

La question des choses

Richard : The Master and His Emissary est paru en 2009 et a rencontré un grand succès, tant commercial qu’intellectuel, au point d’être l’un des livres les plus discutés du XXIe siècle jusqu’à présent. Il vous a fallu dix ans pour produire The Matter with Things, qui compte près de 1 600 pages. Cela a dû être une entreprise colossale.

Iain : Je n’avais en réalité aucune intention d’écrire un livre aussi long, mais il semble que ce soit finalement ce qui m’a été demandé. Après The Master and His Emissary, j’avais un contrat avec Penguin Random House pour écrire un livre plus grand public. On m’avait dit que la thèse de ce livre était très intéressante, qu’il y avait là beaucoup de choses remarquables, mais qu’elles étaient enfouies dans une exposition très longue ; peut-être devrais-je donc en écrire un plus court, plus accessible ? J’ai donc signé un contrat avec Penguin et commencé à écrire. Mais très vite, j’ai réalisé que c’était une idée complètement saugrenue, compte tenu du temps qu’il me reste : passer du temps à exprimer de manière grossière, et sans aucune des nuances, des choses que j’avais déjà dites plus longuement et avec plus de subtilité — et espérer que cette version amoindrie devienne plus populaire que l’originale.

Ce que je devais réellement faire, ai-je compris, c’était d’explorer les implications philosophiques du fait que nous interagissons avec le monde à travers un cerveau divisé en deux hémisphères qui voient les choses de manières totalement différentes. Lequel faut-il croire ? J’en ai parlé à mon éditeur, et il m’a dit : « Cela semble fascinant. Allez-y ».

Je suis alors arrivé avec un manuscrit qui faisait trois fois la longueur convenue ! Il devait compter 200 000 mots, et il en faisait environ 591 000, bibliographie comprise. Et mon éditeur est resté assis dessus pendant cinq mois, sans dire oui ni non, ni quoi que ce soit d’approchant. Finalement, il est revenu vers moi et m’a dit : « Oui, nous voulons le publier. C’est excellent, c’est important » — ceci et cela… « Mais c’est beaucoup trop long. Il faut le réduire de moitié ».

J’étais bien sûr prêt à faire des coupes, mais je pensais plutôt à 10 ou 15 %, pas à 50. J’ai donc demandé à certains de mes collègues et amis qui, à ce stade, avaient lu le manuscrit : « Soyez brutalement francs, car je peux tout à fait croire qu’un livre plus court soit meilleur. Serait-il amélioré s’il faisait la moitié de la longueur ? » Et ils ont répondu unanimement : « Non, on y perdrait beaucoup trop ». Cela m’a donc placé devant un dilemme. Je ne voulais pas le proposer à une autre presse universitaire, car je pensais qu’elle le garderait probablement encore quinze mois, et je parlais déjà de son contenu en public. Je voulais vraiment engager une conversation avec les gens à son sujet. J’ai donc décidé de l’auto-publier. Je n’avais jamais publié ne serait-ce qu’une brochure de ma vie, mais pour une raison quelconque, j’ai pensé que je pouvais le faire.

Puis, à la toute dernière minute, Perspectiva a proposé de le produire. Perspectiva est une sorte d’organisation caritative engagée dans le développement de nouvelles perspectives, et je siège à son conseil d’administration. Mais bien que le livre soit paru sous leur nom, il est en pratique auto-publié, et c’est merveilleux, car j’ai pu prendre toutes les décisions importantes concernant la typographie, la reliure, le papier, et ainsi de suite. Les illustrations de couverture, par exemple, sont des peintures de Ross Loveday que j’ai chez moi, ici à Skye.

Les Ambassadeurs de Hans Holbein le Jeune (1533), que McGilchrist évoque comme une représentation de « l’homme de la Renaissance », qui n’était pas un spécialiste, mais versé dans de nombreux domaines du savoir, et chez qui les arts et les sciences se rejoignaient. Image : Wikimedia Commons.

Implications philosophiques

Richard : Pouvez-vous nous donner une idée des principaux arguments que vous développez dans le livre ? Je sais que c’est une question difficile étant donné sa longueur.

Iain : Dans la première partie, j’aborde la question suivante : si notre cerveau nous propose deux versions différentes du monde, à laquelle devrions-nous accorder le plus d’attention ? J’examine ce que j’appelle les « portails vers la réalité » — les moyens qui nous permettent d’appréhender le monde. Nous le faisons principalement par l’attention et la perception ; par les jugements que nous portons sur ce à quoi nous prêtons attention et sur la manière dont nous le percevons ; par la compréhension, en mobilisant notre intelligence émotionnelle et sociale, ainsi que notre intelligence cognitive ; et enfin, par l’exercice d’une créativité qui nous permet d’entrer en relation avec ce que nous observons et de le voir.

La conclusion à laquelle je suis parvenu est que, dans chacun de ces domaines, l’hémisphère droit est plus fiable, plus véridique, que l’hémisphère gauche. Cela apparaît très clairement dans le fait que toutes, ou presque tous, les principaux troubles délirants ou hallucinatoires rencontrés par les neuropsychiatres sont beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus graves après une lésion de l’hémisphère droit qu’après une lésion de l’hémisphère gauche. Je me suis appuyé sur une quantité énorme de travaux pour parvenir à cette conclusion : d’abord mes vingt années d’expérience clinique et de recherche, puis dix années supplémentaires de recherche pendant l’écriture du livre, ayant renoncé à mon activité clinique pour me consacrer à The Matter with Things.

Certains pourraient dire : « Vous avez sûrement pris parti. Il doit bien y avoir quelque chose dans quoi l’hémisphère gauche excelle ». Et la réponse est qu’il y en a effectivement. C’est ce que j’appelle l’appréhension plutôt que la compréhension. Autrement dit, saisir au sens littéral, non pas une saisie mentale permettant de comprendre, mais le fait de prendre en main les choses et de les manipuler. Pour le dire de manière un peu simpliste : le but de l’hémisphère gauche est la manipulation ; le but de l’hémisphère droit est la compréhension et l’entendement.

Ainsi, l’hémisphère gauche est bien meilleur pour saisir et utiliser des outils, et pour calculer — ce qui n’est pas la même chose que faire des mathématiques ; l’hémisphère droit est bien plus doué pour les mathématiques, mais l’hémisphère gauche est plus apte à exécuter simplement des procédures, donc à effectuer des calculs. Il est aussi meilleur pour le langage ordinaire. Mais les aspects du langage qui nous permettent de dépasser le quotidien — ceux qui nous mènent au domaine de la poésie ou à celui de l’esprit — sont fournis par l’hémisphère droit, qui, comme je l’ai dit auparavant, comprend tout ce qui doit rester implicite.

Après avoir établi cela dans la première partie, je demande, dans la deuxième partie : quelles sont les voies que nous pouvons emprunter pour nous faire une idée de ce que nous pouvons tenir pour la réalité ? Tout en défendant très fermement la science et la raison comme moyens d’y parvenir, je montre aussi qu’elles ont des limites. Il y a des limites à ce que nous pouvons demander à la raison, et des limites à ce que nous pouvons demander à la science. J’examine également l’intuition et l’imagination, qui ont elles aussi leurs limites et peuvent conduire à l’illusion. Mais suivre aveuglément la raison, ou utiliser la science pour tenter d’expliquer des choses qu’elle n’est pas conçue pour expliquer, parce qu’elle part d’hypothèses qui excluent certaines réalités, peut tout autant être trompeur.

Puis, dans la troisième partie, j’essaie de montrer que ces différentes voies de connaissance ne sont pas en conflit les unes avec les autres. En réalité, lorsqu’elles sont correctement suivies, la raison, la science, l’intuition et l’imagination conduisent à des positions complémentaires. Mais c’est généralement parce que la part essentielle de chacune d’elles —, y compris la science et la raison — nous est offerte par ce que fournit l’hémisphère droit, et non le gauche. Lorsque nous les réunissons toutes, c’est cela que nous trouvons dans le monde.

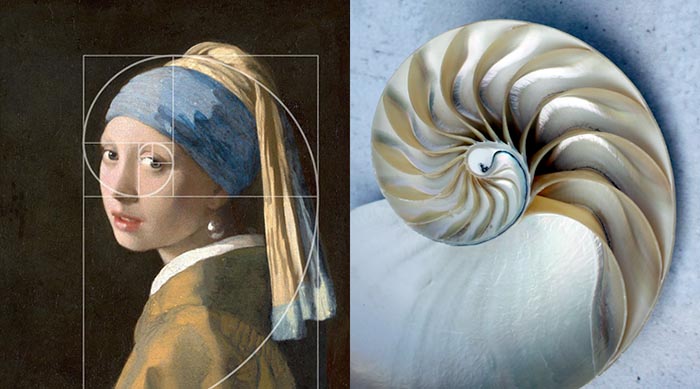

La « moyenne dorée » incarne des valeurs universelles de beauté et d’harmonie dans l’art comme dans la nature. À gauche : La Jeune Fille à la perle de Johannes Vermeer (vers 1665), montrant une composition fondée sur ce principe. Image : fstoppers.com. À droite : les « chambres » d’une coquille de nautile, dont la taille augmente selon le nombre d’or de 1,61. Image : Shutterstock.

Conscience, relations et valeurs

Jane : L’argument sous-jacent de The Matter with Things est que le monde n’est pas en réalité constitué de « choses » : la matière n’est pas ontologiquement première. Ce qui est premier, c’est la conscience, ainsi que des réalités connexes, telles que les relations et les valeurs.

Iain : Oui, le titre reflète ma conviction que notre société est obsédée par la matérialité, et qu’une philosophie du matérialisme réductionniste a pris le dessus dans la science et même dans de nombreux départements universitaires de philosophie. Je considère la conscience comme quelque chose que nous ne pouvons pas dériver de la matière, si, par matière nous entendons quelque chose qui ne contient rien de la conscience. En réalité, je pense que la conscience est un primitif ontologique, c’est-à-dire quelque chose que l’on ne peut dériver de rien d’autre, et que la matière est une phase de la conscience. J’entends par là une phase au sens où les chimistes physiques utilisent ce mot, et non une phase temporelle.

Par exemple, l’eau possède trois phases. Dans l’une, elle est transparente, liquide, et s’écoule sur votre main. Dans une autre, elle est opaque, dure et très froide, et peut vous fendre le crâne ; elle ne bouge pas tant qu’on ne lui imprime pas une poussée. Et dans une troisième encore, elle est diffusée dans l’atmosphère tout autour de nous ; nous ne la voyons pas, mais nous ne pourrions pas vivre sans elle. Alors, laquelle de ces formes est l’eau ? Je dirais qu’elles sont toutes réellement de l’eau, même si nous avons tendance à la concevoir, surtout comme la forme liquide.

Je pense donc que la conscience possède une phase dans laquelle elle est matière et par analogie avec la situation de l’eau, nous n’avons pas besoin de dire que l’une de ces phases est première. Mais si l’on devait en privilégier une, je dirais que la conscience dans sa forme non matérielle est première, et que sa manifestation sous forme de matière constitue une sorte d’élément secondaire du tableau. Et c’est ainsi que la plupart des traditions spirituelles ont envisagé la situation.

Jane : Certaines traditions spirituelles verraient la phase matérielle comme très inférieure — voire comme quelque chose à rejeter ou à transcender — mais ce n’est pas votre point de vue.

Iain : Pas du tout. Je pense que la matière a une fonction très précise : fournir une certaine endurance pendant un temps, et offrir une résistance, car je crois qu’aucune création n’advient sans résistance — que rien ne peut venir à l’existence sans résistance — et qu’il existe en effet une coïncidence des opposés. Par là, j’entends que toute chose porte en elle son contraire, qu’elle ne peut s’y soustraire et qu’elle ne devrait pas chercher à le faire, car c’est de cette conjonction des opposés que tout surgit. La permanence est toujours une question de degré. Rien n’est permanent, mais la matière confère aux choses un peu plus de permanence pendant un certain temps, plutôt que de les laisser seulement dans nos pensées.

Jane : Beaucoup de personnes soutiennent aujourd’hui cette primauté de la conscience, mais vous êtes, je crois, unique en étendant cette idée de primauté à d’autres réalités non matérielles, comme les relations. Vous soutenez tout au long du livre que les relations sont antérieures aux choses qui sont en relation.

Iain : Oui, et c’est si paradoxal pour l’esprit occidental moderne que beaucoup diraient que cela ne peut absolument pas être vrai. Comment pourrait-il y avoir des relations avant qu’il y ait des choses à relier ? Mais en réalité, il ne peut y avoir de choses à relier tant que les relations ne sont pas là, parce que ce sont les relations qui font que les choses sont ce qu’elles sont — un peu comme la conscience précède la matière. Je dois peut-être nuancer cette remarque. Je ne dirais pas nécessairement que la conscience est antérieure à la matière ; il vaut mieux considérer les deux comme des aspects complémentaires d’un seul et même phénomène. Je pourrais donc accepter l’argument selon lequel les relations et les choses qui sont en relation naissent ensemble.

Cependant, pour des raisons qu’il me faudrait plus de temps pour développer que nous n’en avons sans doute ici, je pense que la relation est, là encore, absolument primordiale dans le cosmos, et que quoi que nous entendions par force créatrice divine — quelle que soit la manière dont nous la concevions — elle est, en substance, relation. Là encore, la plupart des traditions spirituelles l’ont exprimé à leur manière, en disant par exemple que Dieu est amour, ou autre chose de ce genre. De nos jours, même en physique, on sait que les forces sont premières, pour ainsi dire, et que les choses que nous voyons et que nous pouvons mesurer sont secondaires et dérivent des relations entre ces forces.

L’autre point que vous avez mentionné concerne les valeurs — et oui, je soutiens la position selon laquelle nous ne pouvons pas davantage dériver les valeurs de quoi que ce soit d’autre : elles sont, comme la conscience, des primitifs ontologiques. Et je suis heureux de dire que des philosophes athées de très grande stature partagent également ce point de vue ; dans ce cas, je n’ai donc pas l’impression d’énoncer quelque chose de particulièrement inacceptable pour le philosophe dominant. Max Scheler (1874–1928) a lui aussi proposé que les valeurs sont des éléments premiers de l’existence. Nous ne dérivons pas le bleu ou le vert de quelque chose d’autre ; nous percevons le bleu et le vert. En allemand, la « perception » se dit Wahrnehmung — la « prise de vérité ». Scheler a forgé le mot Wertnehmung — la « prise de valeur » — parce qu’il pensait que les choses possèdent une valeur intrinsèque qui existe sans que nous ayons à raisonner pour y parvenir ou à la dériver d’ailleurs.

Comme lui, je vois la valeur comme absolument essentielle à l’expérience d’être au monde. Pour moi, les principales sont les vertus classiques de la bonté, de la beauté et de la vérité — auxquelles s’ajoute le sacré, qui fait l’objet d’un chapitre entier à la toute fin du livre. C’est le plus long de tout l’ouvrage et aussi celui qui a été le plus difficile à écrire.

Vieil homme assis et études et notes sur le mouvement de l’eau de Léonard de Vinci (vers 1510). Léonard a été toute sa vie fasciné par la manière dont l’eau s’écoule et forme des vortex, des tourbillons et des turbulences. Image : Royal Collection Trust, RL 12579, via Wikimedia Commons.

Le problème du temps

Richard : J’espère que nous pourrons revenir plus tard à une discussion détaillée de ce chapitre. Mais pouvons-nous d’abord parler d’une autre idée radicale de votre ouvrage, à savoir votre compréhension du temps ? La conception conventionnelle est que le temps est fragmenté. Il est composé d’instants, et les instants composent des périodes plus longues, et ainsi de suite. Alors que vous dites : non, c’est un flux, un écoulement, on ne peut pas le découper, il avance simplement. En effet, rien, absolument rien dans l’existence n’est statique. Vous renversez donc notre compréhension ordinaire et dites que ce qui doit être expliqué, c’est la manière dont les choses peuvent sembler au repos.

Iain : Oui, le repos est un état auquel elles ne peuvent jamais qu’approcher, sans jamais l’éprouver de manière absolue.

Richard : L’implication de cela est donc que, dès lors que nous comprenons ou acceptons que le temps s’écoule de cette manière, tout ce qui nous entoure semble vivant — ou peut être vu comme vivant — alors que, dans la vision plus traditionnelle il devient mort et inerte. En adoptant ce point de vue, nous revitalisons en fait le monde, nous le réanimons.

Iain : C’est exact. Mais ce n’est pas que le mouvement apporte la vie et que son absence ne l’apporte pas, car, de toute évidence, une machine peut bouger. Il s’agit plutôt du fait qu’au cœur de la manière dont l’hémisphère droit appréhende le monde, celui-ci est animé et en perpétuel changement. Ainsi, en nous réengageant dans cette vision des choses comme interconnectées et fluides, nous revitalisons, nous rajeunissons le mode de perception de l’hémisphère droit, lequel inclut l’idée que ce que nous voyons est essentiellement vivant.

Jane : C’est une autre idée qui a été exprimée par les traditions spirituelles à travers les âges.

Iain : Oui, en effet ; l’idée que tout change, bouge et s’écoule est quelque chose que les sagesses anciennes du Japon et de la Chine tiennent totalement pour acquis. Dans le bouddhisme aussi, c’est un principe central, tout comme dans l’œuvre d’Héraclite (vers 500 av. J.-C.), qui est mon philosophe préféré entre tous — un présocratique. Ses formules les plus célèbres sont : « Tout s’écoule » et « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ».

C’est également une idée qui a été reprise par des philosophes au fil de l’histoire de différentes manières. Fait intéressant, on la trouve chez des philosophes des Lumières, tels que Diderot (1713–1784) et Leibniz (1646–1716). Je me suis particulièrement intéressé à l’œuvre d’Henri Bergson (1859–1941), un philosophe très négligé et complètement mal compris. Il existe une sorte de circularité dans le processus qui consiste à mal comprendre un philosophe, puis on ne le lit pas, et, par conséquent, on ne comprend jamais sa philosophie — et je pense que nous sommes entrés dans ce cycle avec Bergson. Or Bergson est en réalité très lisible, et quiconque s’y confronte verra son regard s’ouvrir. Très peu de choses me surprennent ou m’étonnent aujourd’hui, et je n’ai pas l’habitude d’annoter les livres, mais mon exemplaire de l’un des siens est couvert de marques en marge tant il a eu d’intuitions que je n’avais jamais rencontrées auparavant.

L’une d’elles — peut-être la plus importante — concerne la nature du temps. Il voyait que le temps est un flux continu et fluide, dans lequel les parties que nous distinguons ne sont que des découpages a posteriori opérés par la partie analytique de notre esprit, que nous savons aujourd’hui être l’hémisphère gauche, lequel se représente le temps comme quelque chose de morcelé. Mais le processus réel du temps est en mouvement constant et ne peut pas être découpé. Il dit, par exemple, que je peux déplacer mon bras du point A au point B et affirmer rétrospectivement qu’il y avait un point C sur cet arc où se trouvait mon bras. Mais, en réalité, il y avait un flux continu ; ce n’est donc pas que mon bras est allé du point A au point C, puis de C à B. Non. On ne peut pas passer des points à un flux, pas plus qu’on ne peut passer des points à une ligne.

L’extension est une notion fascinante en philosophie, et ce que Bergson appelle « l’extension dans le temps » est plus intéressant que l’extension dans l’espace, bien qu’il s’agisse fondamentalement d’un autre exemple du même phénomène. On ne peut pas faire une ligne à partir de points, car un point, par définition, n’a aucune extension. Ainsi, même en en assemblant un nombre infini, on n’obtiendra jamais une ligne. Une ligne est quelque chose de nouveau. Elle a une durée, et c’est cet élément de durée qui est toujours changeant et fluide. Bergson donne l’exemple d’une mélodie dans une œuvre musicale, qu’il compare au processus du passage du temps.

Tout cela a été particulièrement important pour moi en raison de mes études, au fil des années, tant directes que dans la littérature, de patients atteints de schizophrénie. J’ai dû en voir des milliers et des milliers, et ils sont absolument fascinants. Le sujet a fait l’objet de nombreux écrits, mais principalement par des auteurs français et allemands qui ne sont pas traduits en anglais. J’espère donc avoir rendu service en traduisant certains passages de leurs travaux dans le livre. Ce qui importe pour notre conversation, c’est que certains des meilleurs d’entre eux — cinq ou six des plus grands — proposent qu’au cœur de la schizophrénie se trouve un problème lié au temps — une mauvaise compréhension du temps.

Les personnes atteintes de schizophrénie ont souvent le sentiment que le temps est composé de « maintenant », puis de « maintenant », puis encore de « maintenant » ; elles peuvent même le décrire comme un film saccadé ou une série de photographies fixes. Et cette absence de sensation d’un flux continu se répercute sur leurs actions ; elles se déplacent souvent de manière saccadée et il leur arrive parfois de ne littéralement pas voir comment passer de la position assise à la position debout, qui est le mouvement suivant qu’elles doivent effectuer. C’est l’une des raisons pour lesquelles le temps m’intéresse tant : il est si fondamental, et le mal comprendre fait que le monde se désagrège.

Jane : Ainsi, cela renforce l’idée que l’hémisphère droit ne fonctionne pas correctement chez les patients schizophrènes.

Iain : Oui. Et cela nous ramène aussi à Louis Sass, et à son analyse du lien entre la vie moderne et la schizophrénie – l’idée que nous avons perdu le sens de ce que notre hémisphère droit peut nous révéler. Il ne s’agit évidemment pas seulement du temps, mais le temps est un facteur central très important dans l’incompréhension contemporaine du monde.

L’Échelle de Jacob de William Blake (v. 1799–1807). McGilchrist y voit une image du progrès spirituel, qui « se déploie très magnifiquement en spirale. À mesure que nous montant, nous voyons comment nous pensions détenir la vérité alors que ce n’était pas le cas, plus bas sur l’escalier, et comment l’escalier s’enroule vers le haut aussi loin que l’on puisse voir » (The Matter with Things, p. 607). Image : Wikimedia Commons.

Le Sacré

Richard : Vous avez dit que le chapitre le plus long de votre livre porte sur le sacré, que vous considérez comme la valeur suprême. Nous aimerions donc parler un peu de votre compréhension de ce que vous appelez « le Tout » et de ce que cela signifie pour vous. À la fin du chapitre, vous écrivez :

Il est de notre devoir […] de découvrir le cœur de la sagesse contenu dans cette intuition mal comprise, bien qu’universelle [selon laquelle il existe un Dieu], car l’existence d’un tel cœur d’une valeur inestimable me semble plus crédible que toute autre chose que je connaisse. (The Matter with Things, p. 1333).

C’est une affirmation assez audacieuse dans un livre publié aujourd’hui, surtout un ouvrage destiné aux scientifiques et aux philosophes.

Iain : Oui, en effet – d’autant plus que, juste avant, je dis que, bien que je sois réticent, voire méfiant, à l’égard d’une grande partie du « discours sur Dieu », je pense néanmoins qu’il y a là quelque chose vers quoi l’on tend et qui possède une valeur inestimable. En fait, d’après mon expérience, c’est cela, par-dessus tout, qui a une valeur inestimable dans la vie, et cela transparaît à travers bien d’autres choses, à travers d’autres valeurs, telles que la beauté, la bonté et la vérité.

C’est une valeur fondamentale, mais il est impossible de dire ce que c’est. Ainsi, avant même de commencer à écrire ce chapitre, je savais que je n’y parviendrais pas. Je ne peux pas définir ni décrire ce qu’est le sacré ; je peux seulement dire ce qu’il n’est manifestement pas, et dissiper des illusions. Mais c’est peut-être en soi une entreprise qui en vaut la peine : dégager la voie afin que les gens puissent entrevoir, ou même avoir une vision, de ce dont on parle. C’est ce que les traditions spirituelles appellent la voie apophatique.

Richard : Vous dites aussi quelque chose qui découle de ce que nous avons déjà évoqué à propos des relations. Vous voyez les relations comme étant d’une importance capitale, et la relation la plus importante de toutes serait celle avec le Tout. Vous affirmez également que la nature des relations, contrairement à ce que pensait peut-être Newton, est qu’elles sont toujours mutuelles. Ainsi, si nous avons une relation avec Dieu, Dieu a aussi une relation avec nous, et nous avons un effet les uns sur les autres. Vous semblez même suggérer que nous et Dieu sommes cocréateurs l’un de l’autre.

Iain : C’est en effet ma thèse, assez inhabituelle. Mais elle découle naturellement de tout ce que j’ai développé plus tôt dans le livre, à savoir que toute expérience est une rencontre entre ce qu’il y a en moi et quelque chose d’autre que moi, et il s’agit nécessairement d’un événement réverbérant ou réciproque dans lequel ce qui est rencontré est modifié par ma connaissance de lui. Cela change, et la connaissance que j’en ai me change à son tour. Comprendre les rencontres de cette manière n’est pas seulement un moyen de donner sens à nos expériences de la vie. Aujourd’hui, la physique nous dit aussi que l’observateur est modifié par ce qu’il observe, et, plus étonnant encore peut-être, que l’observé est modifié par l’observateur.

Ainsi, l’un des esprits les plus brillants du siècle dernier – Alfred North Whitehead (1861–1947), philosophe extrêmement rigoureux, coauteur avec Bertrand Russell des Principia Mathematica – a soutenu que Dieu et le cosmos se créent mutuellement. Par « Dieu », on entend la source divine, quelle que soit la manière dont on la conçoit. Elle a porté de nombreux noms à différentes époques et dans différentes cultures – li en Chine, rta en sanskrit, Allah dans l’islam ; dans le monde grec ancien, c’était le logos, avant que celui-ci ne soit simplifié en l’idée de parole ou de raison. Quoi que soit cette réalité, elle crée d’une certaine manière un « autre » et le façonne ; mais cet autre, dans une certaine mesure, façonne aussi ce qui est en train de naître. La conséquence en est que nous avons une obligation morale de prêter attention au monde d’une manière qui nous permette de voir ce qui, en lui, est porteur de beauté et de valeur, et de contribuer à l’actualiser.

Richard : Vous avez ainsi formulé ce que vous appelez le « pari de McGilchrist ». Vous reprenez le célèbre pari de Pascal et y ajoutez une troisième option.

Iain : Oui. Pour résumer très brièvement le pari de Pascal : Pascal (1623–1662) était bien sûr à la fois un mathématicien de génie – l’un des plus grands qui aient jamais vécu – et un homme profondément spirituel. Il proposait qu’il y ait soit un Dieu, soit qu’il n’y en ait pas. S’il y a un Dieu, alors il est extrêmement important de chercher à le connaître ; mais s’il n’existe pas, cela ne nous aura fait aucun mal de comprendre cette idée que nous avons de Dieu.

Cela ne m’a jamais semblé entièrement satisfaisant, pour plusieurs raisons, notamment parce que cela paraît assez égocentrique – une manière de sauver sa propre peau. Et puis, pouvons-nous vraiment décider de croire ou non en Dieu ? Je pense maintenant que nous le pouvons, mais plus jeune, je ne le pensais pas. Je réalise maintenant que, d’une manière très pascalienne, on peut apprendre à comprendre quelque chose en adoptant une attitude, une disposition de vie, comme si cela était vrai, et découvrir ainsi si cela l’est ou non. C’est une façon de contourner ce problème.

Quant au « pari de McGilchrist », il est similaire à celui de Pascal pour les deux premiers points, mais il ajoute un troisième : il n’est pas nécessairement vrai que Dieu soit ou ne soit pas. Quel que soit ce Dieu, Il/Elle/Cela est en constante évolution. Dieu n’est pas tant un être qu’un devenir, même si, à strictement parler, j’admets qu’il est possible, du moins pour Dieu, d’être un être au sein du devenir. Ce que je veux dire, c’est que nous avons une influence sur la manière et la forme sous lesquelles cette réalité divine – quelle qu’elle soit – se manifeste et s’actualise. Nous ne sommes pas seulement ces créatures terriblement insignifiantes que certains scientifiques voudraient nous faire croire – comme si ce que nous faisons ou disons n’avait aucune importance. Nous avons un rôle important à jouer.

Richard : Vous parlez de la nécessité de redécouvrir le Tout, ce qui implique aussi de redécouvrir la notion de totalité et de santé.

Iain : Absolument. Dans ma conception du Tout, je suis très influencé par le philosophe Schelling (1775–1854), un autre penseur aujourd’hui négligé. Dès sa jeunesse, il écrivait de manière remarquable sur l’importance du flux, de la résistance, de la production de quelque chose à partir du flux ; il parle de la formation de tourbillons et de remous dans l’écoulement de l’eau – mais je ne m’engagerai pas sur cette voie pour l’instant. Pour Schelling, notre relation au Tout est la seule chose qui compte en fin de compte. Le but de toutes nos autres formes de connaissance et d’expérience est de parvenir à comprendre cela et de ne pas oublier notre relation essentielle avec le Tout.

D’une manière beaucoup plus pragmatique, à partir de recherches scientifiques, j’ai découvert qu’il existe trois relations particulièrement importantes qui semblent gouverner notre bonheur et notre sentiment d’accomplissement en tant qu’êtres humains, sur les plans physique, moral et spirituel. Il s’agit, premièrement, de nos relations les uns avec les autres ; deuxièmement, de notre relation avec le monde naturel ; et troisièmement, de notre relation avec le divin ou le spirituel, quelle que soit l’appellation que l’on préfère.

Bien mener ces relations peut avoir des effets extrêmement profonds. Passer du temps dans la nature, appartenir à une communauté soudée qui vit ensemble et partage des croyances, de la confiance, des rituels, ou plus généralement entretenir une relation spirituelle au monde (que l’on fasse partie ou non d’un groupe de ce type) : tout cela a des effets significatifs sur notre bien-être mental – sur la résilience, le bonheur, le niveau d’anxiété, la capacité à faire face à l’adversité, les qualités morales. Cela a même un impact sur la simple santé physique : ces facteurs sont aussi importants que l’arrêt du tabac, la perte de poids ou le fait d’aller à la salle de sport trois ou quatre fois par semaine.

Ces effets sont indiscutables, comme le prouvent aujourd’hui une masse colossale de données disponibles, et j’en parle en détail au chapitre 28 de The Matter with Things. Tout cela était une véritable découverte pour moi. J’avais déjà écrit un peu sur la valeur d’appartenance à une société dans The Master and His Emissary, où je décris notamment une communauté de l’est des États-Unis appelée Roseto, qui était en fait une communauté transplantée d’Italie, dans laquelle les gens conservaient leurs modes de vie habituels : entrer et sortir les uns chez les autres, manger ensemble, partager leurs plaisirs, pratiquer le culte ensemble, etc. Une étude a montré que, malgré des habitudes loin d’être optimales en matière de consommation d’alcool, de poids, de tabagisme et d’autres facteurs, cette communauté présentait des taux de mortalité plus faibles, y compris pour les maladies cardiovasculaires. Et au cours des dix dernières années, nous avons aussi énormément appris sur les effets bénéfiques du temps passé dans la nature. Mais ce qui m’a véritablement ouvert les yeux, et que j’ai découvert plus récemment, c’est l’abondante littérature consacrée aux effets physiques et psychiques de l’existence d’une dimension spirituelle dans la vie.

Statue de David par Michel-Ange (1504), Galleria dell’Accademia, Florence. Photographie : Wikimedia Commons.

La restriction créatrice : la conscience et le cerveau

Richard : Pour revenir à la question de la conscience, vous explorez trois relations possibles entre la conscience et le cerveau. La première est que la conscience émerge de la complexité des processus neurologiques du cerveau, ce qui est la position de la plupart des scientifiques attachés au matérialisme. Une autre est que la conscience est primaire et universelle, et que le cerveau agit comme un transmetteur, une sorte de récepteur radio. Ou bien – et c’est la position que vous privilégiez – il s’agit d’une question d’autorisation : le cerveau autorise l’entrée de certaines pensées et pas d’autres. Mais cela pose la question de l’origine de ces pensées.

Iain : Comme je l’ai déjà dit, je crois que la conscience est une qualité fondamentale du cosmos. Elle existe et imprègne toute chose.

Richard : Ce serait donc ce que nous appelons le divin – la nature divine de la conscience.

Iain : Oui, c’est ce ce que l’on appelle le divin ou le sacré, l’origine, au fons et origo (source et commencement) de toute chose – la force créatrice.

Quant à la fonction du cerveau : on utilise souvent l’idée qu’un visiteur venu de l’espace ne pourrait pas savoir, en regardant un téléviseur, s’il génère le programme ou s’il le reçoit. De la même manière, en observant simplement le cerveau, il est difficile de savoir s’il génère ce que nous expérimentons ou si cela provient d’ailleurs. Si l’on croit que la conscience est primaire, on adopte évidemment la seconde position. Mon intérêt particulier va à l’idée de permission plutôt que de transmission. Une transmission pure signifierait, en toute logique, que nous recevons tous le même programme. La permission, en revanche, est quelque chose de très créatif. Je reviens ici à un point que j’ai déjà mentionné : la valeur créatrice de la résistance. Une très belle image en est la remarque de William James selon laquelle sa parole est causée par l’air provenant de ses poumons et sortant par sa bouche, mais que, sans l’obstruction intermédiaire du larynx, il n’aurait pas de voix. Je trouve cette idée magnifique, car elle montre que, très souvent, moins c’est plus : c’est par la restriction que quelque chose de nouveau advient.

C’est un point que j’examine sous de nombreux angles dans le dernier tiers du livre. Un autre exemple est tiré de la sculpture. Pensez au David de Michel-Ange. Nous n’avons pas affaire ici à quelque chose qui aurait été assemblé ; nous regardons quelque chose qui a été découvert en retirant de la pierre. C’est ce que fit Michel-Ange : il a éliminé la pierre superflue, et le David est apparu. Il n’a pas façonné une main pour l’ajouter à un bras, puis l’ensemble à un torse, et ainsi de suite.

Jane : Donc, par « permission », vous entendez que le cerveau est comme un récepteur qui filtre ou sélectionne ce qu’il laisse passer ?

Iain : C’est une manière de le dire. Ou est-ce la sculpture ? Il existe différentes analogies possibles. Ce que je veux dire, c’est que le cerveau est le moyen par lequel la conscience globale devient la conscience individuelle que j’éprouve, et qu’il y parvient autant en obscurcissant ou en dissimulant certaines choses qu’en en faisant advenir d’autres. Ainsi, le cerveau façonne la conscience exactement comme le larynx façonne le vent, le souffle, l’air, pour qu’il devienne une voix.

Ainsi, pendant un certain temps, une partie de la conscience semble, pour ainsi dire, cantonnée à l’intérieur de mon être. Depuis l’intérieur de cet être, il peut sembler que ce soit là toute la conscience qui existe. Mais en réalité, elle est en continuité avec toutes les autres consciences. Une image que j’utilise parfois pour l’exprimer est celle d’une cellule immense, de la taille de l’univers, dotée de nombreuses excroissances, comme les cellules en ont. Si vous étiez à l’intérieur de l’une de ces excroissances, quelque chose comme des pseudopodes, partout où vous regarderiez, vous verriez une membrane qui vous enferme, et vous ne verriez pas le reste. Mais si vous regardiez la petite portion – peut-être seulement 2 % de ce qui vous entoure – à la base, vous verriez qu’elle est en réalité entièrement continue avec le cytoplasme de la cellule entière. Ainsi, une conscience individuelle n’est jamais complètement séparée de la conscience totale, même si, pendant un certain temps, elle est canalisée dans quelque chose d’individuel.

C’est là un autre exemple de la manière dont la résistance ou la restriction engendre quelque chose d’unique. Je crois que ce processus constitue profondément le but du cosmos : produire sans cesse des êtres de plus en plus individualisés à partir du tout qui est Un, et ce, sans jamais menacer ni porter atteinte à l’intégrité du tout. Bien au contraire : le déploiement dans l’individuation accomplit le tout et l’enrichit. On peut imaginer un bouton étroitement replié qui s’ouvre, encore et encore, et à chaque ouverture, une part de plus en plus grande de la fleur advient. C’est cette expansion que je crois être l’élan du cosmos ; il va toujours vers l’individuation, sans que cela ait, comme je l’ai dit, le moindre impact négatif sur le sentiment qu’il existe un Tout.

On retrouve ici une correspondance non seulement avec l’ancienne idée bouddhiste selon laquelle il y a l’Un et les multiples, et qu’ils sont des manifestations différentes les uns des autres. Mais aussi avec Héraclite, qui dit qu’il est sage, en écoutant non pas lui, mais le logos – c’est-à-dire l’esprit fondamental, quelle que soit sa nature divine – de voir que l’Un est toutes choses. En raison du fonctionnement de la langue grecque, on peut entendre cela soit comme « l’Un est toutes choses », soit comme « toutes choses sont Un ».

Jane : C’est une vision d’une grande beauté, parce qu’elle indique que chaque individu – ce que vous appelez chaque individuation – ne manque en réalité de rien par rapport au Tout ; il en est plutôt une manifestation particulière. Et j’aime beaucoup l’idée de la sculpture, parce qu’elle introduit la notion de beauté : ce qui est découvert à mesure que cette restriction créatrice opère est beau.

Iain : Oui. La beauté – la réalisation de la beauté et celle d’une complexité toujours plus grande – est l’un des élans que l’on peut aisément observer dans l’univers. Je considère donc qu’une partie de notre rôle ici consiste à essayer de répondre aussi pleinement que possible, tant que la vie nous est donnée, à ces valeurs. Car nous ne les inventons pas ; nous les découvrons.

Peinture de Ross Loveday utilisée comme image de couverture du volume 1 de The Matter with Things. Image : avec l’aimable autorisation d’Iain McGilchrist.

Travaux à venir

Jane : Pour conclure : maintenant que ce livre est achevé, que voyez-vous devant vous ? Je sais que vous êtes très occupé à discuter des idées développées dans The Matter with Things dans divers forums et séminaires. Mais envisagez-vous d’autres écrits ?

Iain : Absolument pas. Enfin, je pourrai peut-être écrire un article de temps en temps, mais je n’ai aucun désir d’écrire. En fait, je me sens presque allergique à l’écriture. Ce que les gens ne comprennent pas, c’est que j’en souffre terriblement : toute ma vie, j’ai détesté écrire, même si j’aime l’état qui suit l’écriture. On me dit que cela ne se voit pas à la lecture, mais c’est parce que je prends un soin immense à tout ce que j’écris. Donc non : je veux sentir les roses et passer plus de temps avec les enfants et les petits-enfants. Il y a cependant deux choses sur lesquelles j’aimerais écrire si le temps m’en est donné, dont un court livre sur les peintures réalisées par des sujets psychotiques, que je crois à la fois magnifiques et fascinantes pour ceux qui ne connaissent pas ce domaine.

La philosophie que j’ai développée dans ce livre est en réalité l’aboutissement d’une quête de toute une vie, commencée dès que j’ai été capable de réfléchir à ces questions. J’ai toujours cru, depuis l’adolescence, que le monde n’est pas inerte – que nous ne sommes pas de simples plaques photographiques passives enregistrant des impressions lumineuses ni un magnétophone enregistrant des sons. Il s’agit plutôt d’une rencontre – d’un face-à-face – dans lequel nous allons à la rencontre du monde et le monde vient à notre rencontre selon ses propres termes. Ce que nous y trouvons dépend de l’attention que nous lui portons. J’ai donc toujours pensé que ce qui nous entoure est vivant et doté d’une profondeur que nous ne faisons qu’entrevoir. J’ai aussi toujours pensé que le tout est plus que la somme de ses parties, et ainsi de suite.

Mais maintenant, j’ai dit ce que j’avais à dire, ce qui explique pourquoi j’ai trouvé les merveilleuses paroles d’Angelus Silesius (1624–1677) si délicieuses lorsque je les ai découvertes, juste au moment où j’approchais de la fin du livre :

Ami, ceci suffit amplement. Et si tu veux lire davantage, Alors vas et deviens toi-même les paroles, et toi-même l’Être. (The Matter with Things, p. 1333)

Richard : Merci infiniment de nous avoir parlé et de nous avoir donné un aperçu du travail fascinant que vous avez accompli. Il y aurait encore tant de questions à poser, mais vous nous avez offert bien plus qu’assez de matière à réflexion.

__________________

Il existe de nombreuses vidéos et podcasts dans lesquels Iain expose ses idées : voir par exemple The Divided Brain sur Vimeo et The Divided Self and the Sense of the Sacred sur YouTube. Il possède également son propre site, Channel McGilchrist.

Sources

[1] IAIN McGILCHRIST, The Matter with Things (Perspectiva Press, 2021).

[2] IAIN McGILCHRIST, Against Criticism (Faber, 1982).

[3] OLIVER SACKS, Awakenings (Duckworth & Co, 1973; tr fr L’éveil).

[4] IAIN McGILCHRIST, The Master and His Emissary (Yale University Press, 2009).

[5] JOHN CUTTING, The Right Cerebral Hemisphere and Psychiatric Disorders (Oxford University Press, 1990).

[6] LOUIS SASS, Madness and Modernism: Insanity in the Light of Modern Art, Literature and Thought (Harvard University Press, 1992).

Texte original paru en 2023 : https://besharamagazine.org/metaphysics-spirituality/iain-mcgilchrist-the-matter-with-things/