(Revue Itinérance. No 2. Novembre 1986)

Pendant de nombreuses années, le professeur Maurice Auroux axe ses recherches sur le développement du cerveau. Puis l’essor de la discipline médicale à laquelle il appartient, la Biologie du Développement et de la Reproduction, le conduit à étudier les causes de la stérilité masculine. Il a donc à la fois orienté ses travaux vers le spermatozoïde et, par vocation, vers le cerveau humain. Ces recherches concernent actuellement la qualité des gènes transportés, ainsi que la qualité cérébrale du produit conçu, qu’il s’agisse de l’enfant ou de l’animal. Depuis les plus ancestraux réflexes de conservation de la vie jusqu’aux fonctions de l’imaginaire, Maurice Auroux nous entraîne, non sans humour, dans une passionnante vision du comportement humain.

Dans votre livre L’Ambiguïté humaine (Ed. Buchet-Chastel, 1984) vous avez parlé de la peur comme d’une réaction d’ordre psychologique qui concerne directement le cerveau. Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à ces ressorts fondamentaux du comportement humain ?

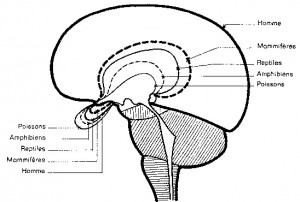

Finalement l’un des aboutissements de la fonction cérébrale c’est le comportement. M’occupant du développement cérébral, le comportement humain m’a toujours vivement intéressé. Or certaines phases du développement de notre propre cerveau rappellent les structures cérébrales des animaux dits inférieurs : c’est une évidence pour qui sait regarder un cerveau (voir figure 1). Et comme nos comportements fondamentaux rappellent aussi ceux des animaux, on ne peut pas ne pas se poser de questions !

Pourquoi cela vous amène-t-il à penser à une logique de la continuité des espèces ?

Parce que ce qu’il y a de fascinant dans le développement cérébral c’est qu’il reproduit les étapes passées : il reste chez nous des structures qui correspondent de manière tout à fait spectaculaire aux structures des animaux qui nous ont précédés. Alors, frappé comme beaucoup d’autres par ce fait, je me suis dit que ça pouvait expliquer un certain nombre de comportements. Puis j’ai commencé à réfléchir sur cette idée simple, qui vient à l’esprit de tout le monde : la vie, d’une manière générale, aussi bien la vie d’une amibe que notre vie à nous, c’est un système d’auto-conservation, c’est-à-dire un système qui possède en lui-même les moyens de conserver une certaine quantité d’énergie pour continuer à vivre. Prenons un exemple : si votre voiture n’a plus d’essence elle ne peut plus rouler. Il faut que vous lui en donniez pour qu’elle fonctionne : c’est de l’énergie que vous lui fournissez. Imaginons que votre auto puisse s’alimenter elle-même à la pompe : c’est une auto-conservation.

|

Fig. 1 Structures cérébrales communes à l’homme et aux vertébrés. Le cerveau proprement dit se trouve au-dessus de la partie hachurée (tronc cérébral et cervelet). L’ensemble est vu de profil. Chez les mammifères et chez l’homme, qui sont les seuls vertébrés où son développement est considérable, le néocortex est symbolisé par un trait épais continu (homme) ou discontinu (mammifères). Chez l’homme, le cerveau reptilien ou rhinencéphale (du grec rhinos : nez, parce que l’olfaction y joue un grand rôle) existe toujours, quoique modifié. Le système olfactif perd de son importance au cours de l’évolution, comme l’indique le schéma où l’on voit le bulbe olfactif régresser peu à peu. Le rhinencéphale est le cerveau de la conservation. (D’après M. Auroux et P. Haegel : Organogenèse du système nerveux et des organes des sens. Intégration neuro-endocrinienne, troisième édition, éd. Masson, Paris, 1982.) |

Ce n’est pas une idée originale qui vous appartient, mais une idée directrice qui peut être vérifiée par n’importe quel chercheur ?

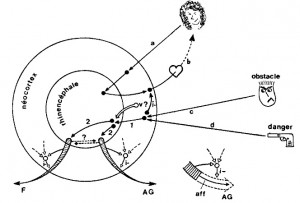

Oui, bien entendu. Peut-être que les uns définissent les choses de manière plus complexe et les autres de manière plus simple. Mais en gros la plupart des biologistes sont d’accord là-dessus : la vie est un système d’auto-conservation. Alors, pour arriver à se conserver, cette vie dispose de certains moyens. L’amibe a les siens, et puis les poissons, les oiseaux et les mammifères ont les leurs, qui sont les nôtres. Eux et nous disposons de deux grands moyens pour nous conserver : la fuite et l’attaque (voir figure 2).

Cela vous paraît être les deux moyens fondamentaux ?

Oui, les deux moyens fondamentaux pour conserver la vie. Alors j’ai essayé de voir si c’était vrai dans toutes les circonstances et, après avoir examiné mes propres réactions, après avoir observé autour de moi, je me suis aperçu qu’effectivement, quand il s’agissait de la vie, les gens se défendaient soit en fuyant, soit en attaquant. Et le point fondamental est que ces comportements sont des réflexes conservatoires inéluctables échappant, la plupart du temps, à la réflexion : la vie construit ces réflexes, et ces réflexes permettent la vie.

|

Fig. 2 Les moyens de la conservation physique; La fuite et l’agressivité, et leurs formes mentales ; Le retrait et l’affirmation de soi. a) Perception de la stimulation externe / b) Comportement instinctif / c) Perception de l’obstacle empêchant le comportement b (…) par l’inhibition i – / d) Perception du danger.

Chez les animaux sans néocortex, l’analyse néocorticale de l’information a n’existe évidemment pas et, par ailleurs, on passe directement de c et d à 2 : le comportement est automatique. Chez l’homme, le néocortex est capable d’amortir l’agressivité (I – : inhibition) et de la transformer en affirmation de soi (aff) ; le même processus concerne la fuite, qui peut se transformer en retrait. Les neurones blancs symbolisent les systèmes néocorticaux qui échappent à l’automatisme. v ? : énigme de la volonté pure. (D’après M. Auroux : L’Ambiguïté humaine, deuxième édition, éd. Buchet-Chastel, Paris, 1985.) |

C’est peut-être ici que l’on arrive dans le domaine de la peur humaine qui va déclencher l’un ou l’autre de ces deux processus.

Quand on a peur, on peut aussi bien fuirou au contraire attaquer.

On en reviendra, si vous voulez bien tout à l’heure, à des voies du milieu où d’autres alternatives sont peut-être possibles. Vous dites en parlant de la peur que ce phénomène, cette réaction-là, est un phénomène affectif (Op. cit., p. 107) : « un phénomène psychologique conscient à caractère affectif plus ou moins intense, allant de la simple inquiétude à la panique ».

C’est ça.

« … Chez l’homme, sinon chez les mammifères, la perception d’un danger réel ou imaginaire s’accompagne d’un phénomène psychologique conscient à caractère affectif. » Comment liez-vous la peur avec ce qualificatif que vous avez choisi, ce substrat de la peur qui est d’abord un phénomène affectif ?

Affectif par opposition au caractère rationnel.

Quelque chose qui ne se raisonne pas ?

Qui ne se raisonne pas, qui ne se maîtrise pas. On a tous dit un jour : « ça a été plus fort que moi ». On peut maîtriser une peur bien entendu, mais quand on la ressent elle ne vient pas du raisonnement, elle sort d’autre chose, elle sort de l’affectif, du sentiment qu’on a des choses.

Vous préférez voir la peur comme une réaction affective opposée à rationnelle, mais pourquoi pas comme une pulsion ?

Parce que la pulsion, me semble-t-il, c’est quelque chose d’un peu différent, c’est la pulsion alimentaire, la pulsion sexuelle… Il s’agit de mécanismes très spécialisés, déclenchés par des stimulations assez précises. Le déclenchement de la peur peut faire intervenir des stimulations plus floues. Mais, c’est vrai, l’expression de la peur peut être pulsionnelle au sens étymologique du mot : poussée. Mais ne versons pas dans trop de subtilités. Bref, par opposition au domaine rationnel que nous maîtrisons plus ou moins, nous avons là quelque chose qui nous submerge et qui est une sorte de vague conservatoire, le prélude à un comportement qui est, à mon avis, affectif, c’est-à-dire en dehors du rationnel. Je sens la peur, je ne la construis pas rationnellement sauf, peut-être, après coup. Au moment où je l’éprouve, je la sens, je la ressens.

D’accord, alors une précision. Vous dites un peu plus loin (Op. cit., p. 108) : « On se rend compte ici que le néocortex imaginatif qui caractérise l’homme peut amplifier ou modifier une stimulation extérieure… » L’imagination est le fruit du néo-cortex ?

Là, on entre dans un domaine qui est extraordinairement complexe. Mais il semble actuellement que, oui, l’imaginaire sorte du néocortex frontal, et que c’est une des fonctions les plus hautes du cerveau humain.

|

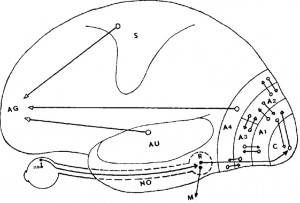

Fig. 3 Le néocortex frontal, siège de la réflexion et de l’imagination. Ce cortex (AG : association générale) reçoit des informations de chaque zone corticale spécialisée : aire visuelle (C), aire auditive (AU), aire somesthésique (S, par exemple le tact), les aires olfactive et gustative ne sont pas représentées. Les informations parvenant des organes des sens (n.s.: cellule de la rétine ; NO : nerf optique) peuvent entraîner, avant d’arriver dans le néocortex, des réponses motrices (M) de type réflexe. Par l’intermédiaire d’un relais (R), elles atteignent le néocortex, ici l’aire visuelle, où elles sont analysées (aires Al , A2, A3, A4). Puis une information visuelle résultante aboutit dans la zone frontale AG. Toutes les aires spécialisées envoient ainsi des informations résultantes sur AG. Le cortex frontal intègre l’ensemble, réfléchit, imagine et décide. (D’après M. Auroux : L’Ambiguïté humaine, deuxième édition, éd. Buchet-Chastel, Paris, 1985.) |

On a envie de la localiser. Dans le néocortex, est-ce dans les mêmes zones que le pouvoir de décider par exemple ?

Voilà. Ce qu’on sait c’est que, sous le néocortex, il y a ces mécanismes fondamentaux de la conservation de la vie qui existent chez les êtres tout à fait inférieurs. Nous disposons de tels mécanismes, mais ils sont coiffés par une espèce d’enveloppe qui est le néocortex et, dans ce néocortex, il y a des zones en correspondance avec nos cinq sens. Toutes les informations sensorielles sont analysées par ces zones (figure 3) et, une fois analysées, sont envoyées dans un système qui intègre tout et qui semble être le cortex frontal, où tout se rassemble pour être malaxé, trituré, analysé, transformé de telle manière qu’une conduite adaptée, raisonnée se dégage vis-à-vis d’une situation.

À propos de la peur, vous dites en substance (Op. cit., p. 109) : « que les causes de la fuite et de l’agressivité sont le danger et la frustration ». Autrement dit, si nous n’étions pas en danger et si l’être humain n’était jamais en état de frustration, il n’y aurait pas de peur ?

C’est une question extrêmement difficile. Qu’est-ce que la peur ? S’il n’y avait aucun danger, aucune frustration, les mécanismes qui conduisent à la peur, puis à la fuite ou l’agressivité, existeraient vraisemblablement. Mais la peur ne se manifesterait pas ; potentiellement elle serait là, mais elle ne se réaliserait pas. Je crois qu’il ne faut jamais perdre de vue cette affaire tout à fait fondamentale que j’ai développée dans un chapitre qui s’appelle « la thermodynamique et la vie » : ce qui caractérise la vie c’est son auto-conservation. Si vous intervenez ou si le milieu intervient d’une manière quelconque pour ruiner cette vie, elle se défend, c’est un réflexe. Et c’est ça qui est un des aspects de notre nature. Nous avons des réflexes de conservation qui se mettent en marche quand un danger survient.

Et qui nous viennent du fond des âges ?

Et qui nous viennent du fond des âges parce que nous sommes de la vie.

Il a fallu traverser des millions d’années d’histoire et surmonter des quantités d’obstacles invraisemblables pour en arriver à l’être que nous sommes aujourd’hui.

Oui, et ça pose évidemment une question tout à fait fondamentale… Voilà un exemple un peu grossier pour bien faire comprendre ce qu’est la conservation. Imaginons une chute de pierres dans la montagne. Une fois que la pesanteur a joué son rôle et a attiré toutes les pierres en bas de la montagne, la chute n’existe plus. Imaginez maintenant que toutes les pierres remontent à nouveau vers le sommet et redescendent, et ainsi de suite, vous avez une chute permanente. Eh bien la vie c’est ça, c’est quelque chose qui va à l’encontre de perte du mouvement, à l’encontre de l’inerte. On ne peut pas s’échapper de cette définition quand on parle de la vie.

Vous nous proposez aussi de comprendre la peur comme un élément de sauvegarde de la vie. Elle peut permettre d’éviter des obstacles. Mais ne trouvez-vous pas qu’aujourd’hui on fait un peu facilement sonner les sirènes de la peur pour un oui ou pour un non, que ce soit dans le métro ou ailleurs… Il serait peut-être bon de se débarrasser de ce réflexe exacerbé, bien que fondamental.

Fondamental, tout à fait. Si les médias disent : « il y a une bombe qui a explosé, …un avion est tombé, il y a eu trois cents morts, …attention à ceci, attention à cela… » c’est qu’il s’agit de conserver ce à quoi on tient le plus, c’est-à-dire la vie. Le succès est garanti puisque c’est un réflexe de conservation de vie qui est exploité.

Donc paradoxalement, si je pousse un peu plus loin, vous souhaiteriez que l’individu ne devienne jamais un individu sans peur ?

Je crois que si l’individu n’avait pas la peur, il est probable qu’il y aurait des hécatombes. La peur est un moyen de préserver sa vie, c’est incontestable. Ce n’est pas forcément le meilleur, parce que quelquefois c’est en fuyant qu’on va à sa perte.

-

LA PEUR EST L’EXASPÉRATION DU DOUTE

Chogyam Trungpa, lama tibétain

Je peux maintenant peut-être vous demander si, au-delà des deux réactions principales que vous avez mises en évidence comme conséquence de la peur, la fuite et l’agression, il n’y a pas une voie du milieu ? Je pense par exemple à la sublimation de la peur, qui est le fait de rester sur place, donc de ne pas fuir, qui est aussi le fait de digérer la peur sur place, de la consommer.

Tout à fait.

Vous y aviez pensé ?

Ah oui j’y ai pensé ! Je cite même un exemple à ce propos. Si un individu se précipite sur vous de manière tout à fait agressive et lance son poing sur votre nez, vous pouvez décider de ne pas bouger la tête. Peut-être qu’au dernier moment vous éviterez le coup, par réflexe, mais vous pouvez décider de ne pas le faire, et peut-être réussir. Et ça, je crois, c’est une caractéristique humaine. Je ne crois pas que l’on rencontre une telle attitude chez les animaux. Si on les attaque, ils fuient, ou bien ils se battent ; mais ils ne restent pas immobiles en train de prendre un coup sur le nez. Ça, c’est caractéristique de l’homme.

De l’évolution du néocortex ?

Vraisemblablement. On peut tout imaginer : un mécanisme hypercomplexe et caractéristique de l’homme, une transcendance, une volonté dont nous ne sommes que les récepteurs et qui viendrait de l’immensité cosmique ou d’un pouvoir spirituel quelconque, je n’en sais strictement rien. Mais c’est quelque chose qui est tout à fait particulier à l’homme. On en arrive d’ailleurs, grâce à votre question, à la notion, peut-être originale, que j’ai écrite dans ce livre : la notion de conservation mentale.

De quoi s’agit-il ?

Et bien quand on s’observe soi-même et qu’on observe les autres, on s’aperçoit que la conservation mentale, c’est ce qui nous asservi, au même titre que la conservation physique : le révolutionnaire cherche à conserver sa révolution comme le religieux cherche à conserver son âme. C’est finalement la contamination de notre mental par l’absolue nécessité de la conservation physique. Sans doute parce que chaque zone de notre cerveau est en relation avec toutes les autres, et les zones de la pensée avec nos systèmes conservatoires : alors, civilisées mais tout aussi réflexes, la fuite devient retrait et l’agressivité, affirmation de soi. Et Dieu sait que ça empoisonne la vie sociale, et que ça peut avoir des conséquences… On voit très fréquemment, lorsque les gens discutent, que si l’un a pris une direction, il revient très rarement en arrière, car il ne peut pas reconnaître qu’il a eu tort. Chez les intellectuels, je les connais, c’est pire qu’ailleurs : leurs débats ressemblent à des combats de catch sur tapis vert. Regardez « Droit de réponse »… Et la politique… et les idéologies… Je n’ai jamais entendu un homme politique dire : « Eh bien écoutez, vous avez totalement raison, ça fait vingt ans que je me trompe, je suis un complet imbécile, dans ce domaine-là tout au moins, et la sagesse, c’est que j’aille cultiver mes poireaux ». Jamais je n’ai vu ça. Cette conservation mentale, finalement, ça correspond à l’idée qu’on se fait de soi. On s’est construit une personnalité. Celle-ci dépend du patrimoine génétique, sur lequel on ne peut rien.

On a hérité d’un tempérament coléreux ou calme… on est grand ou petit, gros ou maigre, bon, on n’y peut rien, c’est comme ça. Là-dessus, le milieu est arrivé et a modifié, a sculpté notre cerveau. Il y a eu une collaboration entre le patrimoine génétique et le milieu pour que notre cerveau soit ce qu’il est et nous donne une personnalité. Si nous avons un tempérament coléreux et que le milieu nous a mis dans un milieu très calme, dépourvu d’ennuis etc. Il est probable que nous n’aurons pas l’occasion d’exercer ces colères et que, la fin des fins, notre personnalité sera assez équilibrée. Si au contraire, nous sommes coléreux et que nous vivons dans un milieu très perturbé, soumis à des stress sollicitant sans arrêt notre tempérament, il est probable que nous serons un adulte tordu, agressif ou plein de trouille. Mais, une fois que notre personnalité est construite, nous avons une certaine idée de nous-même, vraie ou fausse, ce n’est pas la question.

Idée que nous cherchons à conserver : c’est notre image de marque. Et c’est cette image que nous défendons et qui peut nous forcer à fuir, à attaquer ou à dépasser la peur. Imaginons que je sois petit, malingre, mesurant un mètre cinquante, pesant quarante-cinq kilos, je peux très bien décider que, malgré ce handicap physique je suis quelqu’un qui se détache du groupe par le courage. Alors je chercherai, dans toutes les situations, à justifier cette idée que j’essaie d’imposer aux autres et à moi-même. Ce tableau n’est pas théorique. Pendant la guerre d’Algérie, j’étais médecin dans un régiment de parachutistes. Eh bien il y avait beaucoup de garçons qui voulaient devenir parachutistes parce que, justement, ils mesuraient un mètre cinquante et pesaient quarante-cinq kilos. Malheureusement, c’était impossible de leur donner satisfaction parce qu’ils étaient trop légers et que par grand vent, on risquait de ne pas les revoir. Ils en étaient malades.

Là vous rejoignez finalement ce que les psychologues appellent le surmoi ; c’est souvent une idée de conservation mentale ; on conserve plutôt une idée valorisante de soi-même.

Oui, mais le surmoi c’est davantage le jugement. Au sens freudien du mot, c’est l’idée qu’auraient mes parents de mon attitude : c’est un jugement extérieur à moi, même si je l’ai peu à peu intériorisé. La conservation mentale englobe le surmoi, mais elle englobe aussi l’idée que les autres ont de mon attitude, l’idée et le sentiment que j’ai de mon attitude, en fonction de ma personnalité, qui n’est pas calquée sur celles de mes parents. Je prends un autre exemple, celui de l’artiste. Un artiste qui a le trac et qui entre en scène sait très bien qu’il ne risque pas sa vie. Il le sait, mais il a le trac. Qu’est-ce qu’il risque de perdre ? Sa réputation. Il risque de ne pas paraître un bon artiste, if risque de faire couac dans une chanson, il risque de chanter faux, il risque de ne pas se rappeler ; il risque de ne pas donner aux autres l’image qu’il souhaite leur donner.

Vous venez peut-être de donner l’un des moyens de sublimer la peur. Il y en a d’autres : le sport, l’esprit de combat, mais de combat orienté, je pense aux arts martiaux ; il y a peut-être l’art, la création. Précisément, un artiste mort de trac va devoir sublimer, passer au-dessus de sa peur et de son trac ; c’est peut-être la troisième voie, la spiritualité, la sublimation de sa peur parce qu’il se sent compris dans un univers qui le dépasse et l’enrichit à la fois.

Vous avez parfaitement raison. Je crois que le sport, la vie spirituelle, la vie intellectuelle, la création… sont des moyens, je dirais intellectualisés, en particulier pour la création ou la vie spirituelle, de se conserver. Mais on n’échappe pas à la conservation : la sublimation de la conservation ne supprime pas la conservation.

On n’échappe pas à la conservation ?

Ce sont des moyens particuliers qui nous caractérisent, mais qui ne nous font pas échapper à la tendance conservatoire, qu’elle soit physique ou mentale parce que, encore une fois, si je reprends cet exemple du révolutionnaire et du religieux, on voit très bien ce que l’un et l’autre cherchent à conserver : le révolutionnaire cherche à conserver sa révolution, il y croit, il cherche à construire un monde meilleur et tout ce qui va tendre à le faire dévier de cette direction va être considéré par lui comme mauvais et, au nom de la Révolution, on a fait des choses atroces. De même, le religieux cherche à conserver son âme et, au nom de la religion on a aussi vu des choses atroces. Ce qui fait qu’on n’échappe pas à cette tendance conservatoire, qu’elle soit physique ou mentale. Ce qui peut nous faire prendre une certaine distance est le fait d’en prendre conscience.

|

Apparition et disparition n’existent qu’à la surface, comme des vagues sur la mer, et la vie, qui est permanente, ne connaît ni déchéance ni diminution. Rabindranath Tagore |

C’est là où les choses commencent à changer.

Sans doute, on dit oui, je suis en train de me conserver mentalement ou physiquement, mais je le sais. Je me regarde. Et je crois qu’une des grandes facultés humaines peut être la plus grande lorsqu’elle est très ancrée chez les individus, chez certains individus, c’est la faculté de regarder son rhinencéphale. Parce que le rhinencéphale c’est notre vieux cerveau, qu’on a hérité des temps anciens, c’est le siège de toute la mécanique conservatoire. Alors quand on est capable de le regarder, on est vraiment un homme.

Quand on est capable de voir les choses en face.

Oui, c’est ça.

Avec son héritage ?

Exactement. Et peut-être alors capable d’envisager l’origine de la conscience, de ce qui fait que nous sommes des hommes avec toutes nos particularités, notre humanisme… qui existe même quand on est un scientifique tout à fait convaincu et qu’on a passé une partie de sa vie à faire de la science… Étant conscient, on ne peut pas écarter les hypothèses purement spirituelles parce que le spirituel existe peut-être, parce qu’on n’a rien pour dire qu’il n’existe pas. Lorsque, à partir d’atomes et de molécules, nous aurons fabriqué un homme dans une éprouvette, nous resterons silencieux et vains devant le curé de village qui nous accusera de plagiat.

On ne peut le refuser ?

Non, on ne peut pas. Les gens qui sont de la science doivent avant tout réfléchir. Ils ne doivent pas éliminer, sans preuve, sinon ils cherchent uniquement à conserver l’idée qu’ils se sont fait de la science et, à ce moment-là, celui qui n’admet que le matérialisme abandonne son observatoire de savant pour devenir un partisan, aveuglément soumis à sa conservation mentale.

Autrement dit, le doute est une rigueur scientifique ?

Je pense que oui. Et quelqu’un l’a déjà dit, qui n’a jamais été démenti. Mais je crois qu’en plus, pour triompher de sa conservation mentale, il faut de l’humour. Le regarder conduit à l’humour. Ou c’est parce qu’on a de l’humour qu’on se regarde…

Que pensez-vous de cette affirmation, que la peur ou la racine de toutes les peurs, c’est la peur de mourir ?

Oui, cela me paraît être la racine même de la peur. La vie c’est tout le contraire de la mort. On peut la définir, vous savez, encore une fois d’un point de vue thermodynamique : c’est de l’ordre et une création d’ordre permanente. La mort, c’est cet ordre qui se désagrège. L’énergie qu’il contenait se dilue, elle n’est plus bonne à grand-chose. C’est vingt litres d’essence déversés sur le sable. C’est le désordre.

L’énergie s’épuise dans le désordre ?

Oui, c’est cela. La quantité est la même, mais elle est dans le désordre. Elle n’est plus concentrée, elle n’est plus dans un système vivant. Comme tous les animaux, nous luttons contre la mort, et alors tout est bon. Nous nous battons contre la mort physique, et on peut devenir agressif et défendre sa vie de manière brutale ou courageuse, on peut fuir. Et quand on construit quelque chose, quand on est un créateur, un peintre, un écrivain, un musicien, on lutte contre la mort mentale en créant quelque chose qui va nous survivre. C’est l’enfant. Enfin, tout paraît être une lutte contre la mort… et si, par exemple, je discute avec vous et que dans la conversation je fais une erreur, j’ai deux solutions : ou je dis j’ai fait une erreur, tout le monde peut se tromper, ou bien ça m’embête d’avoir fait une erreur car je voulais paraître brillant. Je dis non, je n’ai pas fait d’erreur, et puis je me raccroche aux branches par un tas d’explications plus compliquées les unes que les autres pour essayer de vous convaincre que je ne me suis pas trompé. Qu’est-ce que j’essaie de faire ? Je cherche, vis-à-vis de vous, à lutter contre ma mort intellectuelle.

Ne parlons pas de politique. Le suicide intellectuel n’y est pas fréquent. Mais certains maîtres de tir à l’arc ou de combat dans les arts martiaux disent que l’on peut ressentir une émotion, ressentir une peur mais on peut apprendre à n’en être pas troublé. Est-ce que cette notion-là est quelque chose qui est difficile à admettre, en dehors de ce contexte de l’Extrême-Orient. Y a-t-il toujours un trouble, un désordre qui s’accompagne du cortège des réactions biochimiques, sécrétions d’adrénaline, etc., ou est-ce que je peux ressentir quelque chose sans en être affecté ?

Ça, c’est une question extrêmement intéressante et importante… Les Asiatiques disent ça et on peut fournir au moins deux explications à cette attitude. Ou bien, constitutionnellement, ils sont capables de cette réaction, c’est-à-dire que leur peur est, par exemple, moins intense que la nôtre, ou bien ils font mieux la part des choses, du point de vue cérébral, entre ce qui provoque la peur et leur propre personnalité. Bref, ils sont constitutionnellement différents de nous. Ou bien, ils y parviennent par entraînement auquel cas nous devons, nous aussi, en être capables. C’est culturel. Et cette question est tout à fait intéressante et importante parce qu’on peut l’étendre à beaucoup de domaines de la vie. Mais, c’est extrêmement difficile d’y répondre. Certains prétendent que les structures cérébrales sont différentes d’une race à l’autre. Pourquoi pas ? Elles le sont bien d’un sexe à l’autre. Et les rapports entre l’hémisphère droit affectif et le gauche, analytique, sont-ils les mêmes chez les Jaunes et les Blancs ?

Le Jaune pourrait, par exemple, avoir la capacité d’intégrer très rapidement ?

Exactement, il peut assimiler très rapidement, faire très vite la part des choses et dire finalement : j’ai peur, mais en réalité, je n’ai pas à avoir peur puisque mon analyse me dit que ce n’est pas si dangereux. Ces hypothèses sont-elles réalistes ? Je n’en sais strictement rien. Il faudrait pour ça faire des études gigantesques, et explorer aussi le facteur éducatif bien sûr.

À propos de la peur, est-ce que vous faites une différence entre la peur et l’angoisse ? Durkheim dit par exemple : l’angoisse, c’est une peur sans objet. Est-ce que vous seriez d’accord ?

Ah, on va vers les subtilités. Une peur peut aussi être une peur sans objet. Vous voyez à la télévision un film tout à fait épouvantable. Vous êtes quelqu’un d’un peu impressionnable et d’imaginatif. Vous êtes chez des amis et, pour rentrer, il faut que vous traversiez une forêt et il fait nuit. Le moindre bruit va vous effrayer ; votre imagination va faire le reste et vous allez peut-être voir des choses terrifiantes dans les ombres des arbres, sans qu’aucun danger réel vous menace. Je crois que, dans la peur sans objet, interviennent les fonctions imaginatives de notre néocortex et notre possibilité de construire des images. La peur sans objet existe dans la mesure où nous créons de toute pièce des images effrayantes que nous prenons dans la réalité. C’est arrivé à tout le monde. Non, la définition de Durkheim ne me satisfait pas.

En quoi ?

La peur sans objet est quelque chose de tout à fait effrayant et qui va peut-être vous pousser à crier, ou à vous sauver, ou à devenir agressif sans aucune nécessité. L’angoisse est quelque chose de moins déclaré, de moins évident. C’est une espèce d’ombre qui vous cerne. Vous êtes inquiet, mais rien n’est encore fait et rien ne justifie que vous soyez ou violent ou fuyant. Ça vous immobilise plutôt sur place. Vous attendez quelque chose qui n’est pas clair. Il y a des gens qui sont très souvent dans cet état : c’est la névrose d’angoisse. On peut faire très grossièrement une espèce d’échelle ; il y a l’inquiétude qui est une petite alerte, l’angoisse qui est une alerte plus accentuée mais sourde, puis la peur, qui est quelque chose d’intense et puis la panique, qui est l’explosion de la peur.

Et quand on entend des expressions telles que « l’angoisse de l’homme moderne » ou « l’angoisse de la civilisation actuelle », c’est toujours en référence à cet instinct conservatoire ?

Je crois que l’angoisse de l’homme moderne, c’est l’angoisse devant la rapidité des événements qu’il ne maîtrise pas, les informations qu’il ne maîtrise pas non plus ; la peur de ne pas tout savoir, la peur d’être agressé… Vous prenez l’avion, vous savez très bien que, de temps en temps, il y a un avion qui tombe et qu’il y a trois cent cinquante morts. C’est cette addition de stress qui peut mener à l’angoisse…

Vous m’avez devancé tout à l’heure et je reviens un petit peu à la charge par rapport à une question qui touche justement ce mammifère supérieur, l’homme. Vous reconnaissez qu’il est habité par une intelligence, par des peurs. Son intelligence évolue, ses peurs peuvent évoluer aussi. Est-ce qu’il vous apparaît que l’homme est aussi constitué d’une partie inaltérable, d’une partie essentielle, vous parlez même de conscience. Est-ce que pour vous la conscience humaine représente quelque chose d’inaltérable, de non soumis à la peur ?

La conscience d’un danger peut conduire à la peur et la peur peut anesthésier la conscience. Si le danger vient lentement,laissant la conscience réaliser, la lucidité peut vous conduire vers la maîtrise, mais l’imagination peut vous conduire vers l’affolement. Si le danger est subit, brutal, la peur s’installe immédiatement et c’est normal, puisqu’il s’agit d’un mécanisme conservatoire fondamental. C’est vrai dans les situations les plus banales : « Oh, vous m’avez fait peur !… » On pourrait imaginer une espèce de James Bond qui maîtrise sans arrêt les situations, et quand on voit James Bond au cinéma, on a l’impression que c’est quelqu’un qui, justement, n’a jamais peur. Normalement, ça n’existe sans doute pas. Il y a une espèce de pathologie qu’on connaît en médecine et qui est l’absence de peur.

Cela relève de la pathologie ?

Oui… dans le langage courant, cela s’appelle la témérité et ce n’est pas du courage. Le courage prend conscience des choses, calcule et envisage la meilleure solution pour… La témérité… c’est l’ignorance du réel, un manque de discernement et, pour le coup, de l’inconscience. Ce qui intègre la conscience, au moins en partie, dans la conversation.

Alors, qu’est-ce que la profondeur de l’être dont vous parlez ?

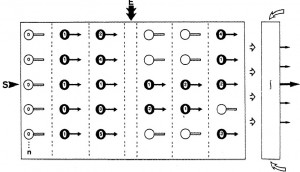

La conscience, toujours la conscience. Mais, cette fois, tournée vers soi et non vers l’extérieur. Je constate son existence sans pouvoir la définir biologiquement, ni dire d’où elle vient. Je ne crois pas qu’on puisse actuellement définir son origine ni comment elle fonctionne. Par contre, ce qu’on peut dire, c’est par introspection : je me rends compte des choses ; je sais que ça s’est passé de telle ou telle manière, j’ai peur, j’en prends conscience. Comme disait Sartre : « la seule façon d’exister, pour la conscience, est d’avoir conscience d’exister ». Est-ce que c’est ça la permanence de l’homme et peut-être la plus grande qualité humaine ? On pourrait imaginer quelqu’un qui… n’ait pas une intelligence fantastique mais qui est conscient et qui peut dire « je ne suis pas d’une intelligence fantastique, je connais mes limites et je ne m’aventurerai pas sur ce terrain parce que je n’en suis pas capable ; mais je le sais ». Est-ce que c’est ça l’expression même de l’homme, plus que l’intelligence, est-ce que c’est ça la permanence ? On a actuellement des connaissances biologiques qui permettent non pas de rendre compte du phénomène, mais d’agiter des hypothèses. On a deux hémisphères, un droit et un gauche. Ils ont chacun leurs propriétés qui semblent différentes. Et puis il y a des systèmes qui passent d’un hémisphère à l’autre, des systèmes de fibres, de fils électriques. Il y en a à peu près deux mille millions qui les relient en permanence avec des vitesses d’information considérables. Alors, on peut se demander, d’un point de vue purement théorique et sans vouloir rien démontrer, si la perception par l’hémisphère droit du Je construit à gauche, et la perception par l’hémisphère gauche du Je construit à droite, grâce à ses fibres de liaison si, finalement, ce n’est pas cette perception réciproque qui est la conscience. Par ailleurs, il y a dans le cerveau, sans trop entrer dans les détails, des systèmes qui semblent pouvoir marcher de manière totalement aléatoire. Je dis bien « semblent » parce qu’il ne s’agit là que de conceptions fondées sur quelques faits. Il semble donc que certains systèmes cérébraux puissent marcher de manière totalement aléatoire et indépendamment des énergies en présence. Autrement dit, on toucherait là à quelque chose correspondant non plus à une quantité, mais à une qualité. Est-ce cela qui nous donnerait une manière spéciale d’exister et qui nous distinguerait de certains êtres vivants ? Je ne dis pas de tous les animaux parce que ce système existe peut-être bien, à petite échelle, chez les animaux qui nous sont le plus proches. Il y aurait là-dessous une continuité. Quoi qu’il en soit, n’aurait-on pas là l’origine d’un monde de la qualité dont nous serions un échantillon ? C’est possible. Il y a peut-être un monde essentiellement qualitatif, spirituel, dont nous ne serions qu’un des représentants. Mais dans un ensemble plus vaste. Alors, si c’est vrai, cela répond bien entendu à votre question : c’est ce qui nous caractérise, qui est fondamental et qui dure… Mystère !

Par contre, il y a une chose qui est peut-être moins mystérieuse. Seriez-vous prêt à dire qu’un être aimé est moins porté à avoir peur, ce phénomène irrationnel de l’amour qui est aussi une constante chez l’homme puisqu’il a besoin d’une relation affective. Serait-il moins stressé, moins peureux dans l’existence ?

Je crois qu’un être aimé trouve une sécurité dans le fait qu’il est persuadé d’être aimé. Dans cet amour il trouve une sorte de béquille qui l’aide dans l’existence,parce qu’il n’est plus totalement seul. Il a… ce que je vais dire est un peu cynique, il a à sa disposition un moyen supplémentaire de conservation. Oui, il sait qu’il est aimé, qu’il peut compter sur cet amour-là, ce n’est pas une planche pourrie. Et puis quand vous êtes aimé par quelqu’un, vous êtes valorisé par cette personne : vous lui semblez beau, vous lui semblez intelligent. Ça vous fait un moyen supplémentaire, je crois, de marcher dans l’existence. Mais il y a sûrement beaucoup d’autres choses dans l’amour. Je ne veux pas être réductionniste, ce serait idiot. Il n’empêche, l’amour sert la conservation.

C’est-à-dire que l’amour conserve ?

Ah oui, il y a une sécurité. Par contre, si vous aimez vous-même beaucoup, vous êtes inquiet parce que vous êtes dépendant et avez sans arrêt la crainte que l’objet de l’amour s’en aille. Et ça, ça vous met dans une insécurité telle que ça engendre la jalousie, qui est une forme d’inquiétude.

Vous avez dit : le fait de dire « je sais » est déjà le moyen pour la conscience humaine de ne pas vivre dans cette peur constante. Que pensez-vous de l’apprentissage aussi d’une sagesse ou d’une technique ? Y a-t-il une technique qui permette d’avoir moins peur ? Selon vous, est-ce que l’état d’équilibre finalement pour l’homme se situe dans la connaissance de lui-même ?

Certainement. Mais alors il faut commencer chez l’enfant parce que quand on s’adresse à l’adulte on s’adresse à un mécanisme fini. Chez l’enfant, le cerveau est modelable. D’ailleurs, si on prend l’exemple des Asiatiques, il me semble bien qu’on leur apprend les règlements de la courtoisie et de la maîtrise de soi très jeune, lorsque le cerveau est encore modelable. Et si on prend des exemples occidentaux, les nazis l’avaient très bien compris : ils ont fait les jeunesses hitlériennes et les Soviétiques ont fait la même chose. Et les Jésuites l’avaient très bien compris aussi. Alors je crois que si nous voulons arriver à quelque chose, il faut enseigner à l’enfant la maîtrise de soi par tous les moyens possibles. Ce n’est pas facile parce que pour enseigner, il faut trouver des adultes qui, eux, sont des individus finis avec leurs habitudes et leurs réflexes.

C’est tout le problème de l’éducation.

Oui, c’est tout le problème de l’éducation. Il faut arriver à faire prendre conscience aux enfants qu’ils sont à la fois un animal et un être conscient.

C’est de l’auto-observation.

C’est l’habitude de s’auto-observer : je me mets en colère, j’ai tort, c’est lui qui a raison. Et puis, quand il se mettra en colère, eh bien je ferai en sorte que ça ne continue pas ; j’essaierai de le calmer, de manière à voir les choses autrement. Il faut leur faire acquérir des réflexes et trouver des adultes qui soient suffisamment lucides et persuadés pour faire ce travail.

Si l’enfant a la chance de tomber dans une famille où il arrive au père de s’excuser parce qu’il reconnaît publiquement devant ses enfants qu’il a tort, ça va faciliter les choses pour plus tard ?

Oui, mais c’est compliqué parce que tout dépend de la personnalité à laquelle on a affaire. Si l’enfant voit son père s’excuser, l’enfant se dit : « mais alors mon père peut se tromper » et… son père descend du piédestal, et l’enfant, qui a besoin d’un bâton très rigide qui ne se trompe pas dans la vie, va se trouver dans une espèce d’insécurité. On ne sait pas si ce système est bien ou mal. Il faudrait expérimenter, avec des groupes témoins et voir, à la fin des fins, comment ça se présente après dix ou quinze ans d’efforts. Je crois qu’on a beaucoup réfléchi là-dessus depuis longtemps. Est-ce que ce n’est pas prêcher dans le désert ?

Et puis il n’y a peut-être pas de parents modèles non plus, de comportement type.

C’est vrai, d’où la nécessité d’expérimenter. Par contre, il y a une chose qu’on pourrait faire, c’est enseigner le relatif dans l’enseignement. Je trouve que l’enseignement du secondaire est vraiment mal fait. Il y a soixante ou quatre- vingts ans, c’était une culture littéraire et artistique. Quelqu’un de cultivé était quelqu’un qui pouvait parler de littérature, de philosophie, voire un peu d’histoire et d’art. C’était donc essentiellement subjectif. Et puis ça a été remplacé par une culture de type mathématique, c’est-à-dire l’axiome, l’angle droit et la certitude. Ce n’est pas ça la réalité. La réalité est relative, statistique. Un phénomène a plus ou moins de chance de se produire ou de ne pas se produire, et on n’a jamais raison à 100%, ni tort à 100%, et un angle n’est jamais parfaitement droit. Et l’eau ne bout pas exactement à 100°, c’est en fonction de la pression.

Vous voulez dire qu’il y a une part de subjectivité et d’objectivité dont il faudrait tenir compte dans l’enseignement ?

Oui. C’est ce relatif qu’il faudrait faire entrer dans les têtes le plus tôt possible. Pour désamorcer les fuites et les attaques et favoriser le regard que l’on porte sur soi et sur l’Autre. Pour ça, il faudrait essayer de fonder l’enseignement sur la biologie, les probabilités, l’histoire et la nature. La biologie nous permet d’entrer en nous-mêmes, de nous situer dans la nature et de nous rendre compte que, si nous occupons le dessus du panier, les êtres qui nous précèdent nous habitent encore : notre existence est relative. Les probabilités, elles, introduisent les notions capitales de contingence et d’incertitude. Il n’y a pas besoin d’avoir des connaissances mathématiques gigantesques pour introduire ces notions. Il suffit de jouer aux dés, de jouer aux cartes… Quant à l’histoire sous toutes ses formes, c’est-à-dire religieuse, politique, économique, artistique, scientifique, bref, l’histoire des hommes qui résulte de ce qu’ils sont dans le milieu où ils se trouvent, elle devrait raconter les fluctuations, les excès et les ressorts des attitudes humaines, sans trop blanchir les uns ni trop noircir les autres. Puis, quittant le discours, il faudrait aussi que, quelques heures par mois, les jeunes frottent leurs mains à la nature pour mesurer leurs limites contre la dureté du bois, de la pierre… ou de l’Autre. Ainsi, peu à peu, la relativité des choses pourrait entrer dans la tête des enfants et leur faire percevoir que rien n’est totalement faux, rien n’est totalement vrai, rien n’est joué, rien n’est perdu d’avance. Oui, bon, on retombe sur l’écueil précédent. Est-ce que cette espèce de fluctuance ne va pas gêner leur besoin de certitude ? Il faudrait expérimenter.

Maintenant, ce serait peut-être bien qu’on finisse sur la violence. La violence, comme la peur, fait toujours appel au même ressort de l’affirmation de soi ?

Le ressort de l’agression peut aussi être dans le fait que je ne peux éviter un danger par la fuite ou la retraite.

Donc, l’agressivité, la violence va être un processus qui va se mettre en place quand je ne peux pas fuir.Mais ce processus est une véritable maladie. Ne pensez-vous pas qu’il y a une pathologie de la non-fuite qui nous pousse, pour un oui ou pour un non, à devenir agressif ?

Tout à fait.

Tout devient menace actuellement.

Effectivement, vous avez raison, tout devient menace : quand on est dans sa voiture, on court un certain danger, on ne s’en aperçoit pas mais on court un certain danger. Et si vous transférez votre épiderme sur votre carrosserie vous pourrez, soumis à votre comportement conservatoire, taper sur la tête d’un pauvre type qui aura éraflé votre tôle. Ça se voit. Il est certain que la vie industrielle nous agresse par le bruit, les concentrations de population. La vie industrielle implique la concentration et je crois qu’au-delà d’un certain degré la société devient agressive. On a fait des expériences sur des rats. Si on les concentre trop, les mâles deviennent agressifs, les femelles perdent leur instinct maternel et l’homosexualité apparaît dans les deux sexes. Et l’industrie, la vie industrielle a abouti à concentrer un grand nombre de gens dans des usines et dans les villes.

Et cette concentration dans l’espace rend impossible l’affirmation de soi.

Vous avez moins d’espace, vous avez moins de liberté puisque votre liberté s’arrête où commence celle du voisin ; donc, vous êtes beaucoup plus souvent agressé, la probabilité d’agression, de mésentente est plus grande quand il y a dix individus dans une pièce que lorsqu’il y en a deux ou trois. Dans le village de jadis, les gens étaient près les uns des autres, mais suffisamment éloignés pour ne pas se frictionner sans arrêt. Je crois vraiment que la société industrielle est génératrice de tensions.

Quelle est cette violence initiale dont vous parlez. Vous dites (Op. cit., p. 187) qu’entre la violence initiale et la violence réactionnelle, la peur est un relais capital ?

Oui, on dit souvent que la violence appelle la violence, qu’il ne faut pas être violent parce que, si je le suis, l’autre va avoir peur. Il va donc chercher à se conserver et pour ça, il va fuir ou devenir violent à son tour. La peur est l’intermédiaire obligatoire. Et tout s’enclenche en une suite de réflexes qui, construits dans le but de conserver la vie, sont inéluctables. Sauf si notre conscience peut se manifester. Regardez les bavures policières, c’est ça : une situation objectivement dangereuse ou appréciée comme telle, c’est pareil et la peur s’installe. Et si ce n’est pas la fuite, mais la violence qui surgit, la peur conservatoire s’installe chez l’Autre avec de nouveau l’alternative fuite/ agression. Et la situation dépend, à chaque fois, d’une multitude de facteurs tenant à la personnalité et à l’environnement. Il faudrait sans doute appuyer sur cette peur pour que les gens se disent qu’ils ne doivent pas donner aux autres l’impression d’avoir peur. Lutter contre des réflexes conservatoires qui se produisent le plus souvent avant même qu’on en prenne conscience…

La violence animale vous paraît moins dangereuse puisqu’elle est basée sur la conservation de ce qui est nécessaire à la vie. Pourrait-on dire que l’animal, lui, est agressif tandis que l’homme est spécifiquement violent.

Oui, tout à fait. L’animal est agressif pour survivre. Tandis que dans notre agressivité… toutes les structures cérébrales sont représentées. Il n’y a pas une structure cérébrale qui ne soit en relation avec les autres. Alors notre agressivité va passer par notre néocortex et c’est paradoxal puisque notre néocortex est le siège de la raison, de la réflexion, de l’imagination, bref, de ce qui nous caractérise. Notre agressivité n’est pas celle de l’animal vis-à-vis d’une proie qui s’échappe et qu’il poursuit parce qu’il a faim : nous, nous sommes capables d’agresser parce que notre imagination, l’idée que nous avons de nous-même peut nous entraîner, via l’affirmation de soi, à devenir violent.

C’est l’entière différence avec l’animal.

Le mot violence implique une participation humaine qui, justement, est dans l’imagination et la conservation mentale. Prenons une situation très concrète. Le petit malfrat qui grille la plante des pieds d’un vieillard pour lui prendre ses économies et puis qui va lui taper dessus et devenir d’une violence extraordinaire… pourquoi devient-il violent ? C’est cortical, il a peur d’une alerte possible, il a peur de ne rien rapporter dans sa bande, il a peur de perdre son image de marque dans son milieu de malfrats. Et tout ça à cause de l’imagination et de la conservation mentale qui caractérise toutes les entreprises humaines.

Mais ce qui est néocortical aussi, vous le dites, ce sont des vertus de courage, d’espérance.

Oui, bien entendu, on trouve tout dans le néocortex et, si j’ose dire, le pire et le meilleur.

|

Fig. 4 Émergence possible de la « qualité » — Représentation schématique du fonctionnement aléatoire d’une population de neurones. Un fait est connu : l’excitabilité de certains neurones est aléatoire. On a représenté ici 5 neurones, mais il peut y en avoir davantage (…n). Ils sont dans un état inexcitable (O==) ou excitable (O–>). Les différentes colonnes montrent qu’ils peuvent être, à un moment donné T : tous inexcitables, tous excitables, à la fois inexcitables ou excitables. Quand ils sont excitables, ils peuvent l’être simultanément (1,1,1,1,1) ou dans un ordre chronologique donné (1,2,3,4,5), (2,4,1,3,5) etc. Si l’énergie E nécessaire à la vie du système entraîne une fluctuation d’emblée maximum de l’excitabilité, l’information S, venant par exemple d’une structure sensorielle, tombera au temps Ti, sur une configuration particulière du système et la qualité de la réponse de ce système ne dépendra ni de E ni de S, mais uniquement de sa configuration au temps Ti. Comme pour un même apport d’énergie on a différentes configurations possibles, ce sont ces configurations, autrement dit des formes et non plus des quantités, qui régleront la réponse vers la structure effectrice S (qui reçoit elle-même d’autres informations). Pour 5 cellules, toutes excitables, le nombre des configurations est de 5 ! = 120. Pour 70 il est de 70 ! c’est-à-dire un nombre supérieur à 10 puissance 100. Vertigineux ! (D’après M. Auroux : L’Ambiguïté humaine, deuxième édition, éd. Buchet-Chastel, Paris, 1985.) |

Je vais vous demander une dernière chose. Vous qui êtes à la jonction entre la biologie, la matière cellulaire et le comportement humain, comment voyez-vous le lien entre le corps et le psychisme, corps et esprit. Voyez-vous une coupure quelque part entre cette matière vivante et la conscience, ou l’esprit, qui l’anime et maintient le corps en cohérence ?

Il y a quelque chose que nous n’arrivons pas à comprendre. L’amibe, c’est une suite de mécanismes bio-physiques, biochimiques. Il y a là-dedans des électrons, des molécules qui marchent, il y a un ordre qui s’auto-entretient et en gros, on peut dire que c’est un mécanisme physico-chimique ; il est extraordinaire, on ne le comprend pas complètement mais ce n’est peut-être qu’un mécanisme. À partir du moment où on s’adresse aux mammifères, et en particulier à l’homme, ça devient plus difficile à comprendre parce que non seulement il y a des mécanismes, mais parce qu’un nouveau phénomène apparaît, qui est la perception que nous avons de nous-même. On en revient toujours là, et je manque peut-être d’imagination… mais je crois que c’est cette perception qui fait que nous pouvons parfois échapper à la mécanique conservatoire et agir nous-même. Nous sommes non seulement un système d’ordre capable de s’auto-entretenir, mais nous pouvons agir sur nous-même, nous pouvons nous suicider. D’ailleurs, on peut presque dire que le suicide est encore une forme de conservation. On peut se suicider parce qu’on veut garder une idée de soi-même qui est incompatible avec la vie qui nous entoure… avec la réputation qu’on cherche à faire admettre aux autres… c’est l’illustration même de la conservation mentale : on sauve son mental en se sacrifiant physiquement, et on le sait. Si même on arrive au suicide parce qu’on s’estime déshonoré, on prend conscience qu’on va disparaître parce qu’on s’estime déshonoré. Le suicide peut aussi être métaphysique : c’est le seul problème philosophique, disait Camus. D’un point de vue thermodynamique, d’ailleurs, ce suicide-là est la forme ultime de la liberté : la réflexion utilise l’énergie nécessaire à son état pour disparaître. Et on en arrive peut-être à un mode d’existence qui serait qualitatif et non plus seulement quantitatif. Cette question est au cœur du problème. Si on s’adresse à un être vivant très simple, on peut peut-être arriver à régler le problème de son existence de manière essentiellement quantitative, avec des atomes et des équations. Quand on s’adresse à nous, on aura beau faire entrer la quantité d’énergie consommée, calculer la quantité d’énergie qu’on restitue et s’apercevoir qu’il y a là-dessous des mécanismes, on ne rendra pas compte de la quantité du discours que je suis en train de tenir et de l’opinion que vous en avez. Il y a donc là une dissociation entre la quantité et la qualité. C’est peut-être cette émergence de la qualité qui est le support de la conscience et de ce qui nous caractérise, et c’est peut-être ce qui nous sépare de la vie physique classique. Mais pour d’autres, pour les mécanistes, pour les positivistes, c’est l’extraordinaire complexité de notre système qui permet l’émergence de la qualité. Ce n’est d’ailleurs pas forcément contradictoire, et je vous ai dit tout à l’heure qu’on pouvait imaginer un modèle physique à cette affaire. Une fois qu’on a cette qualité, on vit d’une manière spéciale. Mais toujours est-il que d’un point de vue essentiellement physique, on a là un phénomène qui semble différent. Vous savez, il y a quelque chose de très concret et de très simple à comprendre, qui est la chose suivante. On regarde la voie lactée, c’est l’univers, on voit une puce et puis on voit un homme. On sait que la puce existe, que la voie lactée existe et que l’homme existe.

Mais si on dit : il existe une puce à tête d’homme qui est enceinte de la voie lactée, ça a vraiment peu de chance d’exister. Tous les mécanismes de l’univers ont très peu de chance de fabriquer cet être extraordinaire et, pourtant, il peut sortir de notre cerveau. Nous échappons-nous des systèmes essentiellement quantitatifs pour aboutir à des systèmes qualitatifs infinis parce que non soumis aux quantités ? (figure 4)

C’est la question essentielle.

C’est la question essentielle. Mais je ne peux pas y répondre… parce que je suis certain de mon incertitude.

Entretien recueilli par Robert Faure