Le physicien théoricien et auteur à succès trouve dans la politique et la philosophie une source d’inspiration pour repenser l’espace et le temps.

Il n’existe pas de réalité objective, selon Rovelli — seulement des perspectives. « C’est très radical, car on ne peut plus dire : “Voici la liste des choses dans le monde, et voici ce qu’elles sont” ».

Introduction

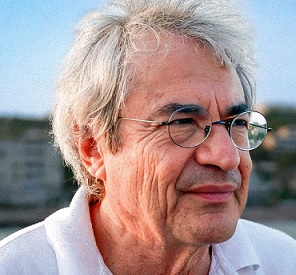

Assis devant une église catholique sur la Côte d’Azur, Carlo Rovelli avançait et reculait la tête, imitant un pigeon trottant à proximité. Les pigeons hochent la tête, m’expliqua-t-il, non seulement pour stabiliser leur vision, mais aussi pour évaluer les distances des objets — afin de compenser leur vision binoculaire limitée. « Tout est question de perspectif », dit-il.

Physicien théoricien affilié à l’Université d’Aix-Marseille, Rovelli étudie la manière dont nous percevons la réalité depuis notre point de vue limité. Ses recherches sont vastes, couvrant des domaines allant de l’information quantique aux trous noirs, et s’aventurent souvent dans l’histoire et la philosophie des sciences. À la fin des années 1980, il a contribué à développer une théorie appelée gravité quantique à boucles, qui vise à décrire les fondements quantiques de l’espace et du temps. Une décennie plus tard, il a proposé une nouvelle interprétation « relationnelle » de la mécanique quantique, suggérant qu’il n’existe aucune réalité objective, seulement des perspectives sur la réalité — qu’elles soient celles d’un physicien ou d’un pigeon.

Plus récemment, il a acquis une reconnaissance mondiale en tant qu’auteur de vulgarisation scientifique à succès, notamment avec Sept brèves leçons de physique, qui s’est vendu à plus de deux millions d’exemplaires dans le monde — une notoriété à laquelle il s’adapte encore. « Je suis très mauvais pour être quelque peu célèbre », dit-il. « Je me mets toujours dans le pétrin ». (Lors de ma visite, il devait répondre aux critiques du président de la Société italienne de physique, qui l’accusait d’avoir diffamé Enrico Fermi en le qualifiant de « fasciste/nazi assoiffé de sang ».)

La propre perspective de Rovelli sur la physique est fortement influencée par sa jeunesse rebelle et contre-culturelle. Étudiant manifestant lors d’une tentative de révolution politique à Bologne en 1977, Rovelli travaillait dans une station de radio subversive de gauche, rédigeait un manifeste illégal et fut ensuite détenu pour avoir refusé le service militaire obligatoire. Désabusé par les normes sociales, « j’avais le sentiment que nous étions confus sur la façon de penser la réalité autour de nous », dit-il. À 69 ans, il demeure politiquement engagé (et souvent en colère). « Une partie de moi est toujours un vieux hippie ».

Après que les troubles politiques de Bologne se furent apaisés, Rovelli reporta ses profonds doutes sur le tissu même de la réalité. Il utilisa cette même propension à remettre en question les manières traditionnelles de penser pour affronter les problèmes persistants des fondements de la physique — non pas en rejetant les théories établies, mais en adoptant une nouvelle perspective sur elles. Son approche repose sur une ouverture radicale à l’abandon des intuitions sur le fonctionnement du monde.

Vidéo : Carlo Rovelli discute de ses recherches sur le temps et de son opinion selon laquelle celui-ci ne devrait pas apparaître dans la théorie quantique de la gravité.

Pour confronter ses propres biais, qu’ils concernent la physique ou la société, Rovelli se tourne vers la philosophie. Il publie souvent sur des sujets métaphysiques et plaide pour un dialogue accru entre les disciplines. Son nouveau livre, publié ce mois-ci en italien, explore en profondeur l’intersection de la philosophie et de la physique — une combinaison qu’il considère comme la clé pour comprendre ce que nos théories existantes nous disent réellement.

Quanta a rendu visite à Rovelli chez lui, surplombant les falaises de Cassis. Au cours d’une conversation de douze heures, tenue sur sa terrasse, en se promenant en ville et en naviguant sur son voilier centenaire, nous avons parlé de religion, de guerre, de conscience, des médias, de l’amour, des pigeons et, bien sûr, de physique. L’entretien a été condensé et édité pour plus de clarté.

_____________________

Quelle est votre question centrale, et comment vous a-t-elle conduit à étudier la gravité quantique ?

Ma question centrale a toujours été : comment fonctionne le monde ? Nous avons deux grandes théories qui fonctionnent incroyablement bien dans des domaines différents : la relativité générale et la mécanique quantique. Quand j’ai appris ces théories à l’école, j’ai été impressionné par leur radicalité. Elles remettent toutes deux en cause des conceptions très fondamentales que nous avons du monde qui nous entoure — celle de l’espace comme une scène vide où les objets existent, et celle du temps comme un flux linéaire et constant. Elles résonnaient avec l’idée que j’avais : si l’on veut vraiment comprendre la réalité, il faut être prêt à être radical.

Toutes les tentatives de réfuter la mécanique quantique et la relativité générale ont échoué. Mais malgré tout, dans ce tableau, il existe clairement une fissure. Il y a des phénomènes — comme les objets tombant dans un trou noir — qui échappent au domaine des deux théories. Quand on essaie de les combiner, elles semblent produire toutes sortes de contradictions et de paradoxes. Pour moi, l’interface entre ces deux théories — le problème de la gravité quantique — représentait une faille profonde et fondamentale dans notre vision physique du monde.

Parlez-moi de l’approche que vous avez adoptée pour combler cette faille : la gravité quantique à boucles.

La gravité quantique à boucles est une approche très conservatrice aux conséquences très radicales. C’est une tentative de dire : prenons au sérieux tout ce que nous avons appris de la relativité générale et de la mécanique quantique jusqu’au bout, et voyons où cela nous mène. Il n’y a pas de champs supplémentaires, de particules supplémentaires, de modifications des équations d’Einstein ou d’autres hypothèses sur la nature. C’est simplement un effort pour rendre cohérent ce que nous savons jusqu’à présent.

En substance, la gravité quantique à boucles implique que l’espace n’est pas infiniment divisible — il est constitué d’éléments élémentaires, liés ensemble en boucles. La théorie est un ensemble d’équations très simples, mais il n’y a pas de variables de temps ni de variables d’espace. Ces concepts émergent de la manière dont ces quanta de gravité interagissent et se transforment. Ce que nous appelons espace est la quantité de ces boucles, et ce que nous appelons temps est la façon dont les boucles évoluent continuellement.

Comment expliquer notre expérience commune du temps s’il n’est pas fondamental ?

Notre expérience du temps qui s’écoule vers l’avant est le produit de la seconde loi de la thermodynamique — la tendance des systèmes physiques à accroître leur désordre, ou ce que nous appelons l’entropie. Mais cela ne semble fondamental que depuis notre perspective. Nous sommes des êtres reliés à certaines variables macroscopiques par rapport auxquelles l’entropie croît globalement dans une seule direction.

Mon intuition est que le flux global du temps pourrait vraiment être semblable à la rotation du ciel chaque jour. C’est un phénomène majestueux et immense, mais, en réalité, c’est une illusion. C’est une compréhension totalement perspectiviste de la seconde loi de la thermodynamique. Elle est réelle dans le même sens que le ciel tournant est réel, mais elle n’est réelle que par rapport à nous.

Une critique de la gravité quantique à boucles est qu’elle contredirait certaines prédictions d’Einstein, à savoir que la vitesse de la lumière est constante pour toutes les longueurs d’onde. Que pensez-vous de cette critique ?

La théorie a beaucoup évolué au cours des vingt dernières années, et la version actuelle n’est pas incompatible avec les prédictions d’Einstein — la vitesse de la lumière est en effet constante pour toutes les longueurs d’onde physiques. Cela dit, certains aspects de la gravité quantique à boucles restent à résoudre. Nous ne sommes pas sûrs que les différentes versions de la théorie soient équivalentes entre elles. Nous avons un problème dans lequel la diffusion de particules semble générer une quantité infinie de rayonnement à basse énergie. Et résoudre les équations reste une tâche très complexe que nous tentons de simplifier.

Le principal défaut est l’absence d’expériences qui la soutiennent. Cependant, l’espoir pointe à l’horizon. Certaines propositions cherchent à utiliser la gravité quantique à boucles pour interpréter des signatures dans le rayonnement cosmique de fond, vestige du Big Bang. Et il y a une autre idée nouvelle qui m’enthousiasme beaucoup : si la gravité quantique à boucles est correcte, il devrait exister de minuscules trous noirs pesant environ dix microgrammes, qui seraient de longue durée et n’interagiraient que gravitationnellement. Nous réfléchissons à des moyens de détecter un « vent » de fond de ces particules. Et peut-être que ces minuscules trous noirs sont en réalité ce que nous appelons la matière noire, un phénomène astronomique mystérieux et répandu que nous ne comprenons pas encore.

La détection sera difficile, mais pas impossible. J’espère qu’une expérience finira par convaincre la communauté plus large que la gravité quantique à boucles est l’explication naturelle. Il est loin d’être certain que nous ne puissions pas rendre compte de tous ces phénomènes à l’aide des théories existantes, qui ont si bien fonctionné depuis cent ans.

Si nous devons conserver nos théories existantes, quelle image donnent-elles de la nature de la réalité lorsqu’on les considère ensemble ?

Repenser l’espace et le temps m’a conduit à voir la réalité d’une manière complètement différente — non pas comme un univers composé d’objets dotés de propriétés définies, mais comme un réseau d’interactions. C’est l’interprétation « relationnelle » de la mécanique quantique. En un sens, c’est la continuation de la tendance de la physique moderne que l’on observe avec la relativité générale et la mécanique quantique — un mouvement puissant vers le perspectivisme.

Nous avons l’habitude de considérer la vitesse comme relative : la vitesse de cette table est différente par rapport à moi, par rapport à [ce pigeon volant] dehors ou par rapport au soleil. Einstein nous a montré que le temps et la longueur sont également relatifs à différents observateurs. La mécanique quantique relationnelle pousse cette idée un peu plus loin. Elle affirme que toutes les propriétés d’un objet — sa couleur, sa position, sa taille, etc. — ne sont définissables, en principe, que par rapport à un autre système. Nous devons renoncer à l’idée qu’il existe des choses matérielles que nous décrivons depuis l’extérieur. La meilleure façon de conceptualiser la réalité à la lumière de la science moderne est en termes d’informations relatives que les éléments de la nature possèdent les uns sur les autres.

Nous ne pouvons que dire comment le monde apparaît depuis notre perspective limitée et biaisée. C’est très radical, car on ne peut plus dire : « Voici la liste des choses dans le monde, et voici ce qu’elles sont ». Nous devons vivre avec cette absence de description totale de la réalité.

Il y a quelque chose de déstabilisant dans cet argument. Il semble miner le but ultime de la physique, qui est de décrire la « véritable » nature de la réalité, n’est-ce pas ?

C’est tout à fait le cas, mais si l’on observe l’histoire de la science, ce but ultime n’a cessé d’évoluer. Il est passé de la description de la rotation des corps célestes à celle des forces qui guident les particules, puis à celle de l’évolution des champs dans l’espace-temps. Je pense que le problème de la science est de trouver le bon cadre conceptuel pour comprendre au mieux la nature telle que nous la percevons. La perspective relationnelle est enracinée dans une profonde conscience du fait que notre connaissance du monde est fondamentalement limitée et que tout ce que nous voyons est partiel. Nous avons une manière beaucoup plus solide et honnête d’aborder la réalité sans nous attacher à cette idée trompeuse d’une vérité ultime. Nous ne devons pas confondre la connaissance que nous avons avec la réalité du monde.

Si cela vous laisse un sentiment de vide par rapport à la réalité, c’est compréhensible. Mais c’est précisément en sachant que notre connaissance est limitée que nous sommes capables d’apprendre. Entre la certitude absolue et l’ignorance, il existe tout cet espace intéressant dans lequel nous vivons.

Vous avez écrit que votre changement de vision du monde a été guidé par des philosophes. Comment voyez-vous la relation entre philosophie et physique ?

Ces disciplines ont désespérément besoin l’une de l’autre. Un philosophe qui ne réfléchit pas à la science refuse de s’engager avec le savoir que nous avons, et c’est tout simplement absurde. Et un scientifique qui refuse de s’intéresser à la philosophie reste prisonnier de modes de pensée dont il pourrait pourtant s’échapper. Historiquement, la relation entre physiciens et philosophes a toujours été très forte. Toutes les révolutions scientifiques ont été profondément influencées par des idées philosophiques. Copernic, Galilée et Newton étaient eux-mêmes philosophes. Einstein a explicitement reconnu devoir ses intuitions à des philosophes comme Emmanuel Kant, Ernst Mach et d’autres. Et Erwin Schrödinger a probablement été influencé par sa lecture des Upanishads, les textes sacrés hindous, lorsqu’il a conçu la mécanique ondulatoire.

Mais ces derniers temps, la relation entre physiciens et philosophes est à son plus bas niveau. Stephen Hawking a proclamé dans une phrase célèbre que « la philosophie est morte », et Richard Feynman a dit des choses comme « Les philosophes sont aussi utiles à la science que les ornithologues le sont aux oiseaux ». Ce qu’ils ne réalisent pas, c’est que, premièrement, ils font de la philosophie en commentant ce que signifie faire de la science ; et deuxièmement, que leur vision même de la science est déjà influencée par la pensée du pragmatisme américain et par des philosophes comme Karl Popper et Thomas Kuhn. Ce que la communauté des physiciens a retenu de ces philosophes, c’est que la science consiste à choisir de nouvelles idées surgies de nulle part, à développer une théorie et à vérifier si elle est juste ou fausse. Cela donne la fausse impression que le progrès scientifique ne se produit que par des percées révolutionnaires qui renversent la pensée précédente, et que toutes les nouvelles hypothèses sont également probables jusqu’à ce qu’elles soient falsifiées. Mais la science, c’est bien plus que cela. C’est un processus continu d’accumulation des connaissances passées pour affiner notre perspective.

À mon avis, cette fermeture d’esprit est précisément le problème de la physique théorique moderne. Nous vivons un bond colossal des connaissances qui nous oblige à repenser les notions de réalité, d’information, de temps et d’espace. Notre communauté a perdu beaucoup de temps à poursuivre des idées spéculatives. Ce qu’il faut désormais, c’est assimiler les connaissances que nous possédons déjà. Et pour cela, nous avons besoin de la philosophie. Les philosophes ne nous aident pas à trouver les bonnes réponses aux questions posées, mais à trouver les bonnes questions pour mieux conceptualiser la réalité.

Dans votre livre Helgoland, vous expliquez comment le philosophe bouddhiste Nagarjuna a influencé votre travail. En quoi ses textes ont-ils ouvert votre esprit ?

L’idée centrale de la mécanique quantique relationnelle est que, lorsque nous parlons d’un objet — qu’il s’agisse d’un atome, d’une personne ou d’une galaxie —, nous ne faisons jamais simplement référence au système seul. Nous faisons toujours référence aux interactions entre ce système et quelque chose d’autre. Nous ne pouvons décrire — et en réalité comprendre — une chose que dans sa relation avec nous-mêmes ou avec nos instruments de mesure.

Nagarjuna exprime une idée très similaire : aucune entité n’a d’existence propre indépendante — les choses n’existent qu’en dépendance les unes des autres. En renonçant aux entités « premières » ou à toute « réalité absolue ultime », nous pouvons mieux comprendre le monde en termes de la manière dont les choses se manifestent les unes aux autres.

La mécanique quantique relationnelle utilise des idées analogues pour donner un sens à tous les paradoxes quantiques d’une manière mathématiquement rigoureuse. L’idée principale est d’abandonner les questions sur la façon dont les choses sont vraiment, en termes absolus. C’est exactement comme lorsque Galilée nous a appris qu’il est dénué de sens de demander : « Cet objet est-il vraiment en mouvement ? », et Einstein, qu’il est dénué de sens de demander : « Ces deux événements sont-ils vraiment simultanés ? » La confusion autour de la mécanique quantique, je le crois, vient du fait que nous posons des questions qui n’ont pas de sens. La réponse à l’énigme, c’est qu’il n’y a pas d’énigme.

Texte original publié le 29 octobre 2025 : https://www.quantamagazine.org/carlo-rovellis-radical-perspective-on-reality-20251029/