Ces deux mots résument ce qui s’est présenté devant moi comme un problème et peut-être comme le problème le plus important. Je me suis aperçu plus tard qu’il en était de même pour beaucoup de mes amis. Je voudrais dire ici comment plusieurs parmi nous sont arrivés à lui trouver une solution. Ce n’est sûrement pas la seule, aussi ce qui suit est donné dans l’espoir de servir de point de départ à des recherches personnelles.

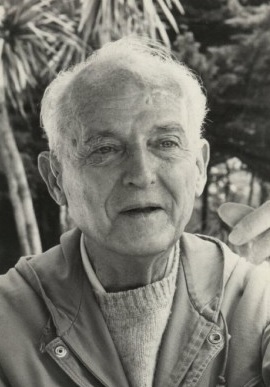

Gabriel Monod-Herzen : Yoga et liberté