Quand moi je vois nos élèves qui sont bouleversés parce que il y a telle ou telle chose qui se passe, qui revient, moi je leur dis : « c’est un bienfait. Soyez contents, nous allons l’enlever, l’éliminer. Dîtes-vous que c’est un grand service que l’inconscient vous rend sinon vous allez vivre empoisonnés par toutes ces histoires. À quoi ça sert de penser toute sa vie que quand on avait tel âge il s’est passé ceci et cela. À quoi ça sert ? Votre inconscient vous dit mais enlève-le, allez désencombre-toi, purifie-toi, aère-toi, renouvelle-toi ».

Catégorie : E-F

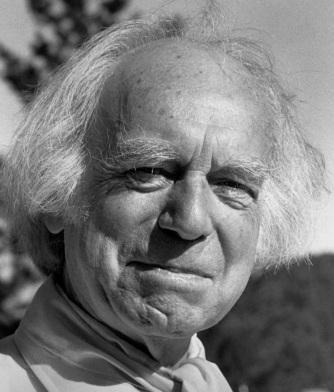

René Barbier : La création en éducation

L’impasse éducative prend sa source dans les fondements mêmes de la pensée occidentale depuis Aristote. Peu à peu, la richesse de l’imaginaire, qui s’exprimait encore chez les Grecs par la présence, en filigrane, d’une ingérence surnaturelle dans les affaires humaines (Dodds), a été réduite à la moindre expression par l’impérialisme d’une pensée logique dichotomique, non dialectique : dichotomies théorie/pratique ; agir/non-agir ; réel/imaginaire ; économie/idéologie ; science/poésie ; structure/changement ; expérimental/clinique ; micro/macro, etc. Le sens de l’éducation, dans son déroulement historique, va de l’être au non-être comme le soutient Michel Juffe. Nous succombons sous le poids d’un mode d’existence psychique dominée par l’hémisphère gauche du cerveau qui impose les catégories du langage verbal, de la logique mathématique, du linéaire et du détaillé, du séquentiel, du contrôlé, de l’intellectuel, de la domination, du mondain, de l’analytique, du lire-écrire-nommer, de la séquence ordonnée, de la perception d’un ordre significatif, du complexe de séquences motrices.

Philippe Litzler : Isaac de l'Étoile et la connaissance de soi

La pureté à laquelle Isaac aspire procède en grande partie de « la purification des phantasmes qui sont absorbés par les sens, habitent au-dedans l’imagination et, comme de petits nuages intermédiaires, nous cachent la clarté du soleil. » Il nous faut ainsi « dépasser toute l’agitation des pensées par la vigilance de l’âme », nous élever au-dessus de « la foule intérieure » comme Jésus gravissant la montagne, car tant que nous sommes immergés dans cette foule il nous est impossible de la contempler lucidement : « il est difficile, dans la foule, de voir la foule ; il est inévitable, dans la foule, d’éprouver du trouble. Aussi doit-on laisser la foule pour voir la foule elle-même, pour juger de la foule même ». Cette prise de recul s’effectue extérieurement, par un retrait dans la solitude, et intérieurement. L’enseignement d’Isaac de l’Étoile ne sépare d’ailleurs jamais ces deux plans. Ce sont plutôt pour lui des sphères concentriques dont le centre est la Réalité une et immuable.

Alain Guy et CatherineTourette-Turgis : Passe, impasse, impair, pair, et manque ou le jeu de la psychanalyse et de l'éducation

Le rapport psychanalyse-éducation avait fait une première apparition en France, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais c’était dû à l’atmosphère de réparation historique du moment. Comme le souligne Juliette Favez-Boutonnier, co-fondatrice des Centres psychopédagogiques : « Il y avait eu la guerre. On cherchait des moyens de faire quelque chose pour les enfants qui ne rentraient pas dans les règles de la scolarité et du comportement. Après la guerre, on était donc dans une période d’espoir. On pensait pouvoir faire quelque chose de mieux. Il y avait une atmosphère de foi. Tout le monde était d’accord pour dire : il faut faire quelque chose pour les enfants qui n’arrivent pas à suivre. »…

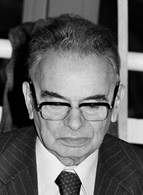

Nisargadatta maharaj : La conscience est partout

Quand le sentiment d’être apparaît il n’a aucunement l’impression d’être un corps ! C’est de ce sentiment d’être qu’est créé le cosmos tout entier. Au sein de cette création vous disposez également d’une forme, mais vous n’avez nul besoin de vous identifier à elle en tant qu’entité fonctionnant et se déplaçant indépendamment dans le monde. Le principe qui anime et propulse le corps est uniquement cet être, cela ne provient pas du corps. Ce grand spectacle cosmique se déroule dans la conscience et à la fin tout se dissoudra dans cette seule conscience. Méditez là-dessus sans vous identifier au corps et vous, conscience, découvrirez que vous soumettre à cette identité de forme humaine est l’action de Mâyâ, l’illusion.

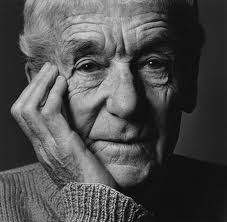

Un autre regard, entretien avec J.H. Lartigue

La photo, l’écriture, la peinture, c’est pareil. C’est un cachet d’aspirine qu’on prend quand on peut saisir un tout petit peu de ce qui passe. Ça vous calme. Je souffre quand la nature est trop belle. Supposez qu’on m’emmène en voiture et que je traverse des bourgs, des champs de blé sauvages ; alors, je deviens de mauvaise humeur avec les passagers qui ne comprennent pas pourquoi. Et c’est parce que je laisse tout ça se perdre.

Étienne Wolff : L'Intention cachée

Que ces notions puissent être considérées par les uns comme purement mécanistes, par les autres comme finalistes, cela n’a rien d’étonnant : car c’est le plan même de l’organisme qui est présent sous une forme concentrée, télégraphique, et qui se déroule suivant un mécanisme monté dans le temps et dans l’espace.

Jean Klein : Écoutez sans interpréter

En tout cas, dans l’enseignement qui vous est ici transmis, les mots sont seulement une image, écoutez-les sans les interpréter, afin de sentir ce qui est derrière, ce qui passe par leur intermédiaire. Laissez vivre la formulation sans intervenir, sinon, ce que l’on a entendu devient intellectuel, on cherche à s’en souvenir ; or, ces phrases sont déjà mortes, la mémoire est un cimetière.

Michel de Salzmann : Les miettes du festin

Sans doute ne peut-on blâmer des tentatives de bonne foi – quoique à l’évidence prématurées – pour n’avoir pas réussi à relever un défi presque impossible, celui de transmettre, hors de son terrain propre, l’essence métaphysique d’un enseignement qui a pour fin, comme pour origine, la « réalisation » des potentialités de l’être et de ses « pouvoirs correspondants de manifestation ». Mais comment, par ailleurs, ne pas savoir que toute naïveté, toute prétention, dans ce domaine, risque fatalement d’exposer les autres aux pires méprises, de provoquer inconsciemment plus de mal que de bien…

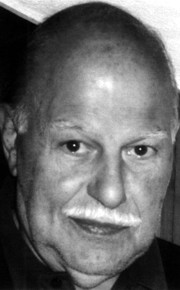

Pierre Schaeffer : Dialogue apocryphe avec Monsieur Gurdjieff

Quelqu’un lui a demandé un jour d’où venait cette musique. Il n’a pas répondu mais indiqué qu’elle venait, bien entendu, du même lieu que des danses, et que c’est grâce à la mémoire des mouvements qu’il s’était souvenu de la musique. La raison qu’il donne est cette correspondance mathématique, ces fameuses lois. Moi je veux bien, mais je crois, plus simplement, qu’il est comme tout virtuose : sa mémoire musicale est désormais dans ses muscles. Un pianiste joue Chopin sans avoir besoin de se remémorer. La partition est dans le corps.