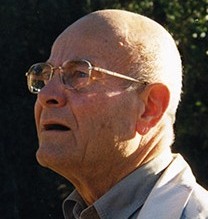

(Extrait de La Science de l’Âme, 2e édition. Dervy-Livres 1980) L’Esprit est l’ouvrier de sa demeure. Voyez comme il travaille la figure humaine dans laquelle il est enfermé, comme il imprime la physionomie, comme il en forme et déforme les traits ; il creuse l’œil de méditations, d’expérience et de douleurs, il laboure le front […]

André A. Dumas : Influences psychiques sur l'organisme