Invulnérables à leurs atteintes, pour nous elles sont comme si elles n’existaient pas.

L’esprit immobile, où est l’esprit ?

Le sujet sans désir, où est l’objet ?

L’objet inexistant, l’esprit est inexistant.

Étiquette : Non-dualité

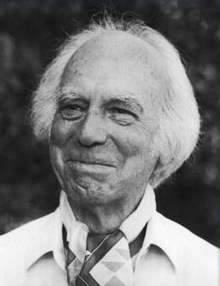

Jean Klein : Le motif de l'existence

Le véritable motif de notre existence est d’être le Soi, seule perspective contenant une promesse de joie, de liberté, de paix. Beaucoup de démarches tendent vers ce vécu et l’une plutôt que l’autre convient à notre tempérament, mais il faut que la voie adoptée vise ce vécu réel, qu’on ne perde pas de vue que le Soi n’est pas une expérience mentale, psychique.

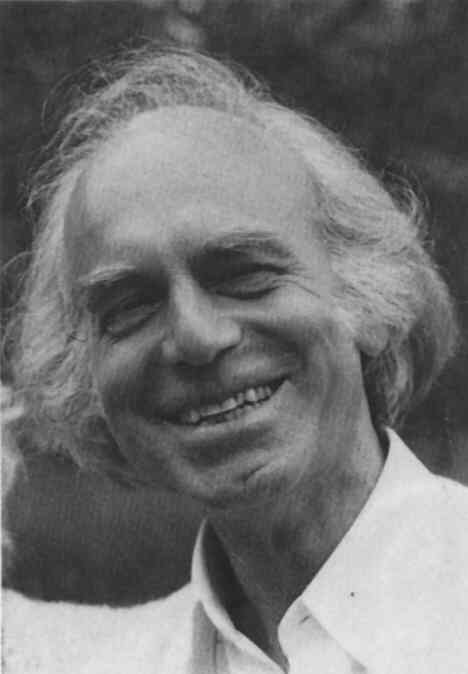

Wei Wu Wei : Trouver le chercheur

Quand tu me regardes c’est dans ‘ton’ mental que je parais exister.

Quand ‘je’ te regarde, c’est dans ‘mon’ mental que tu parais exister.

Quand chacun de nous regarde l’autre, c’est dans le mental du ‘regardant’ que ce qui est vu paraît.

Tout ce que nous pourrions penser, chacun de l’autre, ‘semble’ exister seulement dans le mental où il apparaît.

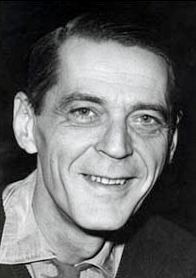

Patrick Lebail : Lumière de la Brihad-Âranyaka – Upanishad : La lumière de l'homme

Convoqué sans doute par Janaka, Yâjnavalkya se promet in petto de ne rien lui enseigner. Nous avons déjà rencontré cette réticence ; le disciple ne doit jamais être instruit au-delà de son propre entendement. La profonde amitié que l’on discerne entre les deux hommes avait permis au maître de jauger son intelligent et dynamique élève. Sans doute Yâjnavalkya estimait-il que le puissant kshatriya, habitué à renverser tous les obstacles, était trop pressé de pénétrer des notions dont la compréhension nécessite une longue maturation

Patrick Lebail : Lumière de la Brihad-Âranyaka-Upanishad : Les contemplations rectifiées

Selon les Upanishads, les fonctions sensorielles — en tant que distinctes des organes anatomiques leurs supports, dont elles prennent le nom — sont des aspects d’une même énergie vitale, le prâna. Durant le sommeil, elles se résorbent dans l’unité psychique, d’où elles se différencient à nouveau lors du rêve. Cette unité psychique, analogue à l’espace (âkâsha) en ce sens qu’elle n’a pas de dimensions et qu’en elle apparaissent toutes choses, est localisée dans le cœur du point de vue de l’homme éveillé (le « cœur » n’est pas ici l’organe corporel, mais un point que découvre la méditation, ce qui de nos jours encore fut enseigné par Ramana Maharshi).

B. Lahiry : La recherche de la vérité

De même que le silence peut être expérimenté directement entre deux notes consécutives, et que l’écran tel qu’il est peut être vu directement entre deux images projetées consécutivement, Cela, le témoin, peut aussi être directement expérimenté entre deux pensées qui se suivent. La question est de savoir comment saisir le témoin pendant cet intervalle extrêmement court ; et l’intervalle peut-il être allongé ? Toute méthode supposant un processus mental est en principe inutile car elle exercerait un effet contraire sur l’intervalle. Un effort pour arrêter la pensée est également inutile, car cet effort est accompli par un auteur ou par un acteur, cachant immédiatement le témoin.

Jean Gontier : L'expérience fondamentale

S’imaginer que l’on parviendra à la connaissance de la source primordiale en immobilisant artificiellement ce qui naturellement est mouvement, la pensée en particulier, ne peut déboucher que sur une impasse. On aboutira à des états temporaires de vide, d’extase, d’auto-hypnose ou de samâdhi, non à l’expérience véritable. Ma source primordiale est toujours présente à travers tous les états de mon existence. C’est au centre immobile de mon être que je la connais en tant que telle avant d’en faire l’expérience à travers tous les aspects du monde phénoménal. Il n’y a rien à changer, rien à modifier ou à supprimer à priori. C’est seulement quand l’expérience primordiale est vécue que, par voie de conséquence, la structure individuelle se trouve modifiée, mais cela s’accomplit de soi-même et non par le fait d’une volonté délibérée.

Jean Klein : La vraie réponse

L’univers n’a pas d’existence, à part vos sensations : vision, audition, toucher, etc. Il n’est que cela, donc rien d’autre qu’une pensée née de la conscience. Ce qui surgit d’elle et meurt en elle n’est forcément rien d’autre qu’elle. Ainsi, l’univers n’est rien d’autre qu’une prolongation de cette conscience. Si cette démarche se déroule dans une très grande intimité avec vous-même, qu’une pensée se perde dans la suivante sans que ce soit vous qui provoquiez ce déroulement, qui l’actionniez, vous aboutirez à l’Être qui, bien entendu, n’est ni une expérience, dans le sens que nous lui donnons généralement, ni un sentiment.

Wei Wu Wei : Lâchez-prise

Certainement. Mais si « il » ou « elle » est las des conséquences pitoyables d’un tel conditionnement, ne serait-ce pas la voie directe ? Même la seule voie pour sortir de la situation déplorable, malheureuse qui en résulte, est de faire face au fait, lequel est simple et évident quand il est aperçu. Ce fait est qu’il n’a jamais été, n’est pas, et ne sera jamais, une telle « factualité »…

Wolter A. Keers : Jnana yoga: Introduction

Celui qui veut distinguer ce qu’il est de ce qu’il n’est pas doit d’abord analyser sa notion du « moi ». Dans des phrases comme : je marche, je m’assieds, je suis grand ou petit, mince ou gros, je travaille, je me repose, etc., le mot « je » signifie le corps. Quand je dis : comme c’est doux… c’est délicieux…, j’entends du bruit, je vois tel ou tel objet, ça sent bon…, le mot « je » signifie le fonctionnement d’un des sens. Et dans des remarques comme : je pense à … ou, je me sens triste ou gai, le mot « je » signifie le fonctionnement de l’intelligence ou des sentiments. Toutes ces expériences ont « je » en commun. Il est donc clair que je ne suis pas déterminé par une de ces expériences, mais que, par contre, le « je » est quelque chose qui s’identifie tour à tour au corps, à une perception sensorielle, à une pensée ou à un sentiment.