Traduction libre Pendant près de deux ans, j’ai vécu et travaillé au Springwater Center, un centre de retraite méditatif non confessionnel situé dans le nord-ouest rural de l’État de New York et fondé par Toni Packer (1927 — 2013). Springwater était à l’origine un centre zen, mais au fil du temps, les formes, les noms […]

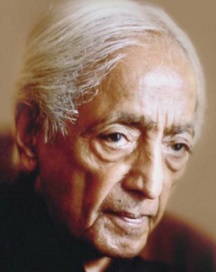

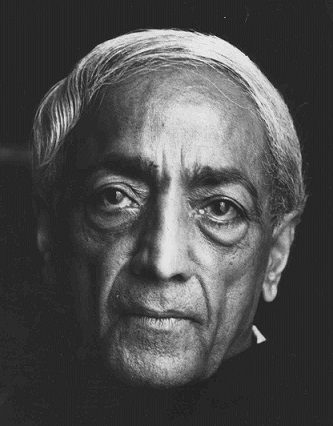

Joan Tollifson : Travailler avec Toni Packer