La passion des sages et des saints a beaucoup en commun avec la méchanceté, ce qui rejoint la discussion sur Batman et le Joker. L’histoire des origines de Batman est celle d’un traumatisme, qu’il a sublimé de manière éthique pour devenir Batman. Le Joker a eu les mêmes origines, mais il a extériorisé sa douleur et est devenu un méchant dérangé. Batman et le Joker étaient tous deux des hommes d’une grande passion, cette passion prenant une forme différente : l’un héroïque, l’autre maléfique.

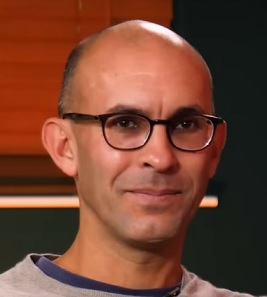

Kevin Bass : L’absence de témoignages de courage moral dans la spiritualité moderne : comment nous méditons paisiblement sur nos tapis de yoga pendant que Rome brûle