Malgré sa popularité — chacun sait que les hindous croient à la réincarnation — il ne faudrait pas s’imaginer que ce modèle est simple et facile. Ce serait faire peu de cas des penseurs de l’Inde qui ont poussé l’investigation de la nature cachée de l’homme jusqu’à des limites peu concevables.

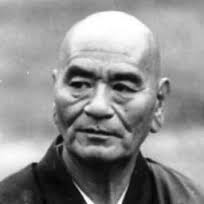

Jean-Louis Siémons : Le modèle hindou de la réincarnation