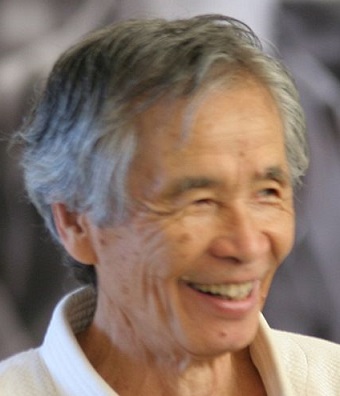

Tamura : Un art martial qui est aussi un art de vie : L’Aïkido

Nobuyoshi Tamura est né le 2 mars 1933 à Osaka Il débute la pratique du Judo et surtout du Kendo au collège, sous la direction d’un ami de son père, lui même enseignant de cet art. Particulièrement attiré par le Zen durant sa jeunesse, il devient adepte de la macrobiotique fondé par Georges OHSAWA. Après […]