L’esprit n’est pas une substance ou une force, mais un ensemble de processus caractéristique des êtres vivants. Dans cette optique, l’esprit existe bien avant le système nerveux et le cerveau. Même une cellule montre un certain phénomène de mentation, une certaine activité mentale que l’on peut définir assez rigoureusement dans le cadre de la théorie des systèmes. En fait, cette activité mentale est l’essence même de la vie. Chaque fois que l’on rencontre des structures vivantes, elles manifesteront cette activité mentale. Bien sûr, ce n’est pas une activité mentale complexe comme lorsque nous parlons, c’est très primitif au début, mais cela croit en complexité et on aboutit à l’esprit humain.

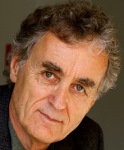

Le tissu relationnel humain, entretien Christine Hardy et Fritjof Capra