L’illusion technocratique, c’est l’espoir qu’on pourrait petit à petit éliminer tous les points aveugles de notre connaissance. Au contraire, je pense qu’il y en aura toujours. Ils n’expriment pas une limitation de la connaissance, mais son mécanisme le plus fondamental, de la même manière qu’il y aura toujours des points aveugles dans notre vision. Un changement d’attitude ou de paradigme nous fait faire l’expérience de la nouveauté : un point aveugle devient visible.

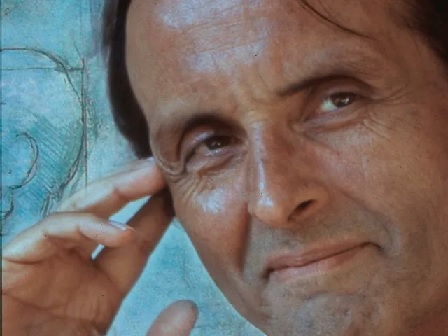

Francisco Varela : Au commencement fut la distinction…