La Tour de Babel devient une réalité non seulement en ce qui concerne les langues — encore que là aussi nous ayons des problèmes quasi insolubles — mais les mentalités. Délire religieux, obsession révolutionnaire, émancipation des femmes, régression vers des utopies de plus en plus fumistes, guerre des étoiles, résurgence des croyances obsolètes, se côtoient les uns les autres dans un kaléidoscope d’opinions, de croyances, et de visions du monde où personne ne sait de quoi il parle, ni quelles sont les prémisses qui fondent tel discours politique plutôt que tel autre. Alors que les souhaits et les espoirs renvoient aux croyances les plus émotivement chargées d’antiques traditions, les structures conceptuelles aptes à les articuler restent celles-là les rejetons les plus tardifs et les plus monstrueux d’une modernité incomprise. L’entre-deux devient en quelque sorte la norme de la vie ; on essaie de comprendre, d’analyser, mais à force d’expliquer les détails et les motivations coupables de part et d’autre, on rate l’essentiel ; à savoir les ruptures historiques qui ont fait de l’Occident un bastion de la modernité et des autres civilisations du monde de grands monuments du passé.

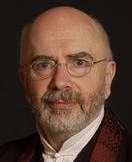

Daryush Shayegan : Le réel est toujours ailleurs