« De quelle conscience parlons-nous en yoga ? Y a-t-il un champ commun entre lui et la psychologie jungienne ? ». Dans les deux cas, la conscience représente un fragment de la psyché, lié à l’existence d’un principe d’individuation (moi, ahamkara). Ce fragment ne trouve son sens et sa liberté qu’en fonction de son harmonie avec l’autre part (inconscient, samskara-vâsanâ). Jung pose ainsi le problème : qui suis-« je » dans ma totalité ? Que me manque-t-il, dont je ressens le besoin, pour m’accomplir dans mon intégralité ? Le yoga le poserait plutôt ainsi : De quoi dois-je me dépouiller pour recouvrer ma véritable identité ? De quels conditionnements dois-je délivrer l’âtman pour qu’il se dévoile et resplendisse ?

Étiquette : Psychologie

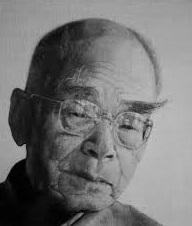

Jacques de La Rocheterie et l’apport de Jung à la psychologie

Pour Freud, la prise de conscience se fait par le processus de cause à effet: «Je suis comme cela parce que»… C’est pourquoi les freudiens ne peuvent plus prendre de patients au-dessus de quarante ans. Les souvenirs sont trop lointains et le conditionnement de la partie de l’existence déjà vécue bien installée de manière rigide. Pour Adler, le travail analytique est principalement finaliste mais cette finalité ne dépasse par l’insertion dans la vie sociale et la diminution des complexes d’infériorité ou de puissance troublant l’individu. Quant à Jung, il tient compte, bien entendu du passé de l’Analysant par l’anamnèse et les rêves de l’Inconscient personnel. Il tient donc compte du processus de cause à effet mais il est également finaliste du fait des rêves de l’Inconscient qui guident le rêveur tout au long de son Evolution.

Robert Linssen : Limites de l'analyse en physique et en psychologie

La preuve est, pour la plupart d’entre nous, le poinçon de la responsabilité intellectuelle. Nous voulons qu’on nous démontre la vérité. Nous ne voulons avancer que munis de nos certitudes parce que nous avons peur. Nous voulons appliquer au domaine du Réel les processus habituels de l’analyse dans l’espoir d’obtenir une assurance, une preuve. Certes, si la pensée est utile et peut créer des miracles dans la technique elle est absolument incapable de nous livrer quoique que ce soit du réel. La mission suprême de la pensée est de se démontrer à elle-même le bien-fondé de son silence devant la plénitude de l’Être.

René Fouéré : On peut porter jugement sur un acte mais non sur son auteur

C’est saint Augustin et saint Thomas d’Aquin qui, à des siècles de distance, se sont accordés pour dire — dans l’esprit des préceptes rapportés au chapitre 5, versets 38 à 48, de l’évangile selon saint Mathieu — que nous devions détester le péché, parce qu’il est haïssable à Dieu, mais aimer le pécheur, parce qu’il est notre prochain. Sans pour autant me référer, ni vouloir obéir, à des textes ou à des commandements bibliques, je m’accorderais, en un sens, avec ces docteurs de l’Eglise quant à cette double attitude, si difficile à observer, qu’ils demandaient aux chrétiens d’adopter à l’égard de la faute commise et de son auteur.

René Fouéré : Psychologiquement, ce n'est pas autrui qui me fait mal, c'est moi qui me fais mal avec autrui

Si nos contacts avec le monde n’ont pas le caractère irrémédiable, implacable, des phénomènes objectifs, si c’est la manière dont nous accueillons les incidents de notre destinée qui décide si, après les avoir traversés, nous nous retrouverons enrichis ou appauvris, libérés ou asservis ; si c’est, en dernière analyse, notre attitude intérieure qui déterminera le caractère que ces incidents auront finalement pour nous, alors, nous pouvons à tout le moins concevoir qu’emprisonnés par notre interprétation actuelle de notre expérience, nous pourrions être libérés par une interprétation neuve et insolite

Gilberte Aigrisse : Charles Baudouin et l'œuvre de C.-G. Jung

Le lecteur de culture française se trouve souvent désorienté devant l’œuvre que l’on dit « touffue » de Jung. Aux accusations de mysticisme fumeux auxquelles est parfois en butte le psychologue zurichois, le livre récent de Charles Baudouin, l’éminent professeur de l’Université de Genève, disparu en 1963, apporte un démenti magistral. On conçoit que des personnes n’ayant qu’une connaissance superficielle de l’œuvre de Jung soient tentées de nommer informe ce qui est étude de la transformation incessante de l’âme humaine.

Gilberte Aigrisse : Psychanalyse et Morale

Dans un traitement psychanalytique, ce qui prend le plus de temps et donne le plus de peine, c’est la lutte contre les résistances du patient. Ces résistances sont inconscientes. Le sujet a accepté spontanément de se soumettre à l’analyse; consciemment, il n’oppose aucune résistance au traitement, et, cependant, nous nous sentons en présence de forces qui s’opposent à ce qu’un changement quelconque soit apporté dans la personnalité. Nous avons formé, dans notre enfance, un équilibre entre nos exigences psychiques et la réalité. Cet équilibre ne nous satisfait plus, maintenant que nous sommes adultes. Par exemple, nous avons pu mater les tendances exhibitionnistes que nous avons tous à trois ans, mais la répression a été trop forte, et nous sommes devenus timides.

Robert Linssen : Etudes psychologiques de C. G. Jung à J. Krishnamurti

Pour Krishnamurti et Jung, le conscient ne constitue qu’un infime fragment de notre « moi total ». Krishnamurti nous enseigne que la partie de nous-mêmes que nous connaissons avec une relative clarté ne constitue qu’une couche superficielle et fragmentaire de notre structure psychique. Celle-ci est extraordinairement complexe et se trouve formée de couches innombrables portant au plus profond d’elles-mêmes les mémoires obscures d’événements se perdant dans la nuit des temps.

Robert Linssen : Comment et pourquoi pensons-nous ? Qui pense ?

Les progrès de la psychologie nous ont permis de nous rendre compte de l’imprécision de nos réponses à la question la plus simple de toutes : « Que pensons-nous ? » Nous savons que la partie consciente de nous-mêmes — celle que nous connaissons avec une relative clarté — ne constitue qu’un infime fragment de notre moi total. Au delà de ce conscient périphérique et superficiel demeurent les séries de couches profondes formant l’inconscient. Cet inconscient est beaucoup plus important que le conscient. Son rôle est prédominant.

D.T. Suzuki : Causerie à Mexico

Il n’y a pas de processus progressif se réalisant pas à pas. Il y a une brusque rupture, un plongeon direct dans le vide. Nous devons dépasser l’intellect, déclara-t-il, en l’ayant utilisé au maximum de ses possibilités. L’intellect nous conduira au précipice, où nous devons sauter dans le vide.