Traduction libre Je veux parler maintenant d’un aspect de la pratique du Zen appelé « Aller tout droit ». Un étudiant demanda à son maître : « Qu’est-ce que le Tao ? » — c’est-à-dire « Quel est le chemin ? » — et le maître répondit : « Continuez. » Aujourd’hui, nous dirions : […]

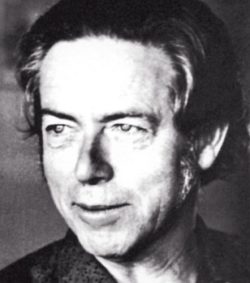

Alan W. Watts : La non-dualité en action