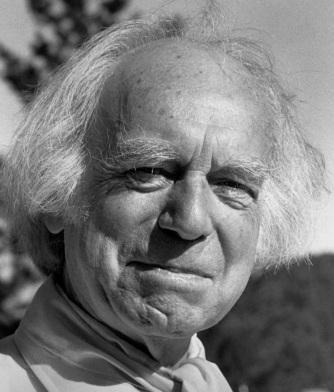

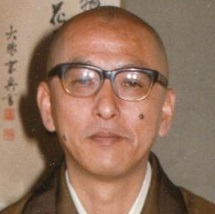

(Revue Spiritualité. No 74-75-76-77. Mai – Septembre 1951) Le texte publié est, à quelques simplifications près, celui d’une conférence faite à Paris à la demande du Swami Siddheswarananda, sous les auspices du Centre de Recherches Philosophiques et Spirituelles, dont l’animatrice est Madame M.-M. Davy. « De même que, dans un cirque, les animaux sont dressés à […]

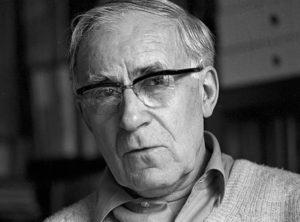

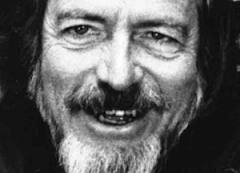

René Fouéré : La Pensée de Krishnamurti