Au gré du hasard d’innombrables difficultés nous assaillent sans cesse. Comment les déraciner et les détruire une fois pour toutes tel un morceau de camphre qui flambe dans un grand feu et se consume sans laisser de résidu ? Pour accomplir ce miracle et pour m’éclairer, la Grâce a pris forme. Elle parut, Guru silencieux, pareil à moi en tout (il mangeait, dormait, souffrait et jouissait, il avait un nom et était né quelque part), tel un cerf dont le chasseur fait un appât pour capturer un autre de sa race, tel apparut le Guru.

Étiquette : Non-dualité

Souvenir d'un passant

Quand apparaît la certitude qu’il ne peut y avoir de réponse sur le plan intellectuel, verbal et émotionnel, qu’on ne peut plus se référer à quoi que ce soit de connu, l’énergie en tant que moi investigateur s’épuise, s’éteint et se résorbe dans sa source, dans une lucidité silencieuse qui est une réponse totale, une plénitude vécue, sans que le moi intervienne ni puisse intervenir, il y a réintégration et dissolution dans le Soi. Alors, il n’y a plus de question car la recherche et le chercheur disparaissent dans la conscience unitive qui s’avère être le trouvé, le cherché.

L'œuvre poétique de Maître Yâmuna Paul Martin-Dubost

Grand philosophe et poète du sud de l’Inde, Yâmunâcharya, le Maître Yâmuna vécut, selon la tradition de 918 à 1038. Il est le véritable fondateur du système du non-dualisme qualifié (vishistâdvaita) qui trouvera, au XIe siècle, en la personne de Râmânuja, son plus fervent prosélyte. Son nom même de Yâmuna lui aurait été donné par sa mère qui le mit au monde lors d’un pèlerinage dans le nord de l’Inde, sur les rives du fleuve Yamunâ. Au pays tamoul, on le connaît aussi sous le nom d’Alavandâr, le Vainqueur, car très jeune et déjà puissamment doué, il aurait défait au cours d’une joute philosophique un lettré shivaïte de la cour du roi Chola de Tanjâvûr.

Mohyi-d-din ibn-Arabi : Traité de l'unité

Du moment que ce mystère a été dévoilé à tes yeux, que tu n’es pas autre qu’Allah, tu sauras que tu es le but de toi-même, que tu n’as pas besoin de t’anéantir, que tu n’as jamais cessé d’être, et que tu ne cesseras jamais d’exister, jamais, comme nous l’avons déjà expliqué. Tous les attributs d’Allah sont tes attributs. Tu verras que ton extérieur est le Sien, que ton intérieur est le Sien, que ton commencement est le Sien et que ta fin est la Sienne, cela incontestablement et sans doute aucun. Tu verras que tes qualités sont les Siennes et que ta nature intime est la Sienne, cela sans que tu sois devenu Lui ou que Lui soit devenu toi, sans (transformation) diminution ou augmentation quelle qu’elle soit.

Devarao Kulkarni : Différents aspects des trois états suivant le vedanta

L’on croit communément être né dans ce monde en tel lieu, tel jour de telle année, qu’on a grandi dans un environnement spécifique. Le monde, ou univers, est dit exister depuis des temps immémoriaux et, pense-t-on, continuera d’exister à jamais. Toutes les créatures naissent puis meurent, et chacun de nous est destiné à mourir un jour ou l’autre. Nous possédons un corps, des organes sensoriels, un mental, etc. Nous sommes assoiffés de connaître les bienfaits que nous offre le monde extérieur, mais voulons échapper aux choses et aux circonstances indésirées de l’existence…

Patrick Lebail : Lumière de la Brihad-Aranyaka - Upanishad: Le sage et son épouse

O bien-aimée, l’époux n’est pas aimé pour lui-même mais pour l’amour du Soi. O bien-aimée, l’épouse n’est pas aimée pour elle-même, mais pour l’amour du Soi. O bien-aimée, les fils ne sont pas aimés pour eux-mêmes, mais pour l’amour du Soi. O bien-aimée, la richesse n’est pas aimée pour elle-même, mais pour l’amour du Soi. O bien-aimée, le brahmine n’est pas aimé pour lui-même, mais pour l’amour du Soi. O bien-aimé, les mondes ne sont pas aimés pour eux-mêmes, mais pour l’amour du Soi. O bien-aimée, les Dieux ne sont pas aimés pour eux-mêmes, mais pour l’amour du Soi. O bien-aimée, les êtres ne sont pas aimés pour eux-mêmes, mais pour l’amour du Soi. O bien-aimée, il n’est rien qui soit aimé pour soi-même, c’est pour l’amour du Soi qu’on l’aime.

Mawlânâ Djalâl Od-Dîn Rûmî : Ode mystique

J’étais le jour où les Noms n’étaient pas ;

Il n’y avait nul signe d’existence d’un nommé.

C’est par nous que Noms et Nommés furent manifestés,

Ce jour où n’étaient ni « Je », ni « Nous ».

Shankaracharya : Le saint dédain du non-soi (anatma-shri-vigarhanam)

On acquiert un savoir honoré par le roi, et après ? On devient riche et influent, et après ? On se divertit avec une jolie femme, et après ? Certes, ce n’est pas ainsi que le Soi est perçu. On se pare de bracelets et autres joyaux, et après ? On revêt des habits de soie, et après ? On se régale avec des mets exquis, et après ? Certes, ce n’est pas ainsi que le Soi est perçu.

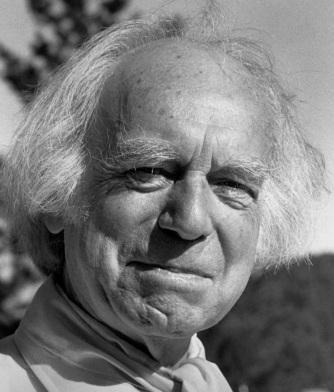

Jean Klein : Une attention ouverte

Remarquez ce geste automatique qui vous conduit à vous éloigner de vous-même. Sans pensée, sans représentation, vous êtes dans votre gloire. Libérez-vous à tout prix de ces coutumes néfastes instaurées par la société, vous agirez d’une façon positive pour la collectivité qui commence par vous-même ; mais voyez-le sur le vif, non en tant qu’idée, conviction, croyance et constatez que nous sommes toujours conditionnés par un centre, le moi.

Wolter A. Keers - L’identification

Nous avons défini l’égo comme l’automatisme qui revendique une activité, une perception, une pensée ou un sentiment et qui nous fait dire : j’ai vu, j’ai entendu, j’ai fait, j’ai pensé, j’ai senti. Un examen plus approfondi nous a permis de voir qu’il faudrait dire plutôt : il y a eu activité, perception, pensée ou sentiment. Cela est totalement différent, car une pensée ou un sentiment ne peuvent plus jamais nous lier du moment que nous avons compris qu’il ne s’agit que de phénomènes accidentels qui se manifestent dans la conscience. En principe, chaque pensée ou sentiment peut donc se manifester en moi, qui en suis l’essence pure; et cela s’étend du plus vil jusqu’au plus noble, de la plus basse vulgarité à la sainteté.