Nous sommes dans un univers physique et biologique ; nous avons également en nous une matière psychique. Il se peut que l’anti-univers soit une dominante biologique sur un dominé physique, alors qu’ici nous sommes une dominante physique sur un dominé biologique. On peut donc imaginer un troisième univers qui serait l’équilibre des deux autres dans un état précisément de semi-actualisations, et de semi-potentialisations, physiques et biologiques. Il serait constitué de deux matières, mais comme dans le cerveau ou dans le noyau atomique, il se tiendrait dans un état d’équilibre. Ce serait donc un troisième univers essentiellement psychique.

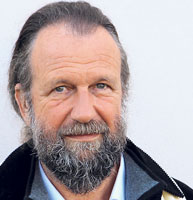

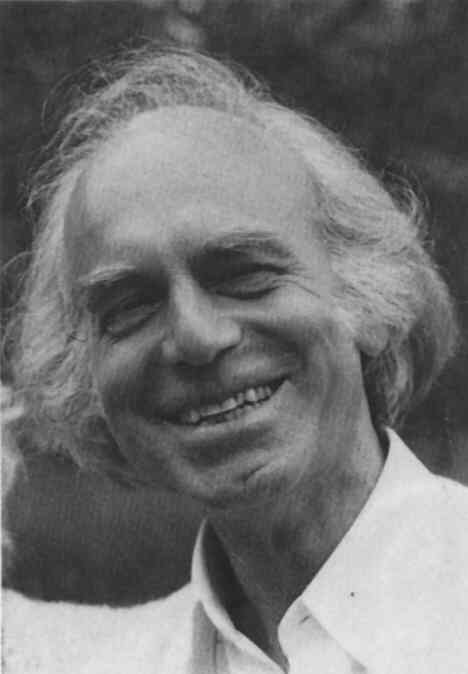

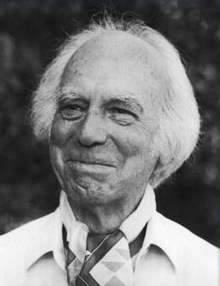

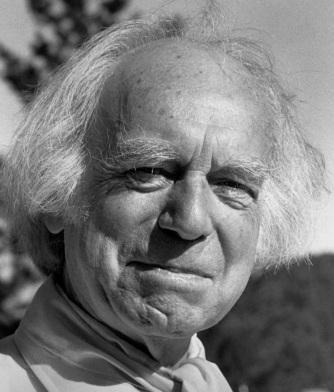

Une logique à trois termes, entretien Stéphane Lupasco et Chrisitne Hardy