(Revue Le chant de la licorne. No 16. 1986) L’œuvre écrite de Paracelse [1] est considérable, plusieurs milliers de pages, regroupées pour la première fois par John Huser, de 1589 à 1603. Parmi les nombreux sujets traités, la médecine y tient une place importante. Poursuivant sur la voie empruntée par Arnauld de Villeneuve (1235-1311) ou […]

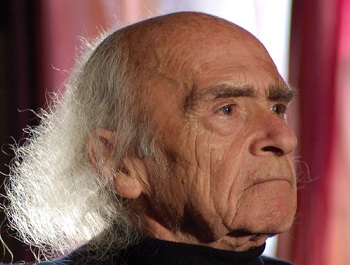

Éric Marié : La médecine hermétique de Paracelse