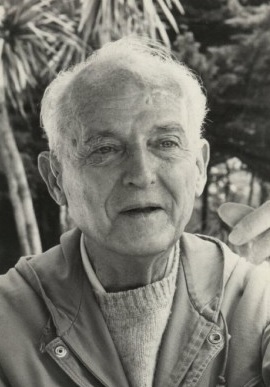

le Professeur Gabriel Monod-Herzen : Morphologie

Nos ancêtres parlaient des « humeurs » et distinguaient aussi plusieurs espèces d’individus. Les médecins de l’époque s’en servaient très bien. La chose a été oubliée, puis réétudiée. M’étant toujours intéressé à la psychologie, j’ai vu qu’il y avait un rapport entre la psychologie et la forme, c’est-à-dire que la forme que nous avons, correspond plus ou moins bien à certains modes d’expression.