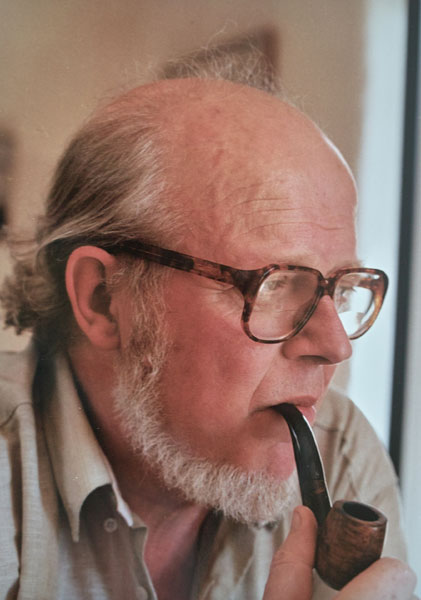

(Extrait de la revue des deux mondes. Juin 1971) Arnold Toynbee [1] est né à Londres en 1889 d’un père historien et d’une mère qui avait appartenu à la première génération de femmes universitaires. Il fut marié avec Rosalind, fille de l’historien Gilbert Murray (1913). Après son divorce en 1945, il se remaria avec Veronica […]

L.-J. Delpech : Un grand historien contemporain : Arnold Toynbee