(Extrait de la revue des deux mondes. Janvier 1971) Lourmarin, 8 heures, 4-1-1960 [1] Se sentir debout dans le vent léger et le soleil qui commence à poindre à l’orée de cette froide journée de janvier me donne une plénitude qui me remplit de joie mêlée à une secrète angoisse. L’autre jour, j’ai dû préciser […]

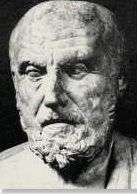

L.-J. Delpech : Albert Camus tel qu'en lui-même...